16 Jahre Betrieb, 65 Jahre Rückbau – warum Kernkraftwerke Deutschland noch lange beschäftigen

In Kürze:

- Die Rückbauzeit der Kernkraftwerke erweist sich als überraschend hoch. In Lubmin liegt sie voraussichtlich bei 65 Jahren oder noch länger – bei nur 16-jähriger Betriebszeit.

- Auch bei vielen anderen Kernreaktoren liegt die Rückbauzeit weit über der offiziell angegebenen Dauer von zehn bis 15 Jahren.

- Der Grund dafür liegt in der teils hohen Strahlenbelastung einiger Komponenten einer solchen Anlage und in der Bürokratie.

- Einzelne bereits vollständig demontierte Anlagen zeigen, dass dieses Unterfangen dennoch möglich ist.

Obwohl Deutschland längst seine Kernkraftwerke abgeschaltet hat, halten diese weiterhin Tausende Fachleute beschäftigt – und das noch für viele Jahre. Die Betreiber suchen sogar weitere Fachkräfte. Denn der Rückbau der Meiler ist in vollem Gange.

Offiziell wird die Rückbaudauer eines Kernkraftwerks mit zehn bis 15 Jahren angegeben. Doch am Beispiel der Reaktoren von Greifswald (Lubmin) wird schnell klar: Der Rückbau kann weit mehr Zeit in Anspruch nehmen.

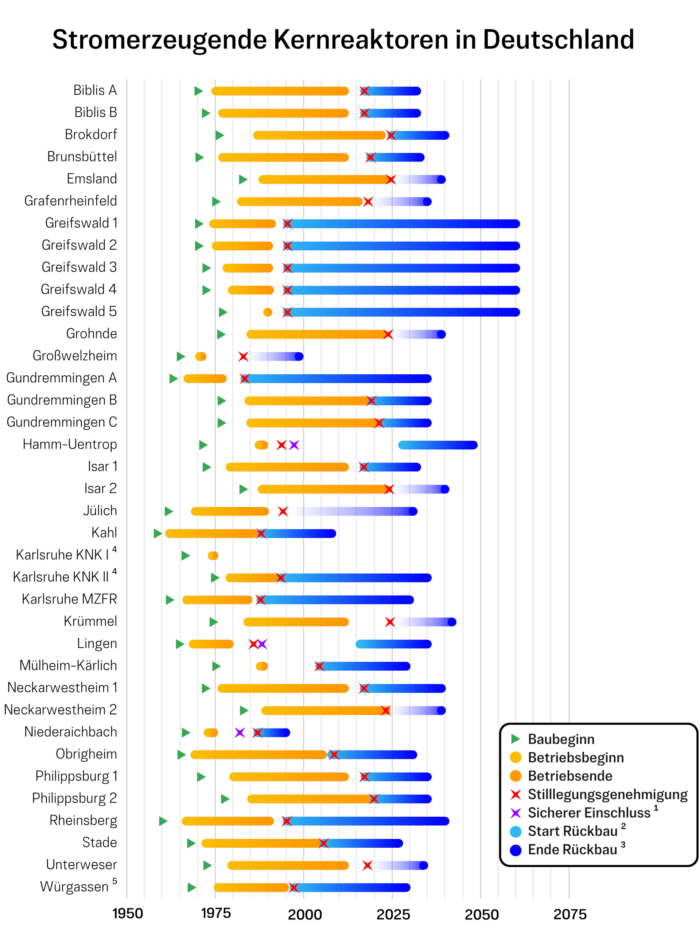

Insbesondere frühe Kraftwerke erfordern oft lange Rückbauzeiten, dienen aber wie Greifswald/Lubmin und Würgassen auch teilweise dem Rückbau anderer KKWs, ¹ sofern durchgeführt, ² soweit Daten verfügbar, ³ nach aktueller Planung. ⁴ KNK I wurde nach kurzer Betriebszeit zu KNK II umgebaut. ⁵ KKW Würgassen gilt seit 2019 als vollständig dekontaminiert. Zwei Zwischenlager auf dem Gelände verhindern die Entlassung aus dem Atomgesetz. Foto: ts/Epoch Times

Ein Kernkraftwerk kann aufgrund seiner mehr oder weniger stark radioaktiven Komponenten nicht wie ein normales Gebäude abgerissen oder gesprengt werden. Bei einer kurzfristigen Sprengung würden radioaktive Elemente in die Umwelt gelangen und könnten zudem die Bevölkerung gefährden. Nur die Sprengung oder der reguläre Abriss der Kühltürme und anderer Gebäude wie Maschinenhalle oder Verwaltungsgebäude sind möglich, da hier keine Kontamination vorliegt.

[etd-related posts=“5258258,5282902″]

Lubmin: 16 Jahre Betrieb und 65 Jahre Rückbau?

Der Rückbau der Anlage in Lubmin startete bereits im Jahr 1995. Aktuell geht der Betreiber, die Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH (EWN), davon aus, dass die Reaktoren nahe der Ostseeküste erst in rund 20 Jahren demontiert sein dürften. Auf Anfrage der Epoch Times teilte der Pressesprecher Kurt Radloff mit: „Mittlerweile gehen wir davon aus, dass der Rückbau der Kraftwerksanlage erst Anfang bis Mitte der 40er-Jahre abgeschlossen sein wird.“

Noch länger wird die Zerlegehalle vor Ort bestehen, die sich laut Radloff gerade im Bau befindet. „Dieses Gebäude werden wir für die Zerlegung von Großkomponenten – zum Beispiel Reaktordruckgefäße und deren Einbauten, Dampferzeuger – und deren Konditionierung nutzen.“ Nach derzeitigem Planungsstand könne der Rückbau der „Zerlegeeinrichtungen voraussichtlich in den 60er-Jahren“ erfolgen.

Das Kernkraftwerk Lubmin am Greifswalder Bodden im Jahr 2017. Zu diesem Zeitpunkt dauerte der Rückbau der Anlage bereits über zwei Jahrzehnte. Foto: Stefan Dinse/iStock

Bei optimistischer Annahme, dass der Rückbau 2060 abgeschlossen sein wird, bedeute dies eine Gesamtrückbaudauer aller Bauwerke auf dem Gelände von 65 Jahren.

Dabei war das Kraftwerk – gemessen am ersten Reaktor – nur 16 Jahre in Betrieb. Der erste der fünf Reaktoren ging 1974 ans Netz. Ein Jahr später konnte der zweite Reaktor in Betrieb gehen. 1978 und 1979 nahmen die Reaktoren 3 und 4 ihren Betrieb auf. Ein fünfter Reaktor ging im Jahr 1989 nur für rund einen Monat in den Probebetrieb. Der Betreiber wollte zudem drei weitere Reaktoren ans Netz bringen, doch dies scheiterte.

Die Anlage in Greifswald war das größte Kernkraftwerk der DDR. Auf dem gut 1 Quadratkilometer großen Gelände stehen nun sechs Reaktorblöcke, wovon der sechste Block aber nie in Betrieb war. Der Bau zwei weiterer Blöcke – sieben und acht – wurde abgebrochen, hier steht ein halb fertiger Gebäudeteil. Entsprechend groß war auch das Maschinenhaus. Dieses hat eine Länge von knapp 1 Kilometer. Das hat den Rückbau bisher zusätzlich erschwert.

[etd-related posts=“5181307,5019245″]

Störungen im KKW Greifswald

Manche Quellen lassen die Historie des Kernkraftwerks Lubmin in keinem guten Licht erscheinen. So ist etwa die Rede von Konstruktionsfehlern, mangelhaftem Strahlenschutz, mehreren Bränden, massiven Korrosionsschäden und schweren Störfällen.

Zu diesen Ereignissen nahm der ehemalige Oberschichtleiter des KKW Greifswald, Manfred Haferburg, auf Anfrage der Epoch Times Stellung. „Es gab im KKW Greifswald keine nennenswerten Strahlenunfälle“, stellte er fest. Korrosion habe es gegeben, fragwürdig sei jedoch, was in diesem Zusammenhang „massiv“ bedeutete. Das könne, so Haferburg weiter, auch „am Werkszaun“ gewesen sein.

Bezüglich der Brände bestätigte Haferburg „einen großen Kabelbrand“ am 07.12.1976 im Block 1, verursacht durch einen Montagefehler. „Die Schicht beherrschte die Situation durch Ziehen eines provisorischen Leistungskabels vom Nachbarblock zu der havarierten Notspeisepumpe.“ Er erklärte, dass ein Schaden am Reaktor wegen ungenügender Kühlung aufgrund der großen Wasservolumina in den Dampferzeugern vermieden werden konnte.

Er fügte hinzu: „Gleichwohl war dies eine ernstzunehmende konstruktive Schwäche der Anlage, die durch Wechsel des Isolationsmaterials der Kabel in ‚nichtbrennbar‘ kompensiert werden sollte.“ Zudem erhielten die Kühlwasserpumpen pro Reaktor eine eigene Stromversorgung.

Hohe Strahlenbelastung verzögert den Rückbau

Mit der Wende im Jahr 1989 galten für Greifswald plötzlich die strengeren westlichen Standards, wonach das Kernkraftwerk laut Haferburg „nicht genehmigungsfähig“ wurde. „Es entsprach insgesamt nicht den Höchstanforderungen der üblichen und gesetzlichen bundesrepublikanischen Standards an Kernkraftwerke“, schilderte der ehemalige Oberschichtleiter.

Im Rahmen des späteren Rückbaus führte das Personal im KKW Greifswald verschiedene Messungen einzelner Gebäudesegmente durch, um deren Strahlungsintensität festzustellen. Diese war teils höher als zunächst gedacht, was den Rückbau bisher noch aufwendiger machte. Aufgrund dieser Kontaminationen muss das Rückbaupersonal zunächst die Wände und Böden speziell behandeln. Das nimmt viel Zeit – und Geld – in Anspruch.

Dekontaminationsarbeiten im Spezialgebäude 1 im Kernkraftwerk Greifswald. Foto: EWN

„Wir gehen aktuell von Rückbaukosten in Höhe von mindestens 10 Milliarden Euro aus“, sagte Radloff. Diese Schätzung berücksichtige allerdings noch nicht die inflationsbedingten Kostensteigerungen und Lohnkostenentwicklungen der letzten Jahre. Wegen der angespannten Haushaltslage des Bundes hat dieser vor wenigen Jahren die Finanzmittel reduziert. Das war ein zusätzlicher Faktor, der die Arbeiten bisher eingebremst hatte.

Das Ziel beim Rückbau von Kernkraftwerken ist der Status „grüne Wiese“. Das bedeutet, von dem ehemaligen Kraftwerksgelände ist alles so weit beseitigt, dass nur noch eine unscheinbare, gewöhnliche Wiesenfläche zurückbleibt.

Zu erwähnen ist auch der Status „Sicherer Einschluss“. Damit ist der Zeitraum zwischen der Stilllegung eines Kernkraftwerks und dem Beginn seines Rückbaus gemeint. Dieser Zeitraum kann sich gegebenenfalls über mehrere Jahrzehnte erstrecken. Der „Sichere Einschluss“ soll die Radioaktivität in der Anlage durch die natürlichen Zerfallsprozesse der Elemente reduzieren. Das erleichtert den Rückbau.

[etd-related posts=“5183632,5174723″]

Rückbau wesentlich länger als Neubau

Doch wie steht es um den Rückbau anderer Kernkraftwerke in Deutschland? Ende 2024 befanden sich laut Bundesamt für Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) hierzulande 33 Kernkraftwerksblöcke in Stilllegung. Im „Sicheren Einschluss“ befindet sich aktuell nur der Thorium-Hochtemperaturreaktor Hamm-Uentrop. Alle übrigen Kernkraftwerke befinden sich im Rückbauprozess.

Bei der Betrachtung aller Rückbauzeiten der deutschen Kernkraftwerke fällt auf, dass diese im Normalfall weitaus länger sind als die Bauzeiten der Anlagen. Während der Rückbau eines deutschen Kernreaktors anhand der verfügbaren Prognosen im Schnitt voraussichtlich 30 Jahre dauern wird, waren nur durchschnittlich 7,2 Jahre für deren Neubau nötig.

Manche Meiler wurden in vier oder fünf Jahren errichtet. Die kürzeste Bauzeit unter den größeren Reaktoren beanspruchte der Reaktor im niedersächsischen Lingen: Baubeginn war am 1. Oktober 1964, der Betrieb startete auf den Tag genau vier Jahre später. Der Siedewasserreaktor lieferte als Demonstrationskernkraftwerk neun Jahre lang Strom, ehe er vom Netz ging. Laut dem Energieunternehmen RWE befindet sich die Anlage seit Ende 2015 im Rückbau. Dieser soll laut dem Konzern bis Mitte der 2030er-Jahre – also nach insgesamt rund 20 Jahren – abgeschlossen sein.

Direkt daneben steht das Kernkraftwerk Emsland. Dessen Bauzeit betrug knapp sechs Jahre, in Betrieb war es insgesamt 35 Jahre lang. Im April 2023 ging es als eines der letzten drei Kernkraftwerke vom Netz, was den deutschen Atomausstieg besiegelte. RWE schätzt, dass die Anlage bis 2037 frei von Radioaktivität sein wird. Anschließend könne der konventionelle Abriss der Gebäude erfolgen. Die „grüne Wiese“ könnte dann 2039 erreicht sein.

Bei manchen Anlagen dauerte der Bau aber auch durch Hindernisse teils mehr als zrhn Jahre. Mit 16 Jahren dauerte der Bau des Thorium-Hochtemperaturreaktors (THTR) am längsten. Hierbei ist zu erwähnen, dass es sich um einen Versuchsreaktor und kein für damalige Zeiten gängiges Kernkraftwerk handelte. Er war rund 16 Monate in Betrieb. Seit 1989 befindet sich der THTR im „Sicheren Einschluss“, 2027 soll dieser Status enden. Der Rückbaubeginn dieser Anlage ist für 2030 geplant, die Dauer wird auf 14 Jahre, also bis 2044, geschätzt.

[etd-related posts=“5224961,5205520″]

Wo wurde bereits die „grüne Wiese“ erreicht?

Bisher haben drei Kernkraftwerke gezeigt, dass der vollständige Rückbau eines Kernkraftwerks möglich ist: Großwelzheim, Kahl und Niederaichbach.

An letzterem Standort in Niederbayern wurde erstmalig im Jahr 1995 ein deutscher Reaktor vollständig bis zur „grünen Wiese“ abgebaut. Die Rückbauzeit erstreckte sich dabei nur über acht Jahre – ein Jahr weniger als der Bau der Anlage. Mit einer Leistung von 106 Megawatt (MW) gilt dieser Druckröhrenreaktor als eher kleinere Anlage.

Mit 25 MW war die Anlage in Großwelzheim im bayerischen Niederfranken noch kleiner. Diese erhielt die Stilllegungsgenehmigung 1983. Gute 15 Jahre später, im Oktober 1998, war der Rückbau abgeschlossen und der Zustand „grüne Wiese“ auch hier hergestellt.

Beim Versuchsatomkraftwerk Kahl mit nur 15 MW, ebenfalls in Niederfranken, fand der Rückbau von 1988 bis 2008 statt, also 20 Jahre lang. Der Bau dauerte gute 3,5 Jahre, in Betrieb war die Anlage rund 23 Jahre.

Kurz vor Ende des Rückbaus steht das Kernkraftwerk Stade. Im kommenden Jahr sollen auch hier die Arbeiten nach 21 Jahren der Demontage abgeschlossen sein. Anschließend dürften sich Würgassen und Mülheim-Kärlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Für beide Anlagen wird das Ende des Rückbaus auf 2029 datiert.

[etd-related posts=“5205651,5216552″]

Wo drohen noch lange Rückbauzeiten?

Außergewöhnlich lange Rückbauzeiten sind neben Lubmin auch für Gundremmingen A, dem ersten großen Kernkraftwerk Deutschlands, und den Mehrzweckforschungsreaktor im baden-württembergischen Karlsruhe prognostiziert.

Der Rückbau des ersten Blocks von Gundremmingen begann bereits 1983. Im Jahr 2005 haben die Arbeiter als letztes großes Bauteil die Bodenpfanne des Reaktordruckgefäßes entfernt. Das Reaktorgebäude steht noch, ist aber bereits dekontaminiert. Es ist jedoch noch nicht aus der atomrechtlichen Überwachung entlassen. Das frühere Technikgebäude von Block A wird seit 2015 als Technologiezentrum genutzt. Dort werden Dekontaminationsarbeiten und Abfallbehandlungsarbeiten für die Blöcke B und C durchgeführt.

Erst kürzlich, am 25. Oktober, hat der Betreiber die beiden rund 160 Meter hohen Kühltürme der Anlage gesprengt. Der gesamte Rückbau, bezogen auf Block A, dürfte aber noch bis Mitte der 2030er-Jahre dauern. Wenn er im Jahr 2035 abgeschlossen werden kann, hat er 52 Jahre in Anspruch genommen. Demgegenüber stehen gute vier Jahre Bauzeit und knapp zehn Jahre Betriebszeit von Block A.

Hingegen werden die Rückbauzeiten der Blöcke B und C jeweils deutlich kürzer ausfallen, da der Betreiber diese erst seit 2019 beziehungsweise 2021 demontiert. Wenn alles nach Plan läuft, liegt deren Rückbaudauer bei rund 15 Jahren. Der deutlich spätere Rückbaubeginn von Block B und C ist ein Grund, warum der Rückbau von Block A offiziell so lange andauert.

[etd-related posts=“5247942,5144676,5085155″]

Dabei bliebe es allerdings nur, wenn bis dahin auch ein Endlager wie beispielsweise der Schacht Konrad fertiggestellt ist. Denn 5 bis 10 Prozent der gesamten Rückbaumasse der Anlage sind noch radioaktiv und müssen entsprechend gesichert gelagert werden. Gibt es bis dahin kein aufnahmefähiges Endlager, verzögert sich auch die Rückbauzeit von Gundremmingen entsprechend.

Eine Dauer„rück“baustelle ist inzwischen auch der Mehrzweckforschungsreaktor Karlsruhe. Rückbaubeginn war bereits 1987. Seitdem konnte das Personal viel demontieren, doch das Reaktorgebäude und weitere Gebäude der Anlage stehen noch. Bevor sie dem Erdboden gleichgemacht werden können, sind doch einige Dekontaminationsmaßnahmen und Freigabemessungen nötig. Bis 2030 sollen dann alle ehemals nuklear genutzten Gebäude beseitigt sein – also nach insgesamt 43 Jahren Gesamtrückbauzeit. Dafür war der Reaktor nur knapp 7,5 Jahre in Betrieb, der Bau dauerte fünf Jahre.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion