Warum senkt Schönheit Ihren Blutdruck

Unter den majestätischen Gewölben der Sixtinischen Kapelle verharren Menschen aus aller Welt in andächtiger Stille, ihre Blicke vereint in ehrfürchtiger Bewunderung nach oben gerichtet. Manche lassen ihren Tränen freien Lauf, andere verweilen in stiller Reflexion. In diesem geheiligten Raum, wo Mobiltelefone keinen Zutritt haben, durchdringt die Schönheit jede Faser der Atmosphäre. Während die Betrachter die meisterhafte Kunst auf sich wirken lassen, entfacht ein Sturm neuronaler Aktivität ihre Gehirne, alsgleich ihre Körper in tiefer Ruhe verweilen – ein faszinierendes Zusammenspiel, das Neurowissenschaftler und Mediziner gleichermaßen in seinen Bann zieht.

In einem Experiment aus dem Jahr 2004 tauchten Forscher tief in die Geheimnisse unseres Gehirns ein. Sie legten Probanden Gehirnscanner an und zeigten ihnen atemberaubende Gemälde. Sofort leuchtete eine bestimmte Region im Gehirn – der orbitofrontale Kortex, oft als „Schönheitszentrum“ bezeichnet – hell auf. Dieser Bereich zeigt, wie tief die Wahrnehmung von Schönheit in unserem Kopf verankert ist. Noch verblüffender: Unser Gehirn erkennt Schönheit in Bruchteilen von Sekunden, lange bevor wir bewusst darüber nachdenken können.

Auch wenn jeder seinen individuellen Sinn für Ästhetik hat, existiert eine universelle Schönheitsformel, die uns alle fesselt, eine, die direkt unser Gehirn berührt und unser Wohlbefinden spürbar fördert.

[etd-related posts=“4305719″]

Die universelle Schönheitsformel

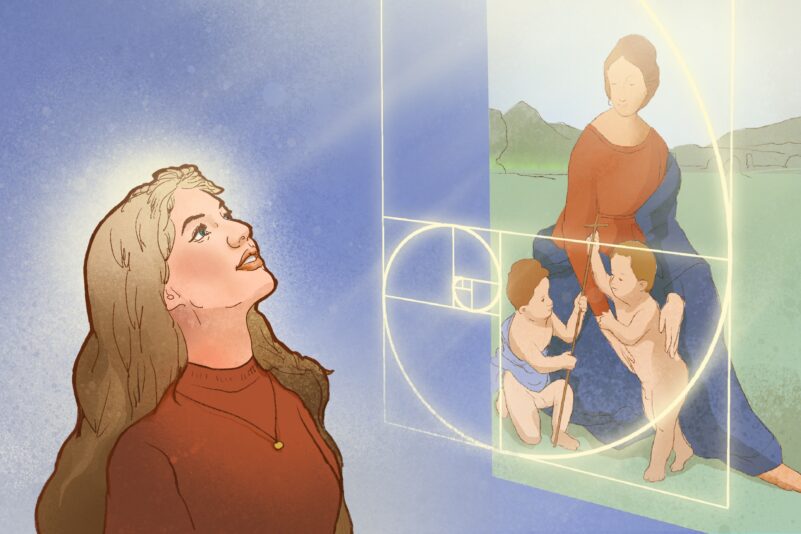

Im Herzen vieler schöner Dinge, ob in der Natur oder von Menschenhand geschaffen, steht eine magische Zahl: 1,618. Diese Zahl, bekannt als der „Goldene Schnitt“, wird seit Jahrhunderten als „göttliche Proportion“ bezeichnet.

Man findet diesen Wert überall in der Natur: in den spiralförmigen Windungen von Muscheln, der Anordnung von Sonnenblumenkernen, der Struktur von Galaxien oder sogar in den Proportionen des menschlichen Gesichts. Künstler, besonders in der Renaissance, haben den Goldenen Schnitt meisterhaft in ihren Werken eingesetzt, um harmonische Schönheit zu schaffen.

Enzo Grossi, wissenschaftlicher Leiter der Villa Santa Maria Foundation und Befürworter der Nutzung von Schönheit in klinischen Umgebungen, betonte: Wenn es eine universelle Form von Schönheit gibt, dann zeige sie sich im Goldenen Schnitt.

„Es ist ein zugrunde liegendes Muster, das zur Schönheit und Komplexität der natürlichen Welt beiträgt“, erklärte Grossi gegenüber Epoch Times. Unsere Augen und unser Gehirn lieben von Natur aus Formen, die diesem Verhältnis entsprechen. Dies könnte daran liegen, dass diese Sequenz in der Natur weit verbreitet ist und somit ein vertrautes und beruhigendes Muster für unser Gehirn darstellt“, so Grossi.

Der Goldene Schnitt ist weit mehr als ein kulturelles Phänomen – er ist tief in Mathematik und Kognition verwurzelt. Neurowissenschaftliche Studien zeigen, dass unser Gehirn Formen, die dem Goldenen Schnitt folgen, müheloser und effizienter verarbeitet als andere Proportionen. Diese Sequenz wirkt ausgewogen, vereint Symmetrie und Asymmetrie und schafft ein Gefühl von Harmonie, das unser visuelles System leicht erfasst. Diese Klarheit löst in uns ein spürbares Gefühl von Freude und Wohlbehagen aus.

Unsere Vorliebe für natürliche Schönheit hat einen guten Grund.

„In der Natur wachsen Stängel und Bäume, Blätter und Blumen symmetrisch, während ein deformierter Maiskolben möglicherweise nicht sicher zum Verzehr ist“, erklärte Grossi. Er vermutet, dass schöne Dinge attraktiv sind, weil sie uns helfen können, zu überleben.

Doch Schönheit beginnt und endet nicht mit ihrer Nützlichkeit. David Rothenberg, Professor für Philosophie und Musik, weist darauf hin, dass die Natur manchmal unerwartete Reize hervorbringt. Der massive, schillernde Schwanz eines Pfaus bietet keinen funktionalen Vorteil – tatsächlich erschwert er sogar das Fliegen. Aber weibliche Pfauen bevorzugen ihn.

„Tiere haben einen natürlichen Sinn für Ästhetik und schätzen Schönheit um ihrer selbst willen“, erklärte Rothenberg gegenüber Epoch Times und merkte an, dass Schönheit ein mysteriöser Teil der Entwicklung des Lebens ist.

Über die Ästhetik hinaus hat Schönheit einen tiefgreifenden Einfluss auf unsere Gesundheit.

Die heilende Kraft der Natur

1984 führte Roger Ulrich ein Experiment in einem Krankenhaus in Pennsylvania, USA, durch. Enzo Grossi zufolge liefert diese Studie einen überzeugenden Beweis für die heilende Kraft natürlicher Schönheit.

Im Rahmen des Experiments untersuchte Ulrich die Genesung von 46 Patienten, die alle dieselbe Gallenblasenoperation durchlaufen hatten. Die Patienten waren in nahezu allen Aspekten vergleichbar – Alter, Gewicht, Gesundheitszustand und sogar die Etage im Krankenhaus. Der einzige maßgebliche Unterschied war, dass die Hälfte der Patienten während ihrer Genesung einen Ausblick auf einen grünen Baumhain hatte, während die andere Hälfte auf eine triste Backsteinmauer blickte.

Die Patienten mit Blick auf die Natur erholten sich deutlich schneller und verbrachten im Schnitt fast einen Tag weniger im Krankenhaus. Sie benötigten spürbar weniger Schmerzmittel, hatten weniger kleinere Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Übelkeit und in ihren Pflegeberichten wurden weniger negative Eintragungen festgehalten.

Diese Studie öffnete das Tor zu jahrzehntelanger Forschung, die natürliche Schönheit mit gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung bringt. Metaanalysen zeigen nun, dass der Kontakt mit der Natur – selbst etwas so Einfaches wie der Blick auf Blätter oder ein 20-minütiger Spaziergang im Park – Stress reduzieren und die Immunfunktion, Typ-2-Diabetes und Herzerkrankungen verbessern kann.

Doch die Natur ist bei Weitem nicht die einzige Quelle therapeutischer Schönheit. Große Kunstwerke können ähnliche Effekte erzielen, einige mehr als andere.

Die tiefe Wirkung klassischer Kunst

Eric Bess, ein amerikanischer Künstler mit einem Doktortitel in Bildender Kunst, erklärte in einem Gespräch mit Epoch Times, dass Künstler oft danach streben, einen Funken universeller Schönheit einzufangen – klassische Künstler jedoch glänzen darin mit besonderer Kunstfertigkeit.

Beim Betrachten klassischer Gemälde erleben Menschen eine zweistufige Reaktion. Zunächst trifft sie eine unmittelbare emotionale Welle, gefolgt von einer tieferen, nachhallenden Reflexion, die mit persönlichen Erinnerungen und kulturellen Bezügen verwoben ist.

Warum berührt klassische Kunst so tief? Ein Schlüssel liegt in der Balance von Vertrautheit und Überraschung. Unser Gehirn fühlt sich zu Mustern hingezogen, die es leicht erfassen kann, etwa durch den Goldenen Schnitt, verlangt aber zugleich nach einem Hauch von Neuheit, um fasziniert zu bleiben. Die harmonische Komposition von Struktur und Farbe in klassischen Werken, gepaart mit ihrem einzigartigen Ausdruck, erfüllt beide Bedürfnisse. Kunst hingegen, die zu stark von vertrauten Mustern abweicht, kann Betrachter verwirren oder gleichgültig lassen, so Bess.

Um den physiologischen Unterschied zwischen der Stimulation durch klassische und moderne Kunst zu untersuchen, wiesen Forscher in einer 2018 in „Arts & Health“ veröffentlichten Studie 77 Studenten nach dem Zufallsprinzip einem von drei Bereichen der Nationalgalerie für moderne und zeitgenössische Kunst in Rom zu:

- Figurative Kunstgalerien: Landschaften, Porträts und realistische Szenen

- Galerien für moderne Kunst: Abstrakte, expressionistische und zeitgenössische Installationen

- Museumsbüros: Kontrollbedingung

Vor und nach dem Besuch maßen die Forscher den Blutdruck und die Herzfrequenz der Teilnehmer.

Die Ergebnisse waren aufschlussreich. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer in der Gruppe für figurative Kunst verzeichnete einen signifikanten Rückgang des systolischen Blutdrucks. Die Personen, die moderne Kunst oder die Büroräume besichtigten, zeigten keine statistisch relevante Veränderung.

Interessanterweise bewerteten die Teilnehmer sowohl figurative als auch abstrakte Kunststile gleichermaßen positiv, während der Besuch im Büro deutlich weniger Zufriedenheit hervorrief. Diese Bewertung deutet darauf hin, dass die beruhigende Wirkung der figurativen Kunst nicht einfach auf größerem Vergnügen beruhte. Es scheint etwas Einzigartiges an der gegenständlichen Kunst zu geben, das unsere Physiologie beeinflusst, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind.

Die Forscher stellten fest, dass figurative Kunst möglicherweise besonders beruhigend wirkt, da sie leichter verständlich ist und eher positive Emotionen hervorruft als moderne Kunst, die anspruchsvoller und manchmal provokativ ist. Sie stellten sogar in Aussicht, dass Museumsbesuche als ergänzende Therapie für stressbedingte Gesundheitsprobleme wie Herzkrankheiten dienen könnten.

Darüber hinaus beschränkt sich die Wahrnehmung von Schönheit nicht nur auf die Augen.

Wie Musik heilt

Schöne Musik kann ebenfalls heilend wirken – den Cortisolspiegel senken und das Immunsystem stärken. Während klassische Musik durchweg Ängste und Stress lindert, verstärkt andere Musik wie beispielsweise Heavy Metal Anspannung und Feindseligkeit. Ein Großteil der Harmonie westlicher Musik, beispielsweise in Mozarts Klaviersonaten, basiert auf den Proportionen des Goldenen Schnitts.

Selbst traurige Schönheit – von melancholischer Musik bis hin zu tragischer Kunst – kann positive Effekte auslösen. Diese Erfahrungen aktivieren die Empathiekreisläufe des Gehirns und unterstützen die emotionale Regulierung, indem sie Katharsis bieten – eine befreiende Entladung von Gefühlen durch Kunst.

Eric Bess reflektierte betreffend die klassischen chinesischen Tanzaufführungen von Shen Yun Performing Arts. Zu den Szenen, die die Verfolgung von Falun-Dafa-Praktizierenden aufgrund ihres Glaubens zeigen, bemerkte er: „Man fühlt Trauer über das Leid, das einem Menschen widerfährt, aber zugleich wächst Mitgefühl für seine unerschütterliche Standhaftigkeit.“

Schönheit steht hier nicht immer für Vergnügen. Oft trägt sie eine tiefere Bedeutung in sich.

Die ultimative Manifestation von Schönheit

„Schönheit entzieht sich jeder Beschreibung“, bemerkte Rothenberg.

Diese Unfassbarkeit könnte erklären, warum Schönheit oft Ehrfurcht auslöst – das überwältigende Gefühl, in der Gegenwart von etwas Großem, Erhabenem und Unbegreiflichem zu stehen.

Menschen verbinden Ehrfurcht häufig mit Naturwundern oder künstlerischen Meisterwerken. Doch als der Psychologe Dacher Keltner und sein Team Menschen weltweit fragten, was sie am stärksten in Staunen versetzt, war die häufigste Antwort weder Natur noch Kunst, sondern moralische Schönheit.

Aus Tausenden Antworten kristallisierte sich heraus, dass die meistgenannte Quelle der Ehrfurcht das Erleben außergewöhnlicher Tugenden ist: Mut, Freundlichkeit, Widerstandskraft und Selbstlosigkeit.

James H. Smith, Designer und Professor für Architektur am Fei Tian College, betonte, dass eine tiefe Verbindung zwischen moralischer Güte und Schönheit besteht.

„Das Wesen der Schönheit ist Tugend“, erklärte er gegenüber Epoch Times. „Wenn der Charakter eines Menschen von Selbstlosigkeit, Freundlichkeit und Toleranz geprägt ist, spiegelt dies die Reinheit seiner Seele wider.“

Diese philosophische Sichtweise wird durch moderne neurowissenschaftliche Erkenntnisse untermauert.

In einem Experiment, veröffentlicht in „Social Cognitive and Affective Neuroscience“, betrachteten Probanden zwei Bildtypen: ästhetisch ansprechende Gesichter und Szenen moralischen Handelns, etwa ein Kind, das eine verletzte Taube schützend in seinen Mantel hüllt. Mittels Magnetresonanztomografie wurde die Gehirnaktivität analysiert.

Beide Reize aktivierten den orbitofrontalen Kortex, das „Schönheitszentrum“ des Gehirns. Während physische Schönheit grundlegende Belohnungsbahnen ansprach, rief moralische Schönheit ein erweitertes Netzwerk hervor, das mit Empathie und sozialem Verständnis verknüpft ist. Forscher Grossi betont: „Diese Form der Schönheit – selbstlose Güte – wirkt auf einer tieferen, umfassenderen Ebene im Gehirn.“

Schönheit bis in die Gene

Ein wissenschaftlicher Artikel aus dem Jahr 2024 deutet darauf hin, dass der Kontakt mit Schönheit den Körper auf molekularer Ebene beeinflussen könnte.

Die Autoren stellten die Hypothese auf, dass die Konfrontation mit schönen Dingen wie Kunst oder Musik die DNA-Methylierung, einen biochemischen Prozess, der zur Regulierung der Genaktivität beiträgt, verändern könnte.

Obwohl diese Idee spekulativ bleibt, sind Schönheit und DNA in gewisser Weise eng miteinander verbunden. Ein vollständiger Zyklus der DNA-Doppelhelix misst 34 Angström in der Länge und 21 Angström in der Breite. Diese Zahlen, 34 und 21, bilden die Fibonacci-Folge, das gleiche Zahlenmuster wie der Goldene Schnitt. Wenn man sie grafisch darstellt, kommt das Verhältnis der Abmessungen der DNA – 1,619 – dem Goldenen Schnitt von 1,618 auffallend nahe.

Zufall oder nicht, es ist eine poetische Erinnerung daran, dass Schönheit, Symmetrie und Proportionen in das Leben selbst eingewoben sein können, sogar in das Molekül, das uns zu dem macht, was wir sind.

Kunst, Natur und Achtsamkeit

Die Sixtinische Kapelle, ein Meisterwerk menschlicher Schöpfungskraft, zieht jährlich Millionen Besucher in ihren Bann. Ihre hoch aufragenden Decken, geschmückt mit Michelangelos unvergleichlichen Fresken, lassen die Betrachter in ehrfürchtiger Stille verharren. Der Philosoph und Kunstliebhaber Bess beschrieb seine Begegnung mit diesem Ort als eine Erfahrung, die die Seele überwältigt: „Diese Erhabenheit ist für den Menschen schlichtweg ergreifend.“

Solche Momente tiefer ästhetischer Erschütterung sind selten, doch sie sind nicht auf die großen Bühnen der Kunst beschränkt. Anjan Chatterjee, Direktor des Penn Center for Neuroaesthetics, betont, dass wahre Schönheit oft im Verborgenen liegt, im Alltäglichen, im Unscheinbaren. Um sie zu entdecken, müsse man innehalten, den rastlosen Geist zur Ruhe bringen und sich dem Augenblick hingeben. „Wir müssen von einer rein zweckgerichteten Lebensweise zu einer übergehen, die uns erlaubt, im Moment präsent zu sein“, erklärte er im Gespräch mit Epoch Times.

Diese Einladung zur Achtsamkeit fordert uns auf, die Welt mit neuen Augen zu betrachten. Ein Farbspiel in den Blüten einer Blume, die Harmonie eines Naturgeräusches, die Struktur eines Musters – all dies kann Schönheit offenbaren, wenn wir uns die Zeit nehmen, es wahrzunehmen. Schönheit ist selten laut; sie flüstert und entfaltet sich in der Stille.

Die bewusste Suche nach dem Schönen lohnt sich. Eine Studie im „Journal of Environmental Psychology“ zeigt, dass Menschen, die ihre Umgebung achtsam wahrnehmen, durch den Kontakt mit der Natur ihre Lebenszufriedenheit um bis zu 25 Prozent steigern können. Jene hingegen, die achtlos durch die Welt hasten, entgehen diesen bereichernden Momenten nahezu vollständig.

Schönheit, ob in der Großartigkeit der Natur oder in der Raffinesse künstlerischer Werke, besitzt die Kraft, die Seele zu erheben und sie an etwas Transzendentes zu erinnern.

Schon Platon erkannte vor über 2.000 Jahren in seinem Dialog „Phaidros“ die spirituelle Dimension des Schönen. Er beschrieb, wie uns die Schönheit, die wir in der Welt erblicken – sei es in der Natur oder in menschlichen Schöpfungen –, an eine höhere Wirklichkeit gemahnt und unseren Blick nach oben lenkt. In solchen Momenten, so Grossi, „fühlen wir uns, als würden wir Flügel anlegen, um emporzusteigen“.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Your Brain Craves Beauty, Here’s Why“. (deutsche Bearbeitung kr)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion