Unbekannte Hohlräume: Gibt es ein weiteres Grab in den Pyramiden von Gizeh?

In Kürze:

- Die Mykerinos-Pyramide ist die kleinste der drei großen Pyramiden in Gizeh.

- Forscher haben an ihrer Ostseite zwei Anomalien aufgezeichnet, die auf verborgene Hohlräume hindeuten.

- Ob es einen Eingang gibt und was sich dahinter verbirgt, müssen künftige Untersuchungen zeigen.

Forscher der Universität Kairo und der Technischen Universität München (TUM) haben zwei Anomalien in der kleinsten der drei großen Pyramiden von Gizeh entdeckt und sehen in ihnen mögliche verborgene Hohlräume.

Schon länger bestand die Hypothese, dass an der Ostseite der Mykerinos-Pyramide, auch Menkaure-Pyramide genannt, ein weiterer Eingang existiert. Die Untersuchungen mit Radar, Ultraschall und Elektrischer Widerstandstomografie belegen nun die Existenz zweier luftgefüllter Hohlräume.

Erste Theorie 2019: Auge statt Hightech

Seit Langem rätseln Forscher über die mehr als 60 Meter hohe Mykerinos-Pyramide. So findet sich mittig auf der Ostseite eine Fläche von rund 4 × 6 Metern, wo die Verkleidungssteine auffallend poliert sind, während der umliegende Rest eher grob bearbeitet ist.

Solche glatten Steine finden sich sonst nur auf der Nordseite der Pyramide. 1837 entfernte der britische Ägyptologe Richard William Howard Vyse dort die glatt polierten Verkleidungssteine sowie einen großen Granitblock und legte damit den ersten und bisher einzigen Zugang zur Mykerinos-Pyramide frei.

Und genau an diesem Punkt wurde der unabhängige Forscher Stijn van den Hoven aufmerksam. Aufgrund der auffallenden Ähnlichkeit der Nord- und Ostseite stellte er 2019 erstmals die Hypothese auf, dass sich hinter den glatten Verkleidungssteinen auf der Ostseite der Pyramide ein weiterer Eingang befinden könnte.

Sowohl die Nordseite (l.) als auch die Ostseite (r.) der Mykerinos-Pyramide haben die auffallend glatt polierten Stein, umrahmt von grob gearbeiteten Steinblöcken. Foto: Gemeinfrei

Für ihn sprechen die Indizien weder für einen Zufall, noch für ein unvollendetes Werk. Bislang gingen Ägyptologen davon aus, dass der darin bestattete Pharao Mykerinos verstarb, bevor die Pyramide fertig gebaut war. Zudem sei ein dekorativer Zweck ausgeschlossen, da sich die polierten Steine nur auf der Nord- und Ostseite befinden.

Doch es könnte eine weitere Auffälligkeit für die Existenz eines zweiten Einganges sprechen. So befindet sich gegenüber dem bekannten Nordeingang ein kleiner Tempel, der exakt mittig zum Zugang ausgerichtet ist. Ein ebensolcher, jedoch weitaus größerer Tempel, der sogenannte Totentempel, befindet sich auf der Ostseite – genau mittig vor dem möglichen Eingang.

„Für mich deutet dies darauf hin, dass der Eingang auf der Ostseite möglicherweise eine wichtigere und größere Entdeckung bereithält als jener auf der Nordseite“, so Stijn van den Hoven.

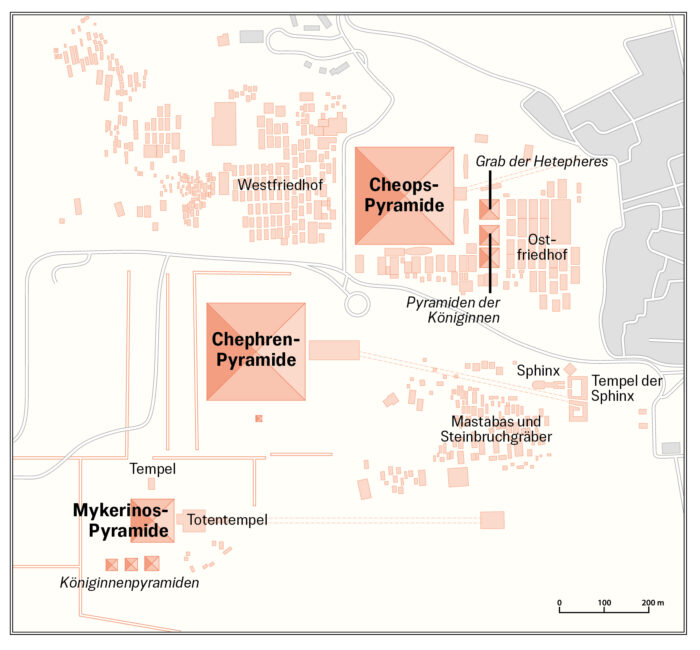

Karte des Pyramidenkomplexes von Gizeh. Foto: Rainer Lesniewski/iStock; Übersetzung kms/Epoch Times

Suchten bereits andere an der Stelle?

Speziell vermutet van den Hoven den zweiten Eingang mittig in der vierten Steinreihe und damit direkt unter einer bereits bestehenden Schadstelle. Dort wurde scheinbar früher der Versuch unternommen, ein Loch in die Verkleidungssteine zu schlagen.

Laut van den Hoven gäbe es Anzeichen eines koordinierten Versuchs, „den Block zu zerbrechen, indem man ihn in kleinere Teile zerhackte – wahrscheinlich mit einem Metallmeißel“. Allerdings wurde dieser Versuch vor dem Durchbruch aufgegeben. Doch wer versuchte bereits früher, an dieser Stelle in die Pyramide zu gelangen?

Das Loch an der Ostseite lässt vermuten, dass Menschen schon früher versuchten, einen Zugang zum Inneren der Mykerinos-Pyramide zu erhalten. Foto: Gemeinfrei

Bekannt sind zwei Expeditionen und eine versuchte Zerstörung der Pyramide. Letztere erfolgte Ende des 12. Jahrhunderts auf Geheiß von Al-Aziz Uthman, Sultan von Ägypten. Ihm waren die Pyramiden von Gizeh ein Dorn im Auge, weshalb er die Abtragung der Monumente veranlasste – angefangen bei der Mykerinos-Pyramide. Da sich dies innerhalb kürzester Zeit als enorm schwieriges Unterfangen erwies, wurde der Versuch aufgegeben, weshalb vermutlich nur die nördliche Seite beschädigt wurde.

Es folgte die Expedition des Ägyptologen Vyse im Jahr 1837, der den Nordeingang öffnete und wahrscheinlich auf die Grabkammer von Pharao Mykerinos stieß. Eine zweite Expedition und Untersuchung der Pyramide erfolgte 1906–1924 unter dem US-amerikanischen Ägyptologen George Andrew Reisner. Da auf allen Ausgrabungsbildern Reisners bereits das Loch in der Ostfassade zu sehen ist, scheidet diese Gruppe aus.

Bekannt ist zudem, dass Vyse 1837 laut seinen Grabungsaufzeichnungen einen Ausgrabungsversuch auf der Ostseite der Pyramide durchführte. Ob es sich dabei jedoch um den möglichen Zugangsversuch handelt, ist unbekannt.

[etd-related posts=“5127600″]

„Die Hypothese eines Eingangs ist sehr plausibel“

Inspiriert von den Forschungen Stijn van den Hovens rückte ein Team der Universität Kairo und der Technischen Universität München schließlich mit modernen Geräten an. Das Ziel: Die Ostseite der Mykerinos-Pyramide im Rahmen des Forschungsprojekts ScanPyramids zu untersuchen. Dieses Projekt ermöglichte bereits 2023 die Entdeckung einer unbekannten Kammer in der Cheops-Pyramide – der größten der drei Pyramiden von Gizeh.

[etd-related posts=“4716646,4716477″]

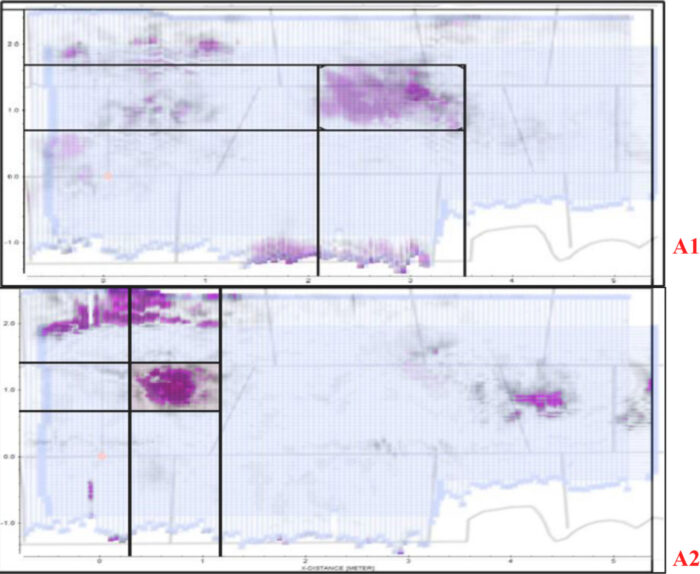

Genau hinter der glatten Fassade – in der Nähe der von van den Hoven vermuteten Stelle – entdeckten die Wissenschaftler tatsächlich zwei Anomalien. Die erste Anomalie (A1) befindet sich mittig hinter dem trapezförmigen Granitblock, die zweite Anomalie (A2) im oberen linken Teil der polierten Pyramidenfläche.

Für die Forscher um Prof. Christian Große von der TUM deuten diese eindeutig auf zwei luftgefüllte Hohlräume hin. Einer ersten, vorsichtigen Schätzung zufolge befinden sich die beiden Hohlräume in 1,4 Metern und 1,13 Metern Tiefe und messen jeweils 1 × 1,5 Meter sowie 0,9 × 0,7 Meter.

Aufnahmen der beiden Anomalien A1 und A2 an der Ostfassade der Mykerinos-Pyramide. Foto: Zuschnitt Helal et al. (2025), doi.org/10.1016/j.ndteint.2025.103331 | CC BY 4.0

„Die von uns entwickelte Prüfmethodik lässt sehr präzise Schlüsse über die Beschaffenheit des Inneren der Pyramide zu, ohne das wertvolle Bauwerk zu beschädigen. Die Hypothese eines weiteren Eingangs ist sehr plausibel und unsere Entdeckungen bringen uns einen großen Schritt weiter, diese zu bestätigen“, sagte Christian Große, Professor für zerstörungsfreie Prüfung an der TUM.

Obwohl ungefähre Abmessungen und Anfangstiefen der beiden potenziellen Hohlräume bekannt sind, wissen die Forscher nicht, wie weit diese in die Pyramide hineinreichen. Um mehr über die möglichen Hohlräume sagen zu können, raten die Forscher zu weiteren Untersuchungen mit anderen zerstörungsfreien Techniken wie Myonen-Scans.

[etd-related posts=“4325409″]

Wer war Mykerinos?

Der Pharao Mykerinos war der Sohn von Pharao Chephren und Enkel von Pharao Cheops, deren Pyramiden unmittelbar neben der Mykerinos-Pyramide errichtet sind. Mykerinos regierte Ägypten während der 4. Dynastie – etwa zwischen 2540 und 2520 v. Chr. – und war mit Chamerernebti II. verheiratet, die möglicherweise in einer der drei kleinen Königinnenpyramiden bestattet ist.

Statue von Pharao Mykerinos und seiner Frau Chamerernebti II. Foto: Miguel Hermoso Cuesta, Wikimedia Commons | CC BY-SA 4.0

Pharao Mykerinos übernahm den Thron möglicherweise nicht von seinem Vater Chephren, sondern von Bicheris, auch Baka genannt, einem heute kaum bekannten Pharao des Alten Reiches. Ihm soll die unvollständige Baka-Pyramide fünf Kilometer südlich als Grabstätte gedient haben, wobei diese Zuweisung aufgrund fehlender Funde umstritten ist. Moderne Untersuchungen sind nicht möglich, da sich die Pyramide heute in einem militärischen Sperrgebiet befindet.

Mykerinos ließ seine Pyramide dagegen direkt neben denen seiner Vorfahren errichten. Mit einer Größe von 102 × 105 × 65 Metern ist sie die zehntgrößte Pyramide der Welt – jedoch deutlich kleiner als die Cheops-Pyramide (230 × 230 × 147 Meter) und die Chephren-Pyramide (215 × 215 × 144 Meter).

Blick auf die Pyramiden von Gizeh. Im Vordergrund die drei Königinnenpyramiden, im Hintergrund (v. l. n. r.) die Mykerinos-Pyramide, die Chephren-Pyramide und die Cheops-Pyramide. Foto: Ricardo Liberato, Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.0

Nach dem Tod von Mykerinos trat Schepseskaf, vermutlich sein Sohn, die Nachfolge als Pharao Ägyptens an. Während seiner Regierungszeit ließ er den Totentempel östlich der Mykerinos-Pyramide vollenden. Seine Grabstätte ließ er jedoch in der Nähe von Sakkara errichten.

Falls sich tatsächlich an der Ostseite der Mykerinos-Pyramide ein weiterer Eingang und möglicherweise unberührte Kammern befinden, wirft dies Fragen über deren Funktion auf – besonders, wenn es sich dabei um eine weitere Grabkammer handelt.

Die Studie erschien im Oktober 2025 im Fachmagazin „NDT & E International“.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion