China kontrolliert weltweiten Geldwäschemarkt und unterstützt Drogenkartelle

In Kürze:

- Chinesische Netzwerke dominieren seit 2019 den weltweiten Geldwäschemarkt.

- Sie waschen Milliarden Dollar für Drogenkartelle und steigern damit deren Gewinn.

- Die USA reagieren mit Sanktionen gegen China, neuen Gesetzen und internationalem Druck.

China hat sich in den vergangenen Jahren zum größten Geldwäscher der Welt entwickelt. Das Ausmaß überrascht selbst erfahrene Ermittler der US-Drogenbehörde DEA. „Chinesische Geldwäscheorganisationen bieten Kartellen günstige, schnelle und fast garantierte Dienstleistungen an“, sagt DEA-Agent Brian Clark im Gespräch mit der englischsprachigen Ausgabe der Epoch Times.

Clark erinnert sich genau an einen Fall vor rund zehn Jahren. Sein Team verhaftete an einem US-Flughafen einen chinesischen Geldwäscher während eines Zwischenstopps. Der Mann hatte Geldtransporte und Übergaben für das berüchtigte mexikanische Sinaloa‑Kartell organisiert.

Mexikanische Ermittler wurden auf ihn aufmerksam, als er sich in einem Restaurant mit einem höheren Kartellmitglied traf. Die beiden sprachen dabei über eine kürzlich erfolgte Bargeldbeschlagnahmung der DEA in New York.

Der Festgenommene kooperierte mit den Behörden. Er lieferte wertvolle Informationen darüber, wie die chinesischen Geldwäschenetzwerke arbeiten.

[etd-related posts=“5290110″]

Wie China den Geldwäschemarkt übernahm

Zwischen 2015 und 2016 begannen chinesische Netzwerke laut Clark, großflächig in das Geschäft mit Geldwäsche einzusteigen. Bis 2019 hatten sie den Markt übernommen. Laut dem Bericht „Nationale Risikobewertung zur Geldwäsche“ des US-Finanzministeriums für das Jahr 2024 zählen chinesische Organisationen heute zu den wichtigsten Akteuren, die in den USA und weltweit professionell illegale Gelder waschen.

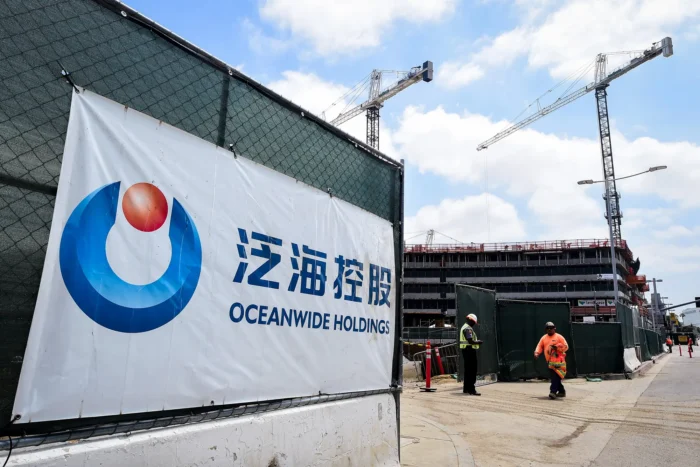

Ein Banner eines chinesischen Immobilienunternehmens ist am 17. Mai 2016 an seiner Baustelle in Los Angeles zu sehen. Wohlhabende Chinesen bilden eine zentrale Kundengruppe für Geldwäschenetzwerke, die Gelder für US-Immobilienkäufe und Universitätsgebühren transferieren – und dabei Chinas strenge Kapitalverkehrskontrollen umgehen. Foto: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images

Diese Netzwerke bieten Kartellen laut Clark nicht nur „günstige, schnelle und fast garantierte“ Dienste an. Sie ermöglichen ihnen auch, somit zusätzliches Kapital in den Drogenhandel zu investieren. Das Ergebnis sind mehr Drogen im Umlauf und mehr Opfer. Allein in den USA sterben jedes Jahr über 100.000 Menschen an Überdosierungen, vorwiegend durch synthetische Opioide wie Fentanyl.

[etd-related posts=“4272686″]

Die Rolle der Kommunistischen Partei Chinas

Viele Experten sind überzeugt, dass hinter diesen Netzwerken mehr steckt als nur das organisierte Verbrechen. Sie sehen eine politische Billigung durch die Kommunistische Partei Chinas (KPCh).

„China profitiert direkt und indirekt von Geldwäscheoperationen, die seine Wirtschaft und seinen Finanzsektor über das internationale Handelssystem oder das Untergrundbankwesen berühren“, sagt David Luna, Ex-Diplomat und Direktor der Organisation International Coalition Against Illicit Economies. „Die KPCh erlaubt es, weil es so lukrativ ist und China hilft, die globale illegale Wirtschaft auszubauen, die wiederum ihre kommerzielle und geopolitische Expansion unterstützt.“

Der ehemalige US-Sonderermittler des Finanzministeriums, John Cassara, schätzt, dass chinesische Netzwerke rund 2 Billionen US-Dollar (1,7 Billionen Euro) pro Jahr waschen – etwa die Hälfte des weltweiten Volumens. Er sieht darin eine besondere Gelegenheit, das wahre Gesicht des kommunistischen Regimes offenzulegen. „Es ist einfach. Es hat nichts mit Ideologie zu tun. Es ist richtig oder falsch. Und die Menschen wissen das – es ist ein Bauchgefühl“, sagt Cassara.

[etd-related posts=“3581588″]

Geldwäsche chinesischer Prägung

Der schnelle Markterfolg der chinesischen Organisationen liegt an ihrer Preisstrategie, so Clark. Während lateinamerikanische Geldwäscher traditionell 10 bis 15 Prozent Provision verlangten, boten die Chinesen ihre Dienste anfangs fast kostenlos an. Über mehrere Jahre hielten sie die Gebühren bei 0 Prozent, um die Konkurrenz auszuschalten.

Auch heute liegen die Raten meist zwischen 0 und 6 Prozent, was die Gewinne der Drogenkartelle erhöht. Der ehemalige DEA-Agent Robert Zachariasiewicz erklärte, dass die chinesische Dominanz zu einem Gewinnzuwachs von 3 bis 5 Prozent bei den Kartellen geführt habe – das entspricht mehreren Milliarden Dollar pro Jahr.

Chinesische Geldwäscher sind in der Lage, solche niedrigen Gebühren anzubieten, weil sie zusätzliche Kunden haben. Viele wohlhabende Chinesen wollen oft Kapital ins Ausland bringen. Sie planen, in den USA Immobilien zu kaufen oder die Studiengebühren ihrer Kinder an US-Universitäten zu bezahlen.

Doch das chinesische Regime begrenzt seit 2007 Überweisungen ins Ausland auf 50.000 Dollar pro Jahr und Person.

Um diese Beschränkungen zu umgehen, nutzen die Geldwäschenetzwerke „Mirror Transactions“ oder „Scheingeschäfte“. Wohlhabende Chinesen erhalten in den USA Bargeld, das ursprünglich aus Drogenverkäufen stammt. Im Gegenzug zahlen sie den Gegenwert in Yuan an das Geldwäschenetzwerk in China. Das schmutzige Geld verlässt die USA somit nicht.

Clark erklärt: „Das Bedürfnis vermögender Chinesen nach US-Dollar hat die gesamte Geldwäschelandschaft verändert. Die Erlöse aus dem Drogenhandel müssen das Land nicht mehr verlassen. Diese Transaktionen erschweren es massiv, die Verbindung zwischen Kapital und Verbrechen zu erkennen.“

[etd-related posts=“5293246″]

Von Chemikalien bis Konsumgütern: Wie Geldflüsse verschleiert werden

Das Geld aus den Scheingeschäften landet schließlich auf Konten von Kartellen in China und wird dort weiterverwendet. Es dient etwa dem Kauf chemischer Vorläufersubstanzen für synthetische Drogen.

Ein weitverbreitetes Verfahren ist das sogenannte „Trade‑Based Money Laundering“, Geldwäsche über den Warenhandel. Beispiel: Ein Kartell muss 990.000 Dollar waschen. Die chinesischen Geldwäscher organisieren den Export von Elektronik im Wert von 1 Million Dollar nach Mexiko. In der Rechnung steht jedoch nur ein Betrag von 10.000 Dollar. Die verbleibenden 990.000 Dollar werden so gewissermaßen „sauber“ in das legale System integriert. Sobald die Ware in Mexiko verkauft wird, erscheint dieser Betrag als „legitimer Gewinn“ in den Büchern.

Laut der Organisation Global Financial Integrity betrug die weltweite Lücke zwischen Import- und Exportwerten – ein Indikator für handelsbasierte Geldwäsche – im Jahr 2018 rund 835 Milliarden Dollar. Chinas Anteil daran lag bei 37 Prozent, fast fünfmal so hoch wie der von Polen, dem Land auf Platz zwei.

Ein Bankangestellter zählt am 8. August 2018 in einer Bank in Shanghai 100-Yuan-Scheine. Das chinesische Regime begrenzt seit dem Jahr 2007 Überweisungen ins Ausland auf 50.000 US-Dollar pro Person und Jahr. Foto: Johannes Eisele/AFP via Getty Images

Mehr als Drogen – eine globale Bedrohung

Die chinesischen Geldwäschenetzwerke dienen längst nicht nur dem Drogenhandel. „Viele Strafverfolgungsbehörden betrachten chinesische illegale Netzwerke als einen ‚Bedrohungsmultiplikator‘, weil sie mehr Gewalt, Unsicherheit und Instabilität in viele Märkte bringen“, erklärt Luna.

Die illegalen Aktivitäten wachsen parallel zu Chinas globalen Investitionen, etwa im Rahmen der Neuen Seidenstraße, auch Belt and Road Initiative (BRI) genannt. Eine Studie der OECD vom April zeigte, dass mit steigenden chinesischen Investitionen in ein Land auch der Export gefälschter Waren zunimmt. Diese Fälschungen bilden wiederum die Grundlage vieler Geldwäschegeschäfte. Der Handel mit solchen Produkten hat weltweit einen geschätzten Wert von rund einer halben Billion US-Dollar pro Jahr und die meisten Produkte kommen aus China.

Auch Korruption spielt eine zentrale Rolle. Laut einer Analyse des Thinktanks Foundation for Defense of Democracies von 2020 zielt ein Großteil der BRI-Investitionen auf Länder ab, die ohnehin stark von Korruption betroffen sind. „Es ist zweifelhaft, dass Peking oder seine Partner eine Belt and Road Initiative ohne Korruption wirklich wollen“, heißt es dort. „Die KPCh betrachtet Transparenz und Rechenschaftspflicht als politisches Risiko.“

[etd-related posts=“5287231″]

Wie die Trump-Regierung reagiert

Angesichts der wachsenden Bedrohung hat die US-Regierung eine Reihe von Maßnahmen ergriffen. US-Präsident Donald Trump erklärte die Drogenkrise zur „nationalen Notlage“ und verhängte Strafzölle von zunächst 10 Prozent auf chinesische Waren – als Reaktion auf Chinas Rolle bei der Lieferung von Vorläufersubstanzen für Fentanyl und der Geldwäsche für Kartelle. Einen Monat später wurde der Zollsatz auf 20 Prozent verdoppelt.

Zudem stufte die US-Regierung acht lateinamerikanische Drogenkartelle als „ausländische Terrororganisationen“ ein. Damit erhielt die DEA Zugang zu militärischen und geheimdienstlichen Ressourcen, um Drogenhandel und Geldwäsche effektiver zu bekämpfen.

Ein Arbeiter sortiert am 12. August 2025 in Guangzhou, China, Pakete für den chinesischen Onlinehandelsriesen Temu. Im Februar erklärte US-Präsident Donald Trump die Drogenkrise zur nationalen Notlage und verhängte daraufhin einen 20-Prozent-Zoll auf chinesische Waren, mit Verweis auf Chinas Rolle beim Handel mit Fentanyl-Vorläufersubstanzen und der Geldwäsche für Drogenkartelle. Foto: Adek Berry/AFP via Getty Images

Ein besonderer Fokus liegt auf US-Banken. Hier müssen auffällige Konten, die von chinesischen Staatsbürgern eröffnet wurden oder bei denen die eingezahlten Beträge nicht mit der angegebenen Tätigkeit übereinstimmen, gemeldet werden. Dazu zählen etwa Studenten, Hausfrauen oder Rentner, die Immobilien mit Bargeld erwerben.

„Geldwäschenetzwerke, die mit chinesischen Staatsbürgern verbunden sind, ermöglichen Kartellen, Amerikaner mit Fentanyl zu vergiften, Menschenhandel zu betreiben und unsere Gemeinden zu zerstören“, erklärte John Hurley, US-Staatssekretär für Terrorismus- und Finanzinformationen, in einer Stellungnahme. „Die Vereinigten Staaten werden nicht zusehen und es diesen Akteuren erlauben, illegale Gewinne durch unser Finanzsystem zu schleusen.“

Im Jahr 2024 deckte das US-Finanzministerium auf, dass chinesische Netzwerke zwischen 2020 und 2024 rund 312 Milliarden Dollar an illegalen Geldern durch US-Finanzeinrichtungen geschleust hatten.

[etd-related posts=“5278507″]

Wenig Bereitschaft zur Zusammenarbeit

China hat Anfang des Jahres sein Geldwäschegesetz reformiert und auf nicht-finanzielle Unternehmen wie Immobilienfirmen ausgeweitet. Trotzdem bleibt laut US-Außenministerium die Umsetzung mangelhaft. Kooperationen mit amerikanischen Ermittlungsbehörden seien weiterhin unzureichend.

Migranten stehen am 17. Februar 2024 in Lajas Blancas, Panama, für die Einwanderungsabfertigung an, während Händler ihre Dienste sowohl auf Spanisch als auch auf Chinesisch anbieten. Nach Angaben von US-Behörden unterstützen chinesische Geldwäschenetzwerke Drogenkartelle dabei, Menschenhandel in den Vereinigten Staaten zu erleichtern. Foto: Bobby Sanchez/Epoch Times

Cassara fordert daher ein härteres Vorgehen. „Ich würde mir wünschen, dass die Trump-Regierung erkennt, dass China […] in diesem Bereich verwundbar ist. Wenn man sich ernsthaft auf transnationale Kriminalität und Geldwäsche konzentriert, wäre das extrem effektiv – und es ist dringend notwendig“, sagte er.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „China Became World’s Largest Money Launderer–Here’s How the US Is Fighting Back“. (deutsche Bearbeitung zk)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion