Exklusiv: „Ich war ein Taliban” – Einblick in Pakistans Deradikalisierungsprogramm

Pakistan hatte in vielerlei Hinsicht eine schwierige Ausgangsposition, zum einen mit seiner Nachbarschaft zu Afghanistan als Austragungsort von Stellvertreterkriegen, zum anderen mit einem in weiten Teilen unzureichenden Bildungs- und Ausbildungssystem und einer hohen Arbeitslosigkeit. Untersuchungen weisen nach, dass 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung konservative bis hin zu rechtsextremistischen Überzeugungen vertreten. Insbesondere in abgelegenen ländlichen Gebieten liefert diese Mischung den Nährboden für eine Radikalisierung.

Auch auf internationalen politischen Druck hin führte die pakistanische Regierung 2014 ihren Nationalen Aktionsplan (NAP) ein, der mit einem breiten Ansatz versucht, zur Deradikalisierung beizutragen. So bieten spezielle Deradikalisierungscamps sowohl Bildungs- und Ausbildungsangebote als auch psychologische Betreuung und vor allem eine Religionsunterweisung mit einer moderaten Koranauslegung an.

Da die Religiosität wesentlicher Bestandteil des muslimischen Lands und seiner Kultur ist, wurde dies von Islamisten instrumentalisiert. Wir sind zu Besuch in dem abgeschirmten Camp Sabaoon-II, das rund 30 Kilometer außerhalb von Peschawar liegt – eine Vorzeigeinstitution, die sich durch militärische Strenge auszeichnet. Die Ex-Terroristen sind adrett gekleidet, die Räumlichkeiten sehr gepflegt wie auch der Umgang miteinander.

Ein Campbesuch vor den Toren Peschawars

133 Insassen zwischen 18 und 55 Jahren werden hier vor den Toren einer der gefährlichsten Städte Pakistans auf ihr neues Leben außerhalb des Camps vorbereitet. Viele von ihnen kommen direkt aus dem Gefängnis, da die freiwillige Teilnahme an dem Programm einer vorzeitigen Entlassung gleicht.

So auch der 30-jährige Saddam, der zuvor drei Jahre in Haft war. „Ich war sehr unreif, als ich bei diesen Terroristen war. Die Waffen haben mich fasziniert. Damals wusste ich nicht, dass ich falsch lag.“ Er beschreibt, wie er als unreifer junger Mann in die Fänge der Taliban geraten ist. Die Miliz und der Waffendienst hätten große Anziehung auf ihn ausgeübt: „In mir war ein anderer Mensch.“

Ähnliche Erfahrungen beschreiben auch andere der Gesprächspartner. Sie erhalten im Camp Islamunterricht durch einen moderaten Imam und eine psychologische Betreuung, die die persönliche Resilienz fördern soll. Zudem lernen sie Tätigkeiten, die ihnen den Start in ein neues Berufsleben ermöglichen: Imkern, das Reparieren von Kfz und Mobiltelefonen, Schreinern, Metallverarbeitung, Teppichknüpfen oder das Arbeiten am Computer. Gerade für die Jüngeren unter den Kämpfern ergeben sich dadurch neue Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt.

Frühestens nach sechs Monaten prüft eine Kommission aus Lehrern und Psychologen, ob sie wieder zu ihren Familien zurückdürfen. Im Schnitt verbleiben die Insassen zwei Jahre in dem Camp, in dem sie oft genug zum ersten Mal so grundsätzliche Fähigkeiten wie Schreiben und Lesen lernen. Manchen eröffnet allein das bereits die Möglichkeit, ihr Tun und ihre Umwelt mit anderen Augen sehen zu können.

Wie nachhaltig sind Deradikalisierungen?

Außerhalb des Camps berichtet einer der ehemaligen Insassen von seinem Leben. Abdullah, ein Mann mittleren Alters, war einige Jahre bei den Taliban Mitglied eines Jirgakomitees zur Schlichtung von Stammesstreitigkeiten unter den Taliban. Er hat Urteile erlassen und Strafen auferlegt. Dass er falsche Urteile gefällt haben könnte und dadurch Unschuldige getötet wurden, gibt er nicht zu.

Seine Vita ist dünn. Er hat lediglich zwei Schulklassen besucht, war kaum des Lesens mächtig und wurde dann als Waffenhändler tätig. Fasziniert von den Kontakten zu einigen Führern der Terrororganisation Lashkar-e-Islam schloss er sich ihnen an. Doch später verließ er diese Gruppierung freiwillig: „Ich habe erlebt, wie Männer getötet wurden, die nicht ausreichend Bartwuchs hatten. Andere wurden nur aufgrund von Denunziation und ohne eine Anhörung erschossen, zum Beispiel weil gesagt wurde, sie hätten Alkohol getrunken.“ Sein eigener Bruder und sein Sohn kamen auf diese Weise ums Leben.

Nachdem Abdullah aus dem Deradikalisierungscamp entlassen worden war, übernahm er eine Funktion als Kontaktperson. Heute ist er verantwortlich für 50 weitere Ex-Häftlinge, die sich an ihn wenden können. Einmal monatlich müssen sie sich zudem bei der Aufsicht des Camps melden. Dann wird geprüft, ob alles in Ordnung ist oder ob die Taliban wieder Kontakt zu ihnen aufgenommen haben. Abdullah arbeitet wieder als Waffenhändler, daran hat sich nichts geändert. Aber sein Lachen wirkt ehrlich, gerade wenn er mit seinem Sohn spielt. Er scheint seinen Frieden gefunden zu haben. Doch weder mit seinem eigenen Namen noch mit seinem Bild möchte er in der Zeitung erscheinen. Zu tief ist die Sorge vor möglichen Repressalien.

„Meinen Enkel behalte ich genau im Auge“

Doch es gibt auch ältere Männer wie Muhammad Gul, der in seinen abgelegenen Heimatort zurückgekehrt ist. Er ist 58 Jahre alt, verheiratet, hat fünf Kinder, davon zwei Söhne. Beide arbeiten wie er selbst als Tagelöhner, obwohl er durch eine körperliche Behinderung eingeschränkt und herzkrank ist. Er baut Okra, Sonnenblumen, Gurken, Auberginen, Hirse und Weizen an. Dafür nutzt er Pflanz- und Düngetechniken, die er in einem Deradikalisierungscamp gelernt hat.

Für ihn selbst hat sich durch den Aufenthalt wenig geändert. „Wir sind immer noch Landbesitzer. Ich habe immer noch zwei Felder, 2 Morgen Land. Es gehört mir, aber es gibt kein Wasser. Früher gab es einen staatlichen Kanal. Jetzt bekommen wir kein Wasser, deshalb ist das Land unfruchtbar und nichts wächst. Nur diese Bäume stehen noch.“

Muhammad war von 2006 bis 2014 bei den Taliban und gewissenhaft dafür zuständig, andere zum Gebet anzuhalten, notfalls auch mit der Peitsche in der Hand. Er gibt an, dass er zu keiner Organisation gehört habe, sondern wegen der Lehre des Korans dort hingegangen sei. Die Ausübung der Lehren zählt offensichtlich zu seinem Lebensinhalt.

Er war im Stammesgebiet Khyber eingeteilt, aber nachdem die Regierung die Taliban verboten hatten, hatte er kein Auskommen mehr. Durch die Teilnahme an dem Deradikalisierungsprogramm war er für neun Monate in der Demokratischen Republik Kongo und kehrte dann dahin zurück, wo er ursprünglich gelebt hatte. „Sie haben unser Denken umorientiert, und jetzt leben wir im Einklang mit der Gesellschaft“, sagt er über diese Zeit. Neben ihm sitzt sein Enkelkind und hört seinen Erzählungen zu:

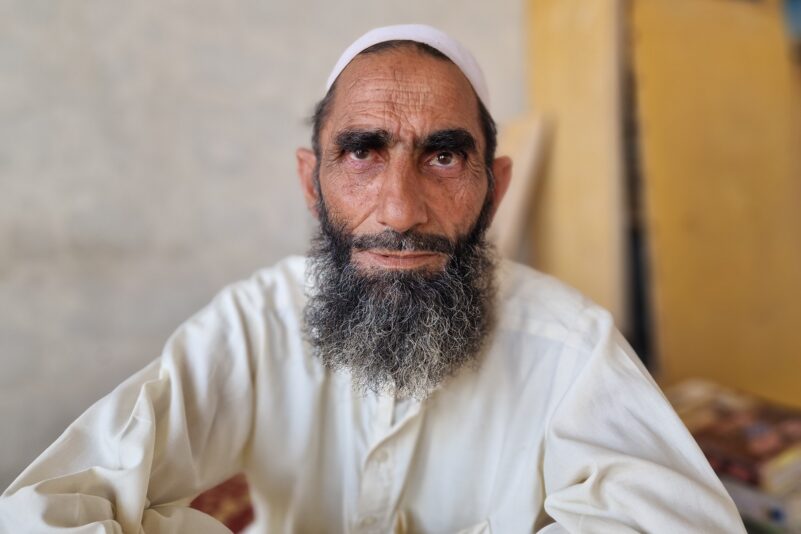

Seinen Enkel will Muhammad Gul von negativen Einflüssen fernhalten. Foto: Mohsin Raza Khan/Epoch Times

„Unser Leben ist vorbei – ob gut, schlecht, schwierig oder einfach. Aber was diesen Jungen betrifft, möchte ich ihn von negativen Aktivitäten fernhalten. Ich bringe ihn frühmorgens zur Schule und lasse ihn nachmittags etwas ausruhen. Anschließend bringe ich ihn zum Religionsunterricht und abends wieder zurück. Ich behalte ihn genau im Auge, um ihn von negativen Aktivitäten abzuhalten und ihn in das Leben einzubinden, damit er seine Zukunft gestalten kann.“

Eine erreichbare Vision

Muhammad ist einer von vielen, die nicht unbedingt mit der Waffe in der Hand an den brutalen Verbrechen der Taliban beteiligt waren, aber mit ihrer Religiosität instrumentalisiert wurden. Da von der pakistanischen Regierung umfassende Anstrengungen unternommen werden, nicht nur die Taliban-Kämpfer in Gefängnissen wegzusperren, sondern die Ursachen der Radikalisierungen ganz konkret anzugehen, stellt sich schrittweise ein Erfolg ein, und das sowohl bei der einzelnen Person als auch in den nachfolgenden Generationen.

Die Zukunft Pakistans liegt in zielgerichteten Investitionen in die Bildung und Ausbildung nicht nur der Kinder, sondern insbesondere auch derer, die sich als Kämpfer rekrutieren ließen oder deren Islaminterpretationen verinnerlicht haben. Parallel dazu bedarf es der Umsetzung religiöser Reformen und des Aufzeigens von Perspektiven für den Arbeitsmarkt. Neue Berufsfelder müssen erschlossen und sozioökonomische Ungleichheiten müssen ausgeglichen werden. Nur dann haben derartige Programme wie der NAP Pakistans einen nachhaltigen Erfolg.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion