Analyse der Corona-Berichterstattung zeigt klare Dominanz des „Teams Vorsicht“

In Kürze:

- Studie zur Qualität der Corona-Berichterstattung in den Leitmedien zeigt häufig einseitige Perspektive

- Redaktionelle Leitlinie zumeist „Sicherheit statt Freiheit“

- Eingeschränkter Blick auf das große Ganze: Viele Probleme abseits der Gesundheitsfrage weitgehend ausgeblendet

- Akteure der Regierungsparteien dominierten – Opposition, Betroffene und Skeptiker meist außen vor

Was für die Maßnahmenkritiker der Corona-Zeit schon früh auf der Hand lag, kann inzwischen auch auf ein wissenschaftliches Fundament bauen: Eine empirische Studie dreier deutscher Wissenschaftler stellt fest, dass die Qualität der Berichterstattung über die Corona-Krise in elf großen Nachrichtenmedien bis zum 30. April 2021 nicht immer ausgewogen war.

Die Analyse, die mit Unterstützung der Rudolf-Augstein-Stiftung und des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale Transformation (bidt) bereits im Herbst 2021 vorlag, rief aber erst nach einem aktuellen Interview der „taz“ mit Co-Studienleiter Prof. Marcus Maurer ein breiteres mediales Interesse hervor. Maurer hatte gegenüber der „taz“ noch einmal klargestellt, dass die Medien seinerzeit der Regierung keineswegs „nur hinterhergelaufen“ seien:

„Unsere Auswertung hat […] ergeben, dass sie die Regierung vor sich hergetrieben und zu noch härteren Maßnahmen gedrängt haben. Sie haben einseitig berichtet, aber nicht unkritisch.“

[etd-related posts=“5153019″]

Zunehmende Scheuklappen-Mentalität

Maurer und sein Kollege Dr. Simon Kruschinski von der Universität Mainz sowie Prof. Carsten Reinemann von der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität, allesamt Kommunikationswissenschaftler, hatten einflussreichen Medienhäusern unter anderem eine eingeschränkte Auswahl der Akteure, einen zunehmend eingeschränkten Blick auf das große Ganze sowie die grundsätzliche Tendenz, Sicherheit wichtiger als Freiheit darzustellen, attestiert. „Insgesamt fiel die Qualität der Medienberichterstattung je nach Dimension, Indikator und gelegentlich auch Medium […] unterschiedlich aus“, räumten die Autoren allerdings in ihrer Studie „Einseitig, unkritisch, regierungsnah?“ (Seite 5, PDF) ein.

Untersucht wurden 5.173 besonders relevante und reichweitenstarke Beiträge mit Bezug auf die COVID-19-Problematik in Deutschland, die stichprobenartig ausgewählt, statistisch auf rund 16.000 Beiträge hochgerechnet und nach verschiedenen Kriterien seziert wurden. Als Quellen dienten ausschließlich die Hauptausgabe der „Tagesschau“ (ARD) nebst der Sondersendung „ARD Extra Corona“, das ZDF-Format „heute“ und „RTL aktuell“ im Fernsehen, außerdem die Online-Artikel der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ), der „Süddeutschen Zeitung“, der „Welt“, der „Bild“, des „Spiegel“, des „Focus“ und von „t-online“.

TV-Talkshows oder alternative Medien wurden also von vornherein nicht erfasst.

[etd-related posts=“5262229″]

Wenig Raum für Betroffene oder Kritiker

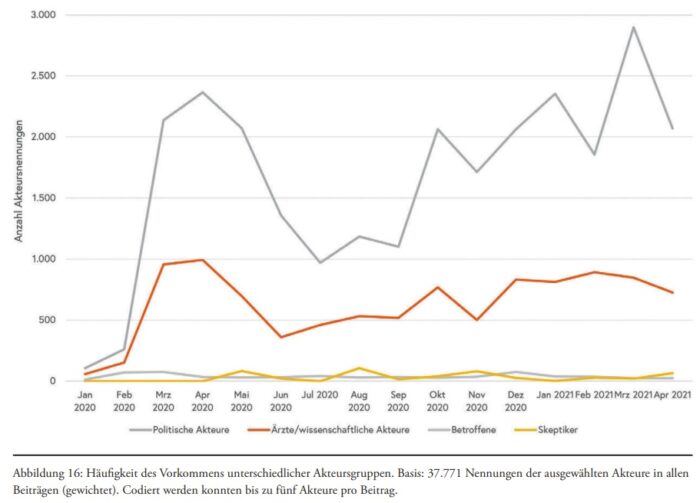

Die Forscher stellten fest, dass „über den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg politische Akteure die mediale Berichterstattung über die Pandemie dominiert haben“.

Insgesamt seien 47 Prozent aller Personen, die in einem Beitrag erwähnt wurden oder zu Wort kamen, Politiker gewesen. Wissenschaftler, Ärzte oder andere Vertreter des Gesundheitswesens hätten lediglich 19 Prozent ausgemacht. Ungleich seltener seien COVID-19-Betroffene oder ihre Angehörigen vorgekommen (1,2 Prozent). Für Corona-Skeptiker habe der Wert mit 1,6 Prozent nicht viel höher gelegen.

Foto: Bildschirmfoto/Studie/rudolf-augstein-stiftung.de (PDF)

Kaum Oppositionspolitiker erwähnt

Unter den erwähnten Politikern hätten jene, die nicht den damaligen Regierungsparteien CDU/CSU oder SPD angehörten, lediglich 3 Prozent aller Akteursnennungen ausgemacht.

Vertreter der Regierungsparteien dagegen seien mit 20 Prozent etwa siebenmal häufiger erwähnt oder gezeigt worden. Die AfD als „einzige Partei, die man im weitesten Sinne dem Umfeld der Corona-Skeptiker zuordnen kann“, sei in der Berichterstattung mit 0,6 Prozent aller Akteursnennungen am wenigsten vorgekommen.

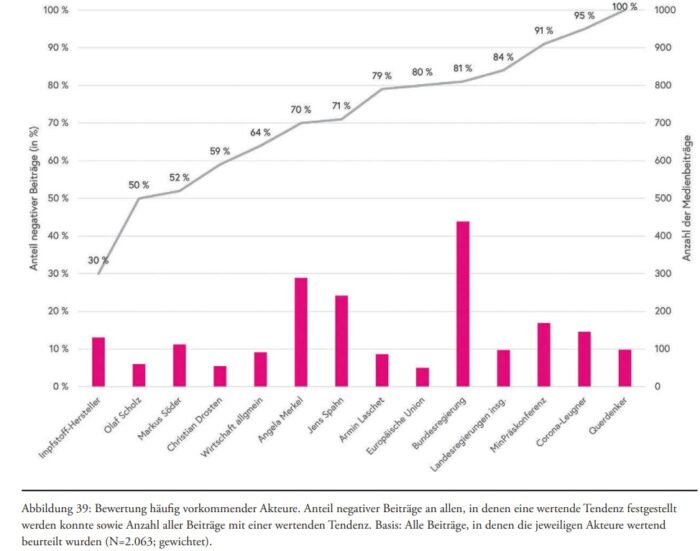

Die „Corona-Leugner“ und „Querdenker“ selbst seien in der wertenden Berichterstattung zu 95 beziehungsweise 100 Prozent negativ dargestellt worden. Zum Vergleich: Nur 30 Prozent der Beiträge mit wertender Tendenz über Impfstoffhersteller seien negativ ausgefallen, wie die Autoren betonen.

Foto: Bildschirmfoto/Studie/rudolf-augstein-stiftung.de (PDF)

Perspektive von Psychiatern selten Thema – Lauterbach besonders beliebt

Ärzte und andere Vertreter des Gesundheitswesens, etwa vom Robert Koch-Institut, hätten 11 Prozent der am häufigsten genannten Akteure ausgemacht, Virologen knapp 4 Prozent, Experten anderer Disziplinen nur etwa 3 Prozent. Psychiatern und Psychologen sei mit 0,3 Prozent aller Akteursnennungen von den Redaktionen kaum Relevanz eingeräumt worden.

Der Virologe Christian Drosten habe zudem „mehr mediale Aufmerksamkeit“ erhalten „als alle anderen Virologen zusammen“. Erst während der „dritten Welle“ im Frühjahr 2021 sei dessen dominierende Medienpräsenz vom späteren Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) übernommen worden. Dieser sei „wohl auch deshalb ein in den Medien gern zitierter Experte, weil viele Medien dessen harte Linie im Kampf gegen die Pandemie kannten und schätzten“, mutmaßen die Autoren.

[etd-related posts=“5224786″]

Pro härtere Maßnahmen

Insgesamt sei „die Wissenschaft“ in knapp drei Vierteln der Beiträge positiv bewertet worden, während „die Politik“ in etwa gleichem Maße negativ bewertet worden sei. Die strengsten Urteile über Politiker habe es im März 2021 gegeben: „Ein Grund dafür dürften Vorwürfe gewesen sein, die Politik sei zu zögerlich bei den Beschlüssen über die Corona-Maßnahmen gewesen und habe immer wieder unglücklich agiert.“

Insgesamt sehen Maurer, Reinemann und Kruschinski das Verhältnis der Medienschaffenden zur Bundesregierung ambivalent: Die Berichterstattung sei einerseits „regierungsnah“ gewesen, „weil die Medien, ähnlich wie die Politik, überwiegend für harte Maßnahmen plädierten“. Sie sei „zugleich aber auch regierungskritisch“ gewesen, „weil den Medien diese Maßnahmen oft gar nicht hart genug erschienen oder zu spät kamen“.

Nur 26 Prozent wertender Beiträge unterstützten das „Team Freiheit“

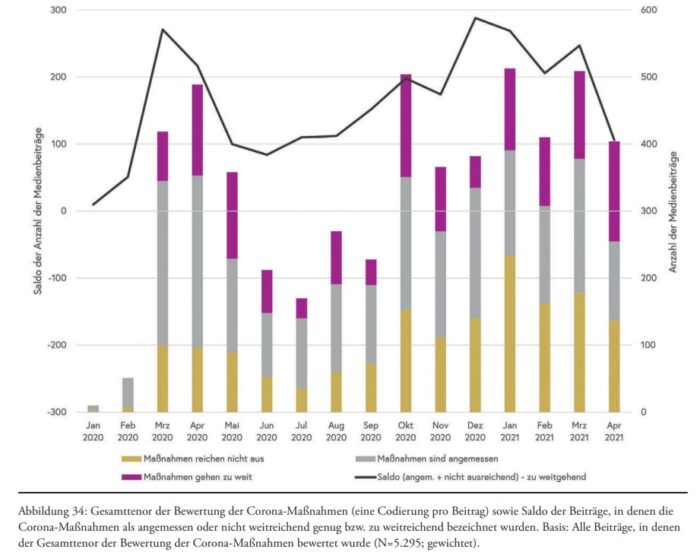

Dazu passt auch der Befund zu jenen 5.300 Beiträgen, die die Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen aufgeworfen hätten. Nur in einem guten Viertel (26 Prozent) dieser Beiträge habe der Tenor gelautet, dass die Corona-Maßnahmen womöglich zu weit gingen.

Zur gegenteiligen Auffassung gelangten die Medien bei 31 Prozent der Beiträge: Die Maßnahmen würden nicht ausreichen. 44 Prozent der Beiträge hätten die jeweils aktuelle Gangart als „angemessen“ beurteilt. Seit Oktober 2020, ganz besonders aber im folgenden Januar, seien vermehrt härtere Maßnahmen propagiert worden.

„Auch diese Befunde zeigen, dass in den Medien ein die Maßnahmen unterstützender bzw. sogar noch weitreichendere Maßnahmen fordernder Tenor vorherrschte“, schreiben die Autoren der Studie.

Im Herbst/Winter 2020/21 neigten die Journalisten dazu, vermehrt eine härtere Gangart bei den Corona-Maßnahmen zu propagieren. Foto: Bildschirmfoto/Studie/rudolf-augstein-stiftung.de

Als besonders aktiv hätten sich dabei „t-online“, ZDF-„heute“ und die Sondersendung „ARD Corona Extra“ hervorgetan, mit wenig Abstand gefolgt von „RTL aktuell“, „Spiegel.de“ und „Welt.de“. Die FAZ und vor allem die „Bild“ hätten den Maßnahmen unter allen untersuchten Informationsanbietern am kritischsten gegenübergestanden.

Über den gesamten Zeitraum bis April 2021 habe überdies die sicherheitsorientierte Perspektive mit einem Anteil von knapp zwei Dritteln die veröffentlichte Meinung in den Leitmedien beherrscht. „Nur in 14 Prozent wurde eine klar freiheitsorientierte Perspektive eingenommen“, stellten die Forscher fest. Etwa gleich wichtig seien Sicherheit und Freiheit nur in einem Fünftel jener Beiträge erschienen, die das Spannungsfeld überhaupt thematisierten. Ihr Anteil sei seit Oktober 2020 beinahe kontinuierlich angestiegen.

„Die stärkste Dominanz einer sicherheitsorientierten Perspektive ist hier mit einem Saldo von mehr als 60 Prozent bei den drei Hauptnachrichtensendungen von ARD, ZDF und RTL erkennbar“, heißt es in der Studie. „Bei allen anderen Medien schwankt dieser Wert um 50 Prozent und nur ‚Welt.de‘ liegt etwas deutlicher darunter. Die sicherheitsorientierte Sichtweise dominiert hier ‚nur‘ mit einem Überhang von 35 Prozent.“

Gesellschaftliche und bildungspolitische Konsequenzen der Maßnahmen nur als Randthema

Die Autoren wiesen darauf hin, dass auch Art und Umfang der Darstellung potenzieller Folgen der Anti-Corona-Maßnahmen Wirkung beim Publikum entfalten können:

„Werden überwiegend die positiven Folgen der Maßnahmen thematisiert (zum Beispiel die Eindämmung der Pandemie oder die Verhinderung einer Überlastung des Gesundheitssystems), stützt dies die Forderung nach harten Maßnahmen. Werden überwiegend ihre negativen Folgen thematisiert (zum Beispiel zunehmende Arbeitslosigkeit oder Vereinsamung), kann man dies als Argument gegen harte Maßnahmen verstehen.“

Foto: Bildschirmfoto/Studie/rudolf-augstein-stiftung.de (PDF)

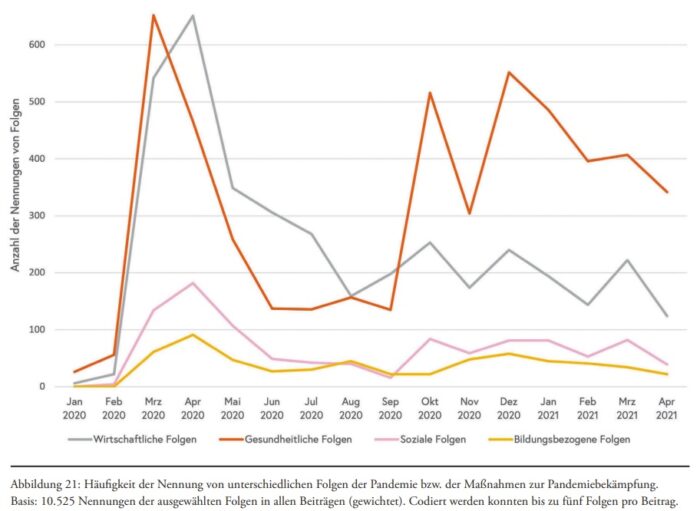

Die Grafik zeigt noch einmal klar, welchen Weg die Leitmedien wählten: Die negativen sozialen oder bildungsbezogenen Effekte der Maßnahmen waren weit seltener Gegenstand der Berichterstattung als die für das Gesundheitswesen erwarteten Auswirkungen.

Drehten sich die Berichte zur Hochphase der medialen Aufmerksamkeit im März und April 2020 noch nahezu gleichermaßen auf hohem Niveau um die Themen Gesundheit und Wirtschaft, sank der Anteil der wirtschaftlichen Perspektive immer weiter ab. Spätestens ab Herbst 2020 überragten gesundheitliche Aspekte alle anderen Themenfelder der Krise.

„Negative gesundheitliche Folgen der Maßnahmen praktisch nicht thematisiert“

Die „positiven gesundheitlichen Folgen der Maßnahmen (3.900 Nennungen = 28 Prozent aller genannten Folgen)“ seien dabei „um ein Vielfaches häufiger erwähnt [worden] als ihre negativen gesundheitlichen Folgen (294 Nennungen = 2 Prozent aller genannten Folgen)“, wie das Forschertrio konstatierte. „Negative gesundheitliche Folgen der Maßnahmen“ seien damit „im gesamten Untersuchungszeitraum praktisch nicht thematisiert“ worden.

Sehr wohl thematisiert worden sei jedoch ein Konsens unter den Corona-Forschern, und zwar deutlich öfter als Hinweise, dass es zwiespältige oder konträre Meinungen unter den „Experten“ gab.

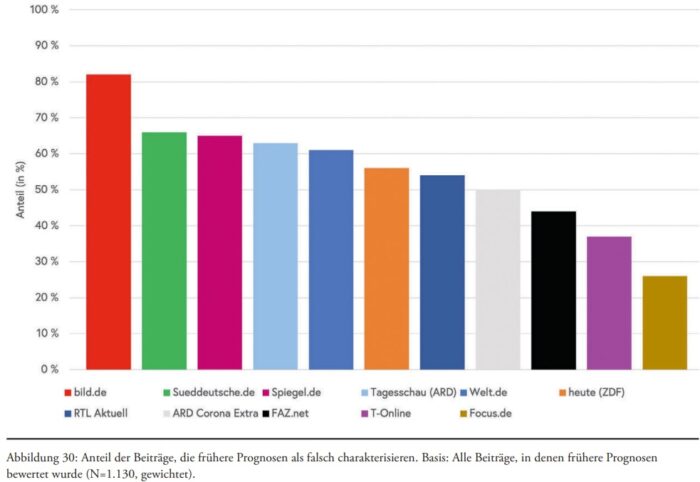

Die Leitmedien hatten zwischen Januar 2020 und April 2021 ein unterschiedliches Bedürfnis danach, frühere Prognosen nachträglich als falsch einzuordnen. Foto: Bildschirmfoto/Studie/rudolf-augstein-stiftung.de

Fehlerhafte Prognosen nicht überall aufgearbeitet

Nur in durchschnittlich etwa 20 Prozent aller Beiträge sei darauf hingewiesen worden, dass eine wissenschaftliche Prognose stets mit einer gewissen Unsicherheit einhergehe. Die übrige Berichterstattung habe 16 Monate lang den Eindruck erweckt, dass ein von Wissenschaftlern vorhergesagtes Ereignis mit Sicherheit eintreten würde.

In der Rückschau habe lediglich die „Bild“ in vier von fünf Beiträgen erwähnt, dass sich frühere Prognosen nicht bewahrheitet hätten. Der „Focus“ habe das nur in 26 Prozent seiner Beiträge gemacht, in denen er auf frühere Vorhersagen Bezug nahm.

Weitere zentrale Grafiken der Studie finden Sie als PDF-Datei auch in einer Präsentation anlässlich der Konferenz „Follow the science – aber wohin?“ der Rudolf-Augstein-Stiftung vom 8. November 2021.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion