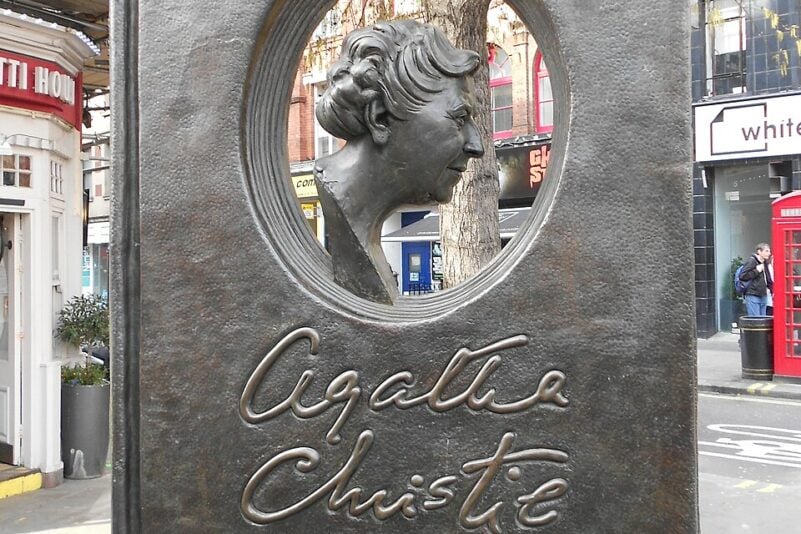

Agatha Christie – die „Queen of Mystery“

„Ich liebe das Leben. Manchmal war ich tief verzweifelt, elend und von Kummer geplagt. Doch durch all das weiß ich auch mit Gewissheit, wie großartig es ist, am Leben zu sein“, schreibt Agatha Christie um 1965 im Vorwort ihrer Autobiografie.

Eines der besten Dinge, „die dir im Leben passieren können“, erklärt sie an anderer Stelle, „ist es, eine glückliche Kindheit zu haben“, und gibt mit diesen Worten eine mögliche Antwort auf die Frage nach dem Fundament ihrer Lebensfreude und Tatkraft bis ins hohe Alter.

Glückliche Kindheit und Schatten

Am 15. September 1890 in der Küstenstadt Torquay an der sogenannten „englischen Riviera“ Devons geboren, verbringt Agatha eine schöne und sorgenfreie Kindheit. Sehr früh entwickelt das dritte und jüngste Kind des wohlhabenden Ehepaars Frederic und Clarissa Miller lebhaftes Interesse am Lesen, Schreiben und Rechnen und wird ausschließlich zu Hause unterrichtet.

Agatha Miller im Alter von etwa elf Jahren. Foto: unbekannter Fotograf/gemeinfrei

Auf das Leben der Elfjährigen fällt jedoch ein dunkler Schatten, als ihr Vater stirbt. So gut es geht, versucht seine Witwe ihren Kindern über den schweren Verlust hinwegzuhelfen. Obwohl wirtschaftliche Sorgen immer mehr zum Alltag der Millers gehören, ermöglicht Clarissa Miller der inzwischen siebzehnjährigen Agatha ein Klavierstudium in Paris. Unüberwindbares Lampenfieber bewegt die junge Frau jedoch, das Ziel einer Karriere als Pianistin aufzugeben.

Sie kehrt nach England zurück, wo ihre Mutter nun auf eine vorteilhafte Eheschließung hofft, nicht zuletzt, weil Agatha inzwischen zu einer viel bewunderten Schönheit geworden ist.

Agatha Miller als junge Frau. Foto: unbekannter Fotograf/The Christie Archive Trust/gemeinfrei

Agathas elf Jahre ältere Schwester Margaret, eine erfolgreiche junge Autorin von Theaterstücken und Kurzgeschichten, hatte einige Jahre zuvor – zur Freude ihrer Mutter – einen gut situierten Geschäftsmann geheiratet.

Auch der jüngeren Schwester werden nun wiederholt Heiratsanträge gemacht. Sie kann sich jedoch für keinen Bewerber entschließen. Bei einem Ball auf einem Landsitz in Devon im Herbst des Jahres 1912 begegnet sie jedoch dem 23-jährigen Leutnant Archibald Christie. Fast alle Tänze des Abends tanzt sie mit dem „großen, schönen, jungen Mann“ voll „wunderbar sorgenfreiem Selbstbewusstsein“, wie sie ihn später beschreibt.

Aufbrüche in Zeiten des Krieges

Ohne Wissen von Agathas Mutter heiraten die beiden am Weihnachtsabend 1914 – fünf Monate nach Eintritt Großbritanniens in den Ersten Weltkrieg.

[etd-related posts=“4820922″]

Agatha hilft inzwischen als Rotkreuzhelferin im Militärlazarett ihrer Heimatstadt. Archibald ist zum Piloten der Royal Air Force geworden und nur für wenige Tage von den Kampfhandlungen nach England zurückgekehrt. Bis Kriegsende sehen sich die beiden kaum.

Im August 1919 kommt schließlich die gemeinsame Tochter Rosalind zur Welt. Endlich scheint das Glück des jungen Ehepaars perfekt zu sein.

Und auch die Veröffentlichung von Agathas erstem Kriminalroman steht kurz bevor. 1916 hatte sie, inspiriert von den Erfolgen ihrer Schwester und prägenden Eindrücken im Lazarett, mit diesem begonnen. Nach einigen erfolglosen Versuchen, einen Verlag für ihr Manuskript zu finden, erscheint der Roman „The Mysterious Affair at Styles“ endlich im Jahr 1920. Zunächst in den USA, dann ein Jahr später im Vereinigten Königreich.

Die Autorin und ihr Meisterdetektiv

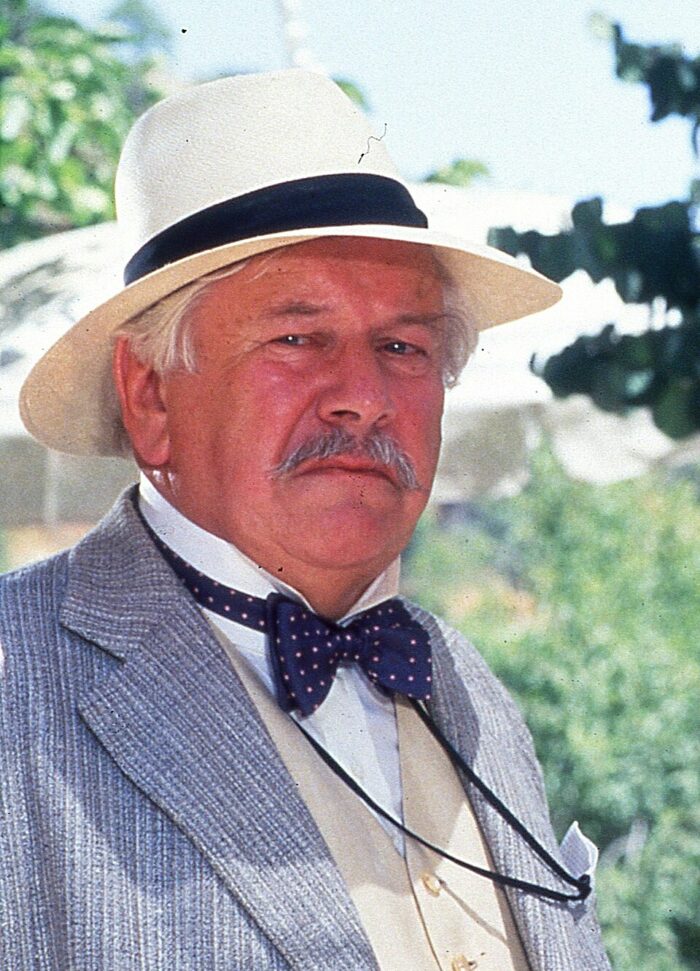

Mit der jungen Autorin betritt auch ein Detektiv die Bühne der Weltliteratur, der bald schon Berühmtheit erlangen wird: der Belgier Hercule Poirot. Agatha Christie zeichnet ihn als skurrilen, erst vor kurzem pensionierten Polizeibeamten, den es durch die Wirren des Weltkriegs auf die britische Insel verschlagen hat.

Zu seinem großen Unbehagen hält man den stolzen Belgier hier aufgrund seines Akzents immer wieder für einen Franzosen. Haar und Schnurrbart pomadisiert er mit Hingabe, und seine Kleidung ist stets so makellos, „als ob ein einziges Sandkorn ihm mehr Schmerzen zufügen könnte als eine Kanonenkugel“.

Der Schauspieler Peter Ustinov als Hercule Poirot in der Agatha-Christie-Verfilmung „Appointment with Death“, 1988. Foto: Yoni S.Hamenahem/CC BY-SA 3.0

Im Kontrast zum Perfektionismus des Egozentrikers steht die erheiternde Widersprüchlichkeit seines Vor- und Familiennamens, die – rein klanglich – mit „Herkules Lauch“ übersetzt werden kann. Kein Wunder also, dass der kleine, dickliche Belgier oft unfreiwillig komisch wirkt und Fremde ihn häufig unterschätzen.

Ein unverzeihlicher Fehler, insbesondere von Verbrechern, denn in Wirklichkeit ist der Privatdetektiv ein überaus genauer Beobachter und scharfsinniger Denker. Fähigkeiten, die er, so merkt er gern selbst an, seinen überaus aktiven „kleinen grauen Zellen“ zu verdanken habe.

Und tatsächlich: Mit tatkräftiger Unterstützung dieser winzigen Helfer gelingt es ihm, alle auch noch so verworrenen Kriminalfälle zu lösen.

Und auch für die mittlerweile 30-jährige Agatha Christie entwirrt sich nun endgültig die Frage, welche Begabung sie weiter pflegen und ausbauen möchte. „The Mysterious Affair at Styles“ wird ein Achtungserfolg, dem nun alljährlich ein weiterer Roman folgt.

Durchbruch und spektakuläres Verschwinden

1926 erscheint schließlich „The Murder of Roger Ackroyd“, Hercule Poirots dritter Fall. Er wird zu Agatha Christies Durchbruch.

Als Fortsetzungsgeschichte zieht der Kriminalroman zuerst die Leser englischer und amerikanischer Zeitungen in ihren Bann, bis er auch zum überwältigenden Bucherfolg wird.

1926 ist für Agatha Christie jedoch trotzdem ein annus horribilis. Ihre Mutter stirbt, das Haus ihrer Kindheit in Torquay muss geräumt und verkauft werden und ihr Mann Archibald gesteht ihr, dass er mit einer gemeinsamen Bekannten eine Liebesaffäre begonnen hat.

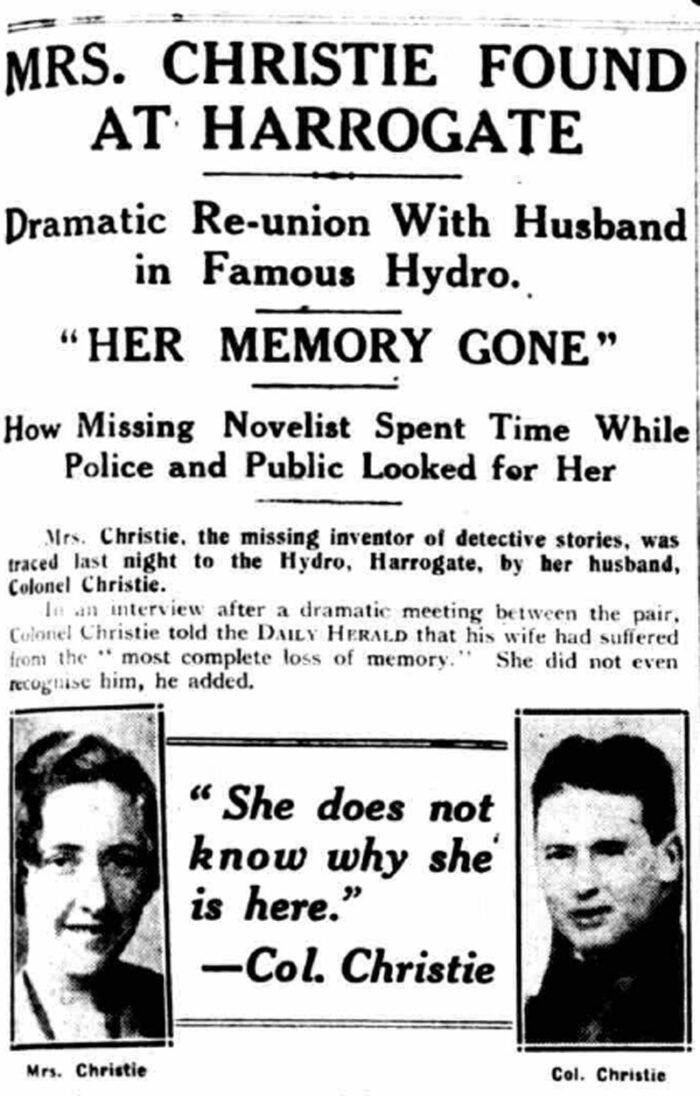

Nun scheint sich das Leben der Autorin selbst in einen Kriminalfall zu verwandeln. Nach einem heftigen Streit mit ihrem Mann verschwindet sie am 3. Dezember 1926 spurlos. Ihr Wagen wird in der Nähe eines Sees entdeckt, sie selbst jedoch ist wie vom Erdboden verschlungen.

Eine spektakuläre Suche beginnt, von der die englische und amerikanische Presse ihren Lesern täglich berichtet. Spürhunde werden eingesetzt, der Autor der Sherlock-Holmes-Romane, Sir Arthur Canon Doyle, versucht mithilfe eines Mediums den Verbleib Christies zu klären. Agatha Christies Mann dagegen gerät in Verdacht, am Verschwinden seiner Frau beteiligt zu sein.

Es ist schließlich ein Hotelmusiker, der die Autorin elf Tage später, am 14. Dezember 1926, aufgrund von Zeitungsfotos in einem mondänen Hotel in Yorkshire wiedererkennt. Unter dem Namen der Geliebten ihres Mannes hat sie sich hier eingemietet.

Artikel auf Seite 1 des Daily Herald (London) vom 15. Dezember 1926 über das Auffinden Agatha Christies im Hotel Swan Hydro Harrogate in Yorkshire. Abbildung: unbekannter Autor/gemeinfrei

Schnell wird, insbesondere von Archibald Christie, die Geschichte eines rätselhaften Gedächtnisverlustes seiner Frau erzählt. Ob sich dagegen nicht doch Wut und Rachegelüste mit dem Talent Agathas, spannungsgeladene Dramen zu ersinnen, verbanden, wird wohl ewig ein Rätsel bleiben.

Begegnungen im Orient und eine liebenswert schrullige Dame

1928 wird die Ehe der Christies jedenfalls geschieden und Agatha sucht Abstand von ihrem bisherigen Leben in England. Im Herbst reist sie mit dem Orientexpress nach Bagdad und von dort weiter nach Ur, wo sie dem Archäologen-Ehepaar Woolley begegnet.

Hocherfreut, die inzwischen berühmte Autorin zu aktuellen Ausgrabungen führen zu können, laden sie Agatha auch für das Frühjahr 1930 ein, wieder nach Mesopotamien zu kommen. Diesmal wird sie jedoch vom 26-jährigen Archäologen Max Mallowan zu historischen Orten begleitet – nicht ohne Folgen.

Die beiden verlieben sich und heiraten bereits im September desselben Jahres.

1930 wird die Welt der Agatha Christie jedoch auch um eine weitere – allerdings fiktive – Person reicher. Im Roman „The Murder at the Vicarage“ hat eine liebenswert schrullige alleinstehende ältere Dame ihren ersten Auftritt.

Die Schauspielerin Margaret Rutherford verkörperte Miss Marple in mehreren Agatha-Christie-Verfilmungen. Foto: 1960/gemeinfrei

„Miss Marple stahl sich so geschwind in mein Leben, dass ich ihre Ankunft kaum bemerkte“, schreibt Christie Jahre später über ihre zurückhaltende und doch wagemutige Heldin. Meist nicht ernst genommen und belächelt, löst sie mit feiner Beobachtungsgabe und Menschenkenntnis doch die verzwicktesten Rätsel.

Unermüdliche Arbeit und letzte Abenteuer

In insgesamt zwölf Romanen und 20 Kurzgeschichten wird die gewitzte Hobbydetektivin ermitteln. Im kriminologischen Universum Agatha Christies, zahlenmäßig nur übertroffen von ihrem ebenso berühmten männlichen Pendant, Poirot.

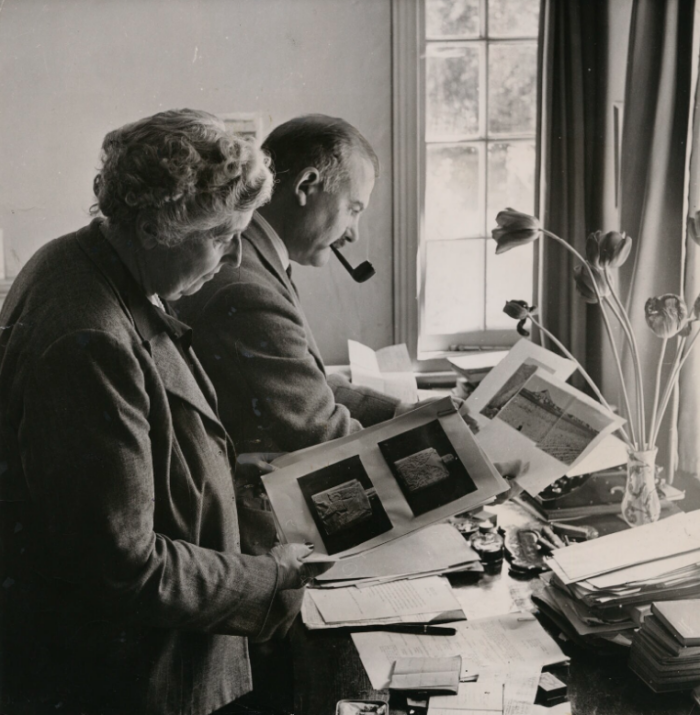

Für die Abenteuer ihrer Helden notiert die Autorin geradezu unermüdlich Beobachtungen aus dem täglichen Leben, hält Ideen für Motive, Schauplätze und Handlungsabläufe fest, erdenkt Figuren und Requisiten ihrer Geschichten bis ins hohe Alter.

Agatha Christie mit ihrem zweiten Mann, Max Mallowan in ihrem Haus in Winterbrook, 1950. Foto: unbekannter Fotograf/gemeinfrei

In einem Brief, der erst 1992 durch eine Versteigerung öffentlich wird, verortet sie ihre literarische Arbeit in „direkter Nachfolge des altbekannten moralischen Lehrstücks, das den Kampf gegen das Böse und die Verteidigung der Unschuldigen vor Augen führt“.

1975 erscheint „Curtain“, Hercule Poirots letzter Fall. Im 1976 veröffentlichten „Sleeping Murder“ löst Miss Marple ihr allerletztes Rätsel.

Beide Meisterdetektive gehen am Ende dieser letzten Abenteuer ihrer Autorin voraus.

1976 stirbt sie im Alter von 85 Jahren, nur wenige Jahre zuvor von Queen Elizabeth II. geadelt, als Dame Agatha Christie.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion