Die glanzvollen Geschichten hinter den gestohlenen Juwelen

Am 19. Oktober 2025 ereignete sich während der Öffnungszeiten ein dreister Raubüberfall im Pariser Louvre. In weniger als acht Minuten, ab etwa 9:30 Uhr morgens, brachen Diebe in die vergoldete Apollogalerie des Museums ein.

In dieser werden wertvolle königliche Gegenstände ausgestellt. Zwei der Eindringlinge gelangten durch ein Fenster hinein, das sie mit einer Hubarbeitsbühne auf einem Lkw erreichten, welcher an der Seite des Louvre, die zur Seine zeigt, positioniert war. Zwei weitere Komplizen blieben auf der Straße.

Innerhalb des Louvre brachen die Kriminellen zwei Glasvitrinen mit französischen Kronjuwelen auf und stahlen neun Schmuckstücke von unschätzbarem historischen Wert. Nach weniger als vier Minuten im Museum flohen sie über die Hebebühne des Lastwagens. Die gesamte Tätergruppe raste auf Motorrädern davon und fuhr in Richtung einer nahe gelegenen Autobahn.

Ein Gegenstand, die Krone von Kaiserin Eugénie, fiel auf die Straße und wurde wiedergefunden. Leider wurde sie beim Herausnehmen aus der Vitrine durch eine schmale Öffnung zerquetscht und ist beschädigt, aber Experten glauben, dass sie restauriert werden kann.

Die Krone von Kaiserin Eugénie, ausgestellt in der Apollon-Galerie des Louvre nach ihrer zehnmonatigen Renovierung im Januar 2020. Foto: Stephane de Sakutin/Getty Images

Acht Juwelen bleiben weiterhin verschwunden, deren Gesamtwert auf etwa 102,1 Millionen US-Dollar geschätzt wird. Mit jeder Sekunde, die verstreicht, wird es immer unwahrscheinlicher, dass die Juwelen wiedergefunden werden. Experten gehen davon aus, dass die Edelsteine aus ihren Fassungen entfernt, das Metall eingeschmolzen und viele Steine neu geschliffen werden, sodass sämtliche Wertgegenstände auf den internationalen Juwelenmarkt gelangen und niemals wieder identifiziert werden können.

Zu den gestohlenen Juwelen zählen eine Smaragdkette und passende Ohrringe, die einst Kaiserin Marie-Louise gehörten, eine Saphir-Tiara, eine Halskette und ein einzelner Ohrring aus der Parüre von Königin Marie-Amélie und Königin Hortense sowie Kaiserin Eugénies Schleifenbrosche, Tiara und Reliquienbrosche.

Das Hochzeitsset der Kaiserin

Marie-Louise (1791–1847), Tochter des Heiligen Römischen Kaisers und Großnichte von Königin Marie Antoinette, wurde 1810 die zweite Frau von Kaiser Napoleon. Um ihrem neuen Status gerecht zu werden, war sie als Kaiserin auf beeindruckende Juwelen angewiesen. Viele aufwendige Schmucksets, sogenannte Parüren, wurden vor und nach der Hochzeit von Napoleon beim französischen Juwelier François-Régnault Nitot in Auftrag gegeben. (Sein Unternehmen wurde später unter dem Namen Chaumet bekannt und ist bis heute eine der führenden Pariser Schmuckmanufakturen.) Einige waren für ihre persönliche Sammlung bestimmt, andere sollten als Kronjuwelen dienen.

Ein Porträt von Marie Louise von Österreich, Kaiserin von Frankreich, 1812, von Robert Lefèvre. Öl auf Leinwand. Museo Glauco Lombardi, Parma, Italien. Foto: Gemeinfrei

Eine solche persönliche Parüre mit kostbaren Smaragden schenkte Napoleon seiner Braut zu ihrer Hochzeit. Sie bestand aus einem Diadem, einer Halskette, einem Paar Ohrringen und einem Kamm.

1814 wurde Napoleon nach Elba ins Exil geschickt, und Marie-Louise verließ Paris mit diesen privaten Juwelen in Richtung Wien. Sie vermachte sie später verschiedenen Verwandten. Die Smaragd-Parüre ging an ihren Cousin Leopold II., den Großherzog der Toskana. Seine Nachkommen behielten die Juwelen bis 1953, als sie diese schließlich an Van Cleef & Arpels weiterverkauften.

Die Halskette und Ohrringe aus dem Hochzeitsset von Kaiserin Marie-Louise, ausgestellt in der Apollon-Galerie des Louvre. Foto: Stephane de Sakutin/Getty Images

Der Juwelier entfernte die Smaragde des Diadems und fasste sie neu, um sie an verschiedene Käufer zu veräußern – wodurch ihre gemeinsame Geschichte verloren ging. Die fehlenden Steine des Diadems wurden durch Türkise ersetzt, und das Schmuckstück gelangte in den Besitz der US-amerikanischen Sammlerin Marjorie Merriweather Post. Sie vermachte es der Forschungs- und Bildungseinrichtung Smithsonian. Heute ist es im National Museum of Natural History in Washington ausgestellt.

Marie Louises Diadem mit eingefassten Türkisen, ausgestellt im Naturkundemuseum in Washington. Foto: Alvesgaspar – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0

Die Halskette mit 32 Smaragden und 1.138 Diamanten sowie die Ohrringe wurden von Van Cleef & Arpels in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten. Sie gelangten in die Sammlung der Baronin Elie de Rothschild, bevor der Louvre sie 2004 erwarb.

Die gestohlenen Saphire

Das gestohlene Saphir-Ensemble, das im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgearbeitet wurde, zierte einst die Hälse mehrerer königlicher Damen. Die erste eindeutig bekannte Besitzerin war Königin Hortense von Holland (1783–1837), die Stieftochter Napoleons. Einer unbelegten Legende zufolge stammten die prächtigen Ceylon-Saphire aus der Sammlung ihrer Mutter, Kaiserin Joséphine – und reichen vielleicht sogar bis zu Marie-Antoinette zurück.

Die Parüre von Königin Marie-Amélie und Königin Hortense aus dem frühen 19. Jahrhundert. Foto: Sailko, Eigenes Werk, CC BY 3.0

Die Parüre wurde von Hortense für ihre Schwester, die spätere Königin Marie-Amélie (1782–1866) von Frankreich, von ihrem späteren Ehemann, König Louis-Philippe I., gekauft. Diese schenkte ihren Enkelkindern ihre Juwelen, als diese heirateten.

Bis 1985 blieb das Set im Besitz der Familie Orléans; dann erwarb der Louvre die Tiara, die Halskette, die Ohrringe, eine große Brosche und zwei kleine Broschen von Henri d’Orléans, Graf von Paris, für 5 Millionen Francs. Der Kaufpreis lag unter dem Wert, den die Stücke auf dem freien Markt erzielt hätten, da der Graf wollte, dass sie in Frankreich bleiben. Die Stücke befanden sich 40 Jahre lang im Louvre, bis sie gestohlen wurden.

Die Tiara besteht aus fünf beweglichen Hauptelementen, die jeweils mit einem großen Saphir verziert sind. Insgesamt sind 24 Saphire und 1.083 Diamanten in diesem Schmuckstück verarbeitet.

Die Kopfbedeckung kann in Broschen zerlegt werden. Dies ist auf einem Porträt von Marie-Amélie zu sehen – die Teile der Tiara schmücken den Rock ihres Kleides.

Die Halskette, besetzt mit acht Saphiren und ergänzt durch Diamanten, ist ein Beispiel höchster Handwerkskunst. Alle ihre Glieder sind beweglich gearbeitet, das heißt, sie bestehen aus flexiblen Elementen, die Bewegung ermöglichen; ein Merkmal, das dem Schmuckstück besondere Dynamik verleiht. Die Ohrringe tragen tropfenförmige Saphiranhänger (Briolettes). Beim Raub wurde jedoch nur ein Ohrring entwendet.

Eugénies exquisite Tiara

Die elegante, in Spanien geborene Kaiserin Eugénie (1826–1920) war Mitte des 19. Jahrhunderts eine Trendsetterin in Sachen Mode. Als Ehefrau von Kaiser Napoleon III. – dem Sohn von Königin Hortense und Neffen Napoleons I. – war Eugénie bekannt für ihre Vorliebe für prunkvolle Kleider und kostbaren Schmuck.

Kurz nach ihrer Hochzeit wurde ein offizielles Porträt von ihr vom Gesellschaftsmaler Franz Xaver Winterhalter angefertigt. Das Original ging vermutlich 1871 bei einem Brand verloren, aber mehrere Kopien von Winterhalters Gemälde sind erhalten geblieben.

Das Porträt zeigt die Kaiserin mit einer prächtigen Perlen- und Diamanttiara aus dem Jahr 1853, die von Napoleon III. beim Hofjuwelier Alexandre-Gabriel Lemonnier als Hochzeitsgeschenk in Auftrag gegeben wurde. Dafür verwendete Lemonnier Perlen aus einer Parüre, die ursprünglich für Marie-Louise angefertigt worden war. Die Tiara besteht aus 212 Naturperlen und 1.998 Diamanten.

1870 ging Eugénie ins Exil nach England, Napoleon III. folgte ihr im Jahr darauf. Wie Marie-Louise nahm sie ihre persönlichen Juwelen mit, als sie Frankreich verließ. Die Tiara, die zu den Kronjuwelen gehörte, ließ sie jedoch zurück.

Im Jahr 1887 fand im Louvre eine spektakuläre Versteigerung der Kronjuwelen des Landes statt. Die Dritte Französische Republik, die das Zweite Französische Kaiserreich abgelöst hatte, war dagegen, diese bedeutenden Symbole der Monarchie in ihrem Besitz zu behalten, da sie eine Wiedereinführung der Monarchie hätten begünstigen können. Fast alle Juwelen der Sammlung wurden verkauft, darunter auch die Tiara von Kaiserin Eugénie. Im Jahr 1890 erwarb die deutsche Adelsfamilie Thurn und Taxis die Tiara. Sie wurde über mehrere Generationen weitervererbt, bevor sie im Jahr 1992 bei Sotheby’s für 3.719.430 CHF (ca. 3.976.000 Euro) verkauft wurde. Sie wurde für die Ausstellung im Louvre erworben.

Ein Porträt von Kaiserin Eugénie in Hofkleidung, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, nach Franz Xaver Winterhalter. Öl auf Leinwand, Château de Compiègne, Frankreich. Foto: Gemeinfrei

Die wiedergefundene Krone von Eugénie ist auch auf dem Porträt von Winterhalter zu sehen, auf dem sie auf einem Pouf liegt. Die Ölmalerei der Krone aus Gold, Smaragden und Diamanten unterscheidet sich jedoch vom tatsächlichen Objekt, da die Krone zum Zeitpunkt der Entstehung des Gemäldes noch nicht von Lemonnier fertiggestellt war. Winterhalter musste sich daher auf die Entwürfe des Juweliers stützen. Die acht adlerförmigen Bögen der vollendeten Krone sind mit Diamantpalmetten durchsetzt, die beide kaiserliche Symbole sind. Die Bögen werden von einem Diamantglobus gekrönt, auf dem ein Kreuz thront.

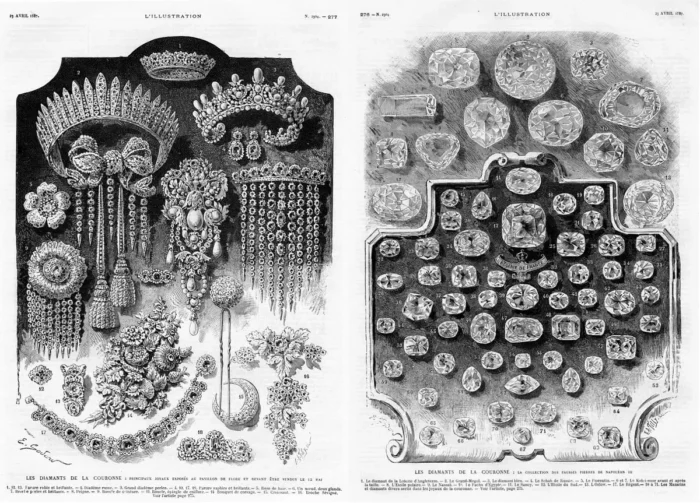

Seiten aus dem Katalog der Kronjuwelen-Auktion von 1887. Foto: Gemeinfrei

Die Krone wurde für die Weltausstellung von 1855 angefertigt und dort ausgestellt. Im Jahr 1875 gab die Dritte Republik die Krone an die Kaiserin zurück. Diese vermachte sie Prinzessin Marie-Clothilde Napoléon, der Tochter des designierten Erben ihres verstorbenen Sohnes. Seit 1988 ist die Krone Teil der Sammlung des Louvre.

Die Mieder-Schleifenbrosche

Eugénies Mieder-Schleifenbrosche, die von François Kramer gefertigt wurde, besteht aus 2.438 Diamanten. Mit einer Höhe von fast 23 Zentimetern beeindruckt sie durch ihre außergewöhnliche Größe. Sie wurde 1855 geschaffen und 1864 überarbeitet. Ihr virtuoses Design zeigt eine skulpturale Schleife mit asymmetrischen Bändern, die in Quasten mit beweglichen Fransen enden. Fünf Diamantkaskaden gehen von der Schleife aus. Sie sind en pampille gefasst, das heißt, sie enden in einer spitz zulaufenden Eiszapfenform.

Große Mieder-Schleife von Kaiserin Eugénie, 1855, von François Kramer. Silber, Diamant, Gold. Foto: Gemeinfrei

Die eindrucksvolle Brosche wurde 1887 in einer berühmten Auktion als Auktionslos Nummer 5 im Katalog verkauft. Ein Juwelier erwarb sie im Auftrag von Caroline Astor, der „Königin“ der New Yorker High Society des Gilded Age, für damals 42.200 Francs (ca. 6.430 Euro). Im Jahr 1902 wiederum erwarb der Herzog von Westminster sie für die Hochzeit seiner Tochter mit dem siebten Earl Beauchamp.

Die Frau des achten Earls verkaufte sie im Jahr 1980 an einen Edelsteinhändler aus New York. Als die Sammlung des Händlers im Jahr 2008 bei Christie’s versteigert werden sollte, war der Louvre entschlossen, die Brosche nach Frankreich zurückzuholen. Zwar wurde die Auktion schließlich abgesagt, es wurde jedoch ein Privatverkauf des Stücks an das Museum für 10,7 Millionen US-Dollar ausgehandelt.

Die königliche Reliquienbrosche

Eugénies Reliquienbrosche war eines der wenigen Kronjuwelen, die von der Dritten Republik nicht versteigert wurden. Stattdessen wurde sie in die Sammlung des Louvre aufgenommen. Ihr Name ist jedoch irreführend, da das Schmuckstück keinen Platz für eine Reliquie bietet. Wissenschaftler vermuten jedoch, dass das Etui der Brosche ursprünglich für diesen Zweck vorgesehen war. Die Brosche wurde 1855 von Alfred Bapst angefertigt, dessen Familie seit Generationen als Juweliere für den Königshof tätig war.

Unter der Rosette an der Spitze der Brosche befinden sich zwei große Diamanten in Herzform. Diese bedeutenden Steine lassen sich bis zu Kardinal Jules Mazarin zurückverfolgen. Mazarin, der oberste Minister Frankreichs, stellte Mitte des 17. Jahrhunderts eine legendäre Sammlung von 18 seltenen Diamanten zusammen. Nach seinem Tod vermachte er sie König Ludwig XIV. und den französischen Kronjuwelen. Die Diamanten mit den Nummern 17 und 18 verwendete der König als Mantelknöpfe und sie wurden Jahrhunderte später für Eugénie umfunktioniert.

Im 20. Jahrhundert begann der Louvre, der den Verlust der französischen Geschichte durch den Verkauf von 1887 bedauerte, mit dem Rückkauf der königlichen Juwelen. Ironischerweise wurden acht der gestohlenen Schmuckstücke ausgerechnet an einem Ort entwendet, der genau dazu bestimmt war, sie zu sichern und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Die Trauer über diesen Diebstahl gilt nicht nur dem Verlust der Diamanten, Saphire, Smaragde und Perlen, sondern auch den Geschichten, für die diese Juwelen stehen. Sie sind – oder waren zumindest bis jetzt – lebendige Zeugnisse von Handwerkskunst, Schönheit, Macht, Politik und Romantik, während alle Beteiligten bereits verstorben sind. Als Symbole des französischen Erbes sind sie nicht nur ein Verlust für den Louvre und das französische Volk, sondern für alle Menschen weltweit, die Geschichte lieben und schätzen.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel The Louvre’s French Heritage Heist: The Sparkly Stories Behind the Stolen Jewels. (deutsche Bearbeitung von ee)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion