60 Jahre Welterfolg: „The Sound of Music“

Bei diesem Film scheiden sich die Geister: Was für die einen höchster Genuss ist, empfinden die anderen als unerträglichen Kitsch. „The Sound of Music“ löst bei vielen Menschen weltweit Entzückungsrufe aus, verbinden sie doch damit ans Herz gewachsene Kindheitserinnerungen. Nicht selten wird der Film mindestens einmal im Jahr mit der ganzen Familie als Revival wieder angesehen.

Nicht so im deutschsprachigen Raum. Dort ist er vielen bis auf den heutigen Tag unbekannt. Obwohl – oder vielleicht gerade, da er im reizvollen und geschichtsträchtigen Salzburg vor einer märchenhaften Bergkulisse spielt.

Beeindruckende Zahlen

Im Jahr 1965, als der Film in den USA erscheint, sind die Kritiken zum Film gemischt. Doch die Hollywoodgeschichte nach Vorlage der realen Familie von Trapp wird ein großer kommerzieller Erfolg.

Nach vier Wochen ist „The Sound of Music“ Kinohit Nummer eins und wird zum umsatzstärksten Film des Jahres, bis November 1966 sogar der umsatzstärkste Film überhaupt – noch vor „Vom Winde verweht“. Diesen Rekord hält der lebensbejahende Streifen mit Julie Andrews und Christopher Plummer in den Hauptrollen fünf Jahre lang. Mit fünf Oscars und zwei Golden Globes wird er obendrein ausgezeichnet.

Anders in Österreich. Dort floppt der Film völlig und wird nach drei Tagen im Kino wieder abgesetzt. Zu wenig fühlen sich die Österreicher gesehen, zu verdreht und unauthentisch wird ihre Kultur dargestellt.

Im Film grenzt der Untersberg, Hausberg der Salzburger, an die Schweiz, und bis heute kommen Touristen und möchten das aus dem Film bekannte Lied „Edelweiss“ hören, in der Annahme, es sei die österreichische Nationalhymne.

Und die Geschichte spielt in einer Zeit, an die man sich in Deutschland und Österreich nicht so gern erinnert: 1938.

Das alles tut dem Welterfolg keinen Abbruch. In 29 Ländern bricht er alle bisherigen Kinokassenrekorde. Er läuft zunächst viereinhalb Jahre lang in den Kinos und wird zweimal erfolgreich wiederaufgelegt. Weltweit werden 283 Millionen Eintrittskarten verkauft und insgesamt 286 Millionen US-Dollar eingespielt.

Ungebrochene Faszination

Bis heute kommen jährlich Hunderttausende Besucher in die Mozartstadt an der Salzach, nicht etwa wegen des begnadeten Komponisten, sondern um auf den Spuren der Drehorte für „The Sound of Music“ zu wandeln, respektive diese mit dem Bus als Touristenattraktion abzufahren.

Viele Plätze, die Regisseur Robert Wise für seine Dreharbeiten aussuchte, liegen jedoch in der verwinkelten Altstadt Salzburgs, die sich zwischen Fluss und steil aufragender Burg lagert – mit dem Bus nicht zu erreichen.

Das erkannte Rupert Riedl und gründete „Fräulein Marias Bicycle Tours“. Seit 26 Jahren führt er mit seinem Tourteam, durch die Bank englische Muttersprachler, überwiegend amerikanische Fans zu den legendenumwobenen Orten dieses Musikfilms.

Bis zu seinem 28. Lebensjahr war ihm der Kinowelterfolg – wie für einen Deutschsprachigen üblich – unbekannt. Durch seine schottische Frau kam er in die magische Welt der „Fräulein Maria“, die im Film durch Julie Andrews ihren unvergleichlichen Charme erhält und bis auf den heutigen Tag Menschen verbindet.

Auch sie war 28 Jahre alt, als Robert Wise sie in der Rolle als Mary Poppins entdeckte, im schon abgedrehten, aber noch nicht veröffentlichten Film. Viel der herzerfrischenden Liebenswürdigkeit, aber auch die verspielte Komik einer Mary Poppins sind bei Fräulein Maria wiederzufinden, der Novizin des Nonnbergstifts, die zum verwitweten Herrn von Trapp mit seinen sieben Kindern geschickt wird und ihn später ehelichen wird.

Mit diesem Motiv von Fräulein Maria (Julie Andrews) erschien auch das Filmplakat in China. Dort zählt „The Sound of Music“ zu den bekanntesten und beliebtesten europäischen Filmen. Foto: Hulton Archive/Getty Images

Auf ins Vergnügen

Einen satten Sound geben die großen Fahrradklingeln ab, als Sandino, der australische Guide, vor dem Mirabellgarten startet. Zuvor wurden noch Regencapes verteilt, der Himmel ist grau und wolkenverhangen. Gleich könnte der für Salzburg so typische „Schnürdelregen“ beginnen, der manchmal tagelang nicht aufhört.

Sandino versprüht ungebrochenen Optimismus. Dieses Wetter sei absolut „Sound of Music“ authentisch, habe es doch bei den Dreharbeiten im Frühjahr 1964 ebenso ständig geregnet. Doch die Illusionsfabrik Hollywood wusste sich zu helfen. So wurden europaweit Scheinwerfer angemietet, die im Film dann dennoch den Eindruck einer fröhlichen, sonnigen Stimmung erzeugten.

Von den zwölf Teilnehmern der Fahrradtour kommen zehn aus den USA. „Begeisterungsfähig, immer fröhlich, egal was passiert, verlässlich“, hatte zuvor Sandinos Chef seine amerikanischen Kunden beschrieben. Sie seien ein Segen. Man könne gut mit ihnen zusammenarbeiten, sie würden sich schnell anfreunden untereinander und seien offen für alles.

Das ist wohl ein Aspekt des Geheimnisses um den Erfolg dieses Films: die Verschränkung von Fiktion und Wirklichkeit, die Sehnsucht, Teil dieses Epos zu sein. Mit einem Schuss Ironie, aber auch viel Herz, nennt Sandino seinen Chef Captain, in Anspielung auf die männliche Hauptrolle des Captain Georg von Trapp. Dieser ist es auch, der dem Film die politische Note verleiht.

„Meine Lieder – meine Träume“

Die Liebe zu Österreich und dessen Monarchie ist es, die den K.-u.-K.-Marineoffizier Georg von Trapp zur Zielscheibe der Nationalsozialisten werden lässt. Da er sich offen gegen den „Anschluss“ Österreichs an Nazi-Deutschland ausspricht, bleibt ihm mit seiner Familie nur die Flucht: im realen Leben mit dem letzten Zug Richtung Italien, im Film – dramaturgisch zugespitzt – mit der Gestapo im Nacken und per pedes über die Berge, folkloristisch in Szene gesetzt.

Vorläufer des Films „The Sound of Music“ ist ein gleichnamiges Broadway-Musical, welches wiederum aufgrund zweier deutscher Filme entstand, die mit Ruth Leuwerick in der Hauptrolle die Geschichte der Trapp-Familie erzählen.

Diese hatte Maria Augusta von Trapp 1949 als Biografie in Buchform herausgegeben. Hollywood klingelt schnell an. Doch Maria von Trapp lehnt zunächst ab. Erst der Sohn von Max Reinhardt schafft es, sie zu überzeugen, ihre Zustimmung zur deutschen Verfilmung zu geben, die später dann zur Produktion von „The Sound of Music“ führen sollte. Zum Glück.

Die Fahrradtour bleibt hinter dem Festspielhaus an der Felsenreitschule stehen. Hier sang der Georg von Trapp im Film sein berührendes „Edelweiss“-Lied als klares Statement gegen das Hitler-Regime. Zumindest im Film stimmt das Publikum im Saal mit ein.

Der deutsche Titel „Meine Lieder – meine Träume“ könnte darauf Bezug nehmen, wären nicht in der ersten deutschen Fassung alle NS-Bezüge herausgeschnitten worden.

„How do you solve a problem like Maria?“

Inzwischen hat es angefangen zu regnen, zwar nicht stark, doch penetrant. Zwei der Teilnehmer verabschieden sich, bei den anderen obsiegt die Liebe zum Film und die Neugier auf die weiteren Orte. Und natürlich Sandinos unerschütterlich positive Stimmung, auch wenn ihm das Wasser in kleinen Rinnsalen über die Schläfen läuft.

Was also macht den Film nach Jahrzehnten immer noch so anziehend?

Es geht weiter quer durch die Stadt hinauf zum Nonnbergkloster mit seinem charakteristischen roten Zwiebelturm. Hier besingen in einem der zahlreichen Lieder des Films, mit Texten von Oscar Hammerstein, die Hollywood-Klosterschwestern ihre Novizin Maria: „How do you solve a problem like Maria? How do you catch a cloud and pin it down? How do you find the word that means Maria?“ („Wie kann man so wie Maria ein Problem lösen? Wie fängt man eine Wolke und hält sie fest? Wie findet man das Wort, das Maria beschreibt?“)

„Ein Irrlicht“, „ein Clown“, „ein Engel“, „eine Flatterhafte“, gehen die Meinungen der Schwestern auseinander. Diese Vielschichtigkeit ist genau das, was Fräulein Maria so sympathisch macht. Sie ist nicht perfekt. Sie kommt ewig zu spät und ihre übersprudelnde Lebensenergie muss sich in Singen und Tanzen ausdrücken.

Auch hat sie mit ihren Ängsten zu kämpfen, wie sie im Lied „I Have Confidence“ („Ich habe Vertrauen“) wunderbar leichtfüßig besingt. „Mich meinen Fehlern ohne Trotz zu stellen“, wirkt dabei derart überzeugend. Da ist kein Kampfgeist, keine Verbissenheit, sondern die Kraft und Reinheit einer Seele, die sich dem Guten verschrieben hat, ohne plakativ ein Gutmensch sein zu wollen.

Cremefarbene Ponys und krosser Apfelstrudel

Nun, da die Tour den steilen Mönchsberg hinter sich gelassen hat und durch die sattgrünen Wiesen gleich hinter der Altstadt radelt, darf auch endlich über eine Box im Fahrradkorb die Musik zum Film erschallen. Die Melodien von Richard Rodgers garantieren gute Laune, zumal wenn die Texte bekannt sind. Einige der Tourteilnehmer stimmen freudig ein.

Etwa bei „One of my favorite things“ („Was ich am liebsten habe“). Da singt Julie Andrews alias Fräulein Maria über all das, was sie mag, um den Kindern die Angst vor dem Gewitter zu nehmen: „Cream colored ponies and crisp apple strudels, Doorbells and sleighbells, And schnitzel with noodles“ („Cremefarbene Ponys und krosser Apfelstrudel, Türklingeln und Schlittenglöckchen, Und Schnitzel mit Nudeln“).

Weiter geht es zu Schloss Leopoldskron mit angrenzendem See, auf dem die legendäre Bootsszene gedreht wurde. Abgesehen davon, dass die niedrigen Temperaturen nicht nur für den Moment des Kenterns für alle wirklich eine Herausforderung darstellten, konnte das jüngste Filmkind gerade noch vor dem Ertrinken gerettet werden.

Was im Film so spielerisch und leicht daherkommt, forderte das ganze Team bis an seine Grenzen. Es entsprang harter Arbeit und wochenlanger, für manche Szenen monatelanger Proben. Allein für die Marionettenszene brauchten sie drei Wochen Probenzeit, damit es überzeugend so aussah, als ob die Kinder und Fräulein Maria, die Marionetten spielen würden.

Foto der realen Familie von Trapp mit dem Hauskaplan Franz Wasner, der die musikalische Leitung inne hatte und authentische Volksmusik, aber auch Klassik pflegte. Er emigrierte mit der Familie in die USA. Zuvor hatte die Trapp-Familie bereits den ersten Preis bei einem Chorwettbewerb während der Salzburger Festspiele im Jahr 1935 gewonnen. Foto: Salzburg Museum

„Nothing comes from nothing“ – nichts kommt von ungefähr

Auch war nicht zu verhindern, dass während des sechsmonatigen Drehs, der auch in großen Teilen in Studios in den USA gedreht wurde, die Kinder wuchsen. So musste Charmian Carr in Szenen mit Nicholas Hammond, der ihren jüngeren Bruder Friedrich spielte, auf Kisten stehen, um größer und damit älter zu wirken. Denn Nicholas war rund 15 Zentimeter in die Höhe geschossen und überragte sie damit.

Auch für die Darstellung der Villa Trapp wurde kräftig in die Trickkiste gegriffen und Aufnahmen des Schlosses Leopoldskron wurden mit dem Schloss Frohnburg gemischt. Als die Tour auf dieses zufährt, stellt sich dank der Musik wirklich für einen Augenblick der magische Moment ein, in den Film eingestiegen zu sein. Die bezaubernden alten Bäume der Hellbrunner Allee tragen das ihre dazu bei.

Während wir unter deren Kronen dahinrollen, erzählt der junge Amerikaner Dawson Chaffin aus Dallas, Texas, welche Botschaft ihn denn so fasziniere an diesem Film.

Er sei mit dem Film groß geworden, seine älteren Schwestern hätten die Plots – zusammen mit ihm – immer wieder nachgespielt. Mit Leidenschaft, dort im fernen Texas, weit weg vom Entstehungsort. Es sei wohl die Aussage, dass es möglich sei, immer fröhlich zu sein, sagt er, egal welche äußeren Umstände es gäbe. Die Musik helfe dabei wesentlich.

Chaffin erzählt weiter, dass er in den USA mit Kindern aus schwierigen Umständen gearbeitet habe. Die Überzeugung, dass jeder, egal wie schwer er es gehabt habe, fröhlich sein dürfe und Glück verspüren solle, sei ihm Grundlage gewesen.

So wie Maria singt: „Vielleicht hatte ich eine schlimme Kindheit. Vielleicht hatte ich eine unglückliche Jugend. Aber irgendwann in meiner schlimmen, unglücklichen Vergangenheit muss es einen Moment der Wahrheit gegeben haben. […] nichts kommt von ungefähr.“

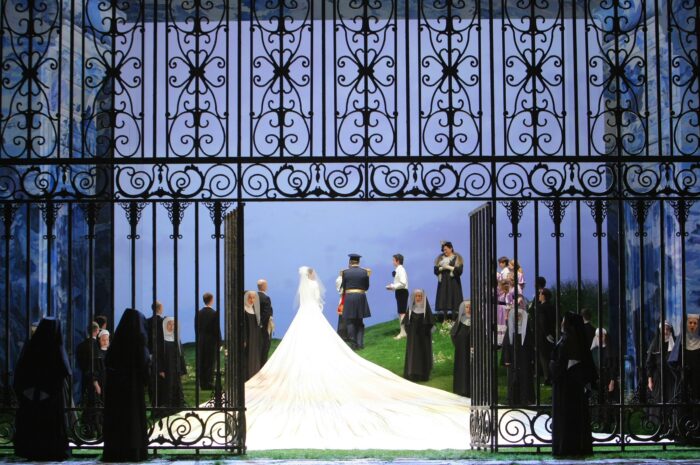

Proben zu einer Aufführung des Musicals „The Sound of Music“ unter Regie von Emilio Sagi im Chatelet Theatre in Paris, am 06.12.2009. Foto: Pierre Verdy/AFP via Getty Images

Info:

2001 wurde „The Sound of Music“ zum ersten Mal im österreichischen Fernsehen ausgestrahlt. 2008 feierte das Marionettentheater Salzburg Premiere mit der Musicalfassung und 2011 legte das Landestheater Salzburg erstmals eine Bühnenfassung von „The Sound of Music“ auf.

Veranstaltungen im Jubiläumsjahr:

Sound of Music Gala, am 23.10.2025, in der Felsenreitschule Salzburg, mit dem Salzburger Landestheater, dem Mozarteumorchester sowie Stargästen aus dem Film und der Familie Trapp

Gastausstellung des Salzburg Museums im Schloss Lepoldskron, Salzburg, in Vorbereitung auf die Dauerausstellung ab 2026 im Schloss Hellbrunn in einem eigenen Komplex

Alle Veranstaltungen in Salzburg im Jubiläumsjahr im Überblick finden Sie unter: https://www.salzburg.info/de/salzburg/the-sound-of-music.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion