„Wenn alle gleichzeitig nicken, ist es Zeit, den Kopf zu schütteln“

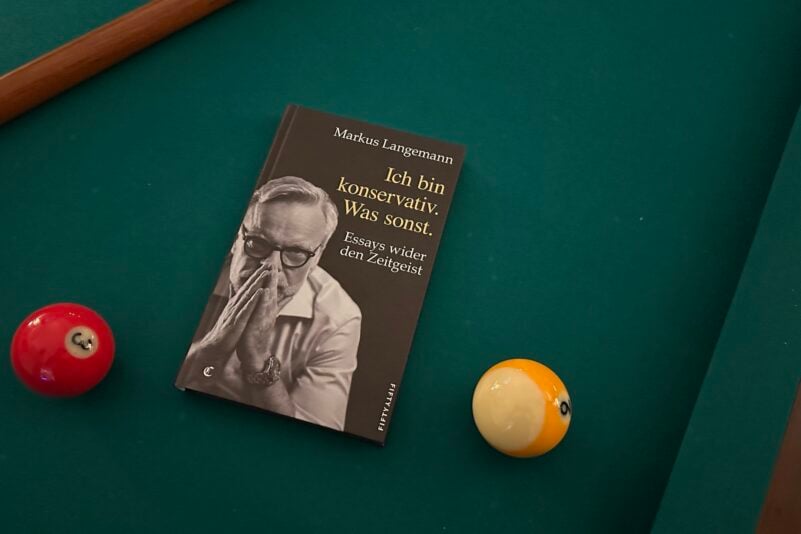

Schon im Prolog seines neuen Buches „Ich bin konservativ. Was sonst. – Essays wider den Zeitgeist“ stellt der Münchner Medienunternehmer Markus Langemann (62) klar, dass er seine Textsammlung als „Insel der Klarheit“ und „Balken im Auge des Mainstreamjüngers“ verstanden wissen will. Seine Empfehlung:

„Denken Sie selbst. Bleiben Sie bei sich. Denn in einer Welt, die sich im Strom verliert, ist das Beharren am Eigenen schon eine Form der Freiheit.“

„Haltung“ könne seiner Meinung nach erst entstehen, „wenn man riskiert, nicht zu gefallen“. Der Gefahr, dadurch als Verfechter „reaktionären“ Gedankenguts geschmäht zu werden, begegnet Langemann mit einem Kapitel über die Würdigung des wahren Gentleman:

„Vielleicht ist Reaktion genau das, was wir brauchen: eine Reaktion auf die Entwürdigung des Gegenübers im Namen einer falsch verstandenen Freiheit.“

Von derartigen Aphorismen wimmelt Langemanns 160-seitiger Sammelband, der neben Prolog und Epilog 33 meinungsstarke Kurztexte zu Themen wie der Krise der zeitgenössischen Kultur, der emanzipatorischen Leistung von Jazzmusik oder der „Soziologie des Peinlichen“ enthält. Die Essays „Courage – eine verschwindende Ressource“ und „Diskretion, bitte!“ sind kürzlich auch bei Epoch Times erschienen.

Epoch Times bat den Herausgeber des „Clubs der klaren Worte“ anlässlich des Verkaufsstarts seines Buches um ein Interview.

Herr Langemann, nach dem Studium der Journalistik in München waren Sie zunächst als Morningshow-Macher und Comedian im Radio präsent, ebneten dabei Ihrem damaligen Co-Moderator Michael „Bully“ Herbig die TV-Karriere. Vor 25 Jahren begannen Sie, eigene Sender ins Leben zu rufen, bevor Sie 2020 das Text- und Videoportal „Club der klaren Worte“ gründeten. Anscheinend wurden Sie im Laufe der Jahre immer politischer. Warum?

Ich habe dem deutschen Hörfunk damals ein neues Kleid geschneidert – maßgefertigt aus Humor, Herz und Handwerk. Das ist aber schon sehr lange her. Wobei die damals gesetzten Inhalte heute als Branchenstandard gelten. Unterhaltung war für mich nie die Flucht aus der Wirklichkeit, sondern ihre raffinierte Spiegelung. Als Comedian habe ich mich nie verstanden, sondern eher als Regisseur im Kopf der Zuhörer, als Entertainer.

Ich habe die Stärke des Radios genutzt: Bilder zu erzeugen, wo keine Kamera ist. Mit der zunehmenden Formatierung des Mediums – alles gleich laut, gleich nett, gleich leer – verkümmerte jedoch der Diskurs. Ich habe schon immer über Inhalte kommuniziert, gerne professionell verpackt. Wer aber anfängt, über Inhalte zu sprechen, gilt plötzlich als „politisch“. Das ist absurd.

Dabei ist Unterhaltung immer politisch – selbst der Witz, den man nicht mehr erzählen darf. Wir sehen Kabarettisten, die von der Bühne gejagt werden. Heute erleben wir ja, wie selbst Drehbücher unter moralische Aufsicht gestellt werden. Die Cancel-Culture ist nichts anderes als eine kulturpolitische Gentrifizierung des Denkens.

2010 erschien im Eigenverlag Ihre satirische Textsammlung „Gute Nacht Deutschland“. Nun bringt der FiftyFifty-Verlag am 10. November 2025 Ihren aktuellen, ernsteren Essayband „Ich bin konservativ. Was sonst.“ heraus. Können Sie kurz etwas über die jahrelange Entstehungsgeschichte und die Intention Ihres zweiten Buches erzählen?

Die erste Publikation war ein Experiment, nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch. Mich reizte neugierig das Selfpublishing als Ausdruck einer frühen, fast trotzig konservativen Eigenverantwortung: Wenn kein Verlag den Mut hat, drucke ich eben selbst. Auch das ist konservativ, das Vertrauen in die eigene Tatkraft.

„Ich bin konservativ. Was sonst.“ ist im Grunde die Fortsetzung dieser Haltung – aber ohne den Schalk im Nacken, mit mehr Gravitation. Wobei die Vertreter des links-woken Milieus vermutlich wieder glauben, es handele sich um Satire. Das liegt weniger am Humor des Buches als an der Tragikomik der Gegenwart.

Und wer wissen will, warum das Buch diesen Titel trägt, der möge einmal versuchen, nicht konservativ zu sein, während alles ringsum im Rausch der Dekonstruktion zerfällt.

Welche der 33 Skizzen Ihres Buches halten Sie für die beste und warum?

Das ist, als würde man einen Vater fragen, welches seiner Kinder er am liebsten mag. Alle Texte sind mir nah, aber „Deutschland in der Parklücke“ ist vielleicht die treffendste Momentaufnahme. Darin steckt das ganze Land: bemüht, überreguliert, in der Lücke parkend zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

Ich mochte den Ordnungshüter, der mich damals zu „ordnen“ hatte. Er war gewissermaßen die lebende Allegorie unserer Bürokratie, ein freundlicher Migrant mit digitalem Klemmbrett und Kontrollaufgabe, der damit seine kleine Familie nur knapp durchbringt.

In dieser Begegnung steckte schon alles: Komik, Tragik und ein Zugewanderter, der selbst denken kann, im Gegensatz zu meinen betreut denkenden Landsleuten.

In Ihrem Essay „TaTüTaToo“ bezeichnen Sie sich selbst als einen „Zeitreisenden“. Aus welcher Zeit kommen Sie und was sagen Sie zum aktuellen Zustand Deutschlands?

Ich komme aus einer Zeit, in der Worte noch Gewicht hatten und man sie nicht mit Sternchen oder Hashtags verzierte. Eine Zeit, in der ein Handschlag mehr galt als ein windig formulierter Gesetzestext, den irgendein NGO-Berater mitgeschrieben hat. Vertrauen musste nicht durch Datenschutzerklärungen ersetzt werden, und Freiheit war kein Lifestyle, sondern eine Verpflichtung.

Zum Zustand Deutschlands? Der Wohlstand lebt noch, aber er atmet bereits künstlich. Zwischen Angst und Anstand hat sich die Bequemlichkeit breitgemacht und nennt sich selbstzufrieden „die Mitte“. Das präzise Uhrwerk Deutschland tickt nicht mehr richtig: Die Zahnräder aus Vernunft, Fleiß und Maß laufen im Sand aus Ideologie und Selbsttäuschung. Es ist, als hätte das Land seinen Kompass verlegt und suche ihn nun mit einem Meinungsforschungsinstitut.

Was fehlt, ist gar nicht viel: nur wieder Klarheit, weniger Gratismut und – das seltenste Gut unserer Zeit – gesunder Menschenverstand.

Schon Ihr Buchtitel stellt klar, dass Sie sich politisch keineswegs links der politischen Mitte verorten lassen wollen. Warum war Ihnen das Bekenntnis so wichtig?

Weil der Begriff „konservativ“ in den letzten Jahren behandelt wurde wie ein Museumsstück – verstaubt, unmodern, irgendwie verdächtig, vielleicht sogar krankhaft. Dabei steht er, richtig verstanden, für Maß, Verantwortung und die Bewahrung dessen, was sich als tragfähig erwiesen hat. Ich wollte dieses Wort wieder aus der politischen Quarantäne holen.

Konservativ zu sein, heißt nicht, am Gestern festzukleben, sondern dem Heute Richtung zu geben. Es ist eine Geisteshaltung, kein Parteiprogramm – ein Realismus, der weiß, dass man tiefe Wurzeln braucht, um hoch in den Himmel wachsen zu können.

Angesichts der derzeitigen gesellschaftlichen Stimmung ist es in Deutschland heutzutage nicht selbstverständlich, seine politische Einstellung öffentlich zu äußern. Warum bedarf es so viel Mut und woher nehmen Sie Ihren?

Weil Mut heute leicht mit Provokation verwechselt wird. Wer eine Meinung äußert, die nicht in den Kanon der Empörungsindustrie passt, wird schnell als „problematisch“ etikettiert. Das ist bequem für alle, die lieber nicken als denken. Ich nehme meinen Mut aus der Gewissheit, dass Freiheit ohne Risiko nichts wert ist. Ich bin alt genug, um zu wissen: Wenn alle gleichzeitig nicken, ist es Zeit, den Kopf zu schütteln.

Auch Sie plädieren immer wieder dafür, „Haltung“ zu bewahren und auch danach zu handeln. Das klingt so ähnlich wie der „Haltungsjournalismus“, den vorwiegend eher links ausgerichtete Medien immer wieder propagieren. Wo ist der Unterschied?

Der Unterschied ist himmelweit. „Haltungsjournalismus“ ist meist der Versuch, Moral als Information zu tarnen – Gesinnung mit Mikrofon.

Wenn ich von Haltung spreche, meine ich etwas anderes: Rückgrat statt Richtlinie. Haltung ist keine Pose, sondern eine innere Festigkeit. Sie bedeutet, Dinge beim Namen zu nennen, auch wenn es unbequem ist. Sie steht nicht zwischen Kopf und Herz, sondern verbindet beide – und genau darin unterscheidet sie sich von der Selbstveredelung durch Meinung, die heute oft als Tugend verkauft wird.

Sie bewundern offensichtlich Künstler wie Frank Sinatra und Miles Davis, mögen Jazz, klassische Vinylschallplatten, rahmengenähte Lederschuhe, elegante Mode und gutes Benehmen alter Schule. Viele Ihrer Essays künden auch von einer Sehnsucht nach einem einfacheren Leben, nach Muße, Innerlichkeit, Empfindsamkeit und sogar Verzicht. Alles Dinge und Werte, die hierzulande mehr oder weniger passé zu sein scheinen. Inwiefern vermissen Sie die „gute alte Zeit“?

Ich vermisse keine Epoche, sondern einen Geist. Früher war nicht alles besser, aber manches bewusster. Man sprach miteinander, anstatt zu posten. Man pflegte Dinge, statt sie zu ersetzen. Kleidung war Respekt, Musik war Erlebnis, nicht Hintergrundstream.

Mich fasziniert diese Langsamkeit des Denkens, die Würde des Alltäglichen. Heute leben wir in einer Gesellschaft der Warp-Geschwindigkeit – alles verfügbar, nichts von Wert.

Ich sehne mich nicht nach der Vergangenheit, sondern nach der Selbstverständlichkeit, mit der man einst Form, Maß und Anstand kannte. Schönheit und Disziplin galten mal nicht als Gegensätze, sondern als Zwillinge.

In ihrem ersten Essay über Paolo Contes Lied „Via con me“ skizzieren Sie dessen immanente Botschaft mit den Worten „Verlass dich nicht auf das, was schon da ist. Wage den Schritt. Lass dich treiben von der Musik des Zufalls. Sei bereit für das Unerwartete.“ Das klingt nicht besonders konservativ, oder?

Doch, es ist konservativer, als es klingt. Konservativ zu sein, bedeutet nicht, den Stillstand zu feiern. Es bedeutet, das Bewahrenswerte lebendig zu halten.

Paolo Contes Musik ist kein Aufruf zur Beliebigkeit, sondern zur Eleganz des Risikos. Wer sich treiben lässt, ohne den Kurs zu verlieren, zeigt Vertrauen in die eigene Ordnung. Das ist eine souveräne Form der Gelassenheit – man könnte auch sagen, innere Freiheit.

Ihr Buch verrät eine gewisse Skepsis gegenüber der Moderne, der Digitalisierung und der KI. Was stört Sie daran?

Ich bin fasziniert von technischem Fortschritt. Oft nutze ich neue Werkzeuge und Software als „Early Adopter“. Intelligenz ist immer gefährlich, wenn es an Charakter fehlt. Und darin liegt das Problem der KI.

Wir bauen Maschinen, die denken, aber keine Skrupel haben. Und Gesellschaften, die fühlen, aber nicht mehr denken. Das ist eine fatale Kombination.

Gegen Turnschuhe und Tattoos, Männer in Dreiviertelhosen, Frauen mit Bärten, die Münchner Verkehrspolitik, besonders aber gegen „Gesinnungsmanagement“ könnte man Ihnen sogar eine tiefe Abneigung attestieren. Wo beginnt, wo endet für Sie die Toleranz?

Für mich beginnt Toleranz dort, wo ich einem Menschen sein Anderssein lasse, ohne mich selbst dafür verbiegen zu müssen. Sie endet dort, wo von mir erwartet wird, dass ich meine Überzeugung aufzugeben habe, um als tolerant zu gelten. Wenn Toleranz zur Pflichtübung oder zum Gesinnungsnachweis wird, verliert sie ihren moralischen Wert.

Vielen Dank für das Interview!

Das Interview führte Patrick Reitler.

Zum Buch:

Markus Langemann: „Ich bin konservativ. Was sonst. – Essays wider den Zeitgeist“, Köln: FiftyFifty-Verlag 2025. Erhältlich ab dem 10. November, Verkaufspreis: 25,00 Euro (Kindle: 19,99 Euro).

Hier im Epoch Times Shop erhältlich.

Zur Person: Markus Langemann

Markus Langemann, Jahrgang 1963, gründete während seines Journalistikstudiums an der Ludwig-Maximilians-Universität München sein erstes Medienunternehmen. Später folgten die Gründungen von Hörfunk- und Fernsehsendern im In- und Ausland, Lehrtätigkeiten an Medienakademien und Branchenstandards setzende Innovationen.

Seit 2020 ist der Medienmanager und Publizist Herausgeber des „Clubs der klaren Worte“. Sein Bemühen ist es, journalistische Unabhängigkeit, intellektuelle Redlichkeit und inhaltliche Tiefe zu fördern.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion