Ludwig II.: „Ein ewig Räthsel will ich bleiben“

Seine Schlösser sind steingewordene Träume, die mit der bayerischen Landschaft zu einer Symbiose verschmelzen. Geradezu liebevoll wird ihr Erbauer in Bayern auch heute noch „der Kini“ genannt.

In ehrendem Angedenken leuchten am Vorabend seines Geburtstages alljährlich sogenannte Ludwigsfeuer auf den Bergen der Ammergauer Alpen. Als überdimensionales „L“ oder große brennende Königskrone sind sie Zeichen der tief verankerten und ungebrochenen Zuneigung für den kunstsinnigen und außergewöhnlichen Monarchen.

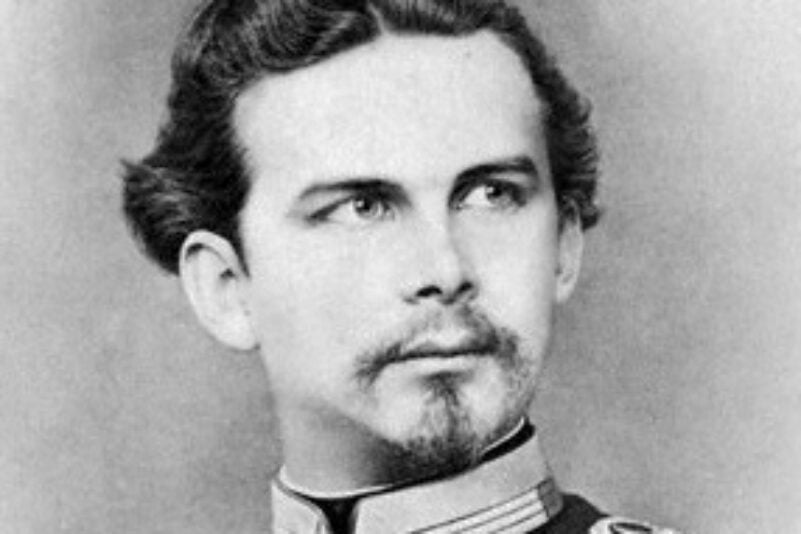

Eine halbe Stunde nach Mitternacht und damit am 25. August 1845, kommt Otto Friedrich Wilhelm Ludwig im Münchner Schloss Nymphenburg zur Welt.

[etd-related posts=“3970031″]

Pünktlich zum Fest des Heiligen Ludwig von Frankreich und dem 59. Geburtstag seines Großvaters, König Ludwig I. wird – auf dessen Wunsch hin – der vierte und letzte Vorname des neugeborenen Prinzen als dessen Rufname festgelegt.

Freuden, Pflichten und Talente

Bereits wenige Monate später wird mit seiner Erziehung die 31-jährige Sybilla Meilhaus betraut, zu der der kleine Junge eine überaus herzliche Beziehung entwickelt. Liebevoll nennt er sie „Millau“ und wird Zeit seines Lebens mit ihr in vertrauensvollem Briefwechsel stehen.

Als Ludwigs Eltern die Erzieherin von ihren Aufgaben entbinden und die Ausbildung des inzwischen Achtjährigen, dem 53-jährigen Generalmajor Reichsgraf Basselet von La Rosée übertragen, reagiert das Kind mit großem Trennungsschmerz.

Die Entscheidung wird trotzdem nicht revidiert. Durch die Abdankung Ludwigs I. zugunsten seines Sohnes Maximilian II. im Jahr 1848 ist der kleine Ludwig inzwischen zum Kronprinzen geworden.

Der Fokus seiner Erziehung liegt nun vor allem auf der Vorbereitung für seine Rolle als zukünftigem Monarchen Bayerns.

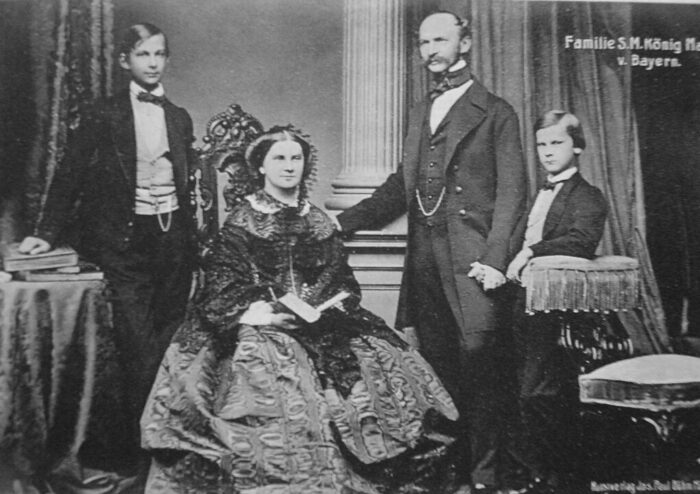

Ludwig mit seinen Eltern und dem Bruder Otto, um 1860. Foto: Joseph Albert, Gemeinfrei

Früh zeigen sich aber auch lebhafte musische Interessen und die menschliche Großzügigkeit des Jungen. Seine „Freude an der Kunst“ und die Begeisterung für das Bauen mit Holzklötzen von „Kirchen, Klöstern und dergleichen“ sind offenkundig. Und: „[…] Ludwig kostümierte sich gern […], zeigte Freude am Theaterspielen, liebte Bilder […] und schenkte […] gern anderen von seinem Eigentum […].“, vermerkt Ludwigs Mutter Marie in ihrer Familienchronik.

Mit zwölf Jahren entdeckt der Junge durch einen Onkel die Prosa des Komponisten Richard Wagner für sich. Einige Jahre später liest er im Vorwort zu Wagners „Ring der Nibelungen“ von der Hoffnung des Tondichters, ein Fürst möge ihm eines Tages helfen, seine Vorstellungen von einer neuen deutschen Kultur Wirklichkeit werden zu lassen.

Ludwig wird diese Passage nicht vergessen.

Im Innersten ergriffen

Als der junge Kronprinz 1861 und 1862 schließlich Aufführungen von Richard Wagners „Lohengrin“ und „Tannhäuser“ in der Münchner Hofoper besucht, ist es endgültig um ihn geschehen. Musik und Sagenwelt der Wagnerschen Tondichtungen ergreifen ihn in seinem Innersten.

Im März 1864 macht der unerwartet frühe Tod seines Vaters, Maximilian II., den 18-Jährigen urplötzlich zum jüngsten regierenden Fürsten Europas.

König Ludwig II. in der Uniform eines bayerischen Generalfeldmarschalls mit Krönungsmantel, Collane und Bruststern des Hubertusordens sowie dem Bruststern des Hausritterordens vom Heiligen Georg, Gemälde von Ferdinand Piloty, 1865. Foto: Gemeinfrei

Zur gleichen Zeit bahnt sich für Richard Wagner das drohende Ende seiner künstlerischen Karriere an. Nach 77 Proben an der Wiener Hofoper wird sein neuestes Werk „Tristan und Isolde“ als unaufführbar erklärt. Die Hoffnung, immense Schulden durch einen Erfolg der Oper begleichen zu können, ist zerschlagen.

Gläubiger bedrängen Wagner und er muss Hals über Kopf aus Österreich fliehen.

„Ich bin in keiner Katastrophe, sondern in der Entwicklung meines Endes begriffen“, schreibt Wagner, ohne zu ahnen, welche ungewöhnliche Anweisung der gerade inthronisierte, neue bayerische König als eine seiner ersten Amtshandlungen geben wird.

Ludwig II. beauftragt den königlich bayerischen Hofrat Franz Seraph von Pfistermeister, Richard Wagner zu suchen und ihn zu ihm zu bringen.

Nach längeren Nachforschungen ist es am 3. Mai 1864 endlich soweit. Pfistermeister findet Wagner in Stuttgart und überreicht ihm einen wertvollen Rubinring zusammen mit der Botschaft Ludwigs: „So wie dieser Stein glüht, so glüht mein Herz, den Tondichter des Lohengrin kennenzulernen.“

Schicksalhafte Begegnung

Schon zwei Tage später stehen sich der fast 51-jährige Richard Wagner und der 18-jährige Ludwig gegenüber. Die Begegnung markiert den Beginn einer fruchtbaren und innigen Freundschaft, die selbst Tiefen und schwere Krisen überdauern wird.

„… Heute wurde ich zu ihm geführt. Er ist leider so schön und geistvoll, seelenvoll und herrlich, dass ich fürchte, sein Leben müsse wie ein flüchtiger Göttertraum in dieser gemeinen Welt zerrinnen … Von dem Zauber seines Auges können Sie sich keinen Begriff machen – wenn er nur leben bleibt; es ist ein zu unerhörtes Wunder!“, schreibt der Komponist nach diesem ersten schicksalhaften Treffen.

Wagner und Ludwig II. Gemälde von Kurt von Rozynski von 1890. Foto: Gemeinfrei

In Ludwig findet Wagner den Mäzen, den er sich einst erträumte. Begeisterung und Freigebigkeit Ludwigs ebnen ihm den Weg zur umjubelten Uraufführung von „Tristan und Isolde“ in München, den „Meistersingern von Nürnberg“, der Vollendung des „Ring der Nibelungen“ und nicht zuletzt zu Konzeption und Bau des Festspielhauses auf dem Grünen Hügel in Bayreuth.

Das musikalische Weihespiel „Parsifal“ komponiert Wagner sogar speziell für diesen besonderen Spielort und lässt seine Idee eines Gesamtkunstwerks aus Musik, Dichtung, Dramaturgie und Architektur dank der steten königlichen Unterstützung Wirklichkeit werden.

Niederlagen und Demütigungen

So fruchtbar das Mäzenatentum Ludwigs II., so glück- und erfolglos sind seine Bemühungen um Frieden und den Erhalt der uneingeschränkten Souveränität seines Landes.

Schon im Mai 1866, zwei Jahre nach Ludwigs Thronbesteigung, wird Bayern als Mitglied des Deutschen Bundes unter Führung Österreichs durch die militärische Aggression Preußens in den Deutsch-Deutschen Krieg gezogen. Bereits im Juli entscheidet Preußen den Konflikt in der Schlacht von Königgrätz für sich.

Der Deutsche Bund löst sich auf und Österreich verliert seinen Einfluss. Preußen wiederum zwingt Bayern in eine Beistandspflicht, die das Königreich zu einem Satellitenstaat Preußens degradiert.

Im Deutsch-Französischen Krieg von 1870 muss Bayern deshalb bereits im Interesse Preußens mobilmachen. 1871 tritt es dem – unter der Führung des siegreichen Preußen – geschaffenen Deutschen Reich bei. Dem Königreich Bayern werden zwar einige Sonderrechte belassen, de facto hat es aber seine Eigenständigkeit endgültig eingebüßt.

Die Proklamation des preußischen Königs zum deutschen Kaiser, die Ludwig II. unter diplomatischem Druck brieflich fordert, betrachtet er in Wirklichkeit als tiefe Demütigung. Nur schwer erträglich ist ihm die Herabwürdigung zum „Schattenkönig ohne Macht“, wie Ludwig in einem Brief schreibt.

Immer stärker zieht er sich aus Politik und Machtkämpfen in eine Gegenwelt der Schönheit und der Imagination zurück.

Traumwelten in den Bergen

Spätestens seit 1867 hat er begonnen, sich Symbole eines sehnlich erträumten, kraftvollen Königtums – meist fern der bayerischen Hauptstadt – in den Bergen errichten zu lassen: die königlichen Schlösser und Refugien.

Frontansicht der Burg Neuschwanstein, etwa zehn Jahre nach ihrer Fertigstellung. Kolorierter Fotodruck: Unbekannter Fotograf, Gemeinfrei

Sie schwelgen in phantasievoll historisierenden Baustilen und integrieren gleichzeitig die modernste Technik der Epoche. In ihnen manifestiert sich die historistische Idee der grandiosen Vollendung althergebrachter Baukunst mit den Mitteln des 19. Jahrhunderts.

Sie liegen in größter Abgeschiedenheit oder erheben sich weithin sichtbar in majestätischer Entrücktheit – nicht ahnend, dass sie eines Tages von Millionen Menschen bewundert und besucht werden würden.

[etd-related posts=“5188648″]

Drohender Ruin

Die unstillbare Sehnsucht des Königs, seine Träume Realität werden zu lassen, übersteigt jedoch immer mehr seine finanziellen Möglichkeiten. Bis auf ein Mehrfaches seiner jährlichen Apanage wachsen Ludwigs persönliche Schulden an, ohne dass er dazu bewegt werden kann, sein geradezu suchtartiges Verhalten zu ändern.

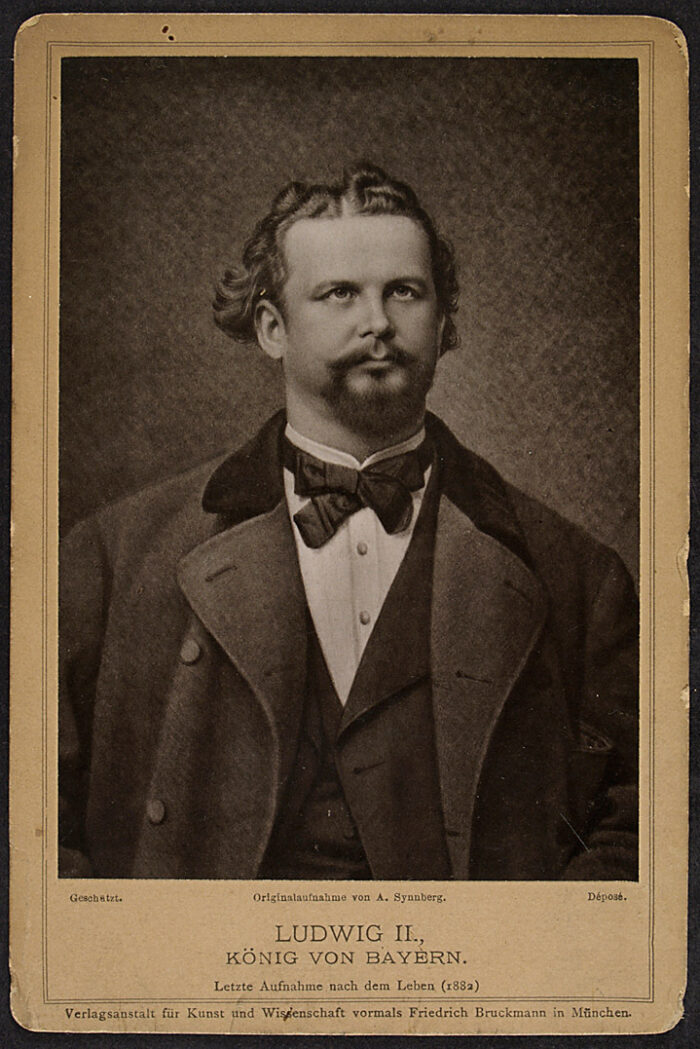

Ludwig II. im Jahr 1882. Foto: Arthur Synnberg, Gemeinfrei

Mit dem Jahr 1885 beginnen ausländische Banken, konkrete Pfändungen anzudrohen. Satirische Presseartikel machen sich über Ludwig II. und Bayern lustig.

Im März 1886 sind der leitende Minister Johann von Lutz und sein Kabinett davon überzeugt, dass nun Schaden von Monarchie und Königsfamilie abgewendet werden müsse. Der Psychiater und Hochschullehrer Bernhard von Gudden, 1875 von Ludwig in den Adelsstand erhoben, erstellt nach einer Besprechung mit Johann von Lutz ein Gutachten, in dem er bescheinigt, der König sei unheilbar geisteskrank.

Eine persönliche Untersuchung des Königs findet jedoch nicht statt. Von Guddens Gutachten stützt sich ausschließlich auf Zeugenaussagen.

Das Schicksal Ludwigs ist trotzdem besiegelt.

Tragisches Ende und unsterblicher Mythos

In der Nacht vom 12. Juni 1886 wird er von Schloss Neuschwanstein ins Schloss Berg am Starnberger See gebracht, das baulich bereits für den Aufenthalt eines Geisteskranken vorbereitet worden ist.

Am frühen Abend des folgenden Tages, des Pfingstsonntags, bricht Ludwig II. von dort – begleitet vom Nervenarzt von Gudden – zu einem Spaziergang am Ufer des Sees auf.

Vier Stunden später findet man beide Männer tot im seichten Wasser, etwa 25 Schritte vom Ufer entfernt.

Hat der 41-jährige König, ein guter Schwimmer, beim Versuch, sich selbst im See zu ertränken, den 62-jährigen von Gudden mit in den Tod gerissen, wie es die offizielle Version schon bald besagt? Viele Theorien ranken sich um die tatsächlichen Geschehnisse, die wohl für immer ein Geheimnis bleiben werden.

Wie eine Vorahnung klingen Ludwigs Worte aus einem persönlichen Brief, den er über zehn Jahre zuvor, am 25. April 1876, schrieb:

„Daß ich […], mich voll des Ingrimmes abwende von der heillosen Außenwelt, die mir so wenig bietet, ist begreiflich; […] - Ein ewiges Räthsel will ich bleiben mir und anderen…“

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion