„O Fortuna“: Mittelalterliches Manuskript verwandelt in modernen lateinischen Gesang

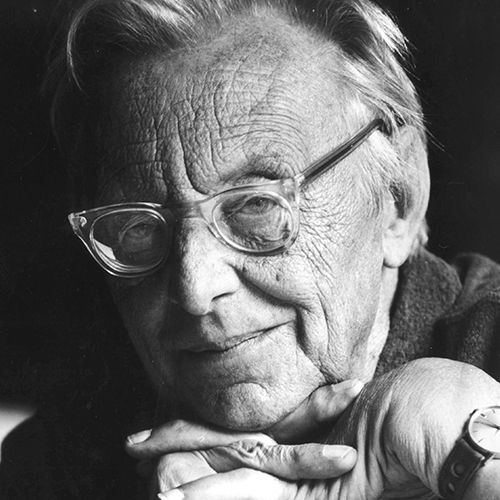

Carl Orff, geboren im Juli 1895, komponierte zahlreiche Werke, darunter 18 Bühnenwerke. Das wohl bekannteste ist die kraftvolle Kantate „Carmina Burana“. Es war sein erstes großes Werk, mit dessen Komposition er im Alter von 40 Jahren begann.

Es ist zu einem der beliebtesten klassischen Werke des 20. Jahrhunderts geworden und fasziniert fast ein Jahrhundert nach der Uraufführung immer noch.

Musik in sich selbst finden

Um die Geschichte der Vertonung von „Carmina Burana“ zu verstehen, ist es hilfreich, Orffs gesamtes Wirken zu beleuchten.

Denn selbst wenn Orff nie nennenswerte Musik komponiert hätte, wäre sein Name uns heute dennoch bekannt. Zu Beginn seiner Karriere, bevor er sich der ernsthaften Komposition zuwandte, gründete er in München eine Schule. Hier entwickelte er eine neue Methode, um Kindern Musik beizubringen.

Er erkannte, dass Kinder Musik in sich selbst wahrnehmen müssen, um sie schätzen zu können, bevor sie sie am Notenpult erlernen. Er integrierte Musik in die alltäglichen Aktivitäten der Kinder – beim Tanzen, beim Spielen oder beim Turnen.

Das „Orff-Schulwerk“ oder der „Orff-Ansatz“, wie es heute genannt wird, lässt sich am besten mit seinem Zitat frei nach Konfuzius zusammenfassen: „Sag es mir, ich vergesse es. Zeig es mir, ich erinnere mich. Beziehe mich ein, ich verstehe es.“

Carl Orff (1895–1982) im Jahr 1970. Foto: Daniela-Maria Brandt/Carl Orff-Stiftung/Archiv: Orff-Zentrum München/CC BY-SA 4.0

In dieser Zeit komponierte Orff auch Werke im spätromantischen Stil. Aber er kam zu der Überzeugung, dass die klassischen Formen sich erschöpft hätten, und begann, nach Inspiration für etwas Neues zu suchen. Diese fand er schließlich an einem höchst unerwarteten Ort.

Blick in die Vergangenheit

„Carmina Burana“ ist der lateinische Name für „Lieder von Benediktbeuern“, ein Dorf am Fuße der bayerischen Alpen. Im Kloster dieses Dorfes entdeckte ein Bibliothekar im Jahr 1803 ein Manuskript aus dem 13. Jahrhundert, das mehr als 300 Gedichte enthält.

Die Gedichte, weltlich und humorvoll, waren größtenteils zum Singen gedacht. Den größten Teil bilden dabei die Liebeslieder, ergänzt durch Trinklieder und satirische oder moralische Spottlieder.

Die meisten wurden anonym verfasst, wie etwa von Bettelmönchen. Andere wiederum konnten bedeutenden Autoren wie Walther von der Vogelweide (um 1170 bis um 1230) oder Neidhart von Reuental (um 1190 bis um 1240) zugeordnet werden.

Manche Lieder weisen eine frappierende Ähnlichkeit mit denen des spanischen „Erzpriesters“ Arcipreste de Hita auf, der als einer der besten lateinischen Dichter des Mittelalters gilt.

Kloster Benediktbeuern. Foto: Rufus46/CC BY-SA 3.0

Der Sprachwissenschaftler J.A. Schmeller veröffentlichte die Sammlung 1847 und gab ihr den Namen „Carmina Burana“, benannt nach dem Ort, an dem sie entdeckt wurde: dem Kloster des Heiligen Benedikt in Beuren.

Verfasst wurde das Manuskript jedoch wahrscheinlich in den östlichen Alpen von Kärnten oder der Steiermark, auch Südtirol kommt in Betracht. Erst im 18. Jahrhundert gelangten die Texte nach Benediktbeuern.

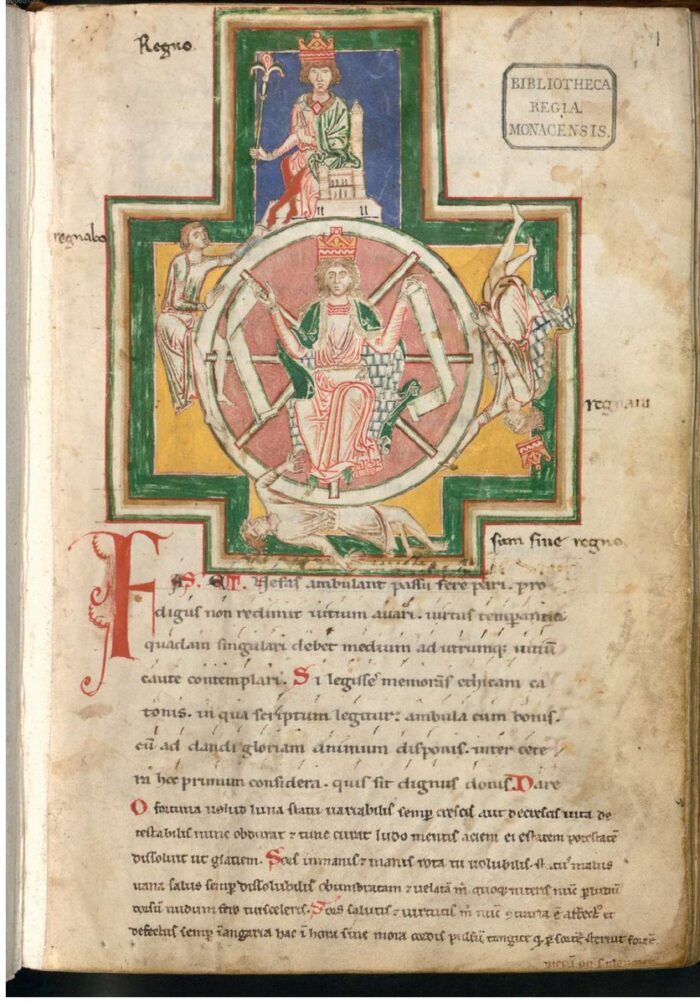

Einige Seiten des Originalmanuskripts gingen verloren oder wurden in falscher Reihenfolge gebunden, was Schmeller bei der Veröffentlichung vor ein Problem stellte. So ordnete er die Gedichte neu und gab ihnen eine nachvollziehbare Struktur. Als Einleitung und Schluss wählte Schmeller einen Liedtext, der durch die Vertonung von Carl Orff weltberühmt werden sollte.

Die erste Strophe des Gedichts lautet:

„O Fortuna,

velut luna

statu variabilis,

semper crescis

aut decrescis;

vita detestabilis

nunc obdurat

et tunc curat

ludo mentis aciem,

egestatem,

potestatem

dissolvit ut glaciem.“

Zu Deutsch:

„O Fortuna! Wie der Mond, so veränderlich, wächst du immer oder schwindest! – Schmähliches Leben! Erst misshandelt, dann verwöhnt es spielerisch den wachen Sinn. Dürftigkeit, Großmächtigkeit, sie zergeh’n vor ihm wie Eis.“

Umsetzung für die Bühne

Schmellers Bearbeitung sollte einen tiefgreifenden Einfluss darauf haben, wie das Werk rezipiert wurde. Fast ein Jahrhundert später, im Jahr 1935, stieß Carl Orff zufällig auf Schmellers Ausgabe. Er schlug sie auf und war sofort von der ersten Seite an beeindruckt, auf der er auf „O Fortuna“ stieß.

Hier, so dachte er, stecke großes Potenzial für ein musikalisches Werk. Während die meisten Komponisten seiner Zeit den spätromantischen Stil hinter sich ließen und sich atonalen Experimenten zuwandten, vermied Orff diese Falle. Er griff weit in die Geschichte zurück, um eine kühne neue Ausdrucksform zu schaffen – mittelalterlich und doch modern.

Glücksrad in der „Carmina Burana“ mit der Schicksalsgöttin Fortuna, Bayerische Staatsbibliothek München. Foto: Gemeinfrei

Er wählte 24 Gedichte aus Schmellers Sammlung. Dabei versuchte er nicht, in der Vertonung mittelalterliche Gesangsstile zu imitieren. Stattdessen dachte er an die Kinder seiner Schule.

Er hatte seinen Schülern immer beigebracht, die elementaren Rhythmen in grundlegenden Aspekten des Lebens wie Atmen und Gehen zu spüren. Nun wandte er diese Idee auf seine eigene Musik an und füllte seine Kantate mit einem großen Part mit Percussion, der das Werk durch archaische Rhythmen vorantreibt.

In den „Carmina“ gibt es keine komplexe melodische Entwicklung, harmonische Progression oder Kontrapunkte. Die Melodien bestehen aus einfachen Tonleitern, die hypnotisch wiederholt werden. Auch „singt“ der Chor nicht im modernen Sinne des Wortes. Stattdessen verwenden die Gesangsparts sprachähnliche Rhythmen in parallelen Intervallen.

Ähnlich wie er seinen Kindern Musik durch Bewegung beibrachte, integrierte auch seine „szenische Kantate“ Musik mit Tanz und Drama. So untertitelte er seine Lieder mit „Weltliche Gesänge für Sänger und Chöre, begleitet von Instrumenten und magischen Bildern“.

Die szenischen Aufführungen der „Carmina Burana“ sind jedoch deutlich seltener als konzertante Aufführungen geblieben.

[etd-related posts=“5167600″]

Zeitlose spirituelle Realität

Wie in Schmellers Arrangement umrahmte Orff seine Komposition mit „O Fortuna“, um die zyklische Natur des Stückes darzustellen. Nach einer klangmächtigen Einleitung beruhigt sich der Satz zu einem geheimnisvoll ruhigen Klangverlauf.

Das tonale Zentrum liegt in d-Moll, und harte Dissonanzen bannen den Zuhörer mit einem gewissen Gefühl der Verunsicherung: „Wohin die Reise wohl gehe.“ Etwas nach der Hälfte des Stücks beschleunigt sich das Tempo und die Dynamik steigert sich zu einem Fortissimo.

Bei der letzten Silbe ganz am Ende gibt es einen abrupten Wechsel von d-Moll zu D-Dur, der die Unvorhersehbarkeit des Schicksals deutlich werden lässt.

Nach der Uraufführung von „Carmina Burana“ im Juni 1937 sagte Orff zu seinem Verleger: „Alles, was ich bisher geschrieben habe und was Sie leider gedruckt haben, kann vernichtet werden. Mit ‚Carmina Burana‘ beginnen meine gesammelten Werke.“

Bis heute ist wenig bekannt, dass Orff später zwei Begleitstücke zu den „Carmina“ schrieb: „Catulli Carmina“ (Lieder des Catull) und „Trionfi di Afrodite“ (Triumph der Aphrodite). Zusammen bilden diese Werke eine Trilogie szenischer Kantaten: die „Trionfi“.

Einmal wurde Orff gefragt, warum er immer altes Material für seine Vertonungen wähle. „Ich betrachte sie nicht als alt“, antwortete er. „Das Zeitliche verschwindet, und nur die spirituelle Kraft bleibt. Mein ganzes Interesse gilt dem Ausdruck spiritueller Realitäten.“

[etd-related posts=“5192860″]

Von der Bühne zum Film

Orffs Einfluss liegt weniger im Rahmen der klassischen oder ernsten Musik. Hier schlugen die avantgardistischen Komponisten eine weitgehend atonale Richtung ein – und tun dies weiterhin. Eine Entwicklung, welche die Breite des Publikums zumeist abschreckt.

Orffs Einfluss liegt vielmehr in der Kino- und Filmmusik. „O Fortuna“ wurde in unzähligen Filmen und Fernsehsendungen verwendet, sodass es in manchen Aufnahmen sehr zu Unrecht schon zu einem Klischee verkommen ist.

Die vielleicht ikonischste Verwendung findet sich im Film „Excalibur“ aus dem Jahr 1981, einer Nacherzählung der Legende des Königs Artus. Orffs Chor erklingt in entscheidenden Szenen und verstärkt so die Dramatik und das Gefühl des Schicksals, das sich durch die gesamte Geschichte zieht.

Über die direkte Verwendung von Auszügen aus „Carmina Burana“ hinaus inspirierte Orffs Werk dazu, lateinische Gesänge im Kino zu verwenden. Wenn man sich das Nazgul-Thema in den „Herr der Ringe“-Filmen von Howard Shore anhört, fällt es schwer, nicht an Orff zu denken.

Natürlich musste Shore für seine Kompositionen nicht von Orff abkupfern, denn der lateinisch klingende Gesang ist eine von J.R.R. Tolkien erfundene Sprache.

Der kanadische Komponist Howard Shore, 2013. Foto: Sam Santos/Kanadisches Film-Zentrum/CC BY 2.0

Es gibt jedoch so viele bedeutende lateinische Chorwerke, die Orff zu verdanken sind, dass sein Einfluss in diesem Genre allgegenwärtig zu sein scheint.

Er bleibt einer der wenigen Komponisten des 20. Jahrhunderts, deren Werke weithin bekannt sind.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „The Composer Behind ‘O Fortuna’ and Modern Latin Chant“. (deutsche Bearbeitung so)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion