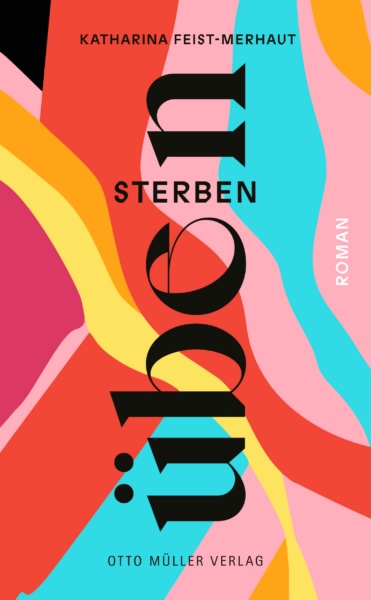

„Sterben üben“ – über das, was bleibt

Die Sätze ihrer Großmutter waren es, die Katharina Feist-Merhaut sammelte und die zur Grundlage und Initialzündung ihres ersten Buches wurden: „Sterben üben“.

Der in seiner Gegensätzlichkeit irritierende und durchaus amüsierende Titel führt uns ins Zentrum des Buches: Das, was unsere Gesellschaft so geschickt zu vermeiden sucht, unsere Endlichkeit.

Kein Leben ohne Leiden

„Weil ich ja immer recht nett frisiert bin und liebe Augen hab. Die glauben alle nicht, dass ich so Schmerzen hab, weil ich so blendend ausschau und so ein lustiges Wesen hab“, dolmetscht die Enkelin den Wiener Zungenschlag der Großmutter.

In einer Art Protokoll forscht die Protagonistin nach den letzten Tagen, den letzten Worten, dem, was sich mit zunehmend nachlassender Kraft des Körpers verändert, ganz konkret bei ihrer Großmutter.

Der Text liest sich leicht, zieht einen in den Bann, führt genau dorthin, wo wir gerne wegschauen, vermeiden, unsicher werden. Bereits auf Seite 13 oder 14 des 140 Seiten fassenden Buches schießt es mir in den Kopf: Der Schmerz beim Abschiednehmen liegt vor allem auch in der Trauer über all das, was nicht gelebt wurde, was schon vorzeitig abgestorben, verkümmert, einfach verdorrt ist, einfach liegen gelassen wurde – erstickt, verdurstet, verhungert.

„Ich lebe. Ich lebe noch“

„Und was war bei dir der auslösende Moment, dass du dich so in dieses Thema hineinversetzen wolltest? Sie gibt mir keine Chance zu antworten.“

Die Sätze der Großmutter, kursiv gesetzt, wechseln sich mit den Antworten und Situationsbeschreibungen der Enkelin, aufrecht gesetzt, ab.

Wer sich schon mal um einen älteren Menschen gekümmert hat, erkennt vieles wieder. Die vielen Kleinigkeiten und Details, die Ausdruck von Fürsorge, Zugewandtheit und echter, persönlicher Anteilnahme sind. Die Verbindlichkeit, die für den Menschen, der sich in Abhängigkeit befindet, enorm wichtig ist. Für den Pflegenden, das Hineingleiten in eine Rolle, die vielleicht auch gerade wegen ihrer Verbindlichkeit ängstigt. Die Frage, ob sie diese zunehmende Wichtigkeit, die sie für die Großmutter darstellt, überhaupt möchte – sofort verbunden mit der Frage, ob so eine Frage legitim ist?

Die Textfragmente von Katharina Feist-Merhaut weben sich zu einem dichten Netz an Situationen, die einen allein durch genaues Beschreiben und unbestechliches Beobachten mitnehmen. Im doppelten Wortsinn. Wohltuend dabei die Wertfreiheit, die nicht von außen urteilt, sondern wahrnimmt.

Wenn auch die Stringenz, mit der die Ich-Erzählerin an ihrem Vorhaben festhält, den Prozess des Abbaus unmittelbar vor dem Tod zu dokumentieren, irritieren kann. Doch geht die Zuneigung und das Sich-Kümmern um ihre Großmutter nie verloren und wahrt so den schmalen Grat zum Voyeurismus.

„Kannst du dir vorstellen, mir zu helfen?“

In einer Welt, in der der Kontakt zu alten, gebrechlichen Menschen zunehmend schwindet, verschwinden auch die Erfahrungen mit dem Tod, mit den Toten. Feist-Merhaut benennt „die Idealisierung von Autonomie und Unabhängigkeit“.

Wir leben in einer Gesellschaft, die oft nur noch linear denkt, aufteilt in Gewinner und Verlierer, anstatt sich im Zyklus des Lebens zu begreifen, in der wir durch alle Stationen wandern und die gleichberechtigt nebeneinanderstehen könnten, denn jede hält ihre eigene Erfahrung bereit.

Diese Angst vor der Abhängigkeit führte bei den anderen Großeltern zum Suizid. Der Großvater, Initiator dieser dem Leben sich widersetzenden Aktion, verstarb, seine Frau überlebte – ohne jedoch wieder wirklich lebendig zu werden.

Seit ihrer Kindheit ist die Ich-Erzählerin konfrontiert mit dieser Geschichte. Wohltuend, wie Feist-Merhaut es schafft, nicht unnötig zu dramatisieren, aber auch ohne ihre Figuren kalt oder gefühllos werden zu lassen.

„Während ich noch über die Tragweite, sich um jemanden zu kümmern, nachdenke, lese ich, wie sehr der Umstand pathologisiert wird, auf Pflege angewiesen zu sein – obwohl es zum Menschsein dazugehört.“

Pathologisiert wird: Ähnlich dem Geburtsvorgang, der zumeist in Begleitung von Menschen stattfindet, deren Blick auf das Abnormale, auf Krankheiten geschult ist, ist es am Lebensende inzwischen oft so, dass eine Versorgung alter Menschen nur noch ausgebildetem Personal zugetraut wird.

[etd-related posts=“4916727,5249546″]

Wie können wir uns umeinander kümmern?

„Der Mensch muss die Kraft haben, zu akzeptieren, dass einmal die Stunde kommt, wo du einschläfst – ich formuliere das nicht als Tod, sondern als einschlafen und nicht mehr aufwachen. Mir fällt erst jetzt beim Schreiben auf, wie widersprüchlich dieser Satz ist. Der Mensch muss den Tod akzeptieren, aber sie kann ihn gleichzeitig nicht benennen?“ konstatiert die Enkelin.

Je näher wir der Person sind, die vor dem Übergang, den wir Tod nennen, steht, desto heftiger schlagen oft die Gefühlswellen hoch. Meist, da wir eben die andere Person nicht so annehmen können, wie sie ist. Dafür findet Feist-Merhaut Bilder voller Leichtigkeit.

„Sie kritisieren viel aneinander herum. Großma findet ihre Tochter zu penibel, meine Mutter findet, ihre Ma ernährt sich zu ungesund. […] Auf meiner Seite des Tisches liegen zwei Paprika, eine Gurke und vier Tomaten. Deine Mutter war da und hat den ganzen Kühlschrank vollgemacht. Ich komm mir schon vor wie eine Kuh vor lauter Grünfutter.“

Es ist das Unspektakuläre, das stille Beobachten, das aufmerksame Hören, das den guten Boden für gelungene Fürsorge bildet. Das Ausgerichtetsein auf den anderen, das Zurückstellen der eigenen Wünsche, die Einsicht, uns als Menschen gegenseitig zu brauchen, auch wenn uns eine Welt der Technik dies versucht auszureden.

Beim Sterben merken, wie wir leben

Katharina Feist-Merhaut, Jahrgang 1990, schrieb sieben Jahre an diesem Text. Ein Prozess also, der seine Zeit brauchte. Gemäß den Lebensprozessen, die er beschreibt.

„Der Geruch der Wohnung hängt in meinem Pullover, der Atemzug, wenn die Tür hinter mir ins Schloss gefallen ist, ich mache ein Foto: Sie hat ihren Kopf in meine Hand gelegt, hat die Augen geschlossen, ihre Lippen sind leicht geöffnet, sie atmet aus, das Zurückeilen mit angezogenen Schuhen, um sie noch mal zu küssen, ihr Blick hängt an mir, bis ich das Zimmer verlassen habe“

„Sterben üben“ endet relativ unvermittelt, hält damit das Ende offen und ermuntert so, sich auf die eigene Spurensuche mit der eigenen Familie zu machen.

Inspirierend ist in jedem Fall die Offenheit und Zärtlichkeit, ohne falschen Zuckerguss, die aus dem Erstlingswerk von Feist-Merhaut sprechen. Eine Sensibilität, die vielleicht auch Ihrer Generation zu eigen ist. Wie wohltuend, wenn die Kampfgeschirre in den Familien abgelegt würden.

Erschienen im Otto Müller Verlag, Salzburg. Foto: Otto Müller Verlag

ISBN: 978-3-7013-1327-3

140 Seiten, kartonierter Pappband

Preis: € 23

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion