Trotz Tragödie Frieden finden: John Keats’ „Ode an eine Nachtigall“

Es kann ein Geräusch sein, ein Blick, eine Note, ein Bild – ein Kunstwerk, das Verstand und Herz erobert, einen aus der Monotonie des Alltags reißt – und einen Blick in eine andere Welt gewährt.

Manchmal ist es eine liebgewonnene Erinnerung, die unerwartet erwacht oder die erhebende Schönheit eines Bildes, das uns in einen Zustand der Selbstvergessenheit bringt. Es vergönnt uns eine umfassendere Sicht auf unsere eigene Existenz – ein Ereignis, das dem Erwachen aus einem Traum nicht unähnlich ist.

Eine solche Erfahrung wurde dem romantischen Dichter John Keats geschenkt, als er im Frühjahr 1819 bei seinem Freund Charles Brown wohnte. Dieser berichtet:

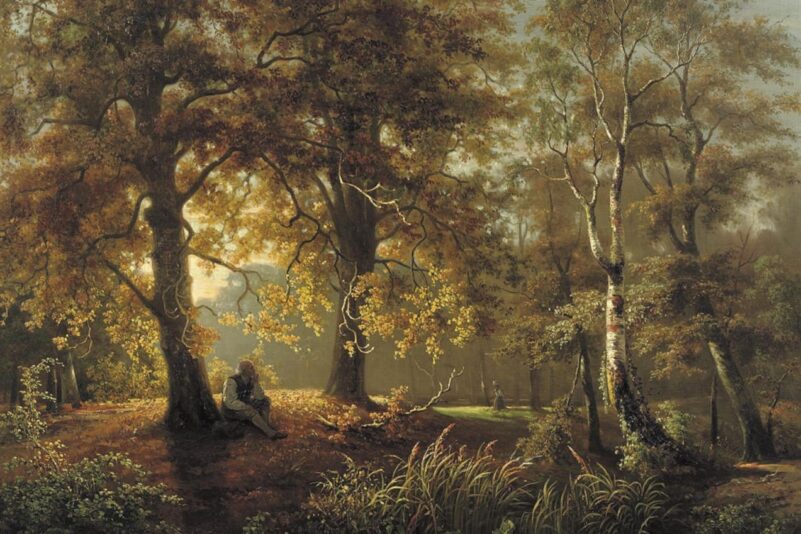

„[Eine] Nachtigall hatte in der Nähe meines Hauses ihr Nest gebaut. Keats empfand eine ruhige und ununterbrochene Freude an ihrem Gesang; und eines Morgens nahm er seinen Stuhl vom Frühstückstisch und stellte ihn auf die Rasenfläche unter einen Pflaumenbaum, wo er zwei oder drei Stunden saß. Als er ins Haus kam, bemerkte ich, dass er ein paar Papierzettel in der Hand hatte. … Auf Nachfrage fand ich heraus, dass diese Zettel … seine poetische Empfindung über den Gesang unserer Nachtigall enthielten.“

Aus diesen „Zetteln“ wurde eines von Keats’ Meisterwerken und eines der beliebtesten Gedichte aller Zeiten: die „Ode an eine Nachtigall“ („Ode to a Nightingale“). Laut „The Oxford Companion to English Literature“ ist „das Gedicht eine Meditation über die unsterbliche Schönheit des Gesangs der Nachtigall und die Traurigkeit des Beobachters, der am Ende Leid und Sterblichkeit akzeptieren muss“. Verzaubert vom Wunder des Schönen schuf Keats ein eigenes Werk einzigartiger und unvergänglicher Lieblichkeit.

Die Gedichtform der Ode feiert etwas oder ruft es in Erinnerung. Meist wendet sich jemand in der zweiten Person an dieses Etwas. In einem Kommentar zu Keats’ Oden schrieb David Biespiel, Dichter an der Oregon State University:

„Eine Ode zu schreiben bedeutet, jedes beliebige Thema mit äußerster Bedachtsamkeit zu erforschen – einzutauchen – es zu vertiefen, zu ergründen, zu prüfen, sich darin zu vergraben und es zu durchforsten.“

Die Ode als Werkzeug dichterischen Suchens

In der Tat ist die „Ode an eine Nachtigall“ in jeder Hinsicht ein sinnliches Eintauchen in eine Szenerie voller Emotionen, voller Herzschmerz. Es beschreibt die Sehnsucht der Seele nach Frieden.

Im Kern drückt das Gedicht eine Sehnsucht nach dem Transzendenten aus. Schönheit und Tragik sind dabei die Triebfedern. Der Dichter ist von dem Wunsch durchdrungen, zu „entschwinden“ und sich, während er unter einem Baum sitzt und einem Vogel lauscht, in die herrliche Schönheit der Natur, die ihn umgibt, „aufzulösen“. Die reizvolle Umgebung, die ihn so gefangen hält, soll ihn in sich aufnehmen, um sich so den Sorgen des Lebens entziehen zu können.

In seinem Wunsch, eins mit der Schönheit selbst zu werden, wie sie im Gesang der Nachtigall verkörpert ist, durchläuft der Dichter mehrere verschiedene Gemütszustände. Er durchwandert in seinen Gedanken drei Wege, um das Leid zu überwinden und sich mit der Schönheit zu vereinen: Drogen, die Kunst und den Tod. Doch am Ende schließt der Dichter eine Art Frieden mit der Mischung aus Leid und Schönheit, die dem Leben innewohnt.

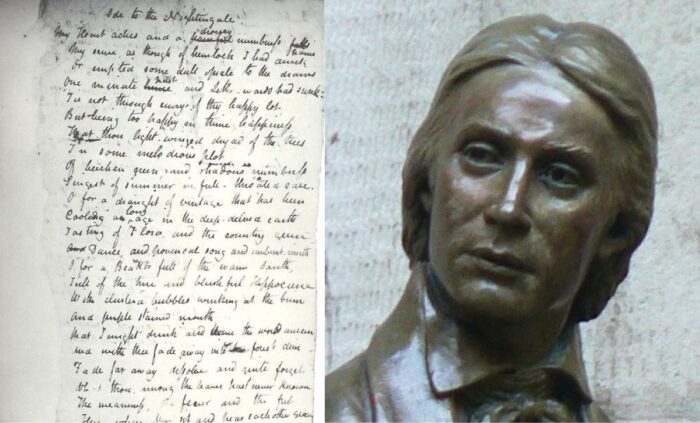

Ein Foto der ursprünglichen handgeschriebenen Fassung (Holograph) der „Ode an eine Nachtigall“ (links). Bronzestatue von John Keats am Guy’s Hospital im Londoner Stadtteil Southwark – in Würdigung von Keats‘ Ausbildungszeit als Chirurg dort. Foto: under_volcano from Canada, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons & John Keats (1795 – 1821), Public domain, via Wikimedia Commons

In den ersten beiden Strophen erwägt der Dichter künstliche Mittel. Durch Opium und Schaumwein möchte er die von ihm ersehnte Ekstase erreichen:

Mir schmerzt das Herz, und eine dös’ge Benommenheit quält

Meinen Sinn, als hätt’ Schierling ich getrunken,

Oder tumben Opiumtrunk zum Grunde geleert,

Eine Minute vorbei, und ward zum Lethe hin hinabgesunken:

…

Oh, nun ein Jahrgangstropfen! der ward

für lange Zeit schon begraben in tiefer Erd

…

Mit perlend Bläschen, am Rande blinzelnd,

Und purpurrot beflecktem Mund;

Dass trinken könnt’ ich, und ungeseh’n die Welt verließe,

Und mit dir in dunklen Wald entschwände:

***

My heart aches, and a drowsy numbness pains

My sense, as though of hemlock I had drunk,

Or emptied some dull opiate to the drains

One minute past, and Lethe-wards had sunk:

…

O, for a draught of vintage! that hath been

Cool’d a long age in the deep-delved earth,

…

With beaded bubbles winking at the brim,

And purple-stained mouth;

That I might drink, and leave the world unseen,

And with thee fade away into the forest dim:

Der in der ersten Strophe erwähnte Fluss „Lethe“ ist in der klassischen griechischen Mythologie einer der fünf Flüsse der Unterwelt, und er bewirkt Vergessen. Dies weist auf den Wunsch des Dichters hin, die Qual erinnerter Sorgen auszulöschen.

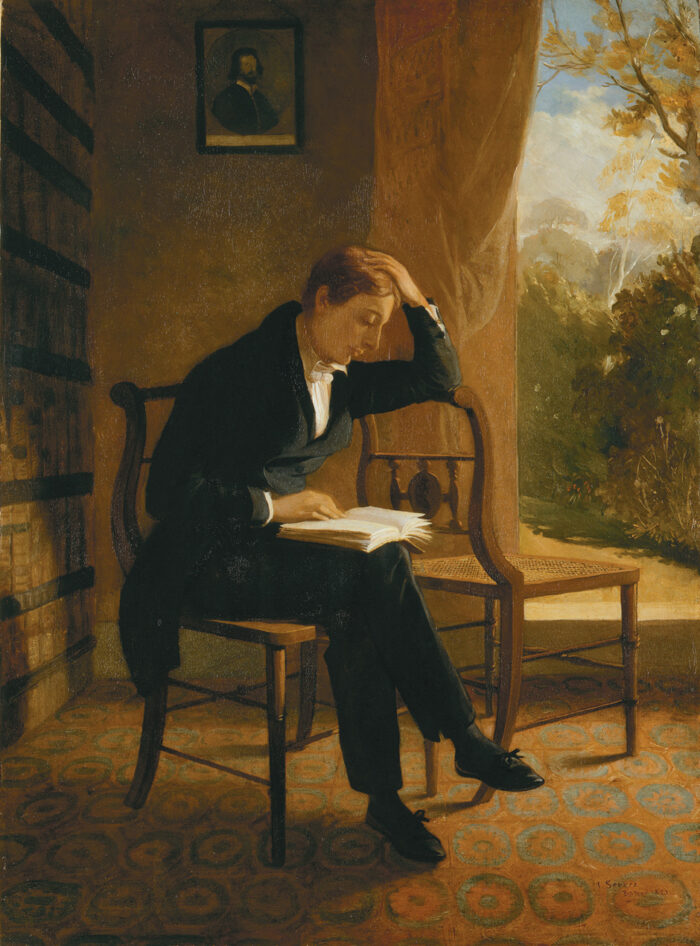

Porträt von John Keats beim Lesen, entstanden zwischen 1821 und 1823, von Joseph Severn. Öl auf Leinwand. National Portrait Gallery, London. Foto: Gemeinfrei

Der Tod als ständiger Begleiter des Dichters

Keats selbst lebte ein Leben, das auf besondere Weise durch Tragödien und Tod, aber auch von einer großen Liebe gekennzeichnet war. Die meiste Zeit seines Lebens war er arm. Sein Vater starb, als John erst acht Jahre alt war. Mit 14 verlor er seine Mutter und mit 23 seinen jüngeren Bruder Tom. Der 19-Jährige starb nach langer Krankheit Ende November 1818.

Trotz oder gerade wegen dieses großen Verlustes wurde das darauffolgende Jahr 1819 zu John Keats’ „annus mirabilis“ (Wunderjahr) – in dem fast alle seiner berühmtesten Werke entstanden. John Keats hatte kein langes Leben. Er starb im Februar 1821 im Alter von 25 Jahren, nur rund zwei Jahre nach seiner „Ode an eine Nachtigall“.

Vor diesem Hintergrund: Wenn Keats in der dritten Strophe der Ode von „Jugend bleich wird, und geisterdünn, und stirbt,“ spricht, sind dies wohl keine leeren, klischeehaften Bilder. Mit großer Wahrscheinlichkeit dachte der junge Dichter dabei an seinen kleinen Bruder, den er bis zum Tode pflegte.

[etd-related posts=“5218472,5221666″]

Strophe vier – Erheben aus den Tiefen

Mit der vierten Strophe verwirft der Dichter jedoch jegliche künstlichen Trostspender zugunsten eines höheren, intellektuelleren Weges. Er wendet sich der künstlerischen Inspiration und der poetischen Vorstellungskraft zu:

Fort! Fort! denn ich will zu dir fliegen,

Nicht auf dem Wagen von Bacchus und seinen Panthern,

Sondern auf den unsichtbaren Schwingen der Poesie.

***

Away! away! for I will fly to thee,

Not charioted by Bacchus and his pards,

But on the viewless wings of Poesy.

Und selbst als Keats Zuflucht zur tröstenden Kraft der Dichtung nimmt, demonstriert er diese Kraft mit seiner außergewöhnlichen handwerklichen und imaginativen Fähigkeit.

Verglichen mit anderen Dichtern sind Keats’ Verse von einer der reichsten sinnlichen Ausdrucksformen überhaupt durchdrungen. In dieser Ode werden alle fünf Sinne angesprochen, von der „dös’gen Benommenheit“ über den „[Geschmack] von Flora und des Landes grün“ bis zum „sanften Weihrauch, [der] an den Zweigen hängt“, der „grünen Düsternis und gewundenen bemoosten Wegen“ und natürlich der „klagenden Hymne“ des Vogels selbst. Durch poetische Mittel wie diese zeigt Keats die Kraft dieser „rauen Magie“ der Verse, dieser „so gewaltige Kunst“, um Prosperos Begriffe aus „Der Sturm“ zu entlehnen.

[etd-related posts=“5218549,5222975″]

An der Schwelle des Totenreiches

Aber ist dieses Mittel [die Poesie/die Inspiration] mächtig genug, oder wird etwas Stärkeres benötigt? Mit der sechsten Strophe ist der Dichter von einer Lobpreisung der Poesie zu einer Betrachtung des Todes übergegangen.

Ich lausch’ der Finsternis, die kommt; und manchmal schon

War halb verliebt ich in den sanften Tod,

Nun scheint es mehr denn je erstrebenswert, zu geh’n,

Inmitt’ der Nacht, schmerzlos vergeh’n,

Während du deine Seele ins Weite ergießt

In solchem Freudenrausch!

***

Darkling I listen; and, for many a time

I have been half in love with easeful Death…

Now more than ever seems it rich to die,

While thou art pouring forth thy soul abroad

In such an ecstasy!

Ich lese diese Zeilen weniger als Ausdruck eines suizidalen Verlangens, sondern vielmehr als eine tiefe Sehnsucht der Seele, die äußersten Grenzen des Seins zu erreichen, um ganz eins zu werden mit einer Schönheit, die Tod und Leid vollkommen überwindet.

Mit den Worten des englischen Professors William Harmon aus „The Classic Hundred Poems“: „Die Betrachtung vertieft sich, als der Sprecher erkennt, dass sein Wunsch zu entfliehen kein Wunsch zu sterben ist, sondern vielmehr der Wunsch, mehr zu leben – bereichert im Erleben von Musik und Poesie.“

Keats schrieb am Ende der Strophe, wenn er sterbe, die Konsequenz wäre: „Noch immer singen würdest du, doch Ohren hätt vergeblich ich – Vor deinem hohen Requiem würd‘ ich zum simplen Rasenstück.“

Dem Dichter war klar geworden, dass der Tod den Verlust all der Schönheit und des Reichtums der Welt bedeuten würde, die er gerade noch gefeiert und in der er geruht hatte. Obwohl er sich tatsächlich im wörtlichen Sinne in jener natürlichen Schönheit auflösen würde – zum „Rasenstück“ werden, einem Teil der Erde –, würde er gleichzeitig dem „hohen Requiem“ der Nachtigall gegenüber unempfänglich werden, unfähig, es noch zu hören oder wertzuschätzen.

Sterben wäre die Zerstörung der Schönheit – sowohl der Schönheit des Sprechers selbst als auch der Schönheit, die er im Leben genießt.

Von Aufbruch und Ernüchterung

Nach diesen Gedanken über den Tod wendet sich der Protagonist des Dichters in der siebten Strophe natürlicherweise der Unsterblichkeit und der Zeitlosigkeit zu:

Nicht für den Tod wardst du geboren, unsterblicher Vogel!

Kein Alltagsmensch dich niedertreten kann;

Die Stimm’, ich hört’ in schwindend’ Nacht, sie ward gehört

Schon in den alten Tagen, von Kaiser und Narr:

Vielleicht das ewig Lied den Weg erst fand

Durch Ruths betrübtes Herz, als heimwehkrank

In Tränen sie im Korn der andern stand

***

Thou wast not born for death, immortal Bird!

No hungry generations tread thee down;

The voice I hear this passing night was heard

In ancient days by emperor and clown:

Perhaps the self-same song that found a path

Through the sad heart of Ruth, when, sick for home,

She stood in tears amid the alien corn;

Indem der Dichter den Gesang der Nachtigall in „alte Zeiten“ verlegt und biblische Anspielungen einbringt, gelingt es ihm, den Vogel – oder zumindest das, was er symbolisiert, nämlich die Kunst oder die Schönheit selbst – unsterblich zu machen.

Das Gedicht beginnt, die Grenzen einer bestimmten Zeit oder eines bestimmten Ortes, einer bestimmten Person oder Geschichte zu sprengen und die gesamte menschliche Erfahrung zu umfassen. Es wird universell. Menschen wie Ruth haben schon immer eine Mischung aus Tränen, ergreifender Schönheit und Freude erlebt, und die Kunst hat stets versucht, diese unbeschreiblichen Realitäten einzufangen.

[etd-related posts=“5218470,5217868″]

J. R. R. Tolkien schrieb in „The Fellowship of the Ring“ („Die Gefährten“): „Die Welt ist wahrlich voller Gefahren, und es gibt darin viele dunkle Orte; doch gibt es immer noch vieles, das schön ist, und obgleich in allen Ländern die Liebe nun mit Kummer vermischt ist, wächst sie vielleicht nur um so stärker.“

Keats, wage ich zu behaupten, wäre dem zugeneigt, und das Gedicht macht deutlich, dass man Freude und Kummer zusammen annehmen muss. In der letzten Strophe schreibt Keats:

Leb’ wohl! Die Phantasie mag täuschen nicht so gut,

Wie sie gerühmt, du trügerischer Elf.

Leb’ wohl! Leb’ wohl! Dein klagend’ Lied verblasst

Vorbei an nahen Wiesen, und über stillen Bach,

Den Hügel hinauf, und nun ist’s tief vergraben

Im nächsten Talesgrund: War es Vision, war’s wacher Traum?

Entfleucht ist diese Musik:—Wach’ ich, oder schlaf’ ich?

***

Adieu! the fancy cannot cheat so well

As she is fam’d to do, deceiving elf.

Adieu! adieu! thy plaintive anthem fades

Past the near meadows, over the still stream,

In the next valley-glades:

Was it a vision, or a waking dream?

When I consider how my light is spent,

Fled is that music:—Do I wake or sleep?

Der Moment der Ekstase und der poetischen Vision ist vorüber. Aber diese abschließenden Strophen tragen einen Ton des Friedens und der Akzeptanz. „Leb’ wohl!“, sagt der Dichter, vielleicht mit einem traurigen Lächeln.

Er weiß, dass der unsterbliche Vogel nicht für eine Welt wie diese bestimmt ist. Die „Phantasie“ – das heißt, die Einbildungskraft und ihre Kunst – bleibt hinter der Realität zurück, und der Zauber kann nicht ewig anhalten. Der Dichter akzeptiert seine Mängel, seine Menschlichkeit – und seine Sterblichkeit.

Keats‘ Augenblick der Inspiration mag vorbei sein, der Vogel mag ihn verlassen haben, doch etwas Zeitloses und Unveränderliches ist aus diesem Moment großer Kraft und Einsicht hervorgegangen: das Gedicht selbst.

Was der Gesang der Nachtigall für Keats war, kann seine Ode für uns sein: ein Flüstern des Transzendenten, das unseren Geist und unser Herz fesselt. Alle anderen Klänge verblassen. Wir hören nur den friedlichen, klagenden Gesang des Dichters, gleich dem einsamen Ruf eines Vogels über uns.

(redaktionelle Bearbeitung: sm)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion