Vor 500 Jahren: Der deutsche Bauernkrieg (Teil 1)

Kennen Sie Hans Böheim, Joß Fritz, Jörg Schmid, Jörg Tauber, Dietrich Huirlewagen, Hans Jakob von Senftenau? Zwei weitere machten sich über die Region hinaus einen Namen: Christoph Schappeler und Sebastian Lotzer.

Sicher sind Ihnen diese Namen eher unbekannt. Wer sind sie? Vor 500 Jahren standen sie an der Spitze ihrer Wehrgemeinschaften, der Bauernhaufen, und zogen nicht nur wild durch deutsche Lande.

Beseitigung der Kirche als weltlicher Machtfaktor

Der nach ihnen benannte Bauernkrieg unterscheidet sich deutlich von anderen kriegerischen Konflikten der frühen Neuzeit. Manche meinen, dass er der Wegbereiter einer demokratischen Revolution gewesen sei, quasi als Anfang einer proletarischen Erhebung, wie sie von Karl Marx, dem Erfinder des menschenverachtenden Kommunismus, erträumt wurde.

Warum wurden Straßen und Plätze selten nach den Anführern der Bauern benannt?

Die DDR war bekannt dafür, dass sie Ereignisse der deutschen Geschichte verbog und staatssozialistisch vereinnahmte. Bei der Bewertung des Bauernkriegs vor 500 Jahren bewahrheitet sich mal wieder der Spruch: Wenn die Wirklichkeit mit der Theorie nicht übereinstimmt, muss die historische Wahrheit umgeschrieben werden.

Wir werden sehen, was die genannten „revolutionären“ Personen getan haben. Sie wollten mehrheitlich nicht eine neue Gesellschaftsordnung, sondern die Entartungen der drei Stände – Adel, Bürgertum, Geistlichkeit – beseitigen und die gute alte Zeit wiederherstellen. Wichtig war ihnen die Beseitigung der Kirche als weltlicher Machtfaktor.

Historiker der Vergangenheit übertünchen die Ereignisse oft nach aktuellem politischen Mainstream. Die bürgerliche, katholische, protestantische oder marxistische Sicht macht deutlich, dass gerade im Fach Geschichte die eindimensionale Geschichtsschreibung falsch ist.

Manche schreiben vom Aufstand für die Einheit der Deutschen und von der frühbürgerlichen Revolution des „gemeinen Mannes“. Neuerdings besinnt man sich dankenswerterweise auf die Bewertung, die damals schon gängig war. Gerd Schwerhoff zitiert deshalb in seiner neuesten Ausarbeitung „Der Bauernkrieg“ die damalige Beschreibung: „Wilde Handlung“.

Der Aufstand der Bauern brach 1524 aus, hatte seinen Höhepunkt im darauffolgenden Jahr und verebbte 1526. Überall in süddeutschen Landen organisieren sich die Bauern und die mit ihnen sympathisierenden Stadtbewohner in großen „Haufen“. Sie zerstören Klöster, brennen Burgen nieder und zwingen Herren, Grafen und sogar Fürsten in ihre „brüderliche Vereinigung“.

Die Herrscher sind zunächst uneins, aber dann läuft die militärische Maschinerie des von der Obrigkeit 1488 gegründeten mächtigen Schwäbischen Bundes an.

Hermann Eichler, Episode aus dem deutschen Bauernkrieg. Graf Helfenstein am Fuße seiner brennenden Burg, von Bauern verhöhnt. Österreichische Galerie Belvedere. Foto: Gemeinfrei

Doch diese Personen kennen Sie: Martin Luther, Franz von Sickingen, Ulrich von Hutten und Götz von Berlichingen. Thomas Müntzer, den deutsche „Revolutionäre“ des 19. und 20. Jahrhunderts auch für ihre linke nationale Idee als historisches Vorbild emporhoben, gehört sicherlich auch noch dazu.

Nun denken Sie mal darüber nach, warum Ihnen die „Revolutionäre“ unbekannt, die anderen Namen aber sehr wohl geläufig sind.

[etd-related posts=“5270514,5268335“]

Keine einheitliche Verwaltung

Merkwürdig mutet auch die Tatsache an, dass im Jahre 2017 500 Jahre Reformation mit viel Brimborium und politischem, medialem und gesellschaftlichem Aufwand gefeiert wurden, während die Erinnerung in diesem Jahr an „500 Jahre Bauernkrieg“ fast nur in akademischen Zirkeln oder in den damals betroffenen Orten erlebbar ist.

Das 16. Jahrhundert markiert den Endpunkt von Unruhen, die seit über einem Jahrhundert in vielen europäischen Staaten festzustellen sind. Von 1423 bis 1517 gab es in den deutschen Landen 18 regionale Aufstände, denen allen gemein ist, dass sie nie zueinandergefunden haben.

Es gab Aufstände in den Städten, Rebellionen von Bauern gegen ihre Herren, Fehden der Ritter gegen Städte und die adlige Obrigkeit und dazwischen die üblichen Ränkespiele der europäischen Großen in Frankreich, England, Spanien und den deutschen Landen.

Der römische Kaiser und deutsche König versuchte, sich gegenüber seinen Wählern – den Kurfürsten – zu behaupten, doch diese waren in der Regel wirtschaftlich immer stärker als das Oberhaupt, das nur auf seinen Hausbesitz zurückgreifen konnte und deshalb die Wähler finanzieren musste. Wollte er in den Krieg ziehen, musste er seine Fürsten anbetteln, die ihm Geld und Soldaten stellten oder auch nicht. Fürsten wirkten zentralisierend, indem sie versuchten, in ihren meist zersplitterten Territorien selbstständige Herrschaften – Grafen, niederen Adel, Reichsstädte, geistliche Herrschaften – zu beseitigen. Doch lehnten sie gleichzeitig die Bemühungen des Königs, Vereinheitlichungen im nationalen Maßstab durchzuführen, ab. Beide versteiften sich auf ihre eigene Libertät.

Eine einheitliche Verwaltung gab es im Deutschen Königreich beziehungsweise Römischen Kaiserreich nicht. Oft herrschten königliche Beamte, Vögte und Schultheißen willkürlich. Eine Reichsreform wurde oft angedacht, doch nie vollzogen, selbst auf dem berühmten Mainzer Reichstag von 1495 nicht, der die Fehden vergebens verbot und nur die Erhebung eines Gemeinen Pfennigs beschloss und damit die Abgabenlast der Bevölkerung erneut steigerte.

Die Kirche war die einzige Institution, die über eine zentrale Instanz verfügte und verwaltet war, doch standen zumindest in deutschen Landen die Fürstbischöfe in Konkurrenz untereinander und versuchten nicht immer, als Fürsten der weltlichen Macht die geistliche Beauftragung als Bischof zu vereinen. Außerdem war sie von Abgaben befreit.

Auch legten Übermut, Leichtsinn und Korruption der hohen Geistlichkeit die Grundlagen für die Wut der Bevölkerung. Manche Dorfpfarrer waren meist bei den Leuten und oft von der Wut gegen die „Pfaffen“ ausgenommen.

Zunehmender Drang nach Befreiung

Eine besondere Gruppe der Kirchenleute zog den Hass des Volkes auf sich: Die unzähligen Mönche, unter ihnen beispielsweise Martin Luther, waren zu einer wahren nichtsnutzigen Plage in den Städten und auf dem Land geworden.

Luther stellte die Existenz Tausender Klöster infrage, hinter deren Mauern Hunderttausende Mönche, Nonnen und Laienbrüder sehr gut lebten. Nicht vergessen werden sollte die Tatsache, dass damals das Kirchengut fast ein Drittel der gesamten Fläche der deutschen Lande bedeckte, das von Zehntausenden kirchlichen Beamten verwaltet wurde.

Denkmal für Martin Luther in Wittenberg. Es war das erste öffentliche Denkmal des großen Reformators, entworfen 1821 von Johann Gottfried Schadow. Foto: iStock

Der Bedarf an lebensnotwendigen Gütern wuchs, was sich in der Vermehrung von Handwerk und Handel äußerte. Die deutschen Länder standen um die Jahrhundertwende ökonomisch an der Spitze Europas. Wie bei den meisten historischen Veränderungen wurden die Bürger deshalb unruhig und sahen keinen anderen Ausweg, als ihre Unzufriedenheit auf die Straße zu bringen.

Der Druck von Büchern und Flugschriften wurde ab der Mitte des 15. Jahrhunderts zum damaligen sozialen Medium. Schon lange vor Martin Luther vermittelten Bibelübersetzungen in die deutsche Sprache dem gemeinen Volk die Inhalte von Gottes Wort.

All diese Faktoren führten zu einem zunehmenden Drang nach Befreiung von Zwang und Lasten und zur Forderung nach Rechtsstaatlichkeit, Mitbestimmung und Wahlmöglichkeiten und letztendlich zu den meist moderaten Forderungen der Bauern und der mittleren und unteren städtischen Schichten.

Niemand dachte daran, einen Bürgerkrieg zu führen. Der Untertanengeist war und blieb im Gegensatz etwa zu Frankreich immer mächtig.

Der niedere Adel als militärische Macht war mit dem Aufkommen des Schießgewehrs und der Geschütze kaum noch von politischer Bedeutung. Seine Burgen boten ihm im Konflikt mit der Artillerie der Großen kaum noch Schutz. Er verdingte sich als Söldner, im fürstlichen Hofdienst oder trieb sein Unwesen als Raubritter, quasi der Inkassodienst der beginnenden Neuzeit.

[etd-related posts=“5263493“]

Aufstieg des Geldadels

Die Ware-Geld-Beziehungen veränderten den Handel und das Gewerbe.

Macht und Reichtum hatten zum Beispiel die etwa 60 miteinander versippten Bürgerfamilien durch Grundbesitz, Weinbau und Weinhandel erlangt. Sie waren meist von Steuern und Lasten befreit. Wie im alten Rom kam nun der Geldadel des Handwerks und des Handels empor und beanspruchte neben den althergebrachten Patriziergeschlechtern der Stadt sein Mitspracherecht. Reich gewordene Zunftmeister, ehrbare reiche Kaufleute pochten auf ihre politische und finanzielle Macht. In Württemberg setzte sich die „Ehrbarkeit“ – die städtische Oberschicht – aus Patriziern, Großkaufleuten, Gelehrten, auch den Schultheißen, Vögten, Richtern, Ratsherren, Stadtschreibern und dem geburtsständischen Adel zusammen.

Eine Schicht neuer Personen eroberte und behauptete ihren Platz: Verwaltungsbeamte, Ratgeber, Juristen, Schulmeister, Schreiber, Ärzte und Buchdrucker. Die Bedingungen von Handel und Gewerbe, das Bank- und Kreditwesen, naturwissenschaftliche, aber auch geografische Kenntnisse mussten vermittelt und gelernt werden. Sie waren auf beiden Seiten der Auseinandersetzung zu finden.

Die ärmeren Schichten des Bürgertums vermengten sich mit verarmten Handwerkern, Gesellen und Tagelöhnern, Bettlern und dem fahrenden Volk. Besitzlos und ohne Bürgerrechte gehörten sie zu den Verlierern der wirtschaftlichen Umgestaltung. Sie stellten quasi die Schwungmasse der Unruhen, das Lumpenproletariat, und vermischten sich mit den nicht sesshaften Gauklern, Musikanten, Dirnen und Landstreichern.

Allen zusammen fehlte ein einheitliches programmatisches politisches Bewusstsein, das sie gegen die Obrigkeit vorbringen konnten.

Die hohe Geistlichkeit – Erzbischöfe, Bischöfe, Domkapitulare, Stiftsherren und Prälaten – lebte auf ihrem riesigen Kirchenbesitz, gehörte der herrschenden Schicht des Adels an und war von Steuern und dem Heeresdienst befreit. Meist waren sie humanistisch gebildet und spielten den reformatorisch gesinnten Fürsten und dem besitzenden Bürgertum in die Hände. Sie schotteten sich strikt gegen das Volk ab.

„Wenn die Ernte kläglich ausfiel, kam bittere Not“

Den größten Teil des herrschaftlichen Grundbesitzes bearbeiteten Bauern zu einer festgesetzten Geldrente, wozu meist noch die Abgabe von Naturalien hinzukam. Die Einführung und Ausweitung der Leibeigenschaft in Südwestdeutschland erklärt zu einem Teil, warum gerade dieses Gebiet zum Ausgangspunkt des Bauernkriegs wurde. Der Großteil der Bauern war leibeigen und damit fest an den Boden gebunden. Die Obrigkeiten waren bestrebt, ihre Untertanen zu Leibeigenen zu machen, was die Wissenschaft als „Territorialleibeigenschaft“ charakterisiert.

Bei den Bauern finden wir auch eine kleine Schicht, die selbst wieder abhängige, landarme Menschen an sich gebunden hat. Hinzu kam Gesinde, nicht sesshafte Personen, die als Holzfäller oder Hirten ihr Auskommen suchten. Abhängige Bauern gab es besonders in Süddeutschland. Ihr Scholleneigentum wurde aber durch dauernde Erbteilungen immer geringer, zumal beim Todesfall das beste Stück Land dem Feudalherrn übergeben werden musste.

Ulrich von Hutten schreibt deutlich: „Immer ist Sorge, immer Arbeit mit Feldern, Weinbergen, Bäumen, Wiesen […] und wenn die Ernte kläglich ausfiel, kam bittere Not.“ Sie konnten kaum vom Ertrag ihrer Arbeit leben, mussten sie doch den Zehnten ihrer Produkte an die „Nichtsnutzigen“, die Oberen bei Staat und Kirche, abgeben. Sie versorgten meist gegen geringes Entgelt die Städter. Essen musste schließlich jeder.

Einschränkungen ihrer Arbeit, ihres Feldes, ihrer Gewohnheiten wollten sie nicht mehr länger dulden. Die Sehnsucht nach der „guten alten Zeit“, nach ihrem überlieferten „alten Recht“ wurde immer größer.

Zum Beispiel beschnitt in Württemberg Graf Eberhard die angestammten Rechte der dörflichen Gemeinden. Der Bevölkerung wurde die Nutzung des Waldes und des Gemeinguts reglementiert, was wirtschaftliche Einbußen zur Folge hatte. Missernten der zurückliegenden Jahre hatten zur Folge, dass besonders die kleinen Bauern auf die Nutzung der gemeindeeigenen Wälder und Waldweiden angewiesen waren.

Eines der immerwährenden Probleme der deutschen Lande im Mittelalter war die Frage nach der einheitlichen rechtlichen Stellung des einzelnen Menschen gegenüber der Obrigkeit. Es gab keinen durchorganisierten Obrigkeitsstaat, keine Beamtenschaft, wie wir sie seit der Neuzeit kennen. Der neue Beamte konnte verbieten oder erlauben. Korruption war an der Tagesordnung. Die Durchsetzung von Recht und Gesetz war misslich.

Zusammengefasst könnte man mit den Bauern fragen, ob sie, wie es Brauch war, ein deutsches Recht aufgrund des alten germanischen Freiheitsbewusstseins schützen oder neue Rechtsbegriffe und ein neues Rechtsverständnis eingeführt werden sollten. Mit der Einführung des neuen, des römischen Rechts versuchten die Landesherren, den Brauch alter Rechtssprüche zu brechen. Sie verwiesen auf die Schriftlichkeit des neuen kodifizierten Rechts, wohingegen das alte Recht mündlich überliefert war.

Und wer konnte denn damals schon lesen? Die neue Zeit vermittelte den Bauern den Eindruck der Hilflosigkeit. Das Dorf war seine Heimat. Es war Rechts-, Kult- und Friedensgemeinschaft, die das öffentliche Leben selbst verwaltete.

Vom Fehderecht zum Freiheitsruf

Eine Gruppe, die Ritter, trug erheblich zu den Unruhen im Land bei. Sie beriefen sich auf das alte Fehderecht, das ihnen erlaubte, Streitigkeiten mit Waffengewalt auszutragen. Doch die Obrigkeit erklärte es zunehmend für unrechtmäßig. Viele Reichsritter des niederen Adels suchten neue Einnahmequellen und griffen zu räuberischen Überfällen auf Handelstransporte. Das Raubrittertum entstand.

Fehden wurden mit biblischen Zitaten wie „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ gerechtfertigt, doch 1495 verbot der Reichstag diese Praxis. Berühmte Fälle waren die Fehden von Herzog Ulrich von Württemberg und Franz von Sickingen. Sickingen, der als „Fehdeunternehmer“ große Teile Südwestdeutschlands beherrschte, fiel 1523 nach der Belagerung seiner Burg Nanstein.

Götz von Berlichingen, der „letzte Ritter“, überstand zahlreiche Auseinandersetzungen und wurde durch Goethes Drama unsterblich. Die Feldzüge gegen die Ritter nutzten die Fürsten, um Dutzende Burgen zu zerstören und ihre Macht zu sichern.

„Im gemeinen Volk ist mehr Verstand als in den Köpfen der Herren“

Ein Ritter der besonderen Art war Ulrich von Hutten. Er war nicht ein Kämpfer mit dem Schwert, sondern als ausgebildeter Humanist ein Streiter mit der Feder. Den Kampf gegen das Papsttum unterstützte er. Sein Idol war der Kaiser, der sich auch gegen die Fürsten durchsetzen musste.

Er schrieb: „Leider gibt es kein uneinigeres Geschlecht als die Deutschen. Ein jeder Fürst, ein jeder Mann, ein jeder Adlige fast ist gegen den anderen. Wahrhaftig im gemeinen Volk ist mehr Verstand als in den Köpfen der Herren.“

Ulrich von Hutten mit den Ahnenwappen Hutten (o. l.), Eberstein, Stein (aus Courtoisie gewendet) und Thüngen. Holzschnitt von Erhard Schön, um 1522. Foto: Gemeinfrei

Gegen die üppigen Pfaffen, Klöster, Fürsten und Fürstchen schimpfte er und deutete an, dass sich das Ausland freut, das Volk geteilt zu sehen. Um 1520 umfasste das Heilige Römische Reich Deutscher Nation die Territorien der sieben Kurfürsten, die Ländereien von 33 deutschen und 33 ausländischen Fürsten, 50 Bistümer, 76 Abteien und kleinere kirchliche Herrschaften, 107 Grafschaften und andere kleine Herrschaften sowie 85 freie Reichsstädte.

Alle waren eifersüchtig bestrebt, ihren Besitz zu verteidigen. Hutten kämpfte für die politische Einheit der Deutschen, weshalb er als „Auferwecker der Nation“ verstanden wird und er deshalb im 19. Jahrhundert mit Beginn der deutschen Nationalbewegung gefeiert wurde.

Nach ihm hat Hermann der Cherusker die Germanen von dem Joch der Römer befreit. So sollten sich die Deutschen jetzt von der Macht des Papstes befreien: „Mut, Mut, ihr Deutschen, hindurch, hindurch, es lebe die Freiheit!“, rief er.

Nun vermischt die Geschichtsschreibung beide Forderungen nach Freiheit: einmal die Freiheit, von weltlichen Belastungen erlöst zu werden, dann die Freiheit, wie Frankreich oder England eine Nation zu bilden. Diese letzte Freiheit war den Bauern aber zu irrational. Nationale Forderungen waren ihnen fremd.

Hutten, eine der größten Gestalten der deutschen Literatur, flüchtete vor den Fürsten und starb jung und verzweifelt auf einer Insel im Zürichsee. Interessant ist die Tatsache, dass einige Nachfahren dieser Ritter zu den tatkräftigsten Mitgliedern der Organisatoren des Attentats vom 20. Juli 1944 gegen den Führer des Nationalsozialismus wurden.

Der Kampf um das alte Recht

Die deutsche Gesellschaft war Ende des 15. Jahrhunderts enorm aus dem Gleichgewicht geraten. In den 80er-Jahren des 15. Jahrhunderts sehen wir in der Schweiz, in Österreich und in deutschen Landen Unruhen.

Hans Böheim, der Pfeifer von Niklashausen, forderte 1476 zum Aufstand in Franken auf: „Fanget an den Häuptern an und hört nicht auf zu strafen, schlagt sie alle tot […] Er wolle aber eher die Juden bessern als die Schriftgelehrten!“ Über 40.000 Anhänger folgten ihm angeblich.

Seine Erzählungen beeindruckten das Volk. Er predigte, ihm sei die Jungfrau Maria erschienen und diese habe ihm befohlen, zu verkünden, dass es in Zukunft weder Papst noch Kaiser geben soll und alle Abgaben aufgehoben werden sollen. Die Mannen des Würzburger Bischofs zersprengten schnell die Rebellen.

Hans Böheim wurde zusammen mit zwei seiner namenlosen Jünger in Würzburg verbrannt. Zur gleichen Zeit tauchten Texte einer „Reformatio Sigismundi“ eines anonymen Schreibers auf, die die Hoffnung auf eine Erneuerung von Kirche und Reich verkündeten, auf eine Ordnung, so wie sie einmal gewesen ist: die von Gott gewollte soziale Ordnung, die die Autorität des Kaisers anerkennen wollte.

Bundschuh

Die kommenden sogenannten Bundschuhverschwörungen im Elsass unter Jakob Hanser, der das Symbol der räuberischen Überfälle der terroristischen französischen Armagnaken im Jahr 1444 weitergab, erschütterten den Oberrhein. Der Bundschuh war – im Gegensatz zum Adel, der Stiefel trug – der Schuh der gemeinen Leute, dessen Sohle mit Bändern am Fuß und am Schienbein gebunden war. Er wurde als Zeichen des Protestes an einer Stange oder einem Spieß befestigt.

Das Bundschuh-Emblem. Foto: Dahn – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0

Ab 1483 wurde er im Bistum Speyer und in badischen Landen von Joß Fritz aufgehängt. Die Beschwerden betrafen die Forderung nach der Aufhebung der geistlichen Gerichtsbarkeit und der Vertreibung der jüdischen Wucherer. Friedrich Engels bezeichnete den Anführer Joß Fritz als Musterkonspirateur, da er es geschickt verstanden habe, eine „Ideologie“ – „Denn Gott will es so“ – mit weltlichen Forderungen zu verbinden.

Nicht das weltliche Recht, sondern das göttliche Recht soll jetzt wiederhergestellt werden, so wie früher das alte Recht, „stara pravda“, wie es in einem bäuerlichen Volkslied geheißen hat.

Der aufgeregte Adel schlug die Verschwörer, deren Anführer meist gefoltert und gerichtet wurden, mit Militärgewalt nieder. Wer Glück hatte, lebte unbeachtet in Kerkern, denn die Obrigkeit duldete keinen Widerspruch.

Joß Fritz entkam in die Schweiz, in der ähnliche Beschwerden der Bauern erfolgreich aufgestellt wurden. Die Berner, Solothurner und Luzerner Räte mussten den Bauern Mitsprache zugestehen und neue Steuern zurücknehmen. Wie auch heute waren die Regierungen, ob groß oder klein, immer in Geldnot, sei es durch aufwendigen Lebensstil, sei es durch militärische Rüstung. Denn der „Erbfeind“, die Türken, pochte immer wieder an die mitteleuropäischen Lande, zum Beispiel in Ungarn.

Zwei weitere Bundschuhrebellionen wurden 1514 in Württemberg und in Baden von dem Treiben der Anhänger des „Armen Konrad“, der Bauern und Handwerker abgelöst, die sich gegen neue Steuern auf Fleisch, Wein und Mehl wandten.

Weinsberg, 17. April 1525. Szene aus dem Bauernkriege. Die Gräfin Helfenstein bittet die aufrührerischen Bauern um das Leben ihres Gemahls. Öl, 142 x 177 cm. Ausgestellt: Kunsthalle Bremen, 1852, Hannover, 1853, und München, 1854. Foto: Gemeinfrei

Städtische Unruhen

Geschätzt lebten um 1500 etwa 10 Millionen Menschen in deutschen Landen, höchstens 20 Prozent davon in den etwa 3.000 Städten mit höchstens 2.000 Einwohnern. Die große Mehrheit von 80 Prozent oder mehr befand sich auf dem Land in Dörfern, Weilern oder Einzelgehöften. Es gab 68 deutsche Reichsstädte wie Nürnberg, Augsburg und Ulm, die nur dem Kaiser, aber keinem Landesfürsten zur Treue verpflichtet waren. Die anderen Städte standen unter der Herrschaft eines Territorialherren.

Zur gleichen Zeit, da der Unmut der Bauern wächst, gelingt es Rebellen in den Städten, ihre Unzufriedenheit gegen den Rat ihrer Heimatstadt zu lenken.

Manche Räte zeigen Entgegenkommen, manche lassen es auf Gewaltauseinandersetzungen ankommen. Ab 1481 kommt es zu Erhebungen der Zunfthandwerker in Regensburg und zu Bürgeraufständen in Köln, Hamburg, Braunschweig, Osnabrück und Rostock. Besonders erwähnenswert sind die studentischen Rebellen 1521 in Erfurt, die als „Pfaffenstürmer“ bekannt werden.

Die Häuser von katholischen Geistlichen werden geplündert, weil sie Propaganda gegen Luther machen. Im April 1525 sehen wir Aufstände in den Vorstädten von Frankfurt am Main, Mainz und Köln, im Mai auch in Merseburg.

Das Zentrum: Mühlhausen

Ein Zentrum der reformatorischen Idee und des Aufruhrs ist Mühlhausen. Es gelingt dort der kleinbürgerlichen Opposition, die Wahl eines Ausschusses von 40 Mann und einer Bürgervertretung von acht Mann durchzusetzen. Sie stellen ihre Beschwerden in 54 Artikeln zusammen, erzwingen deren Annahme und fordern die Durchsetzung der Reformation. Wenige Wochen später gelingt es dem Rat der Stadt, den Aufstand zu unterdrücken, was Mitte Dezember 1524 zu einer erneuten Erhebung kleinbürgerlicher Kräfte führt.

Im März 1525 wird der „Ewige Rat“ errichtet, der für die Durchführung der Reformation sorgen soll. Die „Stadtarmut“ wird durch den Verkauf von kirchlichem Eigentum gemildert.

Ende April helfen die Mühlhausener Bürger bei der Erhebung der Bürgerschaft von Langensalza. Erfurt und Frankenhausen öffnen den Aufständischen ihre Tore. Hier verbünden sich Kleinbürger mit Bauern der umliegenden Dörfer. Sie bilden unter dem Priester Thomas Müntzer das „Frankenhausener Lager“.

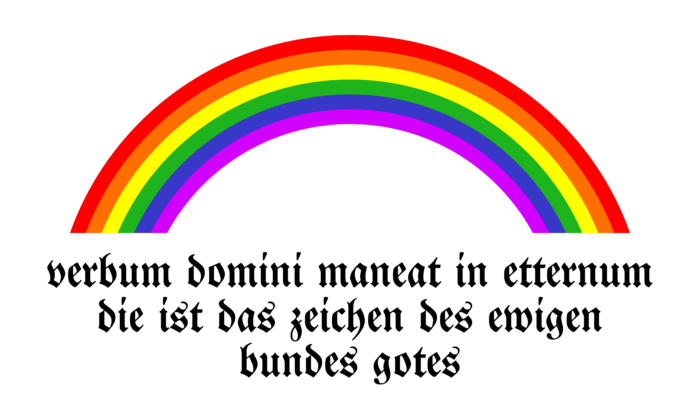

Am 10. Mai machte sich Müntzer mit 300 Mann, acht Karrenbüchsen und einer weißen Fahne mit einem Regenbogen und den Worten „Verbum domini maneat in aeternum“ (Das Wort des Herrn bleibe in Ewigkeit) auf den Weg von Mühlhausen nach Frankenhausen.

Dort vereinigten sie sich mit etwa 8.000 unberittenen Aufständischen, die mit Sense, Sichel, Dreschflegel und Gabel ausgerüstet waren. Hinzu kamen einige Bergknappen, die mit Spießen, Hellebarden und Kurzsäbeln bewaffnet waren.

Ihnen gegenüber standen mindestens 6.000 Landsknechte und Berittene der Obrigkeit.

Zeitgenössische Augenzeugen berichteten, dass vor Beginn der Schlacht ein Regenbogen am Himmel erschienen sei, den die aufständischen Bauern und Müntzer als göttliches Zeichen deuteten. Das fürstliche Heer brach den vereinbarten Waffenstillstand und griff unvermutet und heftig mit Artillerie, Reiterei und Fußvolk an. Die Bauern waren völlig überrascht und gerieten in Panik. Sie flohen panikartig in die Stadt und wurden auf dem Weg dorthin von den fürstlichen Truppen niedergemetzelt. Es gab mindestens 6.000 tote Bauern und Bürger, dagegen aber nur sechs tote Söldner auf Fürstenseite.

600 Aufständische, darunter Thomas Müntzer, wurden gefangen genommen und 300 von ihnen noch am 16. Mai vor dem Frankenhausener Rathaus hingerichtet. Am 25. Mai ergibt sich Mühlhausen kampflos den Fürsten. Der alte Rat wird wieder eingesetzt.

Die Flagge wurde im Bauernkrieg von Thomas Müntzer und den Bauern als Banner verwendet. Sie zeigt einen Regenbogen, der als Referenz für den Bund, den Gott zwischen Noah und sich selbst schloss, dienen soll. Unterhalb des Regenbogens steht auf Latein geschrieben: „verbum domini maneat in etternum“, übersetzt „Das Wort des Herrn bleibt ewig“. Darunter steht auf Deutsch geschrieben: „die ist das zeichen des ewigen bundes gotes“. Foto: Basileus1389, Eigenes Werk, CC BY 4.0

Der Mühlhausener Priester Thomas Müntzer war ein Bewunderer Martin Luthers. Er kämpfte selbst für die gewaltsame Befreiung der Bauern. Sein Widerstand richtete sich gegen die kirchliche Obrigkeit und gegen die ständisch geprägte weltliche Ordnung. Dagegen distanzierte sich Luther immer mehr von seinem Anhänger, ja er schmähte und beschimpfte ihn direkt.

Die freie Wahl des Pfarrers im Dorf

Die lokal begrenzten bäuerlichen Unruhen erhielten mit dem weltpolitischen Ereignis der Kritik des katholischen Mönchs Martin Luther an seiner eigenen Kirche durch den Thesenanschlag zu Wittenberg im Jahr 1517 eine gewaltige theoretische Untermauerung und Schubkraft.

Seine Beschwerden wurden von den Bauern besonders in einem Punkt gern übernommen, nämlich in Bezug auf die freie Wahl des Pfarrers im Dorf. Sie wollten sich von ihrem selbst gewählten Pfarrer ihre Sünden vergeben lassen. Und wenn selbst ein Mönch gegen die Kirche und den Papst anging, dann war der Protest gegen das weltliche Regiment umso mehr erlaubt beziehungsweise notwendig.

Der Kaiser, die Vertreter der Kurie und die hohe Geistlichkeit wollten Luther vernichtet sehen. Manche Fürsten wie Friedrich von Sachsen und Philipp von Hessen, einige Städte und die Ritterschaft standen aber hinter ihm. Ob dies aus religiösen Gründen geschah, ist fraglich. Vielmehr gab ihnen Luther wie den Bauern jetzt die „Ideologie“, sich gegen die ohnehin schon unbeliebten Personen und Zustände zu wehren.

Auf dem Reichstag zu Worms sollen 400 Ritter geschworen haben, zur Rebellion aufzustehen. Luther wurde 1521 unter dem Schutz eines Sachsen auf die Wartburg gebracht.

Nun bilden sich drei rebellische Unruhefelder heraus:

- die gegen Luther operierende katholische Front

- die bürgerliche Front, die gegen die Stadtpatrizier kämpft

- die bäuerliche Front, die nun nicht nur süddeutsche Landschaften betrifft, sondern auch über die Mainlinie hinaus auf die thüringischen und mansfeldischen Gebiete überspringt

Luther war entsetzt, dass seine vorlaute Kritik an der bestehenden geistlichen Obrigkeit den legitimen Anlass zu Aufruhr gegeben haben soll. Er schrieb: „Eine treue Vermahnung an alle Christen, sich zu hüten vor Aufruhr und Empörung.“

Doch es war zu spät für eine Beruhigung der einmal erregten Menschen in den Städten und auf dem Land. Seine immer wieder ambivalente Haltung und gezeigten Äußerungen zu aktuellen Gegebenheiten versuchte er, in einer weiteren Schrift, „Von der Freiheit eines Christenmenschen“, zu verdeutlichen.

Nun löste diese Parole von der Freiheit den Bundschuhgedanken nach dem alten Recht ab. Freiheit war die Losung, besonders der Bauern, die sie auf ihre Banner schrieben. Doch war man sich nicht im Klaren darüber: Freiheit für was oder Freiheit wovon?

Nicht immer wurde Luthers Mahnung, „Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan“, richtig verstanden. Die nächsten beiden Jahre waren von Aufständen der mehrheitlich ungebildeten Massen geprägt, die an den überlegenen Kräften der alten Ordnung zerbrachen.

Fortsetzung folgt

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion