Comeback ohne Deutschland: Welche Kernkraftwerke stehen und entstehen in Europa?

Angesichts des zu erwartenden Anstiegs des Stromverbrauchs und der Umweltanforderungen an eine kohlenstofffreie Produktion beginnen viele Länder, sich der Kernenergie als Stromquelle zuzuwenden. Während die Kernenergie in Europa und weltweit nach der Tragödie von Tschernobyl lange Zeit in Ungnade fiel und einige Länder beschlossen, sie ganz aufzugeben, ist heute von einer Renaissance der Kernenergie die Rede.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) ist die Kernenergie derzeit die zweitgrößte Quelle emissionsarmer Elektrizität in der Welt – gefolgt von der Photovoltaik. „Die Kernenergie liefert weltweit etwa 30 Prozent des sauberen Stroms, hier in Europa sind es 50 Prozent“, sagte Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), bei einem runden Tisch in Paris im vergangenen Dezember, an dem auch IEA-Chef Fatih Birol teilnahm.

[etd-related posts=“3883710,5144676″]

Das weltweite Comeback der Kernenergie zeige sich in drei Bereichen: dem Bau neuer großer Kraftwerke, der Verlängerung der Lebensdauer bestehender Kraftwerke und der Entwicklung kleiner modularer Reaktoren (SMR). Gleichzeitig kämpft der Sektor jedoch mit Verzögerungen und Budgetüberschreitungen beim Bau, wie in Frankreich, Finnland und im Vereinigten Königreich zu beobachten ist.

Das Interesse an der Kernenergie erwachte nach dem Klimagipfel COP28 im Jahr 2023, auf dem sich 20 „Atomländer“ verpflichteten, die installierte Kapazität von Kernkraftwerken bis 2050 zu verdreifachen.

Aktueller Stand der Kernenergie in Europa

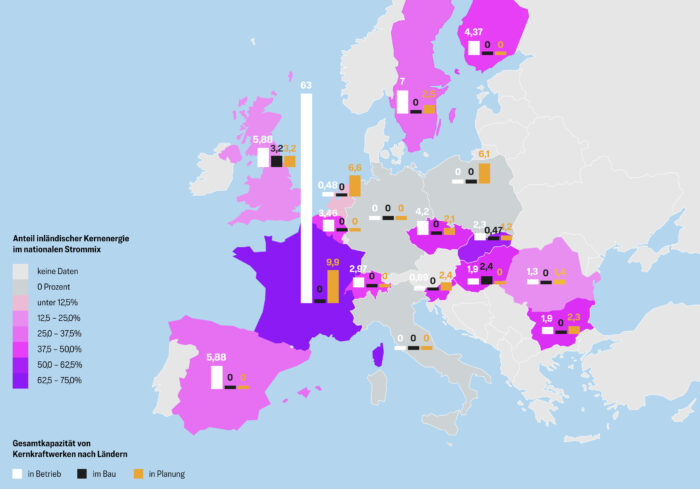

Hier konzentrieren wir uns auf den Stand der Kernenergie in Europa und geben einen Überblick über die Kernkraftwerke in den EU-Ländern, im Vereinigten Königreich und in der Schweiz, einschließlich Kraftwerken im Bau und geplanten Projekten. Der folgende Überblick umfasst nur konventionelle Reaktoren, nicht aber die sogenannten SMR, die in den vergangenen Jahren zum Schlagwort der Branche geworden sind. Deren Ära wird voraussichtlich erst nach 2030 beginnen.

Atommacht Europas: Kernkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 63 GW liefern in Frankreich derzeit rund 70 Prozent des Stroms – und einen kleinen Teil des deutschen. Auch bezüglich des geplanten Ausbaus der Kernenergie liegt Frankreich an der Spitze. Foto: Ani Asvazadurian / Epoch Times, Daten: World Nuclear Association

Belgien

Belgien betreibt zwei Kernkraftwerke (Doel und Tihange) mit vier in Betrieb befindlichen Reaktoren – zwei von 1975 und zwei von 1985 – mit einer Gesamtkapazität von 3,46 Gigawatt (GW). Die Kernenergie macht etwa 40 Prozent der gesamten Stromerzeugung des Landes aus. Im Mai 2025 hob das belgische Parlament das Gesetz zum Ausstieg aus der Kernenergie von 2003 auf. Die Laufzeit der beiden neueren Blöcke soll bis 2045 verlängert werden. Die Regierung erwägt den Bau weiterer Reaktoren.

Bulgarien

Der erste bulgarische Reaktor ging 1974 in Kozloduy in Betrieb. Heute verfügt das Land über zwei Reaktoren (Kozloduy 5 und 6) mit einer installierten Gesamtkapazität von 1,9 GW. Die Kernenergie trägt zu etwa 40 Prozent zur Stromerzeugung des Landes bei. Das Land plant nun, die Laufzeit der bestehenden Reaktoren zu verlängern. Im November 2024 unterzeichnete die bulgarische Regierung eine Vereinbarung mit Westinghouse Electric (USA) und Hyundai Engineering & Construction (Südkorea) über den Bau der Blöcke Kozloduy 7 und 8 mit einer Leistung von 2,3 GW. Sie sollen 2035 und 2037 in Betrieb genommen werden.

Deutschland

Deutschland kann auf eine lange Geschichte der Kernenergie zurückblicken. Zu seiner Blütezeit betrieb die Bundesrepublik 17 Reaktoren gleichzeitig, welche 25 Prozent unserer Elektrizität lieferten. Sechs der zehn Reaktoren mit der weltweit höchsten Stromproduktion während der Lebensdauer stammen aus Deutschland, darunter der Rekordreaktor Grohnde, der 1985 in Betrieb genommen und 2021 stillgelegt wurde. Nach den Katastrophen von Tschernobyl und Fukushima wuchs jedoch der öffentliche Widerstand, und die Regierung beschloss den Ausstieg aus der Kernenergie. Die letzten drei Kraftwerke – Isar 2, Emsland und Neckarwestheim 2 – wurden im April 2023 abgeschaltet. Seither ist Deutschland vom Stromexporteur zum Stromimporteur geworden.

[etd-related posts=“4209575,5008419″]

Finnland

Finnland hat zwei Kernkraftwerke – Loviisa und Olkiluoto – mit fünf in Betrieb befindlichen Reaktoren von insgesamt 4,37 GW. Der erste Reaktor ist 1977 in Betrieb gegangen, der jüngste im Jahr 2023. Der Anteil der Kernenergie am Energiemix beträgt derzeit etwa 42 Prozent. Die finnischen Reaktoren wurden mehrfach modernisiert, wodurch ihre Kapazität deutlich erhöht und ihre Betriebsdauer verlängert wurde. Derzeit sind keine neuen konventionellen Reaktoren geplant.

[etd-related posts=“4232290,4285700″]

Frankreich

Mit seinen 57 Reaktoren und 63 GW installierter Leistung ist Frankreich Europas Kernkraftspitzenreiter – und weltweit der größte Nettoexporteur von Strom. Die Kernenergie deckt etwa 70 Prozent der Stromerzeugung. Der jüngste Reaktor, Flamanville 3, wurde im Dezember 2024 ans Netz angeschlossen, etwa zwölf Jahre nach dem ursprünglichen Zeitplan. Im Jahr 2022 kündigte die französische Regierung Pläne zum Bau von sechs neuen Blöcken mit einer Gesamtkapazität von 9,9 GW an und erwägt acht weitere. Der Baubeginn wird für 2027 erwartet. Darüber hinaus investiert Frankreich in die Verlängerung der Lebensdauer der Reaktoren.

Italien

Italien hat sich schon früh für die Kernenergie entschieden und bis 1986 vier Anlagen in Betrieb genommen. Nach der Katastrophe von Tschernobyl wurden jedoch alle Ausbaupläne auf der Grundlage des Referendums von 1987 gestoppt. Bis 1990 wurden alle Standorte geschlossen. Die derzeitige Regierung setzt sich wiederum für Gesetzesreformen und die Auswahl von Standorten ein, um zur Kernenergie zurückzukehren, wenn auch höchstwahrscheinlich nur in Form von kleinen modularen Reaktoren.

[etd-related posts=“4398249″]

Niederlande

Mit nur einem in Betrieb befindlichen Reaktor in Borssele mit einer Kapazität von 0,48 GW ist der Anteil der Kernenergie an der niederländischen Stromversorgung mit nur etwa 3 Prozent gering. Im Jahr 1994 beschloss die Regierung den Ausstieg aus der Kernenergie, aber dieser Plan wurde 2005 wieder rückgängig gemacht. Borssele 1 erhielt eine Laufzeitverlängerung bis 2033 und wird für eine weitere Verlängerung in Betracht gezogen. Im Jahr 2024 gab die Regierung zudem ihre Absicht bekannt, vier neue Reaktoren mit einer Kapazität von jeweils bis zu 1,65 GW zu bauen. Die ersten beiden Reaktoren sollten ursprünglich bis 2035 ans Netz gehen, aber dieses Ziel ist angesichts der Verzögerungen bei der Standortauswahl und der Ausschreibung nun sehr wahrscheinlich unrealistisch.

Polen

Polen ist ein Neuling in der Kernenergie. Ohne bestehende Kapazität und Erfahrung hat sich die polnische Regierung einen ehrgeizigen Plan gesetzt, um ihre Abhängigkeit von der Kohle zu verringern und zwei große Kraftwerke zu bauen. Im Jahr 2023 unterzeichnete der lokale Energieversorger PEJ einen Vertrag mit Westinghouse und Bechtel über ein 3-Block-Kraftwerk mit 3,3 GW in Lubiatowo-Kopalino. Mit dem Bau der Anlage soll 2028 begonnen werden, der kommerzielle Betrieb soll 2040 aufgenommen werden. Ein weiteres Kraftwerk in Pątnów, das aus zwei 1,4-GW-Reaktoren von KHNP besteht, wird in Betracht gezogen.

[etd-related posts=“4591078″]

Rumänien

Rumänien betreibt im Kernkraftwerk Cernavoda zwei Blöcke mit einer installierten Leistung von 1,3 GW. Die nukleare Stromerzeugung deckt etwa 20 Prozent des nationalen Verbrauches. Die Reaktoren sind relativ neu und wurden 1996 und 2007 in Betrieb genommen. Derzeit wird daran gearbeitet, die Lebensdauer beider Blöcke zu verlängern. Im November 2024 unterzeichnete die Regierung einen Vertrag über die Fertigstellung von zwei älteren, bislang unvollendeten Blöcken in Cernavoda mit einer Gesamtkapazität von 1,4 GW. Sie sollen in den Jahren 2031 und 2032 in Betrieb gehen.

Schweden

In Schweden sind derzeit sechs Kernreaktoren an drei Standorten – Forsmark, Oskarshamn, Ringhals – mit einer Gesamtkapazität von 7 GW in Betrieb. Zusammen liefern sie etwa 30 Prozent des schwedischen Stroms. Sechs ältere Reaktoren wurden zwischen 1999 und 2020 außer Betrieb genommen. Weitere Ausstiegspläne wurden 2010 verworfen. Schweden plant nun den Bau von zwei Großreaktoren mit einer Gesamtkapazität von mindestens 2,5 GW bis 2035.

Schweiz

Die Schweiz betreibt derzeit vier Kernreaktoren in drei Anlagen – Beznau, Gösgen und Leibstadt. Mit einer Gesamtkapazität von 2,97 GW liefern sie etwa 30 Prozent des Stroms des Landes. Nach der Katastrophe von Fukushima im Jahr 2011 verbot das Land den Bau neuer Kernkraftwerke und entschied sich für einen Ausstieg bis 2044. Das Kernkraftwerk Mühleberg wurde 2019 stillgelegt. Im Jahr 2024 schlug die Regierung vor, das Verbot aufzuheben. Parlament und anschließend Volksabstimmung müssen dem noch zustimmen.

Slowakei

In der Slowakei sind fünf Kernreaktoren mit einer Gesamtkapazität von 2,3 GW an zwei Standorten in Betrieb – Jaslovské Bohunice und Mochovce. Zusammen erzeugen sie etwa 60 Prozent des slowakischen Stroms. Ein Block (Mochovce 4) mit einer Kapazität von 0,47 GW befindet sich im Bau und wird voraussichtlich 2026 in Betrieb gehen. In der Zwischenzeit gibt es Programme zur Verlängerung der Lebensdauer bestehender Blöcke. Die slowakische Regierung will in diesem Sommer zudem eine Ausschreibung für einen neuen Reaktor starten. Dieser Block mit einer Leistung von 1,2 GW in Jaslovské Bohunice soll bis 2040 fertiggestellt sein.

Slowenien

Slowenien betreibt nur einen Kernreaktor im Kraftwerk Krško mit einer installierten Leistung von 0,69 GW. Er liefert dennoch etwa 35 Prozent des Stroms des Landes. Die Anlage ist seit 1981 in Betrieb und befindet sich im Miteigentum des benachbarten Kroatiens, das sich 50 Prozent der Leistung teilt. Die Lizenz für den Reaktor wurde bis 2043 verlängert. Ein weiteres Kraftwerk plant die lokale Regierung in der Nähe von Krško (JEK2) mit einer Kapazität von 1,1 bis 2,4 GW. Die endgültige Entscheidung soll 2028 fallen, der Baubeginn ist für 2032 vorgesehen.

Spanien

Der erste Reaktor in Spanien wurde 1968 in Betrieb genommen. Heute sind sieben Blöcke an fünf Standorten mit einer Leistung von 7,12 GW in Betrieb. Drei Blöcke wurden in den 1990er-Jahren und im Jahr 2013 stillgelegt. Die Kernenergie lieferte 20 Prozent der Elektrizität im Jahr 2024. Da Spanien den Ausstieg aus der Kernenergie bis 2035 anstrebt, sind keine neuen Blöcke geplant oder in Erwägung gezogen. Der nächste Reaktor (Almaraz I) soll im Jahr 2027 abgeschaltet werden. Nach dem landesweiten Stromausfall im April 2025 gab es einige Forderungen, den Ausstieg zu überdenken.

[etd-related posts=“5119058″]

Tschechische Republik

Die Tschechische Republik verfügt über zwei Kernkraftwerke – Dukovany (vier Blöcke) und Temelín (zwei Blöcke) – mit einer installierten Leistung von insgesamt 4,2 GW. Der erste Reaktor wurde 1985 in Betrieb genommen. Der Anteil der Kernenergie an der gesamten Stromerzeugung des Landes beträgt etwa 40 Prozent. Das halbstaatliche Unternehmen CEZ verlängerte die Laufzeit der bestehenden Reaktoren. Zudem hat die tschechische Regierung beschlossen, in Dukovany zwei neue Blöcke mit einer Leistung von jeweils rund 1 GW zu bauen. Die Ausschreibung hat das koreanische Unternehmen KHNP gewonnen, der Vertrag wurde im Juni 2025 unterzeichnet. Der Baubeginn ist für 2029 vorgesehen. Die neuen Blöcke sollen in den Jahren 2036 und 2038 in Betrieb gehen.

Ungarn

Ungarn verfügt über vier Reaktoren im Kernkraftwerk Paks mit einer installierten Gesamtleistung von 1,9 GW. Der erste Reaktor wurde 1982 in Betrieb genommen. Seitdem wurden die Laufzeiten der Reaktoren verlängert und die Kapazität erhöht. Eine weitere genehmigte Laufzeitverlängerung aus dem Jahr 2022 ermöglicht den Betrieb der Blöcke für weitere 20 Jahre. Der Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung liegt bei etwa 45 Prozent. Das russische Unternehmen Rosatom baut derzeit in Paks zwei neue Reaktoren mit einer Gesamtkapazität von 2,4 GW, die 2032 in Betrieb gehen sollen.

Vereinigtes Königreich

Das Vereinigte Königreich verfügt derzeit über neun in Betrieb befindliche Kernreaktoren an fünf Standorten mit einer Gesamtkapazität von 5,88 GW, die etwa 15 Prozent des landesweiten Strombedarfs decken. Mit Ausnahme von Sizewell B sollen alle Blöcke aufgrund ihres Alters bis 2030 stillgelegt werden. Hinkley Point C, ein neues Kraftwerk mit zwei Blöcken von insgesamt 3,2 GW, ist seit 2017 im Bau. Das Projekt verzögert sich jedoch und wird nicht vor 2030 in Betrieb gehen. Im Juni 2025 kündigte die britische Regierung die Finanzierung eines ebenso großen Kraftwerks Sizewell C an, die endgültige Investitionsentscheidung wird für Juli 2025 erwartet.

Dieser Artikel erschien im Original bei Epoch Times Tschechien unter dem Titel „Velký přehled jaderných elektráren v EU – kde jaké stojí, kde se stavějí anebo stavět budou“. (redaktionelle Bearbeitung ts)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion