Warum arabische Staaten palästinensische Flüchtlinge ablehnen

In Kürze:

Zerrissen zeigt sich die arabische Welt in ihrer Haltung zur Hamas – zwischen stiller Unterstützung und offener Ablehnung.

Radikalisierung: Alte Erfahrungen und Angst vor Radikalisierung belasten die Beziehungen mit palästinensischen Flüchtlingen.

Blockiert ist der arabisch-israelische Friedensprozess seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023.

Testfall: Im Ringen um Einfluss könnte Gaza zum Testfall für eine neue arabisch-israelische Ordnung werden.

Der Gazastreifen befindet sich seit Jahren in einer schwierigen humanitären Lage. Die Situation hat sich für die Zivilbevölkerung nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023 dramatisch verschlechtert. Denn als Reaktion auf den Angriff begann Israel eine umfangreiche militärische Offensive.

Die Lösung der palästinensischen Frage ist nicht nur für Israel ein Thema, sondern auch für die arabischen Nachbarn – wenn auch auf ganz eigene Weise. Denn einige arabische Staaten halten sich zu dem Thema bewusst auf Distanz. Dahinter stehen nicht nur sicherheitspolitische Erwägungen, sondern auch historische Erfahrungen mit Flüchtlingswellen, radikalem Islamismus und internen Spannungen.

Während die internationale Gemeinschaft nach Lösungen sucht, wird klar: Gaza ist längst nicht nur ein Krisenherd – sondern auch ein ungelöstes Problem für die gesamte arabische Welt.

Furcht vor der Hamas in der arabischen Welt

Die radikal-islamistische Terrorgruppe Hamas herrscht seit 2007 mit harter Hand über den Gazastreifen. In dem Gebiet mit rund 2,2 Millionen Einwohnern kontrolliert sie die Verwaltung, das Bildungssystem, die Medien und die Sicherheitskräfte. Kritiker sprechen von einer autoritären Einparteienherrschaft, denn seit ihrer Machtübernahme hat es keine Wahlen mehr gegeben. International und auch innerhalb der arabischen Welt ist die Hamas zunehmend isoliert.

Radikale Ansichten und eine Kultur des Terrorismus in Gaza stellen nicht nur für eine Wiederbelebung des Friedensprozesses mit Israel ein Hindernis dar, sondern sorgen auch für Furcht und Zurückhaltung in der arabischen Welt. Besonders Ägypten fürchtet eine Ausbreitung des radikalen Islamismus durch die Hamas und lehnt Flüchtlinge aus Gaza daher ab. Denn die Hamas ist mit der heimischen Muslimbruderschaft, die von Kairo als Terrororganisation eingestuft wurde, ideologisch verwandt.

Die Haltung Ägyptens wird als entscheidend angesehen, denn das Verlassen des Gazastreifens ist im Wesentlichen nur in Richtung Israel und Ägypten möglich. In beiden Fällen gibt es jedoch hohe Grenzzäune und seit Oktober 2023 eine verschärfte Grenzpolitik. Deshalb wird der Gazastreifen oft als eine Art Freiluftgefängnis bezeichnet. Ägypten öffnet den Rafah-Grenzübergang nur sporadisch für humanitäre Hilfe.

Palästinenser stehen nahe der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. (Archivbild) Foto: Mohammed Talatene/dpa

Am 16. Februar 2024 in Rafah im südlichen Gazastreifen in der Nähe des Grenzzauns zwischen Gaza und Ägypten. Foto: Mohammed Abed/AFP über Getty Images

Allerdings distanziert sich nicht nur Ägypten von der Hamas, sondern auch mehrere andere arabische Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate. Abu Dhabi verurteilte zwar die israelischen Offensivmaßnahmen, sieht jedoch die Hamas und andere radikale Islamisten als Bedrohung für die Stabilität im Nahen Osten und darüber hinaus an.

Gleichzeitig distanziert sich auch Saudi-Arabien, ein weiterer wichtiger Akteur in der Region, von der islamistischen Extremistenorganisation. Der saudische Scheich Ibrahim Al-Muhaimid etwa sagte: „Was die Hamas gegen Israel unternimmt, ist kein Dschihad, sondern ein Akt des Satans.“

Laut der US-amerikanischen Foundation for Defense of Democracies (FDD) beunruhigt die saudische Führung Parallelen zwischen den Aussagen der Hamas über Nichtmuslime und denen des saudischen al‑Qaida-Chefs Osama bin Laden.

Der Thinktank erwähnt, dass einige Intellektuelle fordern, dass Palästinenser, die in Gaza während des Konflikts sterben, nicht als „Märtyrer“, sondern einfach als „Tote“ bezeichnet werden. Mit diesen und ähnlichen Schritten könne religiöse Instrumentalisierung vermieden werden. Auch saudische TV-Sendungen beschäftigen sich zunehmend kritisch mit der radikalen islamischen Ideologie.

Palästinensische Flüchtlinge unerwünscht?

Die Erfahrungen der Länder, welche früher palästinensische Flüchtlinge aufgenommen haben, waren oft schmerzhaft und konfliktbeladen. Sei es durch religiöse und politische Spannungen, wirtschaftliche Überlastung oder die Destabilisierung ganzer Regionen.

Nach der Gründung des Staates Israel im Jahr 1948 flohen rund 700.000 Palästinenser nach Jordanien, Syrien und in den Libanon. Darauf folgte eine zweite große Flüchtlingswelle im Jahr 1967, als die benachbarten arabischen Staaten erneut in einem Krieg gegen Israel besiegt wurden.

Unter den Flüchtlingen traten wiederholt organisierte bewaffnete Gruppen auf, die politische Rollen übernahmen. In Israels östlichem Nachbarn Jordanien eskalierte dies so weit, dass die PLO (Palästinensische Befreiungsorganisation) – die sich in den palästinensischen Flüchtlingslagern etabliert hatte – mit eigenen Streitkräften gewissermaßen einen Parallelstaat zu betreiben begann. Im Jahr 1970 lösten sie sogar einen bürgerkriegsähnlichen Konflikt aus, der unter dem Namen „Schwarzer September“ bekannt wurde. Die PLO wurde nach dem Konflikt in den Libanon vertrieben, was dort weitere Konflikte mitverursachte.

Die aufnehmenden Länder kämpfen seitdem mit den anhaltenden Auswirkungen des Flüchtlingszustroms. Mittlerweile ist die Anzahl der palästinensischen Flüchtlinge, zu denen auch Nachkommen der ursprünglichen Flüchtlinge zählen, im Nahen Osten auf mindestens 5 Millionen angewachsen.

Israel lehnt ihr Rückkehrrecht kategorisch ab. Diese Frage der Rückkehr ist jedoch nach Ansicht von Experten einer der größten Knackpunkte in der palästinensisch-israelischen Friedensfrage.

Der Nahe Osten mit Hauptstädten und Landesgrenzen. Foto: PeterHermesFurian/iStock

Die Rolle Irans, Katars und der Türkei im Hamas-Konflikt

Zum Gesamtbild gehört zweifellos, dass die Hamas weiterhin Unterstützung von mehreren Regierungen in der Region erhält.

Der wichtigste staatliche Förderer ist der Iran. Die iranische Führung betrachtet die Hamas als Teil der sogenannten „Widerstandsachse“ gegen Israel – gemeinsam mit der palästinensischen islamischen Dschihad-Bewegung, der libanesischen Hisbollah und der Huthi-Miliz im Jemen. Die Islamische Republik unterstützt die Hamas mit Geld, Waffen und militärischer Ausbildung.

Auch Katar spielt eine Schlüsselrolle unter den Unterstützern. Das Land beherbergt seit Jahren hochrangige Hamas-Funktionäre in der Hauptstadt Doha und leistet gleichzeitig finanzielle Hilfe. Zudem tritt Katar regelmäßig als Vermittler bei Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Hamas und Israel auf.

Die Türkei unterstützt die Hamas vorrangig politisch. Präsident Recep Tayyip Erdoğan pflegt Beziehungen sowohl zur Hamas als auch zur Palästinensischen Autonomiebehörde. Der mittlerweile von Israel getötete Hamas-Chef Ismail Hanija besuchte mehrfach Ankara. Nach dem Angriff vom 7. Oktober 2023 bemühte sich die Türkei auch mehrmals um Vermittlung mit Israel.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan spricht während einer Solidaritätskundgebung mit den Palästinensern in Gaza am 28. Oktober 2023 auf dem Atatürk Flughafen in Istanbul, Türkei. Foto: Burak Kara/Getty Images

Die palästinensische Frage ist ein Problem für die gesamte arabische Welt

Die Beilegung der palästinensisch-jüdischen Feindseligkeiten steht regelmäßig auf der weltpolitischen Tagesordnung.

Schon während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump begann eine Initiative, die die Beziehungen Israels zur arabischen Welt grundlegend neu ausrichten sollte. Trump sagte, dass dies auch nötig sei, um den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern zu lösen.

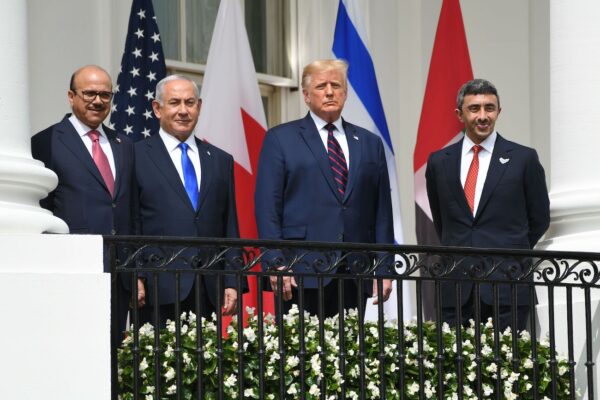

Dabei geht es um die Abraham‑Abkommen, deren Ziel es war, vollständige diplomatische Beziehungen, wirtschaftliche Kooperation und gegenseitige Anerkennung zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn zu etablieren.

Die ersten Abkommen wurden im September 2020 von den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain unterzeichnet, mit denen die beiden als erste arabische Staaten am Golf offiziell Israel anerkannten und mit Jerusalem diplomatische Beziehungen aufnahmen.

Trump betonte im Jahr 2020 in einem Interview mit „Fox-News“, die Abkommen würden auch die Palästinenser unter Druck setzen, um mit Israel zu verhandeln. Er erklärte im September 2020 bei der Unterzeichnung, dass die US-Regierung „sehr deutliche Signale“ von den Palästinensern erhalten habe, „dass sie Teil dessen sein möchten, was geschieht“.

„Dies könnte zum Frieden führen, zum ersten echten Frieden im Nahen Osten“, sagte Trump über die Abkommen damals.

Der Außenminister von Bahrain, Abdullatif Rashid Al Zayani, der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, US-Präsident Donald Trump und der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vor der Unterzeichnung der Abraham-Abkommen. In Washington, D.C. am 15. September 2020. Foto: Saul Loeb/AFP via Getty Images

Wurde am 7. Oktober 2023 ein Friedensprozess gestoppt?

Die Hamas und auch die PLO lehnten das Abraham-Abkommen von Anfang an ab, da sie darin einen Verrat an der palästinensischen Sache sehen. Im Rahmen einer Friedensinitiative aus dem Jahr 2002 erklärten die 22 arabischen Staaten, dass sie mit Israel nur dann „normale“ Beziehungen aufnehmen würden, wenn es den Palästinensern einen Staat zugesteht und Israel seinen Rückzug aus den seit 1967 besetzten Gebieten vollzieht.

Dennoch unterzeichneten bis zum 7. Oktober 2023 auch Marokko und Sudan ein Abraham-Abkommen mit Israel. Zudem befand sich Saudi-Arabien im fortgeschrittenen Stadium von Gesprächen.

Das Abkommen hatte sichtbare Auswirkungen. Der Handel zwischen den Unterzeichnerstaaten stieg von nahezu null im Jahr 2019 auf geschätzte 10 Milliarden US-Dollar in den ersten drei Jahren. Die diplomatischen, politischen, militärischen und kulturellen Beziehungen blühten auch auf.

Die brutalen Terroranschläge am 7. Oktober 2023 haben diesen Prozess jedoch stark behindert, aber nicht gestoppt, sodass eine Einigung mit den Palästinensern – was Trump noch 2020 vorhergesagt hatte – nicht erzielt werden konnte.

Die Zukunft Gazas

Der Analyst Raphael S. Cohen beschreibt Gaza in einem Kommentar als ein „Land ohne gute Optionen“. Damit ist gemeint, dass selbst im Falle eines Abkommens zwischen Israel und der Hamas zur Beendigung der Kämpfe die Zukunft des Gebiets alles andere als einfach wäre. Wer soll dort regieren? Wie kann man die humanitäre Situation lösen und was passiert mit der lokalen Bevölkerung?

Die Vereinten Nationen schätzen, dass über 1,8 Millionen Menschen dort dringend Unterkünfte benötigen und fast sieben von zehn Gebäuden beschädigt oder völlig zerstört wurden. Der Wiederaufbau Gazas könnte laut den USA bis zu 15 Jahre dauern.

Ein Wiederaufbau des Gazastreifens erscheine laut Cohen unter der Herrschaft der Hamas kaum möglich. Gleichzeitig ist unklar, wer die Hamas überhaupt entmachten könne – ein militärischer Sieg wäre schwierig, und weder westliche Staaten noch arabische Nachbarn wollen dafür Verantwortung übernehmen. Langfristig sei eine Entwaffnung extremistischer Kräfte und ein gesellschaftlicher Wandel notwendig, um überhaupt stabile Perspektiven für Gaza zu schaffen.

Dabei könnte das Abraham-Abkommen unter Einbeziehung der Palästinenser eine entscheidende Rolle spielen.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion