Auf der Suche nach neuem Weg für Behindertenwerkstätten

In Kürze:

- Der fraktionslose Landtagsabgeordnete Sascha Herr setzt sich für ein landesfinanziertes Modellprojekt zur Verbesserung der Lage von behinderten Menschen in hessischen Werkstätten ein.

- Der Kernidee: Mehr Transparenz über die Entlohnung und den Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt

- Hessens Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) verweist auf die Zuständigkeit des Bundes.

- Eine Studie der Bundesregierung aus dem Jahr 2023 sieht Reformbedarf. Ein Gesetzentwurf ist bislang nicht in Sicht.

Im Hessischen Landtag ist die Forderung nach einer besseren Bezahlung von Menschen mit Behinderung und nach verstärkter Unterstützung für den Übergang in den regulären Arbeitsmarkt laut geworden.

Der fraktionslose Abgeordnete Sascha Herr hatte dazu vor wenigen Tagen einen offenen Brief an die zuständige Ministerin Heike Hofmann (SPD) verfasst. Darin schlug er drei Sofortmaßnahmen zur Unterstützung von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) vor:

- Landeseigene Datenerhebung zur Entgeltsituation und Beschäftigung in Werkstätten

- Landesfinanziertes Modellprojekt zur Erprobung fairerer Entgeltmodelle

- Verbindliche Beteiligung der Werkstatträte und Betroffenenvertretungen

Inklusionsanspruch Hessens „glaubwürdig einlösen“

„Diese drei Schritte sind weder revolutionär noch parteipolitisch – sie sind schlicht notwendig, um den Anspruch von Inklusion in Hessen glaubwürdig einzulösen“, argumentierte Herr.

Herrs offener Brief folgte auf die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage des Abgeordneten, die ergab, dass Menschen mit Behinderungen in hessischen Werkstätten im Durchschnitt 218 Euro im Monat verdienen und dass in den vergangenen zehn Jahren im Schnitt 45 Beschäftigte pro Jahr aus einer Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt gewechselt sind.

Er bat die Ministerin, seine Anregungen „zur Chefsache zu machen“ und „vorhandene Spielräume auch zu nutzen“.

Ein Ministeriumssprecher teilte Epoch Times mit, dass das Ministerium Herr eine Antwort zukommen lassen werde. Herr bestätigte auf Nachfrage von Epoch Times, dass er für seinen Vorstoß bereits zahlreiche Rückmeldungen von Verbänden, Werkstätten und Werkstatträten erhalten habe. Namen wolle er nicht nennen, „da viele Betroffene sensibel reagieren […] und Sorge vor Nachteilen innerhalb bestehender Strukturen haben“. Der Tenor sei jedenfalls „überwiegend positiv und ermutigend“.

Herr: Keine Milliardenprogramme notwendig

Das Thema beschäftige ihn, weil er sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld erlebt habe, „wie schwer es Menschen mit Behinderungen oft haben, Anerkennung und echte Teilhabe zu bekommen“. Doch „gerade Menschen am Rand der Gesellschaft“ verdienten „eine starke Stimme“.

Auf die Frage der Epoch Times nach dem finanziellen Aufwand für seine Ideen antwortete Herr: „Eine landeseigene Datenerhebung oder ein Modellprojekt bewegen sich […] in einem sehr überschaubaren Kostenrahmen.“ Andere Bundesländer setzten Vergleichbares bereits heute um. Ihm gehe es um „kleine, gezielte Investitionen“, nicht um „Milliardenprogramme“.

Eine seriöse Zahl lasse sich aus seiner Sicht aber erst dann nennen, wenn echte Daten vorlägen. Alles andere halte er für „fachlich unredlich“. Zudem habe bislang niemand konkret argumentiert, dass seine Vorschläge zu teuer seien. „Allgemein wird gesagt, man müsse ‚auf den Bund warten‘.“

Gesetzgebung im Bund maßgeblich

Genau das hatte auch Ministerin Hofmann am 16. September 2025 in ihrer ersten Antwort auf die Kleine Anfrage Herrs (21/2573) vom 26. August betont:

„Es erfordert eine bundesgesetzliche Änderung, um die Entgelte angemessen erhöhen zu können.“

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) gibt als durchschnittliches Monatsentgelt für die rund 300.000 WfbM-Beschäftigten in ganz Deutschland für das Jahr 2023 232 Euro an. Dabei bezieht sie sich auf Zahlen der Bundesregierung. In Hessen lag der Betrag mit 218 Euro demnach etwas darunter.

Darin sind der gemäß Paragraf 221 Absatz 2 des Sozialgesetzbuches IX ausgezahlte gesetzliche Grundbetrag in Höhe des gesetzlichen Ausbildungsgeldes von derzeit 133 Euro sowie das vom Rehabilitationsträger zu finanzierende Arbeitsförderungsgeld in Höhe von maximal 52 Euro bereits enthalten.

Der Rest – im Fall Hessens also mindestens 33 Euro – entspricht demnach dem durchschnittlichen, individuell ausgezahlten Steigerungsbetrag je nach Menge und Güte des Arbeitsergebnisses eines Beschäftigten.

„Über 70 Prozent der Arbeitsergebnisse“ würden „direkt als Arbeitsentgelte an die Beschäftigten ausgezahlt“, heißt es in einem Papier der BAG WfbM. „Der übrige Teil des Arbeitsergebnisses kommt ihnen ebenfalls zugute, in Form von Ersatz- oder Modernisierungsinvestitionen oder als Rücklage.“

Eine Frau mit Downsyndrom (r.) arbeitet in einer Behindertenwerkstatt. Foto: AnnaStills/iStock

Details unklar

Ministerin Hofmann erklärte auf Herrs Kleine Anfrage, dass „Erkenntnisse über die Spannweite zwischen dem niedrigsten und dem höchsten durchschnittlichen Entgelt“ ihrem Ministerium nicht vorlägen.

„Eine separate Datenerhebung zur Abbildung regionaler Unterschiede würde bei der gegebenen Struktur der Zusammensetzung des Entgelts […] keinen Erkenntnisgewinn bringen“, erläuterte Hofmann in einem Antwortschreiben auf die „vertiefenden Fragen“ Herrs vom 10. Oktober.

Die Entgelte hingen vom Arbeitsergebnis der Werkstatt und damit auch von den Gegebenheiten vor Ort ab. Ein Vergleich sei nicht möglich. Auch über das Gesamteinkommen der WfbM-Beschäftigten kenne man keine Zahlen. „Eine Auflistung nach Region und Träger“ sehe „die statistische Erfassung“ ebenfalls nicht vor.

Man wisse aber, dass von 1.740 behinderten Menschen, die 2023 an den „betriebsintegrierten Beschäftigtenplätzen“ Hessens gearbeitet hätten, 53 den Sprung in den regulären Arbeitsmarkt geschafft hätten. In den vier Jahren zuvor habe die Zahl zwischen 39 und 49 gelegen. Insgesamt seien zwischen 2015 und 2024 genau 452 „Werkstattbeschäftigte in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gewechselt“, so das Ministerium.

Der Sprecher des Hessischen Arbeitsministeriums nannte eine bundesweite Übergangsquote von circa 0,2 Prozent. Nach einer Studie, die das Bundesarbeitsministerium (BMAS) unter Hubertus Heil (SPD) in Auftrag gab und im September 2023 veröffentlichte, lag die bundesweite Quote im Jahr 2019 bei 0,35 Prozent.

Mindestlohnmodell umstritten

Die Studienautoren plädierten unter Verweis auf die UN-Behindertenrechtskonvention und das Grundgesetz für den Umstieg auf ein steuersubventioniertes Modell nach dem Mindestlohngesetz auch für Beschäftigungsverhältnisse in WfbM. Jan van Aken, der Vorsitzende der Linken, hatte sich im vergangenen Jahr dafür ausgesprochen.

Nach einem Sachstandsbericht der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages (WD) aus dem Jahr 2024 wird das Mindestlohngesetz bei WfbM-Beschäftigten nicht angewendet, weil es sich nach Paragraf 221 SGB IX in der Regel nicht um Arbeitnehmer, sondern um „arbeitnehmerähnliche Personen“ handelt.

Einer Änderung dieser Praxis steht Sascha Herr skeptisch gegenüber. Menschen mit Behinderungen in WfbM den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen, wäre aus seiner Sicht „nur sinnvoll im Rahmen einer umfassenden Systemreform, die Finanzierung, Sozialversicherungsfragen und Übergangsstrukturen berücksichtigt“, teilte er der Epoch Times mit. „Ein reiner Mindestlohn ohne Systemanpassung würde Werkstätten überfordern.“

Auch Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, hatte sich im April im „Spiegel“ gegen die Studienempfehlung ausgesprochen. Die Betroffenen sollten ihrer Meinung nach „nicht den Mindestlohn in der Werkstatt erhalten, sondern in den ersten Arbeitsmarkt wechseln“.

Ähnlich wie Herr verwies auch sie auf mögliche Nachteile bei der Altersrente und dem Bedürfnis vieler WfbM-Beschäftigter nach einem geschützten Arbeitsraum. Bentele favorisierte eine höhere Förderung von „Inklusionsfirmen“, also solcher Betriebe, die Behinderte regulär anstellen.

Bundesregierung plant Reform

Nachdem die Ampelregierung das Thema nicht weiter vorangetrieben hatte, liegt der Ball nun im Feld von BMAS-Chefin Bärbel Bas (SPD). Auf Seite 21 des aktuellen Koalitionsvertrags wird der Wille zur Verbesserung der Inklusionspolitik skizziert. Zu den Absichtserklärungen gehört auch ein Bekenntnis zu einer WfbM-Reform, inklusive eines besseren Werkstattentgelts.

Das frühere BMAS hatte im Rahmen eines Dialogs mit Werkstattträgerverbänden im September 2023 Vorschläge zur Reform des Werkstattsystems erarbeitet, die von der BAG WfbM kommentiert wurden.

Das aktuelle BMAS bestätigte auf Nachfrage der Epoch Times, dass es „in der nächsten Zeit“ einen Gesetzentwurf vorlegen wolle.

[etd-related posts=“5274017,5269200″]

Wie bestreiten Menschen, die in Behindertenwerkstätten arbeiten, ihren Lebensunterhalt?

Nach der aktuellen Gesetzeslage muss der größte Teil der Betroffenen übrigens nicht allein mit seinem dort erzielten Entgelt auskommen. Laut WD-Sachstandsbericht erhalten die WfbM-Beschäftigten normalerweise ergänzende Sozialleistungen zur Deckung ihres Lebensunterhalts.

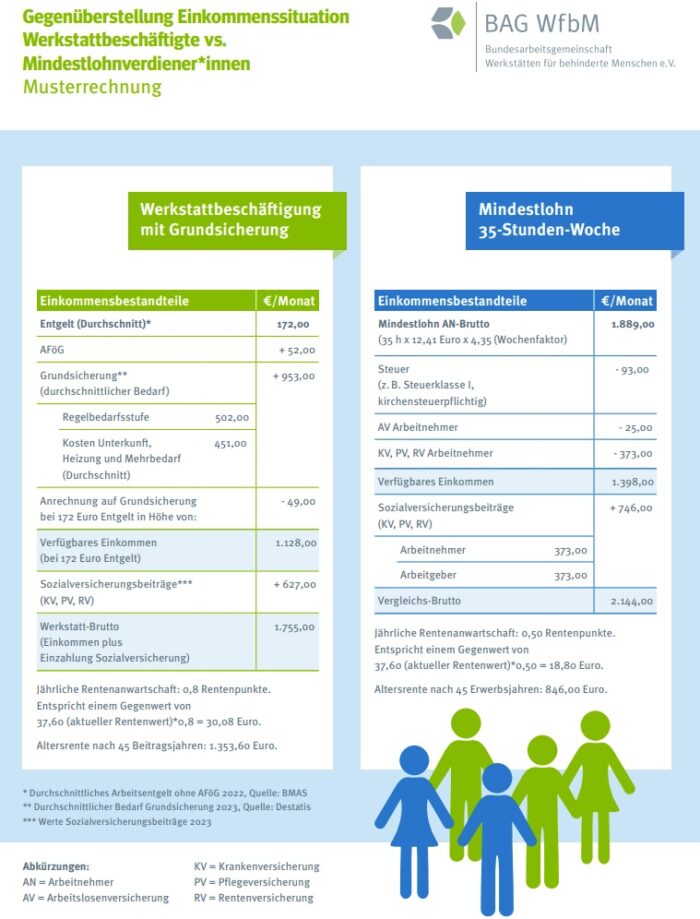

Die Grafik zeigt eine Musterrechnung, die die finanzielle Situation eines Werkstattbeschäftigten mit Grundsicherung und eines Mindestlohnempfängers gegenüberstellt. Foto: Bildschirmfoto/BAGWfbM.de

Infrage kämen Leistungen aus der Grundsicherung, der Erwerbsminderungsrente oder aus einer Kombination beider Zuwendungsarten. Nur 15 Prozent der Beschäftigten in WfbM hätten im Jahr 2019 keine entsprechenden Sozialleistungen bezogen, so die Wissenschaftlichen Dienste.

Zudem seien die WfbM-Beschäftigten „in allen Zweigen der Sozialversicherung“ mit Ausnahme der Arbeitslosigkeit abgesichert, auch wenn sie selbst „im Regelfall wegen der geringen Höhe der Vergütung keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen“ müssten.

Laut BAG WfbM werden die Werkstattbeschäftigten zudem „rentenrechtlich so veranlagt, als ob sie 80 Prozent der sogenannten sozialversicherungsrechtlichen Bezugsgröße verdienten“.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion