Wird Telemedizin missbraucht? Der Fall „medizinisches Cannabis“

In Kürze:

- Rezept per Klick: Telemedizin verändert den Zugang zu verschreibungspflichtigen Medikamenten.

- Wachstumsmarkt Cannabis: Deutschland nimmt europaweit eine Vorreiterrolle ein.

- Warnung der Apothekerverbände: Es besteht die Gefahr von rein kommerziellen Interessen in der Patientenversorgung.

- Kritik von Patienten- und Branchenvertretern: Drohen Einschränkungen durch neue politische Vorgaben?

Über die App einen Arzt konsultieren, sich per Videochat krankschreiben lassen und schließlich ein Rezept via E-Mail erhalten. Was einst nach Zukunftsmusik klang, ist heute für viele Patienten längst Alltag. Spätestens seit der Corona-Pandemie hat die Telemedizin in Deutschland einen deutlichen Schub erfahren.

Doch nicht alle Entwicklungen verlaufen reibungslos. Besonders im Bereich medizinisches Cannabis sorgen digitale Verschreibungen zunehmend für Diskussionen. Denn der medizinische Fortschritt birgt kommerzielle Interessen und eröffnet auch rechtliche Grauzonen.

Telemedizin: Die Zukunft der Gesundheitsversorgung?

Telemedizin bezeichnet das Erbringen medizinischer Dienstleistungen über digitale Kommunikationskanäle – etwa per Videokonferenz. Patienten können sich bequem von zu Hause aus beraten lassen, Atteste erhalten oder Rezepte ausstellen lassen, ohne je eine Praxis besucht zu haben.

Nach der Digitalisierungsstrategie von 2023 des damaligen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach (SPD) war vorgesehen, bis 2026 in mindestens 60 Prozent der unterversorgten ländlichen Regionen Anlaufstellen für sogenannte „assistierte Telemedizin“ einzurichten. Diese sollen beispielsweise in Apotheken oder Gesundheitskiosken entstehen und es den Patienten ermöglichen, mit Unterstützung geschulten Personals digitale Geräte zu nutzen, um ärztliche Beratung und Diagnostik auch ohne die direkte Anwesenheit eines Arztes in Anspruch zu nehmen.

Mit dem Wachstum des digitalen Gesundheitsmarktes rückt damit auch die Frage nach Verantwortung und Regulierung stärker in den Vordergrund.

Fallbeispiel: Medizinisches Cannabis

Ein Bereich, in dem sich die Chancen und Herausforderungen digitaler Gesundheitsversorgung deutlich zeigen, ist der Einsatz von medizinischem Cannabis.

Cannabis als medizinisches Mittel ist keine neue Erfindung. Bereits um 2700 v. Chr. wurde es in chinesischen Medizintexten als Heilmittel beschrieben. Auch im 19. Jahrhundert untersuchten europäische Ärzte zunehmend die pharmakologischen Eigenschaften der Pflanze.

Trotz dieser frühen Nutzung fand Cannabis erst spät Eingang in die moderne westliche Medizin. Ein Meilenstein war die Gesetzesänderung im Jahr 2017, die es Ärzten in Deutschland erlaubte, Cannabisblüten, Cannabisextrakte und cannabisbasierte Arzneimittel zu medizinischen Zwecken unter bestimmten Voraussetzungen als Therapiealternative zu verschreiben – etwa bei chronischen Schmerzen oder schwerwiegenden neurologischen Erkrankungen.

Mit der Teillegalisierung von Cannabis im April 2024 unter der damaligen Ampelregierung hat sich die rechtliche Lage erneut gewandelt. Medizinisches Cannabis fällt nun nicht mehr unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG), was die Verschreibung erheblich vereinfacht hat, auch im Rahmen der Telemedizin.

Verarbeitete Cannabisblüten in der Produktionsstätte des deutschen Pharmaunternehmens Demecan bei Dresden. Foto: Jens Schlüter/Getty Images

Ein blühendes Geschäft

Mit der Teillegalisierung und dem digitalen Zugang hat sich auch um medizinisches Cannabis ein wachsender Markt entwickelt.

Unternehmen wie die Bloomwell Group in Frankfurt am Main profitieren von der aktuellen Gesetzeslage: Zwischen März und Dezember 2024 stieg die Zahl der Verschreibungen laut eigenen Angaben um über 1.000 Prozent. Bloomwell gilt als eines der führenden Start-ups im Bereich digitaler Cannabisversorgung. Das Unternehmen betreibt laut „Forbes“ die größte digitale Plattform für medizinisches Cannabis in Deutschland.

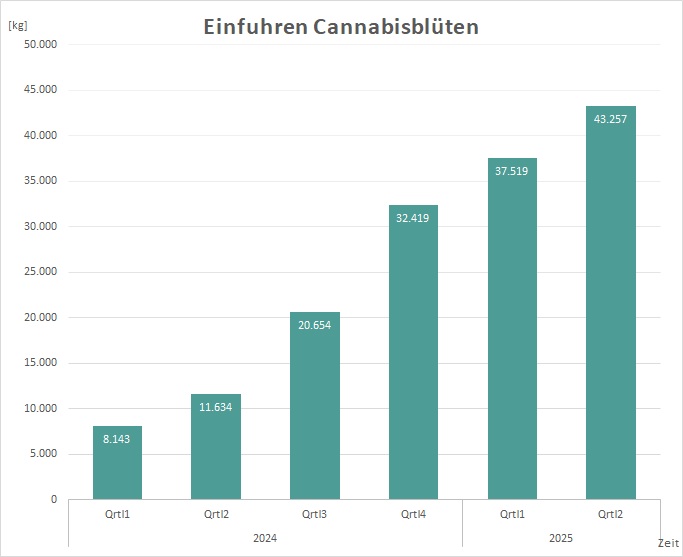

Auch der gesamte Markt expandiert stark: Laut dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat sich der Import von Cannabisblüten innerhalb eines Jahres – vom 2. Quartal 2024 bis zum 2. Quartal 2025 – fast vervierfacht. Deutschland hat sich damit zum führenden Absatzmarkt für medizinisches Cannabis in Europa entwickelt.

Das Analysehaus Whitney Economics schätzt zudem, dass in Deutschland inzwischen rund 800.000 Menschen leben, die medizinisches Cannabis konsumieren.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die summierte Menge von quartalsweise aus dem Ausland nach Deutschland importiertem Cannabis zu medizinischen und medizinisch-wissenschaftlichen Zwecken in Form von getrockneten Blüten (in Kilogramm). Foto: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Zwischen Therapienutzen und Missbrauchsgefahr

Dieses Wachstum geht jedoch auch mit neuen Risiken einher. Bei vielen Plattformen werden Rezepte oftmals allein auf Basis standardisierter Online-Fragebögen ausgestellt.

Ein Selbstversuch der Epoch Times zeigte, wie niedrig die Hürden sind: Innerhalb weniger Minuten lässt sich ein Antrag ausfüllen – ohne Nachweise über bisherige Behandlungen oder Arztbesuche. Der Bestellprozess umfasst lediglich die Angabe von Beschwerden und den Ausschluss von Suchtgefahr per Klick; danach wird das Rezept über einen kooperierenden „erfahrenen Arzt“ ausgestellt. Der Selbstversuch zeigte auch, dass ein Videoberatungsgespräch mit einem Arzt optional war und gegen eine zusätzliche Gebühr zugebucht werden musste.

Kritiker wie der Präsident der Ärztekammer Nordrhein, Dr. Sven Dreyer, warnen, dass dieses System leicht missbraucht werden könnte, etwa von Personen, die Cannabis nicht aus therapeutischem, sondern für den Freizeitkonsum beziehen wollen.

Bislang fehlen bundesweit einheitliche, verbindliche Leitlinien, wie Telemedizinanbieter mit der Verschreibung von medizinischem Cannabis umgehen sollen. Zwar gelten allgemeine Qualitätsstandards für digitale Arztleistungen (Paragraf 87 Abs. 2o SGB V), doch spezifische Vorgaben für Cannabisplattformen existieren nicht.

Im Juni dieses Jahres kritisierten 17 Landesapothekerkammern die Praxis der Verschreibung über Online-Plattformen und bewerteten den fehlenden Arzt-Patienten-Kontakt als äußerst problematisch. Auch die Rolle der Heilberufe laufe dadurch Gefahr, zweckentfremdet zu werden. In der dazu veröffentlichten Resolution der Bundesapothekerkammer heißt es:

„Die ärztliche Entscheidung einer Arzneimitteltherapie mutiert zu einem reinen Bestellvorgang durch den Nutzer oder die Nutzerin. Diese Entwicklung unterläuft den Sinn und Zweck der Verschreibungspflicht und gefährdet das Bewusstsein für die Notwendigkeit der medizinischen Indikationsstellung.“

Welche Verschärfungen stehen im Raum?

Angesichts der dynamischen Entwicklung des Cannabis-Markts – insbesondere im Bereich der Telemedizin – rückt das Thema zunehmend in den Fokus der Politik.

Im Bundestagswahlkampf 2025 warben CDU und CSU damit, das erst gut ein Jahr alte Cannabisgesetz im Falle eines Wahlsiegs komplett abschaffen zu wollen. Doch im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Bundesregierung ist davon keine Rede. Lediglich zwei Zeilen widmen sich dem Thema. Darin heißt es, man wolle im Herbst 2025 eine „ergebnisoffene Evaluierung“ vornehmen.

Deutlich konkreter äußerte sich hingegen die Gesundheitsministerkonferenz im Juni: Sie sprach sich für eine Einschränkung telemedizinischer Verschreibungen aus, vor allem als Reaktion auf den rasanten Boom digitaler Cannabis-Plattformen.

Gesundheitsministerin Nina Warken sieht den Versand von Medizinalcannabis äußerst kritisch. Foto: Carsten Koall/Getty Images

Auch das Bundesgesundheitsministerium unter Nina Warken (CDU) zeigte sich kritisch. Ein aktueller Gesetzentwurf aus ihrem Hause sieht vor, dass Cannabis künftig nur noch nach persönlichem Arztkontakt verschrieben werden darf, in der Praxis oder im Rahmen eines Hausbesuchs. Das Ministerium begründet dies mit der Suchtgefahr, möglichen gesundheitlichen Risiken und dem Ziel, Fehlanwendungen frühzeitig zu erkennen. Das sei „sinnvoll und geboten“, heißt es in dem Entwurf.

Kritik an den Plänen der Bundesregierung

Die geplanten Einschränkungen stoßen jedoch nicht nur auf Zustimmung. In einem gemeinsamen Aufruf mahnen Vertreter der Cannabis-Telemedizin, dass strengere Vorgaben Patienten wieder in den Schwarzmarkt drängen könnten. Zudem kritisieren sie eine pauschale Stigmatisierung: Konsumenten würden teils als „Hobby-Kiffer“ diffamiert und digitale Anbieter als „unseriös“ dargestellt.

Sie plädieren daher für einen „fakten- und datenbasierten Dialog“ mit Politik, Wissenschaft und der Fachöffentlichkeit, auch unter Einbeziehung der betroffenen Patienten. Die pauschale Rückkehr zu „ineffektiven analogen Systemen“ beschreiben sie als einen Rückschritt, sowohl für die Versorgung der Patienten als auch für die digitale Innovation im Gesundheitswesen.

Der Bund Deutscher Cannabis-Patienten e. V. unterstützt nach eigenen Angaben das Ziel, „Medikamentenmissbrauch einzudämmen und künftig wieder sauber zwischen Medizin und Konsumcannabis-Markt zu unterscheiden“. Doch der Verein drückte auch die Sorge aus, dass die vorgeschlagenen Änderungen Gefahr laufen, „den Zugang zu Medizinalcannabis für behandlungsbedürftig erkrankte Menschen einzuschränken“.

Statt pauschaler Einschränkungen von Telemedizin oder der Versandapotheken plädieren sie für einheitliche Qualitäts- und Dokumentationsstandards für Ärzte und Apotheken und das frühzeitige Eindringen von Patientenvertretern, um Versorgungssicherheit und Missbrauchsschutz miteinander zu verbinden.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion