Neue Studie: Erhöhte Krebsraten nach COVID-19-Impfungen

Seit einigen Jahren mehren sich Berichte über eine Zunahme von Krebserkrankungen im zeitlichen Zusammenhang mit COVID-19-Impfungen. Fallberichte über rasch auftretende, sehr aggressiv verlaufende „Turbokrebs“-Formen haben bei manchen Medizinern den Verdacht geweckt, dass die neuen Impfstoffe einen Einfluss auf die Entstehung von Tumorerkrankungen haben könnten. Dafür fehlten aber bisher belastbare Studien mit ausreichender Fallzahl und Differenzierung nach Tumorarten.

Nun legt eine im Fachjournal „Biomarker Research“ veröffentlichte Arbeit Daten vor, die ein neues Licht auf diese Frage werfen könnten. Forscher der Konkuk University School of Medicine in Seoul haben landesweite Gesundheitsdaten von 8,4 Millionen Menschen ausgewertet und geimpfte mit ungeimpften Personen verglichen. Ihre Beobachtungen umfassen einen Zeitraum von zwölf Monaten nach der letzten Impfdosis.

[etd-related posts=“4361020″]

Nach ihren Daten erkrankten Menschen mit COVID-19-Impfung insgesamt häufiger an Krebs als Menschen ohne Impfung. In der Auswertung von 29 verschiedenen Krebsarten zeigte sich in der geimpften Gruppe für die meisten Tumorarten ein erhöhtes Risiko. Ein besonders auffälliger und statistisch signifikanter Anstieg fand sich bei sechs Krebsarten: Schilddrüsenkrebs (+35 %), Magenkrebs (+34 %), Kolonkarzinome (+28 %), Lungenkrebs (+53 %), Brustkrebs (+20 %) und Prostatakarzinome (+69 %).

Verändertes Krebsrisiko abhängig von Alter, Geschlecht und Art des Impfstoffs

Darüber hinaus sahen die Forscher deutliche Unterschiede in der Risikoverteilung zwischen Männern und Frauen sowie zwischen verschiedenen Altersgruppen.

Geimpfte Männer waren demnach häufiger von Magen- und Lungenkrebs betroffen, während geimpfte Frauen vermehrt an Schilddrüsen- und Kolonkarzinomen erkrankten. In der Gruppe älterer Personen stellten die Wissenschaftler zudem ein erhöhtes Risiko für Prostatakrebs fest. Auffällig war auch, dass Boosterimpfungen das Risiko für bestimmte Krebsarten, insbesondere Magen- und Pankreaskarzinome, zusätzlich erhöhten.

Kritiker der Studie weisen darauf hin, die Ergebnisse könnten durch einen sogenannten Screening-Bias beeinflusst sein. Der Mediziner David Gorski von der Wayne State University hat in seinem Blog „Science-Based Medicine“ darauf aufmerksam gemacht, dass gerade jene Krebsarten, für die in Südkorea etablierte Vorsorgeprogramme existieren – etwa Brust-, Lungen-, Darm-, Magen- und Prostatakrebs –, in der Studie mit einem erhöhten Risiko aufgefallen sind. Aus seiner Sicht könnten die höheren Raten daher schlicht damit zusammenhängen, dass geimpfte Personen häufiger ärztliche Kontrollen oder Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nehmen und dadurch mehr Diagnosen gestellt werden. Ob dieser Einwand berechtigt ist, bleibt jedoch offen, denn es gibt keinerlei Untersuchungen, die zeigen würden, dass das Screening-Verhalten in Südkorea zwischen Geimpften und Ungeimpften tatsächlich unterschiedlich ist.

[etd-related posts=“4447615″]

Allerdings zeigten sich in der koreanischen Studie auch Unterschiede zwischen den Impfstofftypen: mRNA-, DNA-basierte und heterologe Kombinationen (mRNA + DNA) wiesen jeweils unterschiedliche Risikoprofile für die Entstehung einzelner Krebsarten auf. Besonders deutlich waren die Anstiege bei den DNA-haltigen Vektorimpfstoffen, doch auch bei den mRNA-Impfstoffen zeigte sich ein erhöhter Trend. Diese Befunde sprechen dagegen, dass es sich bei den Ergebnissen ausschließlich um einen sogenannten Detektions-Bias handelt.

Mögliche Mechanismen der Krebsentstehung durch Impfungen

Die Autoren der Studie liefern keine kausale Erklärung für den beobachteten Anstieg der Krebsraten. Doch die Frage liegt nahe: Können Impfungen Krebs begünstigen? Tatsächlich fehlen bisher umfassende Studien dazu, auch wenn einige Forscher schon länger darauf hinweisen, dass bestimmte Eigenschaften der neuartigen COVID-19-Impfstoffe theoretisch ein Risiko darstellen könnten.

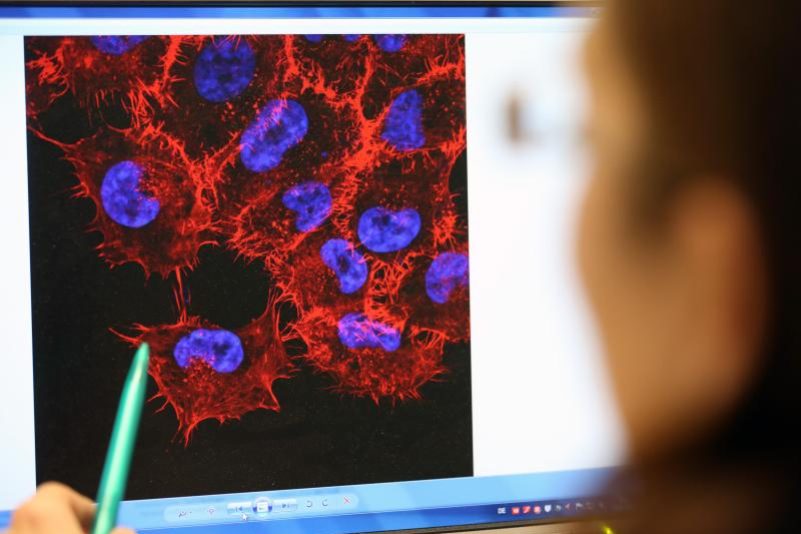

Eine Grundvoraussetzung für die Umwandlung gesunder Zellen in Tumorzellen sind Veränderungen im Erbgut. Solche Veränderungen können durch Mutationen entstehen – oder durch die Integration fremder DNA, die in die Zellen gelangt und dort in die Chromosomen eingebaut wird.

[etd-related posts=“4627636″]

Bei Vektorimpfstoffen wird DNA direkt in die Zellen transportiert, um dort Antigene zu produzieren. Doch auch bei mRNA-Impfstoffen wurde berichtet, dass sie in unterschiedlichem Ausmaß DNA-Verunreinigungen enthalten können. Darauf hatte zuerst der Molekularbiologe Kevin McKernan hingewiesen, nachdem er in einzelnen Impfstoffchargen DNA-Fragmente nachgewiesen hatte, die beim Produktionsprozess entstanden und offenbar nicht vollständig entfernt worden waren.

Ob Impfstoff-DNA tatsächlich in das Erbgut menschlicher Zellen integriert wird, ist bislang kaum untersucht. Technisch wäre der Nachweis möglich: Mit modernen Sequenzierverfahren ließen sich DNA-Fragmente identifizieren, die nicht dem menschlichen, sondern dem Impfstoffgenom entsprechen. Der Molekularbiologe Phillip Buckhaults hatte bereits 2023 gefordert, umfassende Sequenzanalysen bei Geimpften durchzuführen, um das mögliche Risiko einer DNA-Integration besser einschätzen zu können.

[etd-related posts=“4688802″]

Chronische Entzündungen als möglicher Risikofaktor

Neben der möglichen Integration von DNA-Verunreinigungen könnten aber auch andere Mechanismen eine mögliche Rolle für die Krebsentstehung spielen. Seit Beginn der Impfkampagne ist bekannt, dass die Spike-Proteine – sowohl nach einer SARS-CoV-2-Infektion als auch nach einer Impfung – im Körper Entzündungsreaktionen auslösen. In einigen Studien und Fallberichten wurde beschrieben, dass eine anhaltende oder fehlgesteuerte Immunaktivierung Gewebeschäden hervorrufen kann.

Es gibt einen gut belegten Zusammenhang zwischen Entzündungen und Krebsentstehung. Chronische Entzündungsprozesse können Zellen schädigen, DNA-Mutationen begünstigen und so die Entartung von Gewebe fördern. Gut untersucht ist dies zum Beispiel beim kolorektalen Karzinom nach chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen oder beim Magenkarzinom nach Helicobacter pylori-Infektionen.

Es fällt auf, dass viele der Krebsarten, die in der südkoreanischen Studie mit einem erhöhten Risiko nach Impfungen eingeordnet wurden – etwa Magen-, Kolon- und Lungenkrebs –, zu den Tumorarten gehören, bei denen chronische Entzündung als wesentlicher Risikofaktor gilt. Das legt zumindest die Möglichkeit nahe, dass entzündliche Prozesse, die durch Impfungen ausgelöst oder verstärkt werden, ein zusätzliches Risiko schaffen könnten.

[etd-related posts=“5268792″]

Gestörte Immunüberwachung

Ein möglicherweise entscheidender Mechanismus, der einen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfungen und Krebsentstehung erklären könnte, betrifft Veränderungen des Immunsystems. Impfungen können das Immunsystem nicht nur aktivieren, sondern auch in seiner Balance verändern.

Das Immunsystem hat aber neben der Abwehr von Krankheitserregern eine weitere, oft übersehene Aufgabe: Es überwacht fortlaufend das körpereigene Gewebe und eliminiert Zellen, die genetische Schäden aufweisen. Diese Immunüberwachung spielt eine zentrale Rolle für die Krebsprävention. Eine Störung, etwa durch eine vorübergehende Erschöpfung bestimmter Immunzellen oder die Produktion bestimmter Antikörperklassen, könnte theoretisch dazu führen, dass entstehende Tumorzellen nicht mehr rechtzeitig erkannt und beseitigt werden.

Nach Boosterimpfungen wurde eine deutliche Verschiebung der Antikörperbalance beobachtet. Dabei steigt der Anteil sogenannter IgG4-Antikörper. Diese Antikörper sind normalerweise ein Zeichen immunologischer Toleranz. Sie treten vor allem dann auf, wenn der Körper eine wiederholte, nicht bedrohliche Exposition als „harmlos“ einstuft. In der Folge regulieren diese Antikörper das Immunsystem herunter.

[etd-related posts=“5266619″]

Das kann zu einer Abschwächung der zellulären Immunität führen. T-Zellen und natürliche Killerzellen reagieren dann weniger effizient auf entartete oder virusinfizierte Zellen. Die Fähigkeit des Immunsystems, Tumorzellen frühzeitig zu erkennen und zu eliminieren, nimmt dadurch ab. Interessanterweise zeigen auch Patienten mit der sogenannten IgG4-Related Disease, einer chronisch-entzündlichen Erkrankung mit dauerhaft erhöhten IgG4-Spiegeln, im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung ein erhöhtes Gesamtrisiko für Krebserkrankungen. Dies stützt die Annahme, dass eine ausgeprägte IgG4-Dominanz langfristig mit einer geschwächten Tumorabwehr verbunden sein könnte.

Kritik und Bedenken an der Studie

Kritiker der koreanischen Studie bemängeln die kurze Beobachtungszeit von nur einem Jahr, da Krebs meist über viele Jahre entsteht. Dennoch könnten veränderte Immunreaktionen oder Entzündungen auch kurzfristig eine Rolle spielen, etwa indem sie die Immunabwehr schwächen oder ein Milieu schaffen, das Tumorzellen begünstigt.

Längere Beobachtungszeiträume werden zeigen, ob sich die Unterschiede zwischen Geimpften und Ungeimpften ausgleichen oder ob sich der Trend zu höheren Krebsraten fortsetzt.

Zudem gaben die Editoren des Journals „Biomaker Research“ am 22. Oktober 2025 bekannt, dass die Studie, die zwar bereits den Peer-Review-Prozess durchlaufen hat, aufgrund gemeldeter Bedenken aktuell erneut geprüft wird.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion