Schleichendes Vergessen: Rund 1,8 Millionen Menschen in Deutschland demenzkrank

Jahr für Jahr erhalten in Deutschland hunderttausende Menschen die Diagnose Demenz oder Alzheimer. Zum Weltalzheimertag am Sonntag steht die Krankheit, die der Nervenarzt Alois Alzheimer 1906 erstmals beschrieb, im Zentrum der Aufmerksamkeit. Fragen und Antworten:

Was ist Alzheimer?

Alzheimer ist die häufigste Form der Demenz. Die Erkrankung des Gehirns führt zum Verlust von geistigen Funktionen wie Denken, Sprache, Urteilsfähigkeit und Orientierung sowie zum Absterben oder einer starken Schädigung von Gehirnzellen vor allem in der Hirnrinde. Auch die Fähigkeit zum sozialen Austausch geht verloren. Neben Alzheimer sind die Vaskuläre Demenz und die Frontotemporale Demenz die häufigsten Demenzerkrankungen.

Vergesslichkeit ist nicht immer ein Hinweis auf eine Demenzerkrankung. Ursache für Gedächtnisstörungen kann auch eine andere körperliche Erkrankung sein, welche die Merkfähigkeit stört, zum Beispiel eine unzureichend behandelte Schilddrüsenerkrankung, Gefäßerkrankungen oder Medikamentenmissbrauch.

Wie viele Menschen sind betroffen?

In Deutschland leben aktuell mehr als 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung. Ungefähr zwei Drittel davon haben Alzheimer. Im Jahr 2023 erkrankten etwa 445.000 Menschen über 65 Jahren neu an einer Demenz. Wegen der alternden Bevölkerung wächst die Zahl der Betroffenen – hohes Lebensalter ist der größte Risikofaktor.

[etd-related posts=“5220442,“]

So verdoppelte sich die Zahl der Todesfälle wegen Alzheimer in Deutschland binnen 20 Jahren nahezu. Dem Statistischen Bundesamt zufolge starben 2023 rund 10.100 Menschen in Deutschland an Alzheimer – 2003 waren es noch 5100 gewesen. Rund 19.000 Menschen wurden 2022 mit dieser Diagnose im Krankenhaus behandelt – das waren 61 Prozent mehr als vor 20 Jahren.

Gelingt kein Durchbruch in Prävention oder Therapie, könnten nach Schätzungen in Deutschland im Jahr 2050 bis zu 2,7 Millionen über 65-Jährige erkrankt sein.

Welche Symptome zeigen sich?

Alzheimer beginnt mit Vergesslichkeit und mangelndem Antrieb. Im weiteren Verlauf werden die gewohnten Handlungen immer schwieriger. Der Patient vergisst häufiger Worte, wird orientierungslos und kann sich nicht mehr erinnern. Einfache Handgriffe wie das Öffnen und Schließen von Knöpfen werden unmöglich.

Schließlich verliert der Patient seine Selbstständigkeit und erkennt seine Angehörigen nicht mehr. Die Störungen des Denk- und Urteilsvermögens lassen ein normales Alltagsleben immer schwieriger werden. Viele Betroffene werden misstrauisch, aggressiv oder depressiv, die Persönlichkeit verändert sich.

Was löst die Krankheit aus?

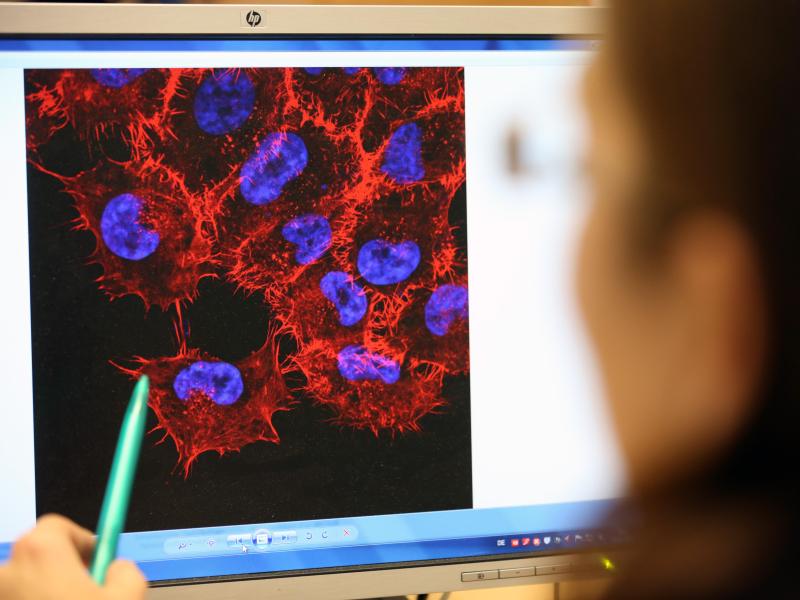

Dies ist trotz jahrzehntelanger Forschung noch immer nicht vollständig geklärt. Die Forschung geht davon aus, dass zwei giftige Proteinablagerungen im Gehirn mit den Abbauprozessen zusammenhängen: Verklumpungen von Amyloid-beta, einem natürlich im Gehirn vorkommenden Protein, und von Tau-Fibrillen, die normalerweise im Inneren der Gehirnzellen für Stabilität und Nährstoffversorgung zuständig sind. Daneben könnten weitere fehlgefaltete Proteine beteiligt sein.

Das Gehirn von Alzheimerkranken weist typische Eiweißablagerungen auf. Fehlgeleitete Stoffwechselvorgänge schädigen die Nervenzellen, Entzündungsstoffe sind aktiviert. Die für das Gedächtnis und die Aufmerksamkeit wichtigen Botenstoffe im Gehirn können dann nicht mehr gebildet werden.

In fast allen Fällen wirken genetische Faktoren, Alterungsprozesse und Vorerkrankungen des Gehirns sowie Umwelteinflüsse zusammen. Bei nur einem Prozent gibt es eine rein erbliche Veranlagung.

[etd-related posts=“5189225,5239998″]

Wer ist betroffen?

Zwar kann die Krankheit auch schon vor dem 50. Lebensjahr auftreten, das Alter ist jedoch unbestritten der größte Risikofaktor. Etwa 1,7 Millionen der Demenzerkrankten sind älter als 65 Jahre, rund zwei Drittel sind zudem Frauen. Allerdings leben auch rund 47.000 Menschen im Alter zwischen 40 und 59 Jahren mit Demenz.

Bislang wurden 14 Risikofaktoren für Demenzerkrankungen bekannt, darunter eingeschränkte Hörfähigkeit, Tabak- und Alkoholkonsum, Sehbehinderungen, zu hohe Cholesterinwerte, Übergewicht, Depressionen, Kopfverletzungen und soziale Isolation. Durch einen gesunden Lebensstil und medizinische Vorsorge könnten Schätzungen zufolge im Idealfall 45 Prozent der Demenzerkrankungen verzögert oder verhindert werden.

Besteht Aussicht auf Heilung?

Meist wird die Krankheit erst erkannt, wenn die geschädigten Hirnzellen unwiederbringlich verloren sind. Mit Lecanemab gibt es aber erstmals einen Wirkstoff, der die Krankheit in der Anfangsphase bekämpft und deren Fortschreiten verlangsamen kann, statt die Symptome zu behandeln.

Im April 2025 wurde der Wirkstoff von der Europäischen Kommission für bestimmte Patientengruppen mit Alzheimerdemenz im Frühstadium oder leichter kognitiver Störung zugelassen. Es kommt nur für Menschen infrage, die aufgrund genetischer Veranlagung kein erhöhtes Risiko für Hirnblutungen haben.

In Deutschland ist das zugehörige Medikament Leqembi seit Anfang September auf dem Markt. Schätzungen zufolge kommt das Mittel hier für etwa 30.000 bis 60.000 Erkrankte in Betracht. Ein weiteres, ähnlich wirkendes Antikörpermedikament mit dem Wirkstoff Donanemab befindet sich im EU-Zulassungsverfahren.

Gibt es weitere Therapien?

Auch nichtmedikamentöse Ansätze wie Verhaltens-, Sprach- und Musiktherapien, Physiotherapie oder Gedächtnistraining können die Lebensqualität verbessern.

Hoffnungsträger sind Bluttests, die inzwischen in spezialisierten Gedächtnisambulanzen eingesetzt werden. Sie sind deutlich einfacher und weniger belastend als bildgebende Verfahren oder eine Nervenwasseruntersuchung und können nach Angaben von Alzheimerforschern die Krankheit mit hoher Genauigkeit anzeigen.

Derzeit ergänzen Bluttests noch die anderen Diagnosemethoden. Langfristig besteht die Hoffnung, dass sie aufwändige Untersuchungen ersetzen können. (afp/red)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion