Schwache Wirtschaft: Bleibt Deutschland Europas „kranker Mann“?

Die deutsche Wirtschaft steht in diesem Jahr an einem entscheidenden Punkt. Der Abstieg von Porsche aus dem Leitindex DAX ist mehr als eine Randnotiz an den Finanzmärkten. Er symbolisiert den Druck, unter dem die einstige Vorzeigebranche Automobilindustrie steht.

„Die Tage hohen Wachstums sind vorbei“, erklärte ifo-Präsident Clemens Fuest gerade erst bei der Vorstellung der Herbstprognose. Seine Diagnose verweist auf eine größere Herausforderung: Die traditionelle Stärke der deutschen Industrie reicht nicht mehr aus, um das Land auf Wachstumskurs zu halten. Die Frage lautet nun, ob die Politik unter Kanzler Friedrich Merz die Kraft findet, neue Perspektiven zu eröffnen, oder ob Deutschland in einer Phase der Stagnation verharrt.

[etd-related posts=“5235555″]

Die Bundesregierung versucht, mit einer Mischung aus Entlastungen und Investitionen die Lage zu stabilisieren. Im Kern geht es um steuerliche Vergünstigungen für Gastronomie, produzierendes Gewerbe und Pendler, um gesenkte Netzentgelte und die Abschaffung der Gasspeicherumlage.

Hinzu kommen Zusagen für verstärkte Ausgaben in Infrastruktur, Verteidigung und – mittelfristig – Digitalisierung und Bildung. Dafür hatte der alte Bundestag noch im März durch eine Grundgesetzänderung den Weg für ein sogenanntes Sondervermögen von 500 Milliarden Euro freigemacht. Mit diesem soll ein Teil der Maßnahmen finanziert werden.

Bundeskanzler spricht von Neustart

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) betonte beim Tag der Industrie im Juni in Berlin, dass seine Regierung nun einen „neuen Start“ mache. „Wir müssen vor allem die Wettbewerbsfähigkeit unseres deutschen Standortes durchgreifend verbessern“, so der Kanzler weiter. Man stehe vor der Herausforderung, „das Mindset unserer Gesellschaft zu verändern“.

[etd-related posts=“5199101″]

In der Herbstprognose machen die Ökonomen des ifo-Instituts deutlich, dass für den Aufschwung der deutschen Wirtschaft die Finanzpolitik der Bundesregierung eine „entscheidende Rolle“ spiele. „Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag wie beschleunigte Abschreibungen, Senkungen der Umsatzsteuer in der Gastronomie sowie der Stromsteuer für das produzierende Gewerbe, reduzierte Netzentgelte und die Erhöhung der Pendlerpauschale sollen Unternehmen und Haushalte entlasten“, heißt es im Gutachten.

In diesem Jahr erwarten die Experten allerdings keinen nennenswerten zusätzlichen Impuls durch die Finanzpolitik der Bundesregierung. Mit vom Institut geschätzten 9 Milliarden Euro kann man vorerst nur von ersten finanziellen Impulsen sprechen. Im kommenden Jahr steigt die Summe deutlich auf 38 Milliarden, 2027 sind es noch 19 Milliarden Euro. Sollten diese Maßnahmen konsequent umgesetzt werden und damit für mehr Planungssicherheit sorgen, könnte, so das ifo-Institut, die Finanzpolitik spürbar zur Belebung der Wirtschaft beitragen.

Das Bruttoinlandsprodukt könnte dann pro Quartal um bis zu 0,4 Prozent wachsen, die aktuelle Schwächephase würde allmählich überwunden. Ab 2027 rechnen die Fachleute sogar damit, dass die Wirtschaft so stark anzieht, dass sie vorübergehend stärker ausgelastet ist. Die Ökonomen sprechen in ihrer Prognose ausdrücklich von einer „Überlastung“ der Wirtschaft.

„Bleibt es jedoch beim wirtschaftspolitischen Stillstand, drohen weitere Jahre der wirtschaftlichen Lähmung und der Erosion des Unternehmensstandorts“, warnt ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Keine Erholung der Wirtschaft vor 2027

Die führenden Institute zeichnen ein ernüchterndes Bild von der jetzigen Wirtschaftssituation in Deutschland. Das ifo-Institut erwartet für 2025 nur noch ein Wachstum von 0,2 Prozent, das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) sieht nur 0,1 Prozent für das laufende Jahr. Wie das ifo-Institut rechnet auch das IfW erst für 2027 mit einer moderaten Erholung der Wirtschaft. „Die Triebkräfte für einen selbsttragenden Aufschwung sind weiterhin schwach“, betont IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths. „Ohne ambitionierte Strukturreformen dürften die fiskalischen Impulse über konjunkturelle Strohfeuereffekte kaum hinauskommen.“

Kurz zusammengefasst kann gesagt werden: Die deutsche Wirtschaft ist derzeit zu schwach, um sich von allein wieder ins Wachstum zu schieben. Zwar kann die Regierung mit Steuererleichterungen und Investitionen kurzfristig für etwas Schwung sorgen, doch dieser Effekt hält nicht lange an. Damit daraus ein dauerhafter Aufschwung wird, braucht es tiefgreifende Reformen, etwa beim Arbeitsmarkt, beim Bürokratieabbau oder in der Energiepolitik. Ohne solche Veränderungen verpuffen die staatlichen Hilfen rasch.

[etd-related posts=“4881359″]

Schon im „ifo Standpunkt 254“ aus dem Jahr 2023 mahnte ifo-Präsident Clemens Fuest, die Wirtschaftspolitik dürfe nicht versuchen, bestimmte Branchen künstlich zu stützen oder gar künftige „Gewinner“ gezielt auszuwählen. „Politik für den Industriestandort Deutschland sollte nicht an Strukturen festhalten, die nicht mehr wettbewerbsfähig sind“, erklärte er damals. Stattdessen brauche es stabile Rahmenbedingungen – verlässliche Energiepreise, weniger Bürokratie und eine moderne digitale Infrastruktur.

Deutsche Wachstumsmotoren in der Krise

Besonders deutlich zeigen sich die Strukturprobleme der deutschen Wirtschaft in den energieintensiven Branchen und im Fahrzeugbau. So steckt die Chemie- und Pharmaindustrie tief in der Krise. Am Mittwoch teilte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) mit, dass das zweite Quartal für die Branche „insgesamt enttäuschend“ verlief. Die Auslastung der Anlagen sei mit 71,2 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahrzehnten. Im Inlandsgeschäft blieb die erhoffte Trendwende aus. Der Auftragsmangel verschärfte sich sogar, hieß es vom VCI. Nach Angaben des Branchenverbands fuhren zahlreiche Industriekunden ihre Produktion zurück und orderten entsprechend weniger Chemikalien. Wichtige Kunden kommen aus der Auto- und Bauindustrie.

Die Autoindustrie steht vor einer tiefgreifenden Zäsur: Porsche verlor in diesem Jahr seinen Platz im DAX – für ifo-Präsident Clemens Fuest ein sichtbares Zeichen dafür, dass „die Tage hohen Wachstums in der Autoindustrie vorbei sind“. Der Umstieg auf Elektromobilität und die wachsende Bedeutung von Software stellen die Hersteller ebenso wie ihre Zulieferer vor enorme Investitionen, während die Gewinne unter Druck geraten. Immer häufiger wandern Produktionen ins Ausland ab, wo Energie billiger und Genehmigungen schneller zu haben sind – ein Muster, das zunehmend zur Belastung des Standortes Deutschland wird.

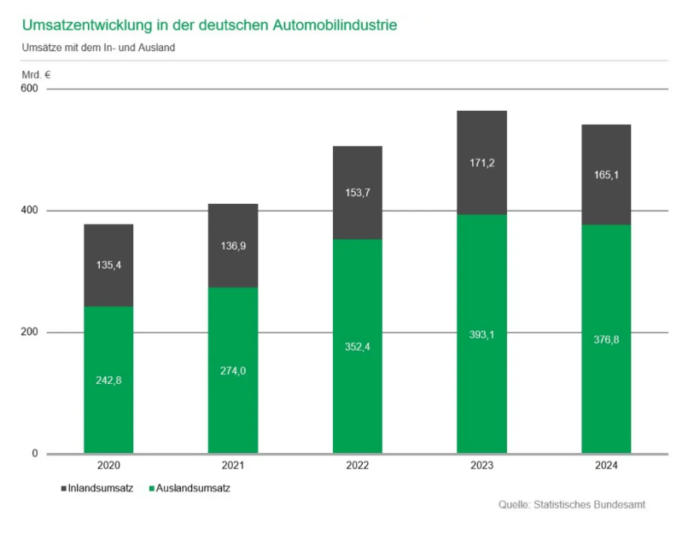

Laut Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) ging im vergangenen Jahr der Umsatz erstmals seit dem Corona-Jahr 2020 wieder zurück: Sowohl im Inland als auch im Ausland gingen die Umsätze um 4 Prozent zurück. Besonders deutlich war der Rückgang in der Eurozone, wo die Erlöse um 7 Prozent einbrachen – außerhalb Europas lagen die Verluste dagegen nur bei 3 Prozent. Insgesamt erwirtschaftet die Branche rund 70 Prozent ihres Geschäfts im Ausland.

Quelle: Statistisches Bundesamt

Reformstillstand oder Aufbruch?

Die Perspektiven für die deutsche Wirtschaft lassen sich in Szenarien denken. Bleibt die Politik bei kleineren Steuererleichterungen und Förderprogrammen stehen, ohne sich an die grundlegenden Probleme zu wagen, droht ein Reformstillstand. Das hieße: Die Konjunktur bekäme zwar hier und da Impulse an hohen Energiepreisen, schleppender Digitalisierung oder dem Fachkräftemangel änderte sich jedoch wenig. Die Folge wäre über Jahre hinweg ein schwaches Wachstum, verbunden mit der Gefahr, dass immer mehr Produktion ins Ausland abwandert – eine schleichende Deindustrialisierung.

Darauf wies das ifo-Institut schon im Januar dieses Jahres in einer Pressemitteilung hin. Die deutsche Wirtschaft steckt laut ifo-Institut in der längsten Stagnationsphase seit dem Zweiten Weltkrieg. Seit 2019 habe das Bruttoinlandsprodukt kaum zugenommen, 2025 erwarten die Forscher lediglich 0,4 Prozent Wachstum. „Deutschland durchläuft die mit Abstand längste Stagnationsphase der Nachkriegsgeschichte“, warnte ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser damals. Ohne Reformen drohten Investitionen und Produktion weiter ins Ausland abzuwandern, während Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit schwach blieben.

Hauptprobleme sind hohe Energiepreise, Steuern und Bürokratie, langsamer Infrastrukturausbau sowie ein gravierender Fachkräftemangel. Besonders China habe aufgeholt und deutsche Firmen hätten Marktanteile im Fahrzeug- und Maschinenbau abgenommen. Mit entschlossenen Reformen könne die deutsche Wirtschaft jedoch wieder auf einen Wachstumspfad von über 1 Prozent zurückkehren.

Ein anderes Szenario wäre der strategische Aufbruch, von dem Bundeskanzler Merz immer wieder spricht. Wenn es gelingt, die Weichen für neue Wachstumsfelder zu stellen, könnten Deutschland und seine Industrie gestärkt aus dem Wandel hervorgehen. Dafür müssten Bürokratieabbau, Digitalisierung, Forschung und Bildung endlich ernsthaft vorangetrieben werden. Die Bundesregierung spricht zwar von solchen Zielen, doch ob die Umsetzung gelingt, ist offen. Bei Experten, aber auch in der Bevölkerung, wächst die Skepsis.

[etd-related posts=“4652715″]

„Wenn die Regierung die zugrunde liegende potenzielle Wachstumsrate dauerhaft und deutlich steigern will, muss sie viel ehrgeizigere Strukturreformen umsetzen“, sagt, laut „Reuters“, Salomon Fiedler, Ökonom bei der Privatbank Berenberg. Weiter verwies er darauf, dass die Probleme, die die deutsche Wirtschaft hat, nun angegangen werden müssen.

Industrieland statt „Industriemuseum“

Die Wähler sind unzufrieden: Im aktuellen „RTL/ntv Trendbarometer“ nannten 41 Prozent der Befragten Wirtschaft als das wichtigste Thema. Nur der Krieg in der Ukraine wurde mit 44 Prozent öfter genannt. Angesprochen auf die zu erwartenden wirtschaftlichen Entwicklungen herrschte bei den Befragten allerdings Pessimismus. 15 Prozent erwarten eine Verbesserung in den kommenden Jahren – ein Prozentpunkt mehr als vergangene Woche. Der Anteil derjenigen, die keine Veränderung erwarten, sinkt um einen Punkt auf 60 Prozent. Mit 23 Prozent Befragten, die eine Verschlechterung erwarten, wächst diese Gruppe um einen Punkt.

Kanzler Merz formulierte kürzlich vor dem Parlamentskreis Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion den Anspruch: „Wir wollen Industrieland bleiben und nicht ein Industriemuseum werden.“ Dieser Satz bringt die zentrale Herausforderung auf den Punkt. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die Politik die Kraft hat, ihre Ankündigungen in konkrete Reformen zu übersetzen. Sollte dies gelingen, könnte Deutschland den Anschluss an neue Wachstumsfelder finden. Gelingt es nicht, droht der Verlust jener wirtschaftlichen Stärke, die das Land über Jahrzehnte geprägt hat.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion