Einzigartige Kunstwerke nicht nur zu Ostern: Straußeneier als Luxusware

Vor allem zu Ostern widmen sich viele Menschen der Gestaltung von Eiern – sei es durch Färben, Bemalen oder Bekleben. In der Antike haben die im Mittelmeerraum lebenden Menschen mehr Aufwand betrieben, indem sie große Straußeneier zu Gefäßen verarbeiteten und kunstvoll gestalteten.

Verzierte Straußeneier waren vom 3. bis zum 1. Jahrtausend v. Chr. wahre Luxusartikel. Sie wurden graviert und bemalt sowie mit Elfenbein, Edelsteinen, Gold, Silber und Fayence verziert.

Besonders beliebt waren die Güter bei wohlhabenden Menschen aus Mesopotamien, der Levante und dem angrenzenden Mittelmeerraum, die ihre Straußeneier sogar mit ins Grab bekamen. Ihrem Wert nach konnten es die Eier dabei mit Objekten aus reinem Elfenbein, Bronze, Silber oder Gold aufnehmen.

Die Eier von Straußen waren in der Antike eine beliebte Ware. Foto: EcoPic/iStock

Doch wieso nutzten die Menschen mitunter fragile Schalen aus Eiern statt aus gebranntem Ton? Wer führte die Gravur der zerbrechlichen Eier aus? Und wie sind sie an die Eier der weltweit größten Vögel gekommen?

Jahrtausendealte Straußeneier von Napoleons Bruder

Die bekanntesten Beispiele für gravierte Straußeneier kommen aus der antiken Stadt Vulci in Mittelitalien. Hier lebten vor 2.800 Jahre die Etrusker, ein Volk, das Italien vor den Römern besiedelt und beherrscht hat. Aufgrund ihres handwerklichen Könnens erlangten die Etrusker schnell großen Reichtum, was sich in den zahlreichen Gräbern der Elite widerspiegelt.

Eines dieser Beispiele ist das sogenannte Isis-Grab aus dem späten 7. oder frühen 6. Jahrhundert vor Chr. Aus diesem sind gleich fünf verzierte Straußeneier erhalten, die sich heute im Besitz des British Museum in London befinden.

Während alle Eier kunstvoll bemalt sind, wurden nur vier zusätzlich durch Ritzungen verziert. Dargestellt ist eine Vielzahl an Motiven: von Tieren, Pflanzen und geometrischen Mustern hin zu Menschen – wahrscheinlich Soldaten – und Streitwagen.

Zwei der fünf Straußeneier aus Vulci, ausgestellt im British Museum. Foto: Jononmac46, Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

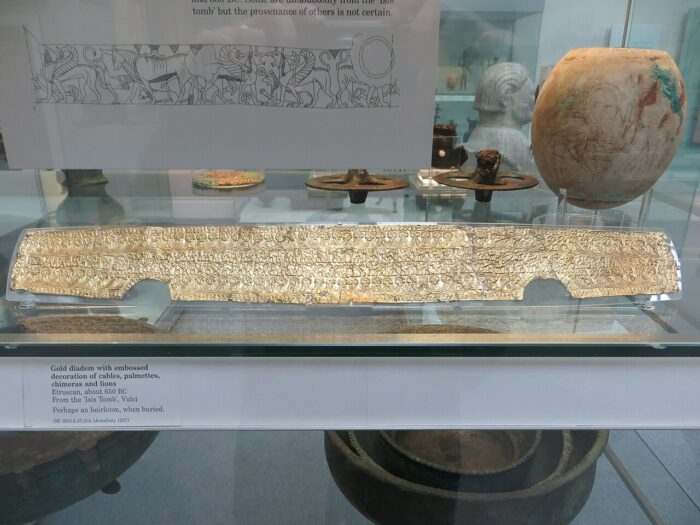

Das Grab selbst wurde 1839 auf dem Landgut von Lucien Bonaparte, dem Bruder des berühmten Napoleon Bonaparte, gefunden. Neben den Straußeneiern sollen auch Figuren aus Bronze und Keramik, ägyptische Fayence-Fläschchen, sieben Skarabäen, 33.000 Fayence-Perlen, ein goldenes Diadem, einige Bronzegefäße und Bucchero-Keramik in dem Grab gelegen haben.

Ob die Bestattung einst wirklich so reichhaltig ausfiel, ist ungewiss, da es keine detaillierten Aufzeichnungen zur Entdeckung und zum Grab selbst gibt. Außerdem stellte Lucien Bonaparte die Gegenstände jahrelang neben anderen ägyptischen Altertümern aus, die er vermutlich direkt aus Ägypten erwarb.

Das kunstvoll verzierte Diadem aus Gold stammt wahrscheinlich aus einer etruskischen Werkstatt. Foto: Jononmac46, Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

Dass die Entdeckung von verzierten Straußeneiern in Italien prinzipiell nicht unmöglich ist, zeigen weitere Funde aus dem Mittelmeerraum. Doch wie kamen die Eier der flugunfähigen afrikanischen Vögel nach Europa?

Die große Frage nach dem Ursprung der Eier

Eine Suche allein aus archäologischer Sicht reicht nicht aus, um diese Frage zu beantworten. So sind die Werkstätten, in denen die Eier einst graviert wurden, als solche heute kaum bis nicht mehr auffindbar. Genauso selten sind die Funde von Straußenknochen, die auf mögliche Verbindungen hinweisen könnten.

Lange Zeit wurde die Herkunft der Straußeneier daher auf Grundlage ihres Dekors bestimmt. Bei diesem Ansatz wird der abgebildete Kunststil stellvertretend für die Herkunft des Handwerkers angesehen. Doch nur weil ein Straußenei typisch ägyptische Motive besitzt, muss der Handwerker nicht automatisch aus Ägypten kommen.

[etd-related posts=“4716477,4716646″]

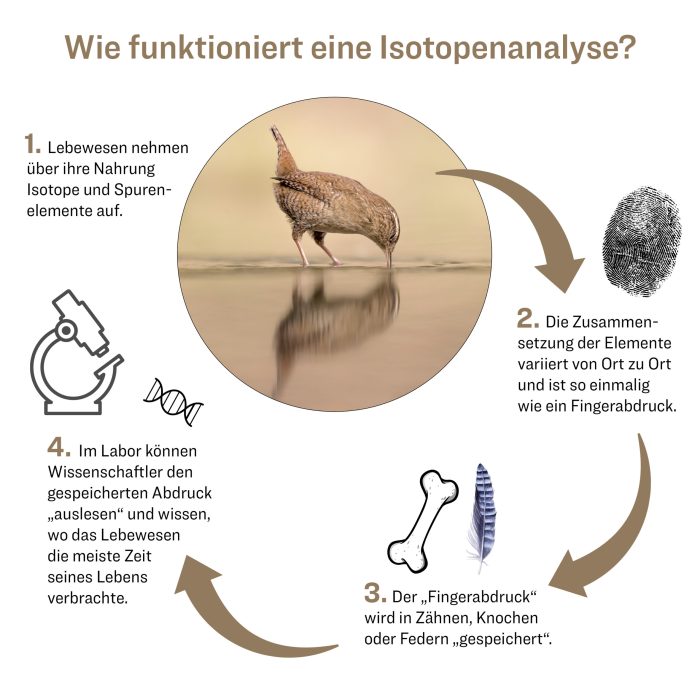

Um diesem Trugschluss zu entgehen und endlich Antworten zu finden, untersuchte Dr. Tamar Hodos von der University of Bristol die Straußeneier des British Museum mithilfe der Isotopenanalyse und Rasterelektronenmikroskopie.

Da Strauße in Europa nicht heimisch sind, muss das Rohmaterial nach Griechenland, Italien und Spanien importiert worden sein. Obwohl die flugunfähigen Vögel heute nur noch in Afrika leben, waren sie vor Tausenden Jahren wesentlich weiter verbreitet. So kommt neben Nordafrika auch ein Import der Eier aus Vorderasien infrage. Eine dauerhafte Zucht der Vögel in Europa kann – nach aktuellem Wissen – aufgrund fehlender Beweise ausgeschlossen werden.

Mit einer Isotopenanalyse kann der Herkunftsort eines Tieres nachgewiesen werden. Foto: kms/Epoch Times

Antike Eierdiebe

Die Untersuchungsergebnisse der Eier aus dem British Museum legen nahe, dass sie einst in zwei verschiedenen Regionen gelegt wurden. So konnte das Team zwischen Eiern, die in kühleren, feuchteren Umgebungen abgelegt wurden, und Eiern, die aus heißeren, trockeneren Zonen im östlichen Mittelmeerraum stammen, unterscheiden. Geografisch gesehen entspricht dies den Regionen in Nordafrika sowie der Levante, einschließlich Mesopotamien.

Außerdem scheinen die Eier von wild lebenden Vögeln gelegt worden zu sein, wie feine, sich kreuzende Linien in den Eierschalen zeigen. Diese Linien stammen eindeutig nicht von den Handwerkern, sondern sind noch heute bei modernen, in freier Wildbahn gelegten Eiern sichtbar. Eier aus der modernen Straußenzucht zeigen diese markanten Spuren dagegen nicht.

Die Eier von wild lebenden Straußen unterscheiden sich optisch von denen aus der Zucht. Foto: fullempty/iStock

Die Forscher um Dr. Hodos kamen daher zu dem Schluss, dass die Eier vor über 2.000 Jahren aus dem Nest wilder Strauße entnommen wurden – ein nicht ungefährliches Unterfangen.

„Interessant ist, dass Straußeneier bei Ausgrabungen keine Seltenheit sind, die Knochen des großen Vogels aber nicht gefunden werden. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Menschen in der Antike den Strauß vermieden und sich damit begnügten, seine Eier zu sammeln“, erklärte Dr. Amir Gorzalczany von der israelischen Altertumsbehörde, der zusammen mit Kollegen vor wenigen Jahren acht unverzierte Straußeneier nahe einer Feuerstelle in Israel gefunden hat.

Die Bedeutung des Straußes in der Kultur

In der Antike galten Strauße als dominante und mitunter gefährliche Tiere. Insbesondere bei den Assyrern waren die flugunfähigen Vögel in künstlerischen Darstellungen häufig mit dem Königshaus verbunden, um die Macht der Regenten zu symbolisieren.

Da die Tiere in den Augen vorgeschichtlicher Bauern in trockenen und unwirtlichen Regionen leben, galten sie zudem als starke und unerschütterliche Wesen. Dies zeigt sich auch in der Bibel, wo es heißt, dass Strauße als letzte Bewohner in Wüsten und verlassenen Städten leben.

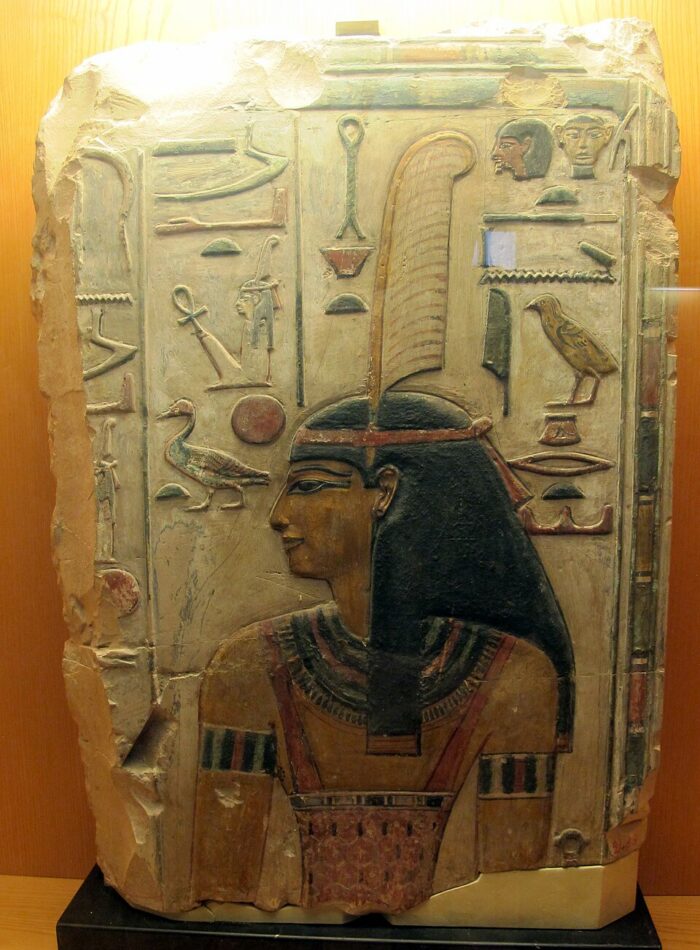

Aber nicht nur die riesigen Vögel und ihre Eier hatten eine besondere Bedeutung, sondern auch die Federn. Aufgrund ihrer perfekten Symmetrie waren Straußenfedern im alten Ägypten das Symbol für Gerechtigkeit, weshalb sie das Attribut von Maat, der Göttin der Wahrheit und Gerechtigkeit, sind. Sich mit ihnen zu schmücken, war vorwiegend hochrangigen Personen gestattet.

Maat, die ägyptische Göttin für Wahrheit und Gerechtigkeit, wird oft mit einer Straußenfeder dargestellt. Foto: Sailko, Wikimedia Commons | CC BY 3.0

Schmuck in Form von Perlen aus Eierschalen ist dagegen weiter verbreitet und war – wie bei den gravierten Eiern – mit großem Handwerkstalent verbunden.

Wer verzierte die Straußeneier?

Die Herkunft der Handwerker zu bestimmen, ist noch immer schwer. Da es sich um Luxusgüter handelt, waren die Straußeneier-gravierenden Handwerker auf die Gunst reicher Auftraggeber oder Abnehmer angewiesen. Hinzu kommt, dass antike Handwerker häufig mobil waren und zwischen Regionen wanderten.

Es ist daher möglich, dass Kunsthandwerker aus dem östlichen Mittelmeerraum – insbesondere die Phönizier – nach Italien kamen und die Eier vor Ort gravierten. Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Etrusker selbst mit den Motiven und Techniken aus dem Nahen Osten vertraut waren.

Dieses verzierte Straußenei diente als Gefäß und wurde in einem Grab im griechischen Dendra entdeckt. Foto: Schuppi, Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

In beiden Fällen mussten die Straußeneier indes ausreichend getrocknet sein, bevor die hoch qualifizierten Handwerker mit ihrer Arbeit beginnen konnten. So müssen die Eier nach dem Entfernen von Eigelb und Eiweiß durch ein kleines Loch – die Straußeneier wurden praktisch ausgeblasen – bis zu 24 Monate lang auf natürliche Weise trocknen. Eine Beschleunigung dieses Prozesses etwa durch Sonne oder im Ofen ist nicht möglich, da dies der Substanz schadet.

Bei den Eiern aus dem British Museum kamen zur Verzierung sodann unterschiedliche Arbeitstechniken zum Einsatz, wie die Werkzeugspuren zeigen. Zu den festgestellten Bearbeitungsmethoden gehören Polieren, Abschleifen, Picken, Kratzen und Schaben. Wie die Werkzeuge jedoch aussahen, ist unbekannt.

Handel mit rohen oder bemalten Eiern?

Ebenso unklar muss bleiben, ob die Straußeneier vor oder nach ihrer Verzierung gehandelt wurde. Zeitgenössische Schiffswracks – von denen nur wenige bekannt sind – deuten darauf hin, dass Ladungen als Roh- und Fertigwaren transportiert wurden.

[etd-related posts=“4771239,4004434″]

Das Wrack Bajo de la Campana aus dem späten 7. bis frühen 6. Jahrhundert v. Chr., das vor der spanischen Küste gefunden wurde, führte insbesondere Bernstein als Rohware mit sich. Auch an Bord waren fertige Buchsbaumkämme, geschnitzte Dolchgriffe aus Elfenbein – und bearbeitete Straußeneier.

Im Gegensatz dazu hatte das berühmte spätbronzezeitliche Schiffswrack von Uluburun, vor der türkischen Küste, ausgeblasene, aber unbearbeitete Straußeneier geladen.

Um Antworten auf all die offenen Fragen zu finden, müssen sich Archäologen und Historiker wohl noch eine Weile auf die Eiersuche begeben.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion