Vor 500 Jahren: Der deutsche Bauernkrieg [Teil 2]

Teil 1 finden Sie hier

Was als Bitte um Gerechtigkeit begann, wird zur größten Volksrebellion der deutschen Geschichte: der Bauernkrieg. Bauern, Handwerker und Bürger fordern das Ende von Frondiensten, Abgaben und kirchlicher Willkür – und erstmals Freiheit unter dem Motto der „Christlichen Vereinigung“. Doch die Fürsten schlagen zurück, mit Reiterei, Kanonen und Feuer.

In den folgenden Abschnitten wird nach Landschaften geordnet dargestellt, wie sich die Aufstände entwickelten – wer sie führte, wofür sie kämpften und wie sie scheiterten.

Die organisierten Gruppen von aufständischen Bauern schlossen sich meist zu militärischen Einheiten („Bauernhaufen“) mit klaren Regeln und Dienstgraden zusammen. Ihre Führer wurden gewählt. Den mit Reiterei und Geschützen ausgerüsteten Söldnerheeren der Fürsten waren sie letztlich unterlegen. Die Erhebungen finden oft zur gleichen Zeit statt, bleiben aber voneinander getrennt.

Wenn von Tausenden und Abertausenden Bauern die Rede ist, die durch die Lande ziehen, müssen die zeitgenössischen Nachrichten vorsichtig korrigiert werden. Man hat einmal ausgerechnet, dass etwa 8.000 Mann täglich etwa 25 Zentner Fleisch, 16.000 Laib Brot und 16 Fuder (entspricht circa 13.000 Litern) Wein benötigten.

Woher sollen denn die Bauern das alles nehmen? Von ihren eigenen Genossen? Bei aller Liebe zum Aufruhr. Der Bauer hat Weib und viele Kinder. War er dann glücklich, wenn seine Kollegen von weither ihm seine Hühner, Eier, Schweine, Rinder und das Mehl verspeisten?

Hinzu kam, dass die Fürsten mit ihren Heeren, bestehend auch aus mehreren Tausend Mann, sich ebenfalls ihren Proviant aus der Umgebung holten. Ergebnis: Die Landschaften des Bauernkrieges waren über Jahre hinaus das Armenhaus Deutschlands.

[etd-related posts=“5273596,5271626“]

Oberdeutschland

Ende Juni 1524 beginnt der Bauernaufstand in der Landgrafschaft Stühlingen an der Schweizer Grenze unter Führung des ehemaligen Landsknechts Hans Müller von Bulgenbach gegen den verhassten Grafen von Lupfen bei Stühlingen. Dazu gesellten sich die Mannen des Balthasar Hubmaier, der in Waldshut die Kleriker, die nicht für Luthers Ideen schwärmten, aus der Stadt vertrieb. Anfang Oktober sehen wir den Marsch der Bauern gegen den Abt von St. Blasien und den Grafen von Fürstenberg durch den Hochschwarzwald, um die Bauern überall im Hegau zum Aufstand aufzurufen.

Die adlige Partei im Schwäbischen Fürstenbund versuchte vergeblich, gegen diese zunächst noch unorganisierten Bauernhaufen vorzugehen.

Zu sehr waren sie überrascht und versuchten daher, die Rebellen mit Versprechungen zu besänftigen – so lange, bis sie sich militärisch formiert hatten. Allen Widerständlern gemein war die Auffassung, dass sie in Zukunft die Entscheidungen der weltlichen Obrigkeit annehmen wollten, wenn diese mit dem göttlichen Recht vereinbar waren und also mit dem Evangelium übereinstimmten.

Was heute die sozialen Medien lostreten können, war damals den immens aufkommenden Predigern vorenthalten, die nun nach eigenem Gutdünken das Evangelium auslegten, was gottgefällig und gottwidrig sein sollte.

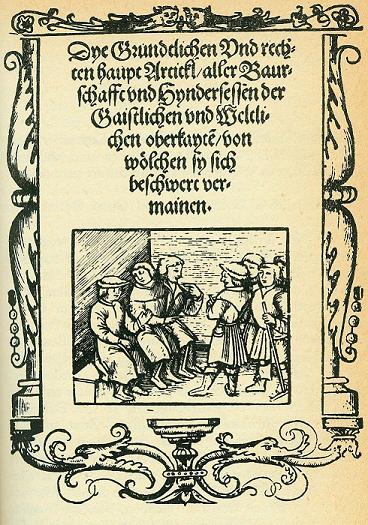

Die zwölf Artikel der Bauernschaft

Das Jahr 1524 ging ohne größere militärische Auseinandersetzungen zu Ende, doch die Landschaften an Rhein, Donau und Lech waren in Bewegung.

Der Kaiser und sein Bruder, der die Regentschaft in den deutschen Landen zu versorgen hatte, waren durch die zeitgleichen Bedrohungen der Türken abgelenkt. Das Reich war in Gefahr, sodass die kleinen Erhebungen nicht sonderlich aufregten. Mit Luthers Beistand hofften die Bauern – die die meist arbeitslose Zeit des Winterhalbjahres zum Pläne schmieden nutzten – im neuen Jahr zum Ziel zu gelangen.

Im Februar 1525 vereinigten sich große Bauernhaufen unter dem Motto der „Christlichen Vereinigung“, um der Obrigkeit erneut, jetzt aber in geballter Form, ihre Beschwerden vorzulegen. Der Baltringer Haufen, der Ober- und Unterallgäuer Haufen, der Seehaufen mit Abgesandten der Städter, der Schwarzwald-Hegauer Haufen und der Leipheimer Haufen stellten etwa 10.000 Männer.

Titelblatt einer Flugschrift mit den zwölf Artikeln. Foto: Gemeinfrei

Einige Namen: Jörg Schmid, Jörg Tauber, Dietrich Huirlewagen, Hans Jakob von Senftenau. Zwei weitere machten sich über die Region hinaus einen Namen: Christoph Schappeler und Sebastian Lotzek.

Damit sind die wichtigsten Theoretiker der Rebellion genannt. Die beiden Letzteren verfassten die berühmten „Zwölf Artikel“. Diese wurden am 19. März 1525 zum ersten Mal gedruckt und in einer Auflage von 25.000 neben Süddeutschland rasch in Franken, der Pfalz, im Elsass, in Thüringen und Sachsen verbreitet.

In der Einleitung wurde behauptet, dass das Vorgehen der Bauern aus dem göttlichen Recht abgeleitet wird und die Grundlage für die Diskussion der Beschwerden des „Memminger Bauernparlaments“ schuf. Die Vertreter des Baltringer, des Allgäuer und des Seehaufens schließen sich Anfang März zur Christlichen Vereinigung Oberschwabens zusammen.

Am Ende des Treffens stand ein Manifest: „Die zwölf Artikel der Bauernschaft.“ Es enthält ihre zentralen Forderungen.

Die wichtigsten Punkte sind:

- Freie Wahl des Pfarrers durch die Gemeindemitglieder

- Das Ende der Leibeigenschaft

- Reduzierung der Frondienste

- … und der Abgaben

- Recht auf Jagd und Fischfang

- Teilhabe an der Abholzung der Wälder (freie Holzentnahme)

- Neue Festlegung der Verwendung des großen Zehnten (zehn Prozent der Getreide- und Weinernte)

- Abschaffung des kleinen Zehnten auf Tiere, Obst und andere Feldfrüchte

- Strafen gemäß dem Recht

- Rückkehr zu alten Freiheiten und Rechten

- … und des Todesfalls (Erbschaftsteuer)

- Zuletzt erklärten die Bauern, dass sie von einem Artikel nur dann abweichen wollen, sollte dieser „dem Wort Gotes nit gemeß weren“.

Diese Forderungen beziehen sich auf eine Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen, politischen und religiösen Situation der Bauern. Das Ende der Leibeigenschaft wird theologisch begründet: Weil Christus sein Blut für alle vergossen hat, hat er auch alle freigekauft: „Frei sind wir und wollen wir sein.“

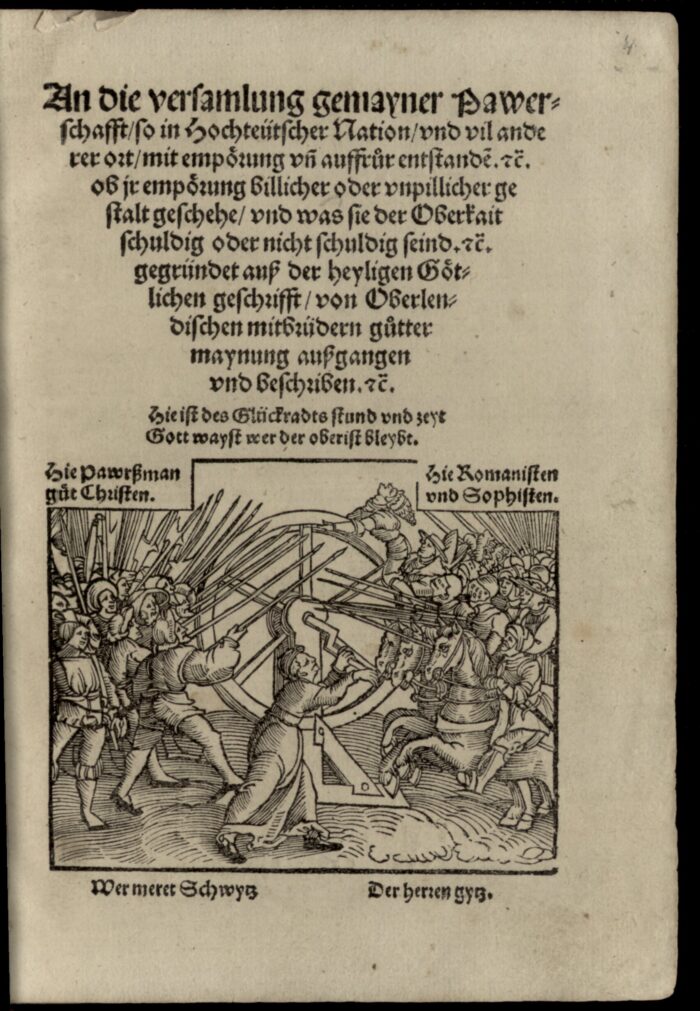

Titelblatt der Flugschrift: An die Versammlung gemeiner Bauernschaft. Höltzel-Verlag, Nürnberg, 1525. Bayerische Staatsbibliothek. Foto: Gemeinfrei

Andere Artikel fordern das allgemeine Fisch-, Jagd- und Holzrecht, weil Gott die Natur für alle gemacht hat, oder das Wiederherstellen der vom Adel angeeigneten Allmende, also: des gemeinsam von der Gemeinde genutzten Landes.

Vertreter der Christlichen Vereinigung von Oberschwaben und des Schwäbischen Bundes verhandeln am 25. März 1525 in Ulm. Die Vertreter der Bauern erklären sich damit einverstanden, dass ein Schiedsgericht ein verbindliches Urteil über ihre Forderungen fällt. Sie erkannten die Obrigkeit an, waren nicht radikal. Doch der Bund verweigerte sich.

[etd-related posts=“5267648,5245877“]

Luther ermahnt die Bauern zum Frieden

Martin Luther wandte sich an die Bauernschaft und ermahnte sie zum Frieden. An die Herren schrieb Luther: „Sie haben zwölf Artikel aufgestellt, unter denen einige so gerecht sind, dass sie euch vor Gott und der Welt zur Schande gereichen. Doch sie sind fast alle auf ihren Nutzen und ihnen zugut abgestellt und nicht aufs beste ausgearbeitet. […] Nun ist’s ja auf die Dauer unerträglich, die Leute so zu besteuern und zu schinden.“

Auf Bitten des Kurfürsten Ludwig von der Pfalz verfasste Philipp Melanchthon ein Gutachten, das Ende August/Anfang September 1525 unter dem Titel „Eyn schrifft Philippi Melanchthon widder die artikel der Bawrschafft“ erschien. Weil sich die Bauern mit ihren Forderungen auf das Evangelium berufen, argumentiert er ebenfalls mit dem Evangelium: Dieses verlange Gehorsam gegenüber der Obrigkeit, verbiete Aufruhr und fordere auch, dass man Unrecht dulde; mit ihrem Aufruhr gegen die von Gott eingesetzte Obrigkeit handelten die Bauern gegen Gott und seine Gebote. Andererseits ruft er auch die Fürsten zu Verhandlungen und Zugeständnissen auf.

Melanchthon appelliert eindringlich an die Fürsten, maßvoll und gnädig mit ihren Untertanen zu verfahren und sich für Frieden und Ruhe einzusetzen.

Die Bauern schritten nun zur Tat. Es wurde genug geschwätzt. An Weihnachten 1524 schließen sich unzufriedene Bauern in Baltringen, Oberschwaben, zusammen. Sie verkündeten: „Was uns das göttliche Wort nimmt und gibt, dabei wollen wir allzeit gern bleiben.“

Ihnen schließen sich weitere Aufständische an und bilden den „Baltringer Haufen“ unter der Führung des Schmiedes Ulrich Schmid. Am 9. Februar 1525 verhandeln Abgesandte des Schwäbischen Bundes mit dem Baltringer Haufen, um Zeit für die Sammlung von Kräften zur Niederschlagung des Aufstandes zu gewinnen. Die Bauern überreichen den Vertretern des Schwäbischen Bundes mehr als 200 Beschwerdeartikel. Der Rat des Schwäbischen Bundes stellt dem Truchseß 600 Reiter und 4.000 Fußsoldaten zur Niederschlagung der Aufstände zur Verfügung.

Der Bund hält die Bauern hin, weshalb diese zum offenen Krieg übergehen. Sie stürmen das Schloss Schemmerberg sowie den Schönthaler Klosterhof im württembergischen Mergentheim und sie veranlassen die Bauern dieser Gegend, sich dem Aufstand anzuschließen. Es entsteht der von Georg Metzler geführte „Odenwälder Haufen“.

Allgäu

Im Allgäu weitete sich der Aufstand rasch aus. Bauern und Städte überreichten dem Fürstbischof von Kempten eine Liste mit über 400 Rechtsbrüchen der Obrigkeit. Als dieser sich weigerte, darüber zu verhandeln, setzten die Aufständischen Schlösser und Klöster in Brand und verteilten Vorräte an die Bevölkerung.

Sie besetzten Schloss Liebenthann und das Kloster Kempten. Anfang März formierten sich die Bauern am Bodensee zum sogenannten „Seehaufen“. In Oberschwaben standen bald rund 40.000 Bauern unter Waffen.

Württemberg

In Württemberg beginnt der Bauernaufstand unter der Führung des sehr gemäßigten Bauern und Gastwirts Matern Feuerbacher. Am 25. April 1525 besetzen sie Stuttgart. Der Stadtrat Jerg Ratgeb verhandelt mit den Bauern. Seine Ratskollegen schicken unterdessen nach dem Truchsess. Dieses heimtückische Verhalten billigt Ratgeb nicht. Er wird als besonnener Verhandler zum Kriegsrat und Kanzler (Schreiber) der Bauern gewählt.

Die württembergischen Bauern werden in der Schlacht von Böblingen und Sindelfingen von den Truppen des Schwäbischen Bundes besiegt. Berichte geben an, dass 4.000 bis 5.000 Bauern von den Landsknechten erschlagen und erstochen wurden. Damit ist der Aufstand in Württemberg niedergeschlagen. Jerg Ratgeb wird Ende 1525 in Pforzheim gevierteilt.

Franken und Rothenburg

Ende März griff der Aufstand auf Franken über. Zahlreiche Burgen wurden erobert, was den Bauern Waffen und Vorräte verschaffte. 163 Dörfer rund um Rothenburg schlossen sich zusammen, unterstützt von der Stadt selbst. Unter Ritter Florian Geyer formierte sich der „Taubertäler Haufen“ (auch „Schwarzer Haufen“).

Markgraf Casimir von Brandenburg-Ansbach schlug die Bauern im Mai, während im Hochstift Bamberg 197 Burgen in nur zwei Wochen niederbrannten. Ein von Nürnberg vermittelter Ausgleich brachte vorübergehend Ruhe. Der „Rencher Vertrag“ vom 25. Mai 1525 sicherte den Bauern begrenzte Freiheiten, etwa bei Pfarrbesetzungen und Frondiensten.

Im Frühjahr 1525 bildet sich am Neckar unter der Führung des Leibeigenen Jäcklein Rohrbach ein Bauernbund, dem sich auch Heilbronner Bauern und Bürger, Untertanen der Deutsch-Ordensherren und Württemberger Bauern anschließen. Es kam zu Plünderungen von Klöstern – Trudpert bei Freiburg, Langenau bei Ulm, Besetzung von Schlössern Liebenthann bei Kempten, Schemmerberg bei Biberach.

Gewalt gegen Sachen, nicht gegen Personen.

Bauernführer Jäcklein Rohrbach wird 1525 in Neckargartach bei lebendigem Leib verbrannt. Foto: Gemeinfrei

Die erste bewaffnete Auseinandersetzung begann am 4. April mit der Schlacht bei Leipheim. Die Truppen des Schwäbischen Bundes unter der Führung des Truchseß Georg von Waldburg besiegen in einem Blutbad die aufständischen Bauern Oberschwabens.

Etwa 1.000 Bauern werden erstochen oder erschlagen; andere Schreiber berichten von 4.000 getöteten beziehungsweise in der Donau ertrunkenen Bauern. Im Jahr 1994 wurden bei Bauarbeiten in Leipheim die sterblichen Überreste zahlreicher Bauern gefunden – Opfer der blutigen Kämpfe des Deutschen Bauernkriegs von 1525. Es ist das bislang einzige bekannte Massengrab aus dieser Zeit.

Zwischen dem Schwäbischen Bund, vertreten durch Truchseß von Waldburg, und den oberschwäbischen Bauern wird der Weingartener Vertrag am 18. April 1525 geschlossen. Danach soll ein Schiedsgericht über die Beschwerden der Bauern entscheiden. Die Obrigkeit hatte Zeit gewonnen und wartete, bis die Landsknechte unter Georg von Frundsberg nach der siegreichen Schlacht von Pavia am 24. Februar 1525 (Kaiser Karl gegen den französischen König Franz I.) aus Italien zurückgekommen waren.

Was wäre gewesen, wenn Franz gewonnen hätte?

Neckartal-Odenwälder Haufen

Mitte April vereinigte sich der Odenwälder Haufen mit Bauern vom Neckar und aus Hohenlohe zum „Neckartal-Odenwälder Haufen“ unter Jäcklein Rohrbach. Am 8. Mai 1525 nahmen sie Würzburg ein und begannen die Belagerung der Festung Marienberg. Zeitgleich stürmten Bürger von Münnerstadt das Kloster Bildhausen und bildeten mit weiteren Bauern den „Bildhäuser Haufen“.

Die rund 8.000 Bauern wurden durch die Bluttat von Weinsberg berüchtigt: Unter Rohrbach und Margarete Renner töteten sie am Ostersonntag 1525 den Grafen Ludwig von Helfenstein und 14 seiner Gefolgsleute, obwohl ein Lösegeld angeboten worden war. Die Region um Heilbronn fiel daraufhin für Monate in Bauernhand.

Florian Geyer trennte sich mit seiner „Schwarzen Schar“ und zog plündernd durch Franken. Die Tat von Weinsberg schreckte die Fürsten auf, die daraufhin hart zurückschlugen: Am 4. Juni wurde Weinsberg vom Heer des Schwäbischen Bundes zerstört.

Margarete Renner, genannt die „Schwarze Hofmännin“, wurde später begnadigt, da ihr einziges Vergehen in ihrem „onverhutten mont“ – unbehüteten Mund bestand, der die „Bauren“ aufgewiegelt hätte. Sie gilt als eine der wenigen namentlich bekannten Frauen des Bauernkriegs.

Die Niederlage der Odenwälder Bauern bei Königshofen am 2. Juni 1525 besiegelte schließlich das Ende ihres Aufstands.

Oberrhein

Am 30. Mai 1524 erheben sich die Bauern des Klosters St. Blasien im Schwarzwald gegen ihren Grundherrn. Im Kraichgau bilden die aufständischen Bauern einen Haufen, dessen Ziel es ist, den Adel der politischen Macht zu entheben und sie an die Bauern zu übertragen. Bruchsal wird von aufständischen Bauern aus dem Bistum Speyer besetzt.

Die elsässischen Bauern erheben sich im April unter der Führung des Handwerkers Erasmus Gerber. Im elsässischen Zabern, Schloss des Bischofs von Straßburg, kam es im Mai 1525 zum brutalsten Gewaltausbruch des Bauernkriegs: Nachdem die dort lagernden aufständischen Bauern ihre Waffen gestreckt hatten, metzelten Landsknechte des Herzogs Anton von Lothringen, der „größte Bauernschlächter“, 28.000 Bauern nieder, obwohl ihnen freies Geleit zugesichert worden war.

Die Pfalz und das blutige Ende

Der Aufstand der Bauern in der Pfalz erreichte im Frühjahr 1525 die Regionen um Worms-Pfeddersheim, Landau und Leiningen.

Der zeitgenössische Berichterstatter Peter Harer, „pfalzgräflicher Secretarius zu Heydelberg“, hat 1525 dies in seiner „Wahrhaftigen und gründlichen Beschreibung des Bauernkriegs“ näher beschrieben. Am 23. Juni kommt es zur Schlacht bei Pfeddersheim in Worms, in der vom Heer des Kurfürsten Ludwig von der Pfalz etwa 8.000 Bauern und Bürger getötet werden. Ihr Blut soll „kniehoch“ den Hohlweg hinuntergeflossen sein. Von da an erhielt der Hohlweg – heute die nach Mörstadt führende Straße – im Volksmund den Namen „Bluthohl“.

Laut einer beliebten pfälzischen Sage von Paul Münch soll die Gräfin Eva von Leiningen-Westerburg ihre Burg Neuleiningen vor der Zerstörung gerettet haben. Sie tischte den Bauern auf, was Küche und Keller hergaben, und soll sie sogar selbst bedient haben. Ihre Burg wurde verschont, dagegen Altleiningen gebrandschatzt.

Am 8. Juni 1525 besetzen die Truppen des Schwäbischen Bundes Würzburg. 64 Hinrichtungen erfolgen; 150 Bürger und 2.000 Bauern werden gefangengenommen und zum Teil gefoltert. Margraf Casimir Brandenburg-Ansbach zieht strafend durch seine Hoheitsgebiete. Seine brutale Vorgehensweise bringt ihm den Beinamen „Bluthund“ ein. Er lässt Dörfer niederbrennen und Rebellen hinrichten. In Feuchtwangen sollen 300 Personen hingerichtet worden sein. In Kitzingen lässt er 80 Männer enthaupten und 58 Personen die Augen ausstechen, als Strafe dafür, dass man „keinen Markgrafen mehr sehen wollte“.

Bischof Konrad von Würzburg bricht im Juni zu seiner Huldigungsreise durch sein Hochstift auf. Über 200 Bauern wurden mit dem Schwert hingerichtet und die Bewohner der Dörfer mussten dem Bischof huldigen und Treue schwören. Die Bewohner seines Hochstifts wurden zum Schadenersatz verpflichtet.

Am 4. November 1525 kommt dann die Niederlage der Klettgauer Bauern. Der Bauernkrieg im Südwesten Deutschlands ist damit beendet. Albrecht Dürer veröffentlicht einen Entwurf für ein „Gedächtnismal auf einen Sieg über aufrührerische Bauern“.

Luther und die Bauern

Im April 1525 äußert sich Luther in „Ermahnung zum Frieden auf die zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben“ erstmals zu den Forderungen. Er bemüht sich um Vermittlung zwischen Fürsten und Aufständischen. Er stellt fest, dass beide Konfliktparteien Fehler gemacht hatten, und fordert Zugeständnisse auf beiden Seiten.

Er betont, dass er selbstsüchtige Forderungen im Namen des Evangeliums nicht gutheißen könne, und stellt klar, dass seine Theologie kein Freibrief zum politischen Umsturz sei. Luther hat zwar zunächst Verständnis für die Bauern, ermahnt sie und die Fürsten allerdings zum Frieden.

Mehrfach warnt er die Aufständischen vor falschen Lehrern, wohl auch mit Blick auf seinen Rivalen Thomas Müntzer, der seine Sympathisanten für ein asketisches Leben in brüderlicher Gleichheit und Gütergemeinschaft begeisterte. Solche sozialistischen Anstrengungen, das Reich Gottes schon auf Erden zu verwirklichen, endeten auch Jahrhunderte später immer wieder im Scheitern.

Allerdings ruft Luther nach den Weinsberger Blut-Ostern zum Kampf gegen die Bauern auf. Mit der Schrift „Wider die Mordischen und Reubischen Rotten der Bauern“ stellt er sich nun auf das Schärfste gegen die Rebellen. Seine Handlungsanweisung zum Umgang mit ihnen lautet „Drumb sol hie zuschmeyssen, wurgen und stechen heymlich odder offentlich, wer da kann, und gedencken, das nicht gifftigers, schedlichers, teuffelichers seyn kann, denn eyn auffrurischer mensch, gleich als wenn man eynen tollen hund todschlahen muss, schlegstu nicht, so schlegt er dich und eyn gantz land mit dyr.“

Insbesondere unterstellt Luther den Bauern „dreierlei gräuliche Sünden“: Meineid, Ungehorsam gegenüber den Fürsten sowie Aufruhr und böse Taten unter dem Deckmantel des Evangeliums.

Der immer noch katholische Mönch steht seit Sommer 1525 eindeutig auf der Seite der Obrigkeit. Nur diese sei als Amtmann Gottes berechtigt, das Schwert zu führen. Die Tötung der Bauern sei ein gutes Werk.

Auch jetzt versteckt sich Luther wie immer hinter der Bibel, die für jeden Zweck ein „Mittelchen“ bereithält. Er verweist auf ihre Aussagen wie „Jedermann sei der Obrigkeit Untertan“ (Röm. 13,1) oder „Wer das Schwert nimmt, der soll durch das Schwert umkommen“ (Mat. 26,52). Die Bauern fühlten sich verraten, denn seine 95 Thesen und seine Schrift „Die Freiheit eines Christenmenschen“ verliehen ihnen Selbstbewusstsein und waren für sie die letzte Aufforderung, die Obrigkeit nicht mehr nur zu bitten, sondern mit Gewalt loszuschlagen.

Auch hier ist wieder aus der Geschichte zu lernen. Eine Idee wird wohl eher durch bewaffnete Macht vorangetrieben und setzt sich durch als mittels Predigten und Parteiresolutionen. Martin Luther schlug sich ganz bewusst auf die Seite der Obrigkeit und verriet seine Schäflein, damit seine Idee einer Kirchenreform nicht zerschlagen, sondern von den Fürsten getragen wurde.

Was er von Thomas Müntzer hält, wird nunmehr nicht nur angedeutet. Stattdessen prangert er die Taten des Erzteufels von Mühlhausen an: Hatte Luther zuvor lediglich von falschen Lehren seines früheren Bewunderers gesprochen, macht er nun unmissverständlich klar, wer gemeint ist.

Letztlich vermochte es seine Schrift „Wider die Mordischen und Reubischen Rotten der Bauern“ nicht, die Aufständischen in ihrem Eifer zu bremsen.

Hatte zunächst Martin Luther die Rebellen gegen die Obrigkeit aufgestachelt, besann er sich im Laufe seines Wirkens darauf, dass ihm diese für die Ausbreitung seiner Lehre wichtiger sein könnte als die hilflosen, ohnmächtigen Bauern. Deshalb ermahnte er diese, die Obrigkeit zu achten. Luthers Kotau vor der Obrigkeit begleitete nun den weiteren Fortgang der deutschen Geschichte bis zum Kotau der protestantischen Bischöfe vor dem Nationalsozialismus.

Die Bauern konnten nie gewinnen, da sie mangelhaft bewaffnet, militärisch unerfahren, vielleicht auch schlecht geführt waren. Ihr Beruf war es, zu säen und zu ernten. Während der Beruf der Obrigkeit gewesen ist, zu disziplinieren, zu strafen und zu töten. Andererseits war es auch die Einfalt der Bauern, gewissen Führern zu glauben.

Thomas Müntzer verkroch sich einmal in sein Haus in Frankenhausen, legte sich ins Bett und stellte sich krank. Vorher hatte er aber verkündet: „Ich weiß, dass Gott uns helfen und den Sieg geben wird, denn er hat mir selbst zugesagt. Ihr dürft das Geschütz nicht fürchten, denn ihr sollt sehen, dass ich alle Büchsensteine, die sie gegen uns schießen., abfange.“

1526

Die Reaktionen der Fürsten, der Fürstbischöfe und Grafen sind grausam. Der Schwäbische Bund und sein Feldhauptmann Jörg Truchsess haben freie Hand in der Art der Durchführung von Brandschatzungen und Beuteeinholung. Es kommt zu regelrechten Brandschatzungsrundreisen.

Der Truchsess zieht mit seinen plündernden Truppen über Schweinfurt, Bamberg, Nürnberg, Nördlingen, Ulm heimwärts nach Oberschwaben. Der Würzburger Fürstbischof Konrad II. von Thüngen erzwingt mit Hinrichtungen und Strafmaßnahmen von seinen Untertanen die Wiederhuldigung seines Hochstiftes an ihn und eine entsprechende Brandschatzung, bei der 320.000 Gulden eingetrieben wurden (damals verdiente ein Handwerker 2 bis 3 Gulden pro Monat). Der Schwäbische Bund fordert 200.000 Gulden für seinen Kriegszug, die auch einzutreiben waren. Weitere Forderungen und Frondienste der örtlichen Grafen und Leibherren sind heute nicht mehr zu beziffern.

Die österreichischen und bayerischen Mitglieder des Schwäbischen Bundes wüten ebenso wie die Truppen des Fürstbischofs von Würzburg, des Markgrafen Casimir von Brandenburg-Ansbach, „der Bluthund“, und des Herzogs Anton von Lothringen. Die Bauern wurden gnadenlos massakriert. Etwa 1.000 Todesurteile wurden vollstreckt und es kam zu Gefängnis- und Geldstrafen, die dem Wert des Besitzes angepasst waren.

Die oft nicht unbeträchtlichen Geldstrafen besagen, dass von einer Verelendung der Bauern nicht die Rede sein konnte. Bezahlen konnte in der Zeit des beginnenden Kapitalismus nur derjenige, der auch Geld hatte.

Man zählte etwa 80.000 bis 100.000 tote Bauern, Handwerker und Bürgersleut. In Zukunft fehlten wie nach jedem großen Krieg Arbeitskräfte. Tausende Bauern wurden hingerichtet oder verstümmelt, sie wurden zu Krüppeln. Zudem mussten sie ihre Waffen abgeben und wurden zu Schadenersatz verpflichtet; nicht zu vergessen die Verstümmelungen, Vertreibungen und eine halbe Million Frauen und Kinder, die ihre Ernährer verloren.

Auch damals war die zwischenmenschliche Kommunikation wichtig. Was ist aber, wenn in Dorfschenken die Zusammenkünfte verboten wurden? Ist man heute nicht daran, die soziale Kommunikation einzuschränken?

Literatur:

Peter Blickle, Der Deutsche Bauernkrieg, 1985

Alain Felkel, Aufstand, 2018

Günther Franz, Der Deutsche Bauernkrieg, 1975

Peter Hain , Franz von Sickingen, 2023

Adolf Waas, Der Bauernkrieg, 1973

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion