Wie die Tschechen lernten, dem russischen „Brudervolk“ zu misstrauen

In Kürze:

- Der Prager Frühling – ein gescheiterter Versuch, den Kommunismus zu reformieren.

- Sowjetische Soldaten glaubten 1968 an einen Dritten Weltkrieg.

- Die tschechische Bevölkerung entwickelt durch Besetzung ein tiefes Misstrauen gegenüber Russland.

- Erfahrung prägt bis heute die starke Solidarität der Tschechen mit der Ukraine.

Am Morgen des 21. August 1968 fanden sich die Menschen der Tschechoslowakei in einem besetzten Land wieder: Truppen aus der Sowjetunion, Polen, Ungarn, der DDR und Bulgarien fielen ein und schlugen den Prager Frühling nieder. Bilder von Panzern in den Städten und eine allgegenwärtige Zensur prägten für Jahrzehnte die Erinnerungen der Menschen.

Zur selben Zeit erlebte der Westen eine andere Realität: Die Hippiebewegung breitete sich aus, in Paris gingen Studenten teils gewaltsam auf die Straße, in Vietnam tobte der Krieg. Und in den USA erschütterten die Attentate auf Martin Luther King sowie John und Robert F. Kennedy die Nation.

„Die Russen sind da!“ – der Morgen, an dem der Prager Frühling endete

In den frühen Morgenstunden des 21. August riss der Lärm von Flugzeugen, die auf dem Flughafen Ruzyně landeten, das Ehepaar Ondřejček – wie viele andere in Prag – aus dem Schlaf. In den umliegenden Häusern gingen die Lichter an, und aus einem schallte der Ruf:

„Die Russen sind da!“, mit diesem Ruf erfuhr Jana Ondřejčková vom Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei.

Wie vielschichtig sich der Prager Frühling zeigte, beschrieb der spanische Autor Luis Zaragoza in seinem Buch „Las flores y los tanques“ (Die Blumen und die Panzer):

„Eine Konterrevolution, die den Kapitalismus wiederherstellen und die Tschechoslowakei aus der ‚sozialistischen Gemeinschaft‘ herauslösen sollte. Eine Reform des kommunistischen Regimes, die darauf abzielte, seine Methoden und Strukturen effizienter zu gestalten. All das war – und war zugleich auch nicht – das, was weltweit als der Prager Frühling bekannt wurde. Es hing davon ab, wer ihn beurteilte und worauf der Fokus lag. Denn dieser Prozess hatte keine einheitliche Richtung und keine einheitliche Bedeutung.“

Das Ehepaar Ondřejček stieg also auf ihr Motorrad und fuhr in die Innenstadt. „Auf dem Platz der Republik sahen wir einen Tankwagen, auf dem eine Gruppe junger Burschen stand. Einer von ihnen hielt die tschechoslowakische Flagge hoch, ein anderer weinte.“ Schließlich erreichten sie das Rundfunkgebäude, wo die Stimmung zwischen den Besatzungssoldaten und den protestierenden Prager Bürgern immer angespannter wurde.

Zeitzeugin Jana Ondřejčková im Jahr 2024, interviewt von „Paměť Národa“, einem tschechischen Portal zur Dokumentation von Zeitzeugenberichten über das 20. Jahrhundert. Foto: Paměť Národa

Jana Ondřejčková, die beim Radio arbeitete, fasste den Entschluss, das Gebäude trotz Schusswarnungen zu betreten. Gegen Mittag erhielt sie den Befehl, die sowjetischen Soldaten hineinzulassen. Gegenüber dem Portal „Paměť Národa“ („Nationales Gedächtnis“), das die Erinnerungen von Zeitzeugen der tschechischen Geschichte dokumentiert, erinnerte sie sich:

„Sie kamen in unseren Raum, und wir mussten uns mit dem Gesicht zur Wand stellen. Plötzlich spürte ich einen Stoß im Rücken. Ein Soldat zeigte auf mich, richtete seine Maschinenpistole auf mich und führte mich beiseite.“

Auf Anweisung des Soldaten musste sie sämtliche technischen Geräte des Radiosenders ausschalten und vom Strom trennen.

Hoffnung auf Veränderung: Der Prager Frühling

Wenige Monate zuvor, Anfang 1968, leitete der neue kommunistische Parteichef Alexander Dubček in der Tschechoslowakei einen Reformkurs ein, der später als Prager Frühling bekannt wurde. Ziel war es, die Diktatur zu lockern: weniger Zensur, mehr Meinungs- und Reisefreiheit sowie eine vorsichtige Öffnung der Wirtschaft. Dubček betonte allerdings, dass der Sozialismus nicht aufgegeben werden sollte.

Die Stimmung in der Gesellschaft wandelte sich spürbar.

„Seit März dieses Jahres gab es ein enormes Interesse an der Politik und öffentlichen Angelegenheiten. Engagierte Menschen hofften nicht nur auf Veränderungen, sie waren fast sicher, dass der Wandel bereits im Gange war und man sich daran beteiligen musste“, erklärt der Historiker Oldřich Tůma vom Institut für Zeitgeschichte der Tschechischen Akademie der Wissenschaften gegenüber Epoch Times.

„Es war ein Jahr voller Erwartungen und Hoffnungen. Das System veränderte sich vor unseren Augen“, fügte er hinzu.

Nach zwei Jahrzehnten politischer Erstarrung war das ein bemerkenswerter Vorgang: Die Zensur wurde spürbar gelockert, die Medien begannen freier zu berichten, und plötzlich glaubten Tschechen und Slowaken wieder an eine bessere Zukunft – an kulturelle Liberalisierung, Reisefreiheit und neue wirtschaftliche Möglichkeiten.

Diese Aufbruchsstimmung war im ganzen Land zu spüren, so Tůma.

Freiheit für die einen, Kontrollverlust für die anderen

Zwar begrüßte die große Mehrheit der Bevölkerung die Aussicht auf mehr Freiheiten, doch eine kleine Minderheit aus Parteikadern und Hardlinern war entsetzt über die Vorstellung, die Kontrolle über die Bürger zu verlieren.

Diese Fraktion verfasste ein „Einladungsschreiben“, in dem sie Moskau um Unterstützung bat. Die sowjetische Führung nutzte das Dokument als Vorwand für eine militärische Intervention.

Der tschechoslowakische Reformprozess alarmierte nicht nur Moskau, sondern auch die mit der Sowjetunion verbündeten Regierungen des Warschauer Pakts. Um die Entwicklung zu stoppen, marschierten ihre Armeen am 21. August 1968 in die Tschechoslowakei ein und beendeten damit den Prager Frühling.

„Befreundete Armeen“ greifen an

In der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 begann die Operation „Donau“ – die größte Militäraktion in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Am Prager Flughafen Ruzyně und in Brno-Tuřany landeten sowjetische Maschinen, die als Zivilflugzeuge getarnt waren. Spezialeinheiten besetzten beide Flughäfen. Von dort aus richtete die sowjetische Armee eine Luftbrücke ein, über die schweres Gerät und Fallschirmjäger ins Land gebracht wurden.

Zur gleichen Zeit, kurz vor Mitternacht, überschritten bewaffnete Divisionen aus den Ostblockstaaten Ungarn, Polen und der DDR die Grenze, unterstützt von zwei bulgarischen Regimentern. Den Kern bildeten jedoch sowjetische Einheiten, deren Panzer am Morgen des 21. August in Prag Stellung bezogen.

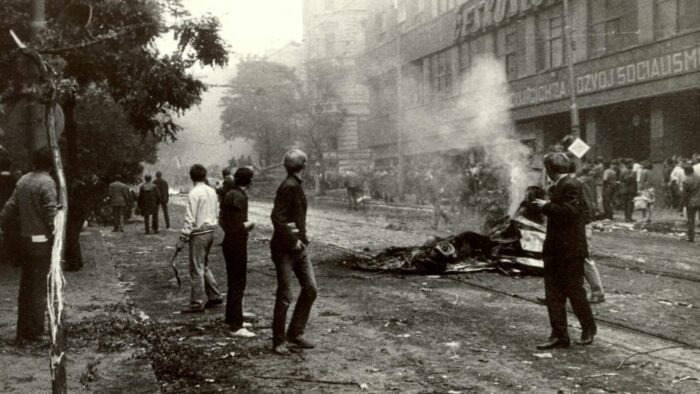

Am 21. August 1968, während der sowjetischen Invasion in Prag, galt das Personal des staatlichen Rundfunks als Stimme des Volkes: Sie berichteten ununterbrochen, bis Soldaten das Gebäude stürmten und das Signal abschalteten. Foto: Jiří Haleš, mit freundlicher Genehmigung von Paměť Národa

Der Historiker Daniel Povolný vom Institut für das Studium totalitärer Regime schätzt, dass beim Einmarsch im August 1968 rund 400.000 ausländische Soldaten die Grenzen der Tschechoslowakei überschritten.

„Für die Kontingente aus Polen, Ungarn und der DDR liegen relativ genaue Zahlen vor, doch über die Stärke der sowjetischen Armee gibt es keinerlei Daten“, erklärte er gegenüber Epoch Times. Solange Russland seine Archive nicht öffne, bleibe einem nur eine qualifizierte Schätzung, so Povolný.

Panzer auf dem Altstädter Ring im Herzen der Prager Altstadt am 21. August 1968. Foto: Václav Bradáč via Institut für das Studium totalitärer Regime

Die Truppen der „befreundeten Länder“ waren in der Tschechoslowakei keineswegs willkommen. Als solche wurden die Mitglieder des Warschauer Pakts genannt. Es war ein nach NATO-Vorbild organisiertes Militärbündnis kommunistischer Staaten.

„Es kam zu einem gewaltfreien, aber entschlossenen Widerstand, der zumindest in den ersten Tagen wirksam war“, erklärte der Historiker Tůma einem tschechischen Fernsehsender. So konnte die sofortige Umsetzung der ursprünglichen Besatzungspläne verhindert und um einige Monate hinausgezögert werden.

Prager Bürger klettern am 21. August 1968 auf einen verlassenen sowjetischen Panzer im Stadtzentrum. Foto: Václav Bradáč via Institut für das Studium totalitärer Regime

Freund oder Feind?

Die Bevölkerung reagierte mit Ablehnung und Empörung. Für Jana Ondřejčková war es eine schockierende Erfahrung: Bis dahin hatte sie geglaubt, die Sowjetunion sei ein Freund ihres Heimatlandes. Sie selbst war eine überzeugte Anhängerin der Kommunistischen Partei.

An diesem Tag ging sie auf die Straße, um den Besatzern auf Russisch – einer Sprache, die damals jeder lernen musste – zu erklären, dass es in der Tschechoslowakei keine Konterrevolution gebe. Einer der Soldaten entgegnete ihr:

„Wir verstehen nicht, warum ihr so heftig gegen uns protestiert. Wir erhielten den Befehl, unseren slawischen Brüdern sofort zu Hilfe zu kommen, weil scheinbar westliche Imperialisten in euer Land eingefallen sind – und wir nun am Rande des Dritten Weltkriegs stehen.“

Fassade in der Stadt Pilsen mit Graffiti, das den sowjetischen Kommunismus mit dem Faschismus gleichsetzt, August 1968. Foto: Milan Linhart, Milan Skočovský via Institut für das Studium totalitärer Regime

Obwohl viele Menschen auf die Straße gingen, um den Soldaten klarzumachen, dass ihre „Befreiung“ ein Irrtum gewesen war, kam es bald zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Vor dem Rundfunkgebäude floss Blut, Barrikaden wurden errichtet. Anderswo vertauschten die Bewohner Straßenschilder, die nach Prag führten, um die Soldaten zu verwirren.

In der Hauptstadt und in anderen Teilen des Landes kamen mehr als hundert Menschen ums Leben – sie wurden erschossen, von Panzern überrollt oder auf andere Weise getötet. Ivo Pejčoch, Historiker am Institut für Militärgeschichte, nennt 135 dokumentierte Opfer.

„Diese Zahl ist vermutlich nicht endgültig, da in den folgenden Jahrzehnten Archivmaterial vernichtet wurde“, erklärte er in der tschechischen Fernsehsendung „Historie.cs“. Bis heute sind die endgültigen Opferzahlen nicht vollständig bekannt.

Teilnehmer der Proteste gegen die Invasion ausländischer Truppen in der Tschechoslowakei tragen einen Verletzten am 21. August 1968. Foto: Václav Bradáč via Institut für das Studium totalitärer Regime

Zurück zum Totalitarismus

Die kommunistischen Reformführer um Parteichef Dubček wurden am Tag der Invasion verhaftet und nach Moskau gebracht. Zuvor hatten sie jedoch noch eine Erklärung veröffentlicht, in der sie betonten, die militärische Intervention sei ohne ihr Wissen erfolgt, und in welcher sie die Bevölkerung aufforderten, den ausländischen Truppen keinen Widerstand zu leisten.

Wie der Historiker Tůma erläutert, verhinderten der massive Widerstand und die landesweiten Proteste, dass die Sowjets sofort Parteikader in eine Scheinregierung einsetzen konnten. Stattdessen mussten sie einen langsameren Weg einschlagen: Die verhafteten Politiker wurden in Moskau gezwungen, das sogenannte Moskauer Protokoll zu unterzeichnen, das den „vorübergehenden Aufenthalt“ sowjetischer Truppen auf tschechoslowakischem Boden akzeptierte. Anschließend brachte man sie zurück nach Prag und setzte sie wieder in ihre Ämter ein.

Das beruhigte die öffentliche Meinung, und es kam zu einem nationalen, jedoch gewaltfreien Widerstand gegen die Besatzung.

Phase der „Normalisierung“

Der Protest gegen die Rückkehr zum alten kommunistischen System hielt lange an und war intensiv, in erster Linie unter Studenten und Gewerkschaftern, erklärt Tůma. Dieser Widerstand dauerte bis zum ersten Jahrestag der Besetzung, als die Besatzer gewaltsam gegen Demonstranten vorgingen und mehrere Menschen töteten. In dieser Zeit wurde Dubček durch Gustáv Husák ersetzt, der für die Sowjets als zuverlässiger galt.

Es folgte die Phase der sogenannten „Normalisierung“: Sie war geprägt von verstärkter Überwachung, Razzien, Abhörmaßnahmen, Verhaftungen, Reisebeschränkungen und strenger Zensur – eine Rückkehr in die repressiven Verhältnisse der 1950er-Jahre.

In allen Arbeitsstätten, Schulen, im Militär und in Betrieben wurden Parteizellen installiert. Das öffentliche Leben wurde vollständig von der kommunistischen Partei organisiert – mit lobpreisenden Paraden, Scheinwahlen und obligatorischen Versammlungen. Die Geheimpolizei führte umfassende Akten über Dissidenten, während in den Betrieben sogenannte „Kaderberichte“ erstellt wurden, in denen Herkunft, soziale Schicht und politische Haltung der Familie bewertet wurden.

Libuše Palachová beim Begräbnis ihres Sohnes Jan Palach, der sich am 16. Januar 1969 im Zentrum von Prag selbst verbrannte, um gegen die sowjetische Besatzung zu protestieren. Foto: Jiří Haleš/Paměť Národa

Mehr als 300.000 Mitglieder wurden aus der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei ausgeschlossen; zahlreiche Funktionäre verloren ihre Posten oder wurden wegen liberaler Ansichten in unbedeutendere Positionen versetzt. Rund 100.000 Menschen flohen in den Westen, während hunderten Schriftstellern und Künstlern Publikations- und Auftrittsverbote auferlegt wurden. Die sowjetischen Truppen blieben bis 1991 im Land stationiert.

„Von den Bürgern wurde vor allem verlangt, eine gewisse Loyalität vorzutäuschen; echtes Vertrauen oder gar Überzeugung interessierten niemanden mehr“, erklärte der Historiker Tůma gegenüber Epoch Times.

Wahrscheinlich sei sich die Parteiführung bewusst gewesen, dass im Unterschied zu den 1950er-Jahren – als ein Teil der Gesellschaft tatsächlich an den Aufbau eines neuen Systems glaubte – nun nur noch die Bereitschaft zur Unterwerfung übrig geblieben sei.

„Es war diese Haltung, die das Regime bis Ende der 1980er-Jahre am Leben hielt.“ Die gesamte Gesellschaft habe in einer Täuschung gelebt, die zugleich als Demütigung empfunden wurde, so Tůma.

Ende der Illusionen über Russland

Laut dem Historiker haben die Ereignisse von 1968 wesentlich dazu beigetragen, dass die Tschechen heute die Ukraine in ihrem Kampf gegen Russland so deutlich unterstützen. Die Besetzung sei ein Wendepunkt in der Wahrnehmung der Sowjetunion und der russischen Kultur gewesen, für die die Tschechen und Slowaken zuvor große Sympathie empfunden hätten.

Im Gegensatz zu Polen oder Ungarn hatten sie bis zum Zweiten Weltkrieg kaum direkte historische Beziehungen zu Russland und betrachteten die Sowjets vor allem als Befreier von der deutschen Besatzung.

Auch Historiker Povolný betonte, dass die Wurzeln der heutigen Ablehnung Russlands im Jahr 1968 liegen. „Die Besetzung im August hat die bis dahin relativ positiven Beziehungen nicht nur der Tschechen, sondern auch der Slowaken zu den Sowjets radikal beschädigt“, erklärt er.

Mit dem Einmarsch in die Tschechoslowakei wurden die Sowjets für viele Tschechen schlicht zu weiteren verhassten Besatzern. „Der Einmarsch war ein großer Schock und führte zu einer völligen Umkehrung der Beziehungen zur Sowjetunion – und damit auch zu Russland“, erklärte Tůma. „Ich glaube, dass dies bis heute eines der wichtigsten Elemente der aktuellen tschechischen Haltung ist: nicht nur auf Regierungsebene, sondern auch in großen Teilen der Öffentlichkeit, die sehr antirussisch eingestellt ist und die Ukraine unterstützt.“

„Aus tschechischer Sicht scheint es Parallelen zwischen dem zu geben, was wir 1968 erlebt haben, und dem, was die Ukraine heute durchmacht – auch wenn die konkrete Situation natürlich völlig anders ist“, fügte er hinzu.

Povolný weist darauf hin, dass die Generationen, die heute in Entscheidungspositionen sitzen, die Ereignisse von 1968 nicht mehr selbst erlebt haben. Für sie sei es nur eine überlieferte Erinnerung. Deshalb, so sagt er, wage er nicht einzuschätzen, wie stark diese Erfahrung die Haltung der Tschechen zum Krieg in der Ukraine und gegenüber den zahlreichen Flüchtlingen im Land tatsächlich präge.

„Aber ich würde behaupten, dass ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung die Ukraine auch aufgrund unserer Erfahrungen vom August 1968 unterstützt“, so Povolný.

Demonstranten halten gelbe und blaue Regenschirme in den Händen, während sie gegen den Ukraine-Krieg protestieren und die Unterstützung einer effizienten Luftabwehr für die Ukraine fordern, am 7. September 2024 in Prag. Foto: Michal Cizek/AFP via Getty Images

Nach Angaben der Europäischen Kommission lebten im Juni 2025 rund 378.000 ukrainische Flüchtlinge in der Tschechischen Republik. In der Slowakei fanden etwa 133.000 Menschen Zuflucht, in Deutschland mit rund 1,2 Millionen die weitaus größte Zahl. Bezogen auf die Bevölkerungszahl weist jedoch Tschechien den höchsten Anteil in der gesamten Europäischen Union auf: 34,7 Flüchtlinge pro 1.000 Einwohner.

Dieser Artikel erschien im Original auf epochtimes.cz unter dem Titel „Srpen 1968 položil základ k českému antirusismu a dnešním sympatiím k napadené Ukrajině, říkají historici“. (deutsche Bearbeitung nas)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion