Nutzung der Nuklearmedizin nimmt zu – Deutschland ist einer der wenigen wichtigen Hersteller

In Kürze:

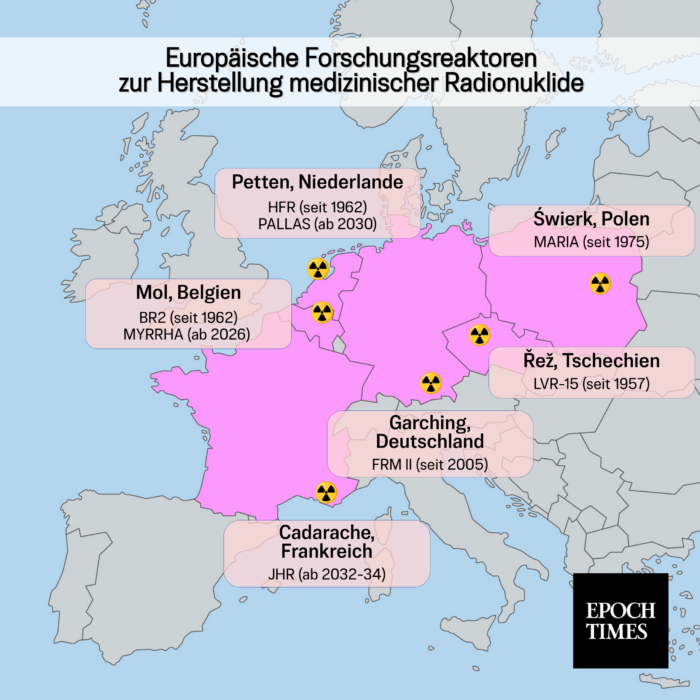

- Fünf spezielle Kernreaktoren in Europa liefern radioaktive Isotope für die Nuklearmedizin.

- Molybdän-99 ist eines der am häufigsten medizinisch verwendeten Radionuklide. Es stammt heute vorwiegend aus Belgien und den Niederlanden.

- Die Produktion am FRM II in München, Deutschlands einzigem Forschungsreaktor zur Herstellung von Radiopharmaka, soll ausgeweitet werden.

Die Kernspaltung dient nicht nur der Stromerzeugung, sondern auch medizinischen Zwecken. Mit ihrer Hilfe werden sogenannte Radionuklide oder Radioisotope hergestellt. Dabei handelt es sich um radioaktive Substanzen, die unter anderem der Herstellung von Arzneimitteln und diagnostischen Behandlungsmitteln, sogenannten Radiopharmaka, dienen. Ihr Einsatz in der Nuklearmedizin nimmt stetig zu – sowohl zur Diagnose als auch zur Behandlung von Krankheiten, insbesondere von Krebserkrankungen.

[etd-related posts=“4209575,5181307″]

Laut einem Bericht des Analyseunternehmens Inside Ace Analytics vom Juni dieses Jahres hatte die Radiopharmaka-Branche im Jahr 2024 einen Wert von 6,2 Milliarden US-Dollar. Innerhalb von zehn Jahren, also bis 2034, werde sie einen Wert von 19,6 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Organisation BCC Research hat noch höhere Schätzungen: Ihr zufolge hatte der globale Markt für Radiopharmaka im vergangenen Jahr einen Wert von 10,3 Milliarden US-Dollar und wird bis 2029 auf 21,9 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Wofür werden Radiopharmaka verwendet?

Radioisotope sind Atome, die auf natürliche Weise zerfallen und dabei ionisierende Strahlung freisetzen. Dies nutzt die moderne Medizin als Kontrastmittel zur Darstellung von Organen und Geweben, zur Überwachung des Stoffwechsels oder zur gezielten Behandlung, beispielsweise bei der Diagnose von Tumoren, Erkrankungen des Nervensystems oder des Herzens.

Kurz gesagt: Radiopharmaka ermöglichen es Ärzten, das Innere des Körpers eines Patienten besser abzubilden. Sie sehen nicht nur die Form, sondern auch die Funktion und Aktivität der Organe, wie auf der europäischen Website für Nuklearmedizin beschrieben.

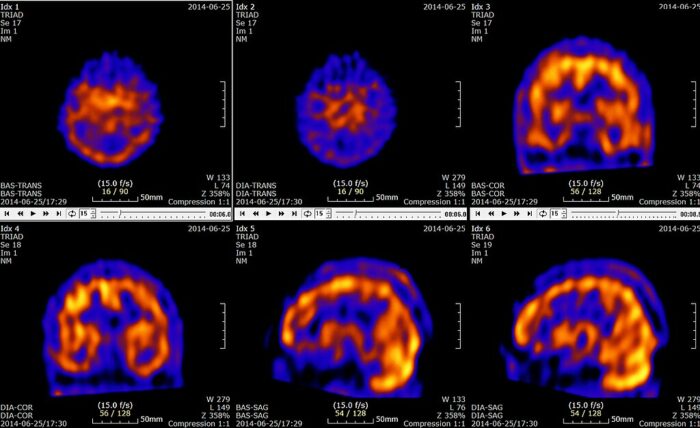

Radionuklide, die in der Regel durch eine Injektion in die Vene verabreicht werden, senden Strahlung aus, die von Geräten erfasst und zu einem 3D-Modell zusammengesetzt wird. Zu diesem Zweck werden unter anderem Technetium-99-Isotope für die SPECT-Diagnostik (Single-Photon-Emissions-Computertomographie) oder Fluor-18 für die PET-Diagnostik (Positronen-Emissions-Tomographie) verwendet.

Technetium-99 wird unter anderem für spezielle CT-Scans des Gehirns verwendet. Foto: U2em, CC BY-SA 3.0

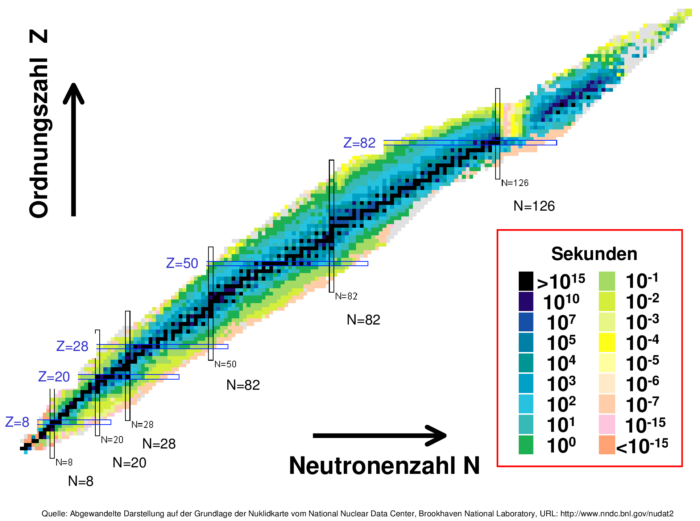

Halbwertszeit bestimmt Anwendung

Diese Methoden sind nützlich bei der Suche nach Tumoren und Metastasen, bei der Beurteilung des Herz-Kreislauf-Systems oder des Gehirns, bei der Feststellung von Knochenbrüchen und Entzündungen, bei der Untersuchung der Lungen, der Nieren, der Schilddrüse und anderer Organe. Der Vorteil für den Patienten besteht darin, dass jene radioaktiven Substanzen schnell abklingen. Dabei spricht man von der sogenannten Halbwertszeit.

[etd-related posts=“5070432″]

Radioisotope mit länger anhaltender Wirkung – längerer Halbwertszeit – werden zu therapeutischen Zwecken eingesetzt, etwa zur Beseitigung bestimmter Tumorarten oder zur Schmerzlinderung. Während früher bei der Bestrahlung von Krebszellen vor allem Kobalt-60 verwendet wurde, das sich über Jahre hinweg zersetzt, wird heute eine gezieltere Behandlung bevorzugt. Dabei werden die Radiopharmaka direkt in den Tumor oder in dessen unmittelbare Nähe injiziert und wirken nur in diesem Bereich. Diese Radionuklide verlieren ihre Wirksamkeit bereits nach wenigen Tagen.

(Radio-)Nuklide und ihre Halbwertszeiten in Sekunden. Der Kernbrennstoff Uran-235 besitzt eine Halbwertszeit von rund 700 Millionen Jahren oder über 2,2×10¹⁶ Sekunden, Kobalt-60 ist nach gut fünf Jahren (ca. 1,7×10⁸ Sekunden) zur Hälfte zerfallen, Technetium-99 bereits nach sechs Stunden (ca. 2,2×10⁴ Sekunden). Foto: Manfred Roettle nach Brookhaven National Laboratory, CC BY-SA 3.0

Kernkraftwerk und Teilchenbeschleuniger

Radionuklide werden künstlich durch Bestrahlung des Ausgangsmaterials hergestellt, wodurch dieses radioaktiv wird. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dies zu erreichen. Am häufigsten erfolgt die Bestrahlung mit Neutronen in Forschungsreaktoren. Diese Methode hatte im Jahr 2024 einen Anteil von etwa 65 Prozent an der weltweiten Produktion.

Hier entstehen die am häufigsten verwendeten Radionuklide – Molybdän-99, aus dessen Zerfall Technetium-99 für die SPECT-Diagnostik entsteht, Iod-131 zur Behandlung der Schilddrüse und Lutetium-177 für die Therapie von Prostatatumoren. Molybdän-99 macht laut der Kernenergieagentur (NEA) bis zu 80 Prozent aller weltweit produzierten Radioisotope aus.

Radioisotope aus dem Reaktor behalten ihre Radioaktivität mehrere Stunden bis Jahre und vertragen daher längere Transporte, was logistische Vorteile mit sich bringt.

Mit der Herstellung von Radioisotopen im Reaktor ist der Prozess aber nicht abgeschlossen. Diese Elemente müssen anschließend zu separaten Zentren transportiert und dort verarbeitet – gereinigt, getrennt und mit einem geeigneten Trägerstoff gemischt – werden. Erst dann entsteht ein radioaktives Arzneimittel.

Für kleinere Produktionen direkt am Einsatzort oder in der näheren Umgebung werden Geräte namens Zyklotrone verwendet, in denen Radioisotope mit kurzer Halbwertszeit hergestellt werden, insbesondere Fluor-18 für die PET-Diagnostik. Da Zyklotron-Isotope nur wenige Minuten bis Stunden haltbar sind, muss ihre Herstellung so nah wie möglich am Patienten erfolgen. Sie befinden sich oft direkt in Krankenhäusern. In Deutschland verfügen unter anderem die Universitätskliniken Münster, Essen, Rostock und Würzburg über derartige Einrichtungen.

Zyklotron der Universität Nantes, Frankreich. Foto: Popocatomar, CC BY-SA 4.0

Nach Angaben der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) aus dem Jahr 2022 hatten Zyklotrone einen Anteil von 10 bis 12 Prozent an der weltweiten Produktion. Der diesjährige Bericht von Precedence Research geht davon aus, dass diese Zahl innerhalb von zehn Jahren deutlich steigen dürfte.

Weitere Produktionsmethoden umfassen Energieerzeugungsanlagen, Teilchenbeschleuniger und andere.

Welche europäischen Kernreaktoren produzieren für die Nuklearmedizin?

In der Europäischen Union produzieren derzeit fünf Staaten mit aktiven Forschungsreaktoren, die für diesen Zweck bestimmt sind, kommerziell Radionuklide für medizinische, industrielle und Forschungszwecke. Im globalen Kontext sind neben der EU auch Australien und Südafrika wichtige Akteure. Zusammen decken sie den größten Teil der weltweiten Produktion ab und arbeiten eng zusammen, um unerwartete Ausfälle eines der beiden Länder auszugleichen und geplante Stilllegungen zu koordinieren.

[etd-related posts=“5162651″]

Eigene Forschungsreaktoren zur Herstellung radioaktiver Isotope besitzen auch Kanada, die USA, China, Südkorea, Russland und Ägypten.

Die EU kann den Bedarf auf dem Kontinent selbst decken und exportiert sogar einen Teil der Produktion. Angesichts der alternden Reaktorflotte müssen Investitionen in den Bau neuer Reaktoren getätigt werden. Hier finden Sie eine Übersicht über die Kernreaktoren in der EU, die Radionuklide für die Herstellung von Radiopharmaka produzieren, einschließlich geplanter Projekte.

Standorte europäischer Forschungsreaktoren zur Herstellung von Radionukliden für die Nuklearmedizin. Foto: ts/Epoch Times

Belgien

Der belgische Reaktor BR-2 in Mol hat die weltweit größte installierte Kapazität für die Produktion von Molybdän-99. Er kann 25 bis 65 Prozent des weltweiten Bedarfs an diesem diagnostischen Radionuklid decken. Neben Molybdän-99 werden am Standort mehr als zehn weitere Isotope hergestellt. Die Anlage ist seit 1962 kommerziell in Betrieb. Durch die Modernisierung in den Jahren 2015 bis 2016 wurde die Lebensdauer des Reaktors mindestens bis zum Jahr 2030 verlängert und gleichzeitig seine Kapazität erhöht.

Darüber hinaus arbeitet Belgien an der Entwicklung eines neuen Hybridreaktors namens MYRRHA, der von einem Linearbeschleuniger angetrieben wird. Der Bau erfolgt in mehreren Phasen. In der ersten Phase, die 2026 abgeschlossen sein soll, soll auch die Produktion von Radioisotopen für medizinische Zwecke aufgenommen werden.

Tschechische Republik

Der Reaktor LVR-15 im Forschungszentrum Řež in der gleichnamigen Gemeinde unweit von Prag gehört zu den sechs weltweit wichtigsten Reaktoren für die Herstellung medizinischer Radionuklide. Er wurde bereits 1957 gebaut und ist damit der älteste in dieser Liste. Ende der 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts wurde der Reaktor umfassend renoviert, wodurch seine Leistungsfähigkeit und Sicherheit erhöht wurden.

[etd-related posts=“4994502″]

Seit 2011 verwendet der LVR-15 wie fast alle anderen europäischen Anlagen niedrig angereichertes Uran (LEU) als Brennstoff. In Řež werden etwa 10 Prozent der weltweiten Produktion von Molybdän-99 sowie Lutetium-177, Iod-131, Holmium-166, Samarium-153 und anderen Radionukliden hergestellt.

Frankreich

Die Atommacht Frankreich verfügt derzeit über keinen eigenen Forschungsreaktor für die Herstellung von Radioisotopen. Der 1980 in Betrieb genommene Forschungsreaktor Orphée in Saclay wurde 2019 stillgelegt, im selben Jahr wurde auch der ältere Reaktor Osiris abgeschaltet.

Das Land baut jedoch einen großen Forschungsreaktor JHR (Jules Horowitz Reactor) in Cadarache, der auch zur Produktion radioaktiver Nuklide für medizinische Zwecke dienen soll. Der Reaktor soll zwischen 2032 und 2034 fertiggestellt werden und eine wichtige Rolle bei der Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Radioisotopen für den stetig wachsenden Bedarf in Europa spielen. Nach Angaben der französischen Behörden soll er 25 Prozent des jährlichen Bedarfs an Molybdän-99 in der EU decken.

Deutschland

Der Forschungsreaktor FRM II an der Technischen Universität München hat 2005 den Routinebetrieb aufgenommen. Er produziert für den heimischen Markt Lutetium-177, Holmium-166 und Terbium-161, die für die gezielte Behandlung von Tumoren eingesetzt werden. Geplant ist auch die künftige Produktion von Molybdän-99 für den deutschen und europäischen Markt.

Niederlande

Der HFR-Reaktor in Petten ist neben dem belgischen BR2 ein weiterer wichtiger Produzent von Molybdän-99, Lutetium-177 und anderen Radionukliden. Der Anfang der 1960er-Jahre in Betrieb genommene Reaktor wurde mehrfach umgebaut und soll bis 2030 in Betrieb bleiben, bevor er durch den neuen Reaktor Pallas ersetzt wird, der seit 2023 gebaut wird.

Polen

Der Reaktor Maria in Świerk in der Nähe von Warschau ist seit 1975 in Betrieb. Er wird vom Nationalen Zentrum für Kernforschung (NCBJ) betrieben. Polen ist das einzige Land auf der Liste, in dem Kernreaktoren nie Strom erzeugt haben. Das soll sich in Zukunft ändern. Maria wird derzeit modernisiert und läuft daher nicht mit voller Leistung. Die Arbeiten sollen 2027 abgeschlossen sein, danach kann der Reaktor weitere Jahrzehnte in Betrieb bleiben.

Laut NCBJ liefert Maria etwa 10 Prozent der weltweiten Produktion des gefragtesten Radioisotops – Molybdän-99. Er produziert jedoch auch mehrere andere Isotope, die in der Nuklearmedizin verwendet werden.

Dieser Artikel erschien im Original bei Epoch Times Tschechien unter dem Titel „Využití nukleární medicíny stoupá. Česko je jedním z hrstky klíčových výrobců“. (redaktionelle Bearbeitung ts)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion