Milliardengrab oder Gelddruckmaschinen? Das sind die wahren Kosten der Kernkraft

In Kürze:

- Politik und Institute bezeichnen die Kernkraft als die teuerste Art der Stromerzeugung. Manche Experten zweifeln dies jedoch an.

- Der Energieanalyst Aeneas Weckenmann hat die verschiedenen Kostenarten der Kernkraft und anderer Energiequellen analysiert.

- Der Kostenvergleich verschiedener Kernkraftwerke zeigt, dass es große Unterschiede gibt.

- Unter den Kernreaktoren hat Weckenmann eine „Kostenkatastrophe“, gleichzeitig aber auch zwei „Gelddruckmaschinen“ entdeckt.

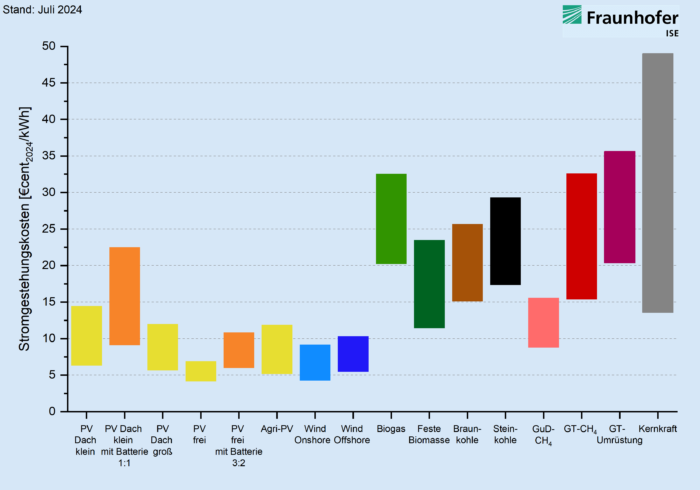

Die Kernkraft ist die teuerste Art, Strom zu produzieren. Kernkraftgegner führen dieses Argument immer wieder an. Auch das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) zeigte das im vergangenen Jahr anschaulich mit einer Grafik. Diese bildete die Stromgestehungskosten verschiedener Kraftwerksarten ab – neben „erneuerbaren“ und fossilen auch die von Kernkraftwerken.

Kernkraftwerke am teuersten?

Die Grafik zeigt in der linken Hälfte die Stromgestehungskosten von Solar- und Windkraftanlagen im Bereich von rund 4 bis 22,5 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Dabei ist die Version Photovoltaik auf Dach mit Batterie ein Ausreißer nach oben. Ohne diese Option lägen die Kosten von Wind und Solar nur bei bis zu 14 Cent.

Deutlich teurer ist es auf der rechten Hälfte der Grafik. Neben Biogas und Biomasse kostet die Stromerzeugung von Kohle- und Gaskraftwerken zwischen rund 8 und 36 Cent.

Am teuersten kann laut ISE jedoch die Kernkraft werden: Die Spanne reicht hier von 13 bis knapp 50 Cent für die kWh.

Die Stromgestehungskosten verschiedener Kraftwerksarten im Jahr 2024, berechnet vom Fraunhofer-Institut. Foto: Fraunhofer-Institut ISE

Doch es gibt auch Gegenstimmen und einige Fachleute kritisieren diese Darstellung. So geht etwa der Energieexperte Stefan Spiegelsperger davon aus, dass das ISE Windkraft und Solar zu gut, die Kernkraft aber zu schlecht abgebildet hat.

Grund zur Kritik an der Darstellung liefert auch der Geschäfts- oder Nachhaltigkeitsbericht des Schweizer Kernkraftwerks Gösgen. Dieses gibt seine normalisierten Stromproduktionskosten des Jahres 2024 mit 4,44 Rappen, umgerechnet 4,77 Eurocent (Cent) pro kWh an – also weit unterhalb der ISE-Darstellung.

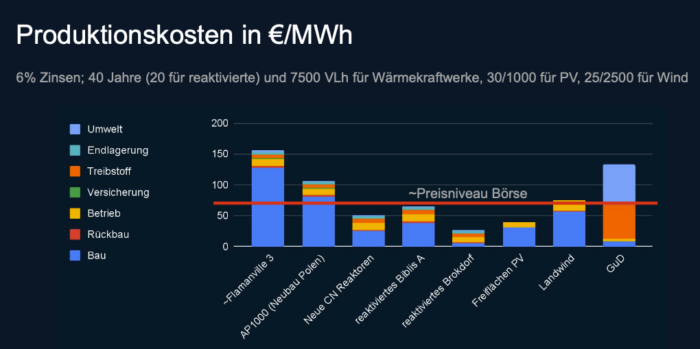

Produktionskosten – Kernkraft im Mittelfeld

Doch ist die Kernkraft damit günstiger, als gesagt wird? Laut dem Energieanalysten Aeneas Weckenmann können die Produktionskosten für KKW-Strom „sehr unterschiedlich“ ausfallen. Als besonders günstig stufte er chinesische Kernkraftwerke mit rund 45 Euro pro Megawattstunde (€/MWh) ein. Das entspricht 4,5 ct/kWh.

Der Datenanalyst Aeneas Weckenmann. Foto: mf/Epoch Times

Allerdings gebe es gleichzeitig Ausreißer nach oben. „Die größte Kostenkatastrophe bis jetzt ist das Kernkraftwerk Hinkley Point C (HPC) in Großbritannien. Es wird vermutlich bei rund 180 €/MWh, sprich 18 ct/kWh, rauskommen.“ Das liegt im unteren Bereich der ISE-Werte. Zudem unterstellt diese Rechnung den gleichen Zinssatz von 6 Prozent und den gleichen Abschreibungszeitraum von 40 Jahren wie bei chinesischen Kernkraftwerken. Die tatsächlichen Renditeerwartungen und Investitionszeiträume können unterschiedlich sein, was sich auf die Kosten auswirkt.

[etd-related posts=“5008419,4994502″]

Zudem könnten sich die 180 €/MWh beim HPC noch ändern, da laut Weckenmann beim aktuellen Kraftwerksbau und der dazugehörigen Regulierung „gewaltige Ineffizienz“ herrsche. „Leider ist ernsthafte Routine beim westlichen Reaktorbau und der Regulierung noch nicht abzusehen. Es wird aber gerade viel daran geforscht, insbesondere in den USA.“

Hätte Deutschland – wieder – die angesprochene ernsthafte Routine, sieht der Analyst ein Potenzial von inflationsbereinigt circa 70 €/MWh oder niedriger.

Zur Einordnung ist dennoch stets der Vergleich mit anderen Kraftwerksarten wichtig. Weckenmann ordnet deren reinen Produktionskosten wie folgt ein:

- Freiflächen-Solar: rund 45 €/MWh

- Wind an Land: rund 70 €/MWh

- Wind auf See: rund 85 €/MWh

- Steinkohle inklusive aller Schadenskosten, insbesondere CO₂: rund 180 €/MWh

- Erdgas im Gas- und Dampfkraftwerk (kurz GuD): rund 155 €/MWh

Kernkraftwerke bewegen sich damit im Mittelfeld.

Die Produktionskosten verschiedener (Kern-)Kraftwerke in Euro pro Megawattstunde. Lukrativ sind Produktionskosten unterhalb des Preisniveaus der Börse. (VL: Volllaststunden, PV: Photovoltaik, CN: China, GuD: Gas- und Dampfkraftwerk). Foto: Aeneas Weckenmann

Großes Potenzial – nicht nur in Deutschland

„Obwohl beide großen US-Parteien starkes Interesse an der Kernkraft zeigen, scheint jetzt erst mit der republikanischen Administration etwas Bewegung auch in die Regulation zu kommen“, erklärte Weckenmann. Möglicherweise auch, weil der Druck aus China wachse. „Schließlich sind in China aktuell über 30 Kernkraftwerke in Bau und es werden voraussichtlich jedes Jahr zehn weitere genehmigt.“

In Deutschland ist die Situation eine andere und der kommerzielle Bau und Betrieb von stromerzeugenden Kernreaktoren ist aktuell verboten. Das müsse sich laut dem Fachmann zunächst ändern. In Deutschland wird aktuell lediglich noch ein Forschungsreaktor bei München betrieben. Mit 20 Megawatt thermischer Leistung dient dieser allerdings nur als Neutronenquelle.

Weckenmann betonte zugleich, dass es bei der Optimierung der Regulierung nicht darum geht, unsichere Reaktoren zu bauen, um schneller zu werden. Es gilt, faire Sicherheitserwartungen, die auch für andere Industrien gelten, umzusetzen und die Genehmigungsprozesse effizient und schnell zu machen.

Kernkraftwerke bergen hohe Sicherheitsrisiken, die aber laut Weckenmann technisch und regulatorisch sehr gut beherrscht werden könnten. „Wer das umsetzt, kann ein gewaltiges Energiepotential erschließen, was mit regionaler oder international stark diversifizierter, günstigen Treibstoffversorgung realisiert werden kann. Eine oft unterstellte Abhängigkeit von beispielsweise Russland ist gar nicht der Fall.“

So gebe es an vielen Stellen auf der Erde Uran zu überschaubaren Preisen, ebenso sei die Anreicherung ein technisch überschaubarer Prozess, der sogar noch in Gronau, Deutschland, praktiziert wird.

Systemkosten – mal so, mal so

Neben den Produktionskosten gibt es zusätzlich noch die Systemkosten. Hierin unterscheiden sich Kernkraftwerke klar von „erneuerbaren“ Energien, insbesondere beim Netzbedarf.

„Würde man Deutschland nahezu komplett mit Kernkraftwerken versorgen, lägen die Systemkosten bei rund 25 €/MWh“, schilderte Weckenmann. „Da wären etwas Überbau, Gas-Backup und Batteriespeicher zur Strukturierung drin. Die Netze könnten aber effizient in regionalem Inselbetrieb gestaltet werden und würden sich bei den inflationsbereinigten Kosten im Vergleich zu Anfang der 2000er Jahre nicht stark verändern.“

Bei den „Erneuerbaren“ lägen die Systemkosten laut Weckenmann aktuell bei mehr als 80 €/MWh inklusive zusätzlicher Netzkosten. „Und das setzt einen guten Mix aus Sonne und Wind voraus. Würde man versuchen, Deutschland mit Sonne allein zu versorgen, würde das zwar mengenmäßig gehen, aber die Systemkosten würden explodieren“, wobei Weckenmann von Hunderten €/MWh spricht.

Letztlich sei bei den Systemkosten aber noch ein recht großes Fragezeichen dran, so Weckenmann. „Batteriepreise fallen aktuell stark, die Gassynthese aus Strom steckt noch in den Kinderschuhen. Wie viel Netz am Ende tatsächlich gebraucht wird, hängt etwa davon ab, wie viel Überbau oder Batterien zur Verfügung stehen. Das sei eine sehr komplexe Modellierung.“

Schon jetzt könnten Batterien für Systemdienstleistungen profitabel genutzt werden. Auch die Mengenoptimierung im Laufe des Tages sei profitabel. Für die langfristigen Speicher sehe er die Diskussion um Wasserstoff eher als „Holzweg“. Die Nutzung der bestehenden Erdgasinfrastruktur wäre mit synthetischem Methan viel einfacher. Das ist in der Produktion zwar etwas aufwendiger als Wasserstoff, dafür im Transport und in der Speicherung deutlich handhabbarer.

Der Energieanalyst schlussfolgert, dass Deutschland bei solch einem Systemvergleich selbst mit Kernkraftwerken wie Olkiluoto 3 [Anm. d. Red.: der jüngste finnische Kernreaktor] besser fahre als mit „Erneuerbaren“. „HPC wäre aber teurer als Erneuerbare. Es kommt also sehr darauf an“, sagte er.

[etd-related posts=“4703699,5162651,5172789″]

Baukosten – meist höher als geplant

Ob sich ein Kernkraftwerk rechnet, bestimmen maßgeblich die Baukosten. Wie bei vielen Bauprojekten gibt es hier Preisunterschiede – und häufig Verteuerungen der anfänglichen Prognosen. Das noch im Bau befindliche HPC sollte vor neun Jahren 22 Milliarden Euro kosten. Inzwischen gehen die Verantwortlichen von 55 Milliarden Euro und einer Kostensteigerung auf 250 Prozent aus.

Große Kräne sind beim Bau des Kernkraftwerks Hinkley Point C in der Nähe von Bridgwater im Südwesten Englands am 17. Juli 2025 im Einsatz. Sie setzten unter anderem ein 245 Tonnen schweres Kuppeldach auf das zweite Reaktorgebäude. Es ist das erste Kernkraftwerk seit 30 Jahren, das in Großbritannien gebaut wird. Foto: Adrian Dennis/AFP via Getty Images

Deutlich günstiger, aber ebenfalls teurer als geplant, war das finnische Kernkraftwerk Olkiluoto. Statt der kalkulierten 3 Milliarden Euro kostete es letztlich 11 Milliarden Euro. Die beiden Reaktoren des Schweizer Kernkraftwerks Beznau hatten bei ihrer Inbetriebnahme in den Jahren 1969 und 1972 Baukosten von insgesamt 700 Millionen Schweizer Franken angehäuft. Inflationsbereinigt und umgerechnet wären das rund 2,4 Milliarden Euro.

Weckenmann erklärte: „Im Westen liegen die Baukosten großer Kernkraftwerke aktuell bei grob 8 bis 17 Milliarden Euro pro Gigawatt (Mrd. €/GW). In China sind sie kleiner: 2,50 Mrd. €/GW.“ Der Analyst hält im Westen auch Baukosten von unter 4 Mrd. €/GW für möglich – sofern Betreiber die Projekte effizient durchführen würden. Das gelte für Regulator und Erbauer.

Umweltkosten – vergleichsweise gering

Ein weiterer Kostenpunkt, der zu berücksichtigen ist, sind die Umweltschäden, die ein Kraftwerk durch seine Wärmeabgabe verursacht. Das Nationale Institut für Wirtschaftsforschung in den USA hat ermittelt, dass ein Anstieg der globalen Temperatur um 1 Grad Celsius einen Rückgang des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 12 Prozent verursachen kann.

Legt man das auf den Wärmeeintrag von Kernkraftwerken um, entstehen so circa 1,80 €/MWh an Schaden. Also sehr moderat“, schilderte Weckenmann.

Deutlich günstiger sei hier die Photovoltaik. Abhängig vom Standort verursache eine solche Solaranlage durch die Albedoänderung Schäden zwischen 0,35 bis 0,80 €/MWh. Die Albedo definiert, wie gut eine Oberfläche – abhängig von ihrer Helligkeit – die Sonnenenergie reflektieren kann.

[etd-related posts=“4023527,4574895″]

Günstiger als Kernkraftwerke sind bezüglich dieser Wärmeabstrahlung auch Kohle- und Gaskraftwerke. „Da diese effizienter Wärme in Strom umsetzen, liegt ihr Wert grob zwischen 1 und 1,50 €/MWh.“ Diese sind allerdings vernachlässigbar im Vergleich zu den Kosten, die durch das CO₂ entstehen.

Deutlich höher sei der Wert bei der Geothermie. Diesen beziffert der Energieanalyst auf 6 €/MWh. „Sie fördert die Wärme deutlich schneller nach oben, als es natürlich wäre, und gleichzeitig setzt sie diese Wärme recht ineffizient in Strom um“, erklärte er. Zur Windkraft liegt ihm kein Wert vor.

Endlagerungskosten – bereits bezahlt

Wer von Kernkraft spricht, muss ebenso die Endlagerung erwähnen. Denn Kernkraft erzeugt Atommüll, der meist erst in ein Zwischenlager kommt und irgendwann – sofern vorhanden – in ein Endlager. Hierfür entstehen weitere Kosten.

[etd-related posts=“5183632,5181307″]

In Deutschland wurde dafür in der Vergangenheit ein spezieller Fonds für die Endlagerung ausgehandelt, wobei die Kraftwerksbetreiber regelmäßig dafür Geld zurückgelegt haben. Aktuell stehen deswegen rund 24 Milliarden Euro bereits zur Verfügung.

„Umgelegt auf die in deutschen Kernkraftwerken produzierten Megawattstunden sind das rund 4,50 €/MWh“, sagte Weckenmann. Das deckt sich mit realen Werten. So habe das stillgelegte Kernkraftwerk Brokdorf in 10 Jahren rund 470 Millionen Euro an Endlagerkosten verursacht. Das entspricht etwa 4,70 €/MWh. Aber, so Weckenmann weiter:

Würde man das Problem technisch sinnvoll angehen, wären die Kosten sicherlich um eine Größenordnung niedriger – als bei rund 0,45 €/MWh.“

Der Analyst gab ferner zu bedenken: „Der Müll enthält noch wertvolle Energie, die wir wiederaufbereitet in Kernkraftwerken weiter nutzen könnten. Und zerbrüten könnten wir den Müll ebenso, um abermals viel mehr Energie daraus zu gewinnen. Das müsste man natürlich noch entwickeln. Aber die Technik ist klar und Brüterprototypen gibt es bereits in Frankreich, Russland und China.“

Hinzu komme, dass „die Endlagerungskosten extrem politisiert“ seien. Dabei erwähnte Weckenmann die weltweit größte unterirdische Deponie Herfa-Neurode für Giftmüll im hessischen Heringen. „Dort dürfen aus politischen Gründen keine radioaktiven Stoffe endgelagert werden, obwohl diese im Gegensatz zum chemischen Müll, der dort liegt, zerfallen und in ihrer Schädlichkeit abnehmen. Man müsste zwar noch Bentonit einbringen, um die Wärmeabfuhr des hochradioaktiven Materials sicherzustellen. Technisch wäre es kein Problem.“

Reaktivierung rechnet sich, selbst in Deutschland

„Die Reaktivierung der deutschen Kernkraftwerke würde sich finanziell sehr lohnen“, fasste Weckenmann zusammen. „Es gibt Einschätzungen von Industrie-Insidern, die signifikante, aber machbare Investitionen über drei bis sieben Jahre sehen, um sogar bis zu elf Kernkraftwerke wieder ans Netz nehmen zu können.“ Nach aktuellen Marktbedingungen seien Renditen zwischen 5 und 50 Prozent möglich.

[etd-related posts=“4209575,5076609″]

„Allerdings“, fügte der Analyst hinzu, „muss man auch da wieder berücksichtigen, dass wir im Westen aktuell keine großen Projekte in Plan und Budget durchführen können, egal ob Bahnhof, Kraftwerk oder Mondrakete. Aber selbst wenn sich die Reaktivierungskosten verdoppeln, wären immer noch fünf Kernkraftwerke sehr lukrativ reaktivierbar.“

„Gerade Brokdorf und Emsland wären Gelddruckmaschinen sondergleichen“, so Weckenmann.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion