Vom Sand zur Scheibe: Die Geschichte der Brille

In Kürze:

- Die Brille wurde vermutlich vor 750 Jahren in Venedig von Glashandwerkern erfunden.

- Der Grundstein für ihre Entwicklung wurde mit der Entdeckung optischer Gesetze bereits in der Antike gelegt.

- Insgesamt gibt es rund 20 verschiedene Arten, wobei mit dem Zwicker die jüngste im 19. Jahrhundert entwickelt wurde.

- Im Laufe ihrer Geschichte wandelte sich mehrfach das Ansehen der Sehhilfe.

Der eine hat sie, der andere benötigt sie: die Brille. Sie schützt unsere Augen nicht nur vor der Sonne, sondern diente historisch vor allem als Lese- und Sehhilfe. Denn ein gutes Auge entschied früher mehr als heute über Leben und Tod. Da wir bis zu 80 Prozent der lebenswichtigen Informationen über unsere Augen aufnehmen, ist die Sehkraft der wichtigste Sinn des Menschen.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Brille im Laufe der Zeit eine große kulturelle und gesellschaftliche Bedeutung erlangt hat. Dennoch wandelte sich ihre Form mindestens so oft wie ihr Ansehen. Mal wurde die Brille vergöttert, mal verspottet. Werfen wir ein Auge auf die Anfänge des heute trendigen Modeaccessoires.

Die Geschichte der Brille beginnt vor rund 750 Jahren. Foto: Anass Bachar/iStock

Erste sichtbare Erkenntnisse

Um eine Brille zu bauen, benötigt man nicht nur geeignetes Material und Werkzeug, sondern auch Kenntnisse in der Optik. Beides scheint im alten Ägypten und antiken Griechenland bereits vorhanden gewesen zu sein.

So kannten die Ägypter bereits das Reflexionsgesetz, während der griechische Philosoph Euklid (365–300 v. Chr.) Schriften zur Optik verfasste. Außerdem waren beide Kulturen in der Lage, Glas herzustellen, zu schleifen und zu polieren. Ob sie jedoch auch die Wirkung optischer Linsen kannten und folglich Brillen herstellten, ist fraglich.

In einigen Schriftquellen klagten die Menschen der Antike wie Cicero (106–43 v. Chr.) immer wieder über die Schwäche ihrer Sehkraft. Es ist also möglich, dass die Brille oder eine Vorgängerform in der vorchristlichen Zeit noch nicht erfunden oder für die breite Bevölkerung nicht zugänglich war. In der Zeit nach Christus könnte dies anders ausgesehen haben.

Einer mythischen Erzählung zufolge soll Archimedes von Syrakus römische Schiffe mittels Parabolspiegeln in Brand gesetzt haben, was auf die Kenntnisse des Reflexionsgesetzes hindeutet. Foto: Gemeinfrei

Der römische Gelehrte Seneca (4 v. Chr.–65 n. Chr.) kannte bereits die optische Vergrößerung. In seinem Werk „Quaestiones naturales“ schreibt er: „[…] beliebig kleine und undeutliche Buchstaben erblickt man durch eine wassergefüllte Glaskugel größer und klarer […]“. Ob er diesen Lupeneffekt auch von Kristallen kannte, bleibt offen.

Interessant ist jedoch eine Erwähnung des römischen Historikers Plinius des Älteren (24–79 n. Chr.). Laut ihm sollen Kaiser Nero und Schüler Senecas die Gladiatorenkämpfe durch einen bunten Kristall sehend verfolgt haben – ob aus Spaß, zum Schutz vor der Sonne oder zum Ausgleich einer möglichen Sehschwäche, ist unbekannt.

Dass eine Nutzung als Sehhilfe nicht unwahrscheinlich ist, zeigen römische Funde aus Pompeji und Mainz, wo Archäologen konvex geschliffene Scheiben aus Bergkristall und Glas mit Fähigkeiten der optischen Vergrößerung fanden. Da die Stücke teilweise in Gold oder Leder eingefasst und gelocht waren, könnten sie auch als Schmuckstücke gedient haben.

Der Kristall der Mönche

Der erste Mann, der nachweislich die Vergrößerungswirkung von gläsernen Linsen kannte, war der arabische Mathematiker und Astronom Alhazen (965–1040), der sein Wissen in dem Buch „Kitāb al-Manāẓir“ (deutsch: „Schatz der Optik“) festhielt. Dieses wurde Ende des 12. Jahrhunderts ins Lateinische übersetzt und legte den Grundstein für die Erfindung einer tragbaren Lesehilfe.

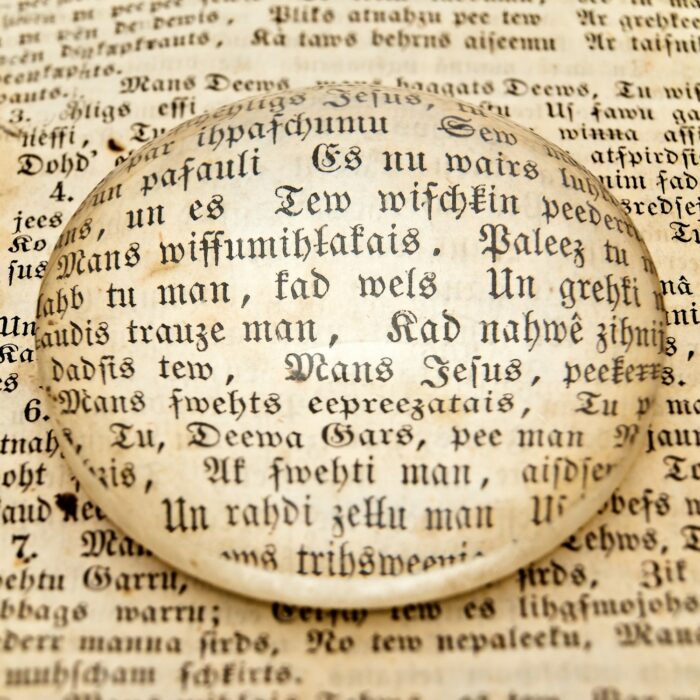

Unter dem Titel „Opticae Thesaurus“ lag den deutschen Mönchen des Mittelalters somit ein Buch zur Optik vor, dessen Theorien sie praktisch erforschen konnten. Da farbloses Glas im Mittelalter jedoch schwer herzustellen war, fertigten die Geistlichen ihre ersten Lesehilfen oft aus transparenten Kristallen. Vor allem die Mönche des Franziskanerordens brachten im 13. Jahrhundert viele „lapides ad legendum“ – sogenannte Lesesteine – in Umlauf.

Die ersten Lesesteine wurden von Mönchen im 13. Jahrhundert hergestellt. Foto: Rocter/iStock

Die älteste Nutzung eines solchen Steines in Deutschland ist aus der mittelalterlichen Dichtung „Jüngere Titurel“ bekannt, wo der Lesestein wegen seines Materials – dem Mineral Beryll – auch Beril genannt wird.

„Wie der Beril vergrößert die Schrift, in ihm zu lesen, Dein Herz sich dem gleicht mit allen Tugenden, die darin sind, es wächst hoch, breit, weit und auch in die Länge.“

Vom Stein zur Brille in 50 Jahren

Wenig später sahen Glashandwerker aus Venedig die Lesesteine mit anderen Augen. Sie entwickelten diese zu eingefassten Linsen mit Stiel weiter und erschufen so die erste Brille in Form eines Einglases, welche wiederum bald zur Nietbrille weiterentwickelt wurde.

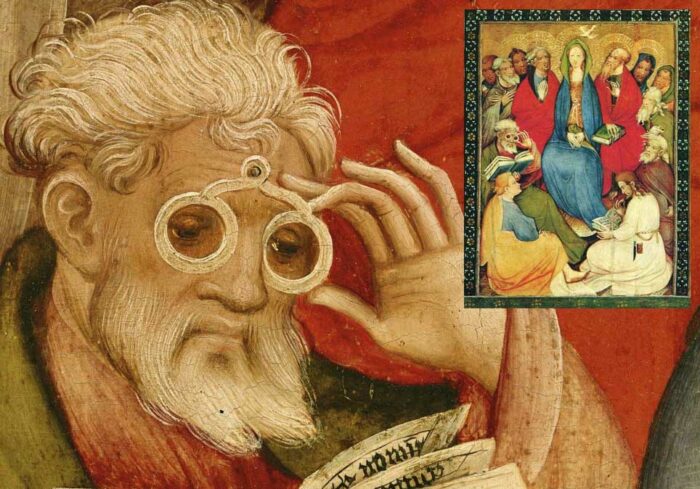

Die Nietbrille, wie auf dem Gemälde „Das Pfingstgeschehen“ zu sehen, war die erste Brillenform. Foto: Gemeinfrei

Wann genau sich dieser Prozess ereignete und wer der Erfinder war, ist nicht überliefert. Eine grobe zeitliche Einordnung ermöglicht die Predigt des Dominikanermönches Giordano da Rivalto 1305 in Venedig. Darin heißt es:

„Es ist noch nicht 20 Jahre her, dass man die Kunst Brillen zu machen fand, durch die man besser sieht.“

Glauben wir dieser Erwähnung, könnte die erste Brille um 1285 von venezianischen Glasmachern, die für ihr hochwertiges Kunsthandwerk bekannt waren, gefertigt worden sein.

[etd-related posts=“3449515″]

Strenge Vorgaben für Meister und Gesellen

Dass die Arbeit als Brillenmacher im Mittelalter nicht leicht war, zeigen Ratserlasse aus Venedig. Um die hohe Qualität zu wahren, sollten Glasgewerbe für ihre Brillengläser primär Bergkristall und kein ordinäres, farbloses Glas verwenden. Wenn doch Glas zum Einsatz kam, galt es dies als solches zu kennzeichnen. Bei Missachtung der Anordnung war mit hohen Geldstrafen zu rechnen.

Außerdem durfte das damals hochwertige Rohglas aus Venedig nicht verkauft werden und Glaser aus der italienischen Lagunenstadt weder auswandern noch in anderen Betrieben arbeiten. Taten sie es doch, wurden sie zurück nach Venedig gerufen – weigerten sie sich, wurde ihre Familie bedroht. Wenn dies keine Wirkung zeigte, wurden sogar Auftragsmörder entsandt. Aus mittelalterlichen Schriftquellen sind einige dieser Fälle bekannt, bei denen geflohene Glashandwerker in Wien und Florenz vergiftet wurden.

Trotz all dieser Maßnahmen sickerte das Wissen um die Herstellung der Brille eines Tages durch und erste Werkstätten entstanden außerhalb von Venedig. Den großen Durchbruch der Lesehilfe brachte jedoch ein Ereignis in Deutschland.

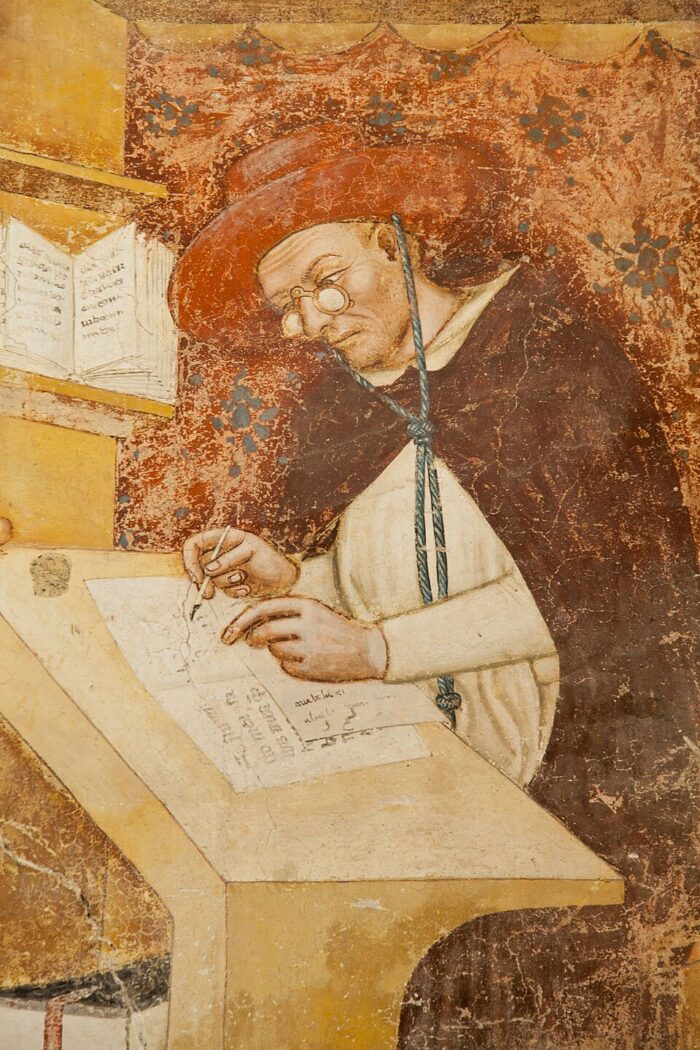

Das Gemälde von Tommaso da Modena (1326–1379) zeigt Kardinal Hugo von Saint-Cher mit Brille. Es ist die älteste bildliche Darstellung einer Nietbrille. Foto: Gemeinfrei

Die Brille: Von Zauberei zum Alltagsgegenstand

Bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts waren Lesehilfen in der mittelalterlichen Bevölkerung nur sporadisch zu finden. Das lag daran, dass damals nur ein Bruchteil der Menschen – vor allem Adelige und Geistliche – lesen und schreiben konnte. So kam es, dass die Brille zunächst als Symbol für Klugheit galt.

Doch schnell wendete sich das Blatt: Die gewöhnlichen Bürger, die oft Groll gegen die Oberschicht hegten, begannen, Brillenträger als schwach, alt und lächerlich anzusehen. Außerdem wurde eine Brille mit ungern gesehener Zauberei in Verbindung gebracht, wodurch Redewendungen wie „jemandem eine Brille aufsetzen“ – also eine Person absichtlich täuschen – aufkamen.

Im 16. Jahrhundert änderte sich die gesellschaftliche Situation grundlegend. Nachdem Johannes Gutenberg den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfand, kam mehr Lesestoff in Umlauf und mehr Menschen lernten das Lesen. Doch mehr Bücher machten auch mehr Lesern ihre Sehschwäche bewusst, wodurch die Nachfrage nach Brillen enorm stieg.

[etd-related posts=“4334313,5099229″]

In Deutschland entstanden die ersten Gilden von Brillenmachern in den Jahren 1450 in Frankfurt am Main, 1466 in Straßburg und 1478 in Nürnberg. Später folgten Regensburg, Augsburg und Fürth mit großen, bekannten Handwerksstätten. 1499 wurde die Meisterprüfung für deutsche Brillenmacher eingeführt. Dabei galt es zunächst, nur zwei Brillen herzustellen – später waren bis zu zehn Meisterstücke erforderlich.

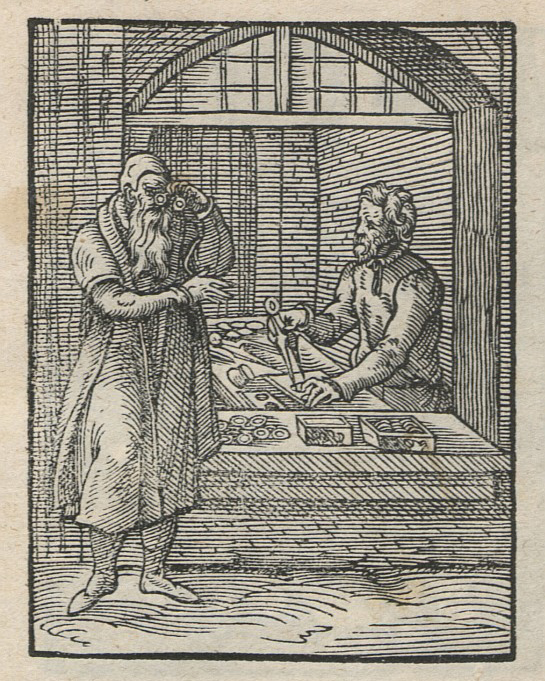

Darstellung früher Brillenmacher. Foto: Gemeinfrei

Die deutschen Städte erlaubten zudem nur den Verkauf von Brillen aus eigenen Werkstätten – mit Ausnahme der immer noch qualitativ überlegenen Sehhilfen aus Venedig. Zur einfacheren Erkennung trugen die Brillen das individuelle Meisterzeichen der jeweiligen Brillenmacher. Wie den venezianischen Handwerkern war es auch den deutschen Brillenmachern verboten, auszuwandern. Auch sie wurden im Ernstfall verfolgt und bestraft.

Neue Erfindungen, gleicher Spott

Bis ins 15. Jahrhundert wurden mit konvexen, also nach außen gebogenen Linsen nur Lesebrillen hergestellt. Die Änderung brachten konkave, nach innen gebogene Linsen, die Kurzsichtigkeit korrigierten. Als Erster erkannte der Abt Franciscus Maurolicus (1494–1575 n. Chr.) die Funktionsweise der Linse im menschlichen Auge und somit die Ursache für Kurz- und Weitsichtigkeit.

Die geläufigsten Brillenformen dieser Zeit waren zunächst Niet- und Bügelbrillen. Diese hatten jedoch den Nachteil, stets gehalten werden zu müssen. Um die Hände frei zubekommen, wurden schnell Alternativen wie Bind- oder Bandbrillen entwickelt.

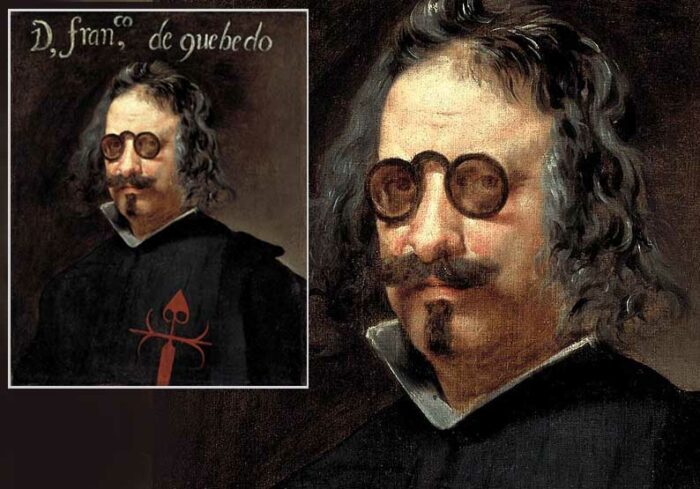

Porträt des berühmten spanischen Dichters Francisco de Quevedo mit Bügelbrille. Foto: Gemeinfrei

Im renaissancezeitlichen Europa war eine Sehhilfe in allen Gesellschaftsschichten verpönt und mit der Zurschaustellung körperlicher Gebrechen verbunden. Einzig die Spanier trugen ihre Brillen mit Stolz. „Man war überzeugt, dass den Menschen nichts mehr verschönern könne als eine Brille“, schrieb der Gelehrte Hieronymus Sirturus anno 1618.

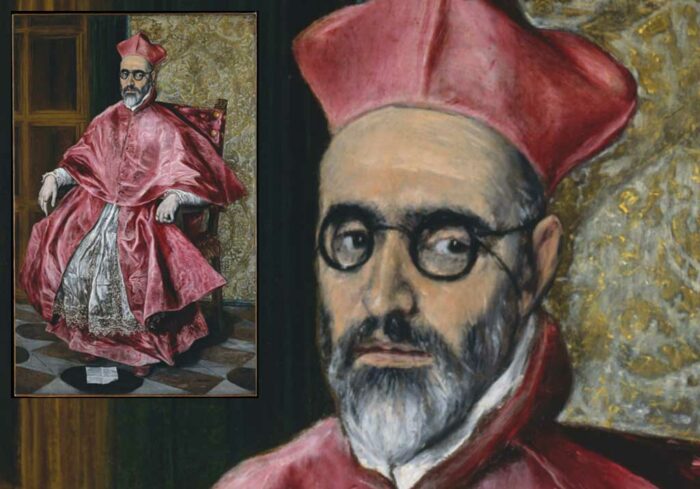

Ab dem 16. Jahrhundert kamen weitere Brillenformen hinzu, da bisherige Modelle immer noch keinen zufriedenstellenden Halt boten. So entstanden zunächst Mützen- und Stirnreifenbrillen, dann Federbrillen und Manokel.

Fernando Niño de Guevara, spanischer Erzbischof von Sevilla, mit einer Fadenbrille. Foto: Gemeinfrei

Im 17. Jahrhundert kamen in Deutschland mit Scherenbrillen und Lorgnetten nicht nur weitere Brillenformen hinzu, sondern handwerklich auch neue Maschinen wie die Plättmühle. Diese ermöglichte erstmals eine Massenfertigung, führte aber zusammen mit anderen Regelungen zum Verlust der Handwerksqualität in Deutschland.

Viele Brillenmacher wie jene aus Nürnberg und Regensburg schlossen ihre Werkstätten. Einzig die Handwerker aus Fürth erlebten einen Aufschwung, da sie die Schöpfzange erfanden und damit Brillengläser gießen konnten. Doch auch sie konnten mit den italienischen und englischen Brillenmachern nicht mithalten, die weiterhin hochwertige Sehhilfen herstellten. Die Engländer profitierten zusätzlich von den Entdeckungen im Bereich der Optik durch die Wissenschaftler Isaac Newton (1643–1727 n. Chr.) und Robert Hook (1635–1703 n. Chr.).

Siegeszug der Brille

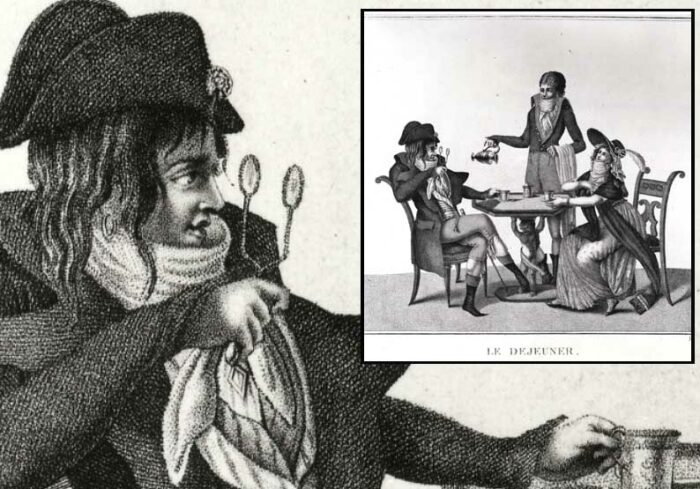

Während der Adel im 17. und 18. Jahrhundert die Brille weitestgehend ablehnte – auch Goethe soll seine Sehhilfe, laut Überlieferungen eine Scherenbrille, nur wenn nötig genutzt haben –, hatte das Volk sie längst akzeptiert. In Frankreich erhob die Bevölkerung während der Französischen Revolution (1789–1799 n. Chr.) die Sehhilfe sogar zum Modeaccessoire. Vor allem die Scherenbrille begeisterte die Menschen so sehr, dass sogar Personen ohne Sehschwäche eine Brille trugen.

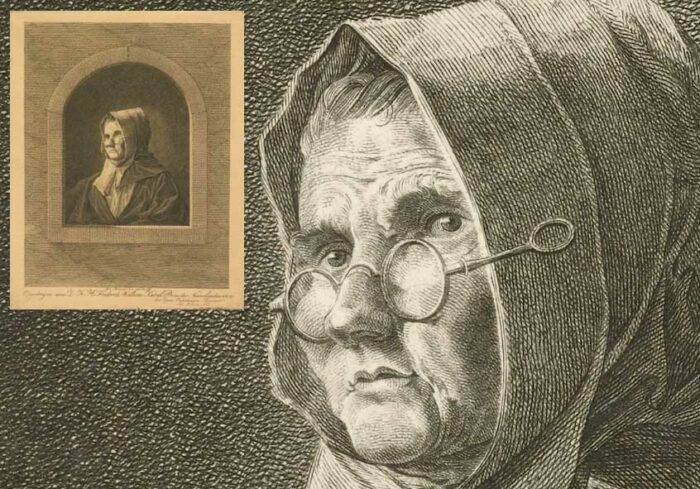

Während des 18. Jahrhunderts waren Scherenbrillen in Frankreich besonders beliebt. Foto: Gemeinfrei

Im Biedermeier (1815–1848 n. Chr.) waren schließlich die Lorgnetten die beliebteste Brillenform. Da diese von Damen um den Hals getragen wurden, waren sie besonders aufwendig aus teurem Material hergestellt und reich verziert.

Brillen, wie wir sie heute kennen – als Ohrenbrillen –, waren eine späte Erfindung. Die ersten ihrer Art wurden vermutlich in Spanien gefertigt und entstanden aus der Schläfenbrille, die aufgrund häufig getragener Perücken nicht bis zu den Ohren reichte.

Schläfenbrillen waren die Vorgänger heutiger Ohrenbrillen. Foto: Gemeinfrei

Das endgültige Ende der traditionellen Brillenmacherei trat mit der Industrialisierung ab 1840 ein. Besonders prägend für Deutschland war Johann Heinrich August von Duncker (1767–1843 n. Chr.), der die Königliche optische Industrie-Anstalt in Rathenow, Preußen, eröffnete. Er entwickelte die Vielspindelschleifmaschine, mit der qualitativ hochwertige Brillengläser hergestellt wurden. Damit wurde Rathenow im 19. Jahrhundert „zum Sitz einer blühenden Brillenindustrie“, wie Frank Rossi in seinem Buch „Die Brille“ schreibt.

Aufpoliertes Image

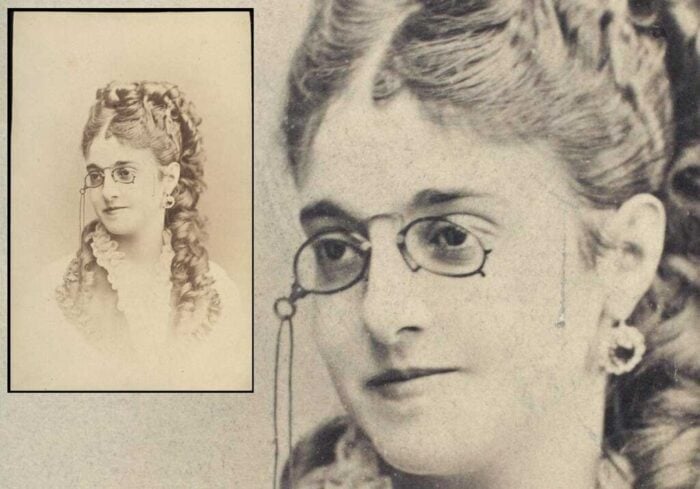

Als letzte neue Brillenform kam im 19. Jahrhundert der Klemmer, auch Kneifer oder Zwicker genannt, auf. Dieser war vor allem bei der Oberschicht beliebt und galt als Zeichen für Intelligenz. Ab dem 20. Jahrhundert entstanden keine neuen Brillenformen zur Optimierung des Haltes mehr, sondern ausschließlich zu Modezwecken.

Eine der jüngsten Brillenformen ist der Klemmer, auch Kneifer oder Zwicker genannt. Foto: Gemeinfrei

Die Entwicklung des Brillenglases selbst war dagegen noch nicht abgeschlossen. So wurden dank der Firma Carl Zeiss Jena um das Jahr 1900 spezielle Gläser für Menschen mit der Star-Krankheit hergestellt. Im Jahr 1935 folgte die Entwicklung einer chemischen Beschichtung, um Brillengläser zu entspiegeln.

Ebenfalls jung ist die Erfindung der Kontaktlinse Im Jahr 1888 durch einen Schweizer Augenarzt. Ihr Durchbruch gelang jedoch erst 1948 dank Verbesserung ihrer Verträglichkeit. Etwa zeitgleich wurden in den USA und in Russland die ersten Augenoperationen durchgeführt, die vor allem ab 1978 vermehrt erfolgreich verliefen.

Doch Kontaktlinsen und Augenoperationen bedeuten nicht das Ende der Brille. Als modisches Accessoire sowie als Schutz- und Sonnenbrille wird sie auch in Zukunft zu sehen sein.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion