Dürren, Hitze und Brände: Tagebücher offenbaren Wetterwandel während der Kleinen Eiszeit

In Kürze:

- Die Kleine Eiszeit zeigte sich in Europa unterschiedlich, wobei „allgemein kältere Bedingungen“ auf Hitze und Dürre trafen.

- Tagebücher aus England und Transsylvanien offenbaren Wetterextreme und Folgen von ungeahntem Ausmaß.

- Der „Beginn der Wetteraufzeichnungen“ liegt am Ende eines langjährigen Abkühlungstrends.

- Nicht nur in Europa war es in der Geschichte ebenso warm oder wärmer als heute.

Klirrende Kälte, meterhohe Schneewehen und zugefrorene Gewässer: Das ist das vorherrschende Bild, wenn es um Eiszeiten geht. Die letzte dieser Art – allerdings in Miniaturausführung – war die sogenannte Kleine Eiszeit.

Ihr Beginn variierte von Region zu Region, wobei sie ihren Höhepunkt im 16. und 17. Jahrhundert hatte. Tagebücher aus dieser Zeit offenbaren jedoch ein ungewöhnliches Bild, welches uns lehrt, dass Wetter nicht gleich Wetter und eine Eiszeit nicht nur eisig ist.

Die zweite Sicht auf die Kleine Eiszeit

Wenn es um die Rekonstruktion des Klimas aus vergangener Zeit geht, wird heute meist auf naturwissenschaftliche Methoden zurückgegriffen. Diese beinhalten die biologische, geologische und chemische Untersuchung von Eis, Sedimenten, Pollen und Bäumen.

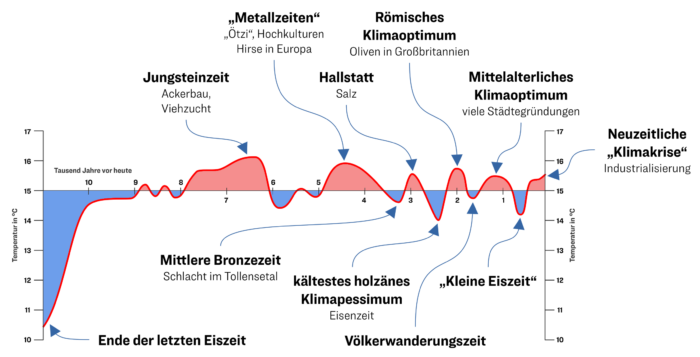

Klimaoptima und -pessima seit Ende der letzten Eiszeit. Foto: ts/Epoch Times nach Günther Riedel, H. Kehl

Doch neben dem „Archiv der Natur“ gibt es noch andere, ebenso nützliche, aber oft unbeachtete Informationsquellen. Zu diesen gehören Tagebücher, Reisenotizen sowie Kirchen- oder Klosterregister, die das sogenannte „Archiv der Gesellschaft“ bilden. Sie enthalten mitunter auf Tag, Monat und Jahr genau den detaillierten Wetterbericht eines Augenzeugen.

[etd-related posts=“4141084″]

Verschiedene Forschergruppen haben sich dies zunutze gemacht und in den Schriften aus England und Transsylvanien, auch Siebenbürgen genannt, nach alten Wetteraufzeichnungen vorrangig aus dem 16. Jahrhundert gesucht.

Während das westeuropäische Wetter des 16. Jahrhunderts eher wechselhaft war und zwischen Hitze und Kälte schwankte, litten die Menschen in der Region des heutigen Rumäniens zunächst unter heißem und später unter kaltem Wetter.

[etd-related posts=“3672075,4270689″]

Siebenbürgen: Erst Schwitzen, dann Frieren

Zeitzeugen aus Transsylvanien berichten dabei unter anderem von einer besonders heißen und trockenen ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In einer Schriftquelle heißt es etwa über den Sommer im Jahr 1540:

„Die Quellen trockneten aus, und die Flüsse versiegten zu Rinnsalen. Das Vieh fiel auf den Feldern, und die Luft war voller Verzweiflung, als sich die Menschen versammelten und um Regen beteten“, erklärte Tudor Caciora von der Universität Oradea, Rumänien, und Hauptautor der Studie. In den späteren Schriften sind dagegen vermehrt Kältewellen und strenge Winter erwähnt.

Diese Schwankungen führten schließlich oft zu Katastrophen, die direkt oder indirekt mit dem Klima zusammenhingen. Dazu gehörten 30 Jahre, in denen der Schwarze Tod das Land verwüstete, 23 Jahre mit Hungersnöten und 9 Jahre, in denen es Heuschreckenplagen gab.

[etd-related posts=“3229291,3215941″]

Als Reaktion darauf veränderten die Menschen unter anderem ihre Lebensweise, machten ihre Städte sicherer oder entwickelten technische Innovationen. „Chroniken und Tagebücher geben Aufschluss darüber, wie die Menschen diese Ereignisse wahrgenommen haben, wie sie darauf reagiert haben und wie sie von ihnen beeinflusst wurden“, so Caciora.

Trotz derartiger Erkenntnisse bleiben Schriftquellen jedoch ein ergänzendes Mittel, denn nur wenige Menschen konnten damals Lesen und Schreiben. Außerdem sind die Berichte oft subjektiv, bruchstückhaft erhalten oder nur für eine bestimmte Region gültig.

Unabhängig von der rumänischen Forschung untersuchten Madeline Bassnett, Professorin an der englischen Western University, und Professor Laurie Johnson von der australischen University of Southern Queensland die Kleine Eiszeit in England. Sie konnten belegen, dass das britische Wetter zur selben Zeit anders war als das in Transsylvanien und von einem Extrem zum anderen wankte.

Die Kleine Eiszeit in England: Zu wenig und zu viel Wasser

Prof. Bassnett und Prof. Johnson haben in englischen Tagebüchern und Briefen rund 2.000 Wetterbeobachtungen entdeckt, die von Kälte, Stürmen und Hochwassern bis zu Hitze, Dürren und Bränden während der Kleinen Eiszeit reichen. Diese Wetterergebnisse machten die Forscher in einer Datenbank frei zugänglich.

Die Daten zeigen, dass die Briten im 16. Jahrhundert zunächst mit zu wenig und zu viel Wasser zu kämpfen hatten. Zur Zeit Shakespeares verzeichneten die Forscher mehr als ein Dutzend Dürreperioden, unterbrochen von starken Stürmen und Überschwemmungen.

In einer Schrift von Thomas Short heißt es: „Eine übermäßige Dürre, großes Viehsterben aus Wassermangel; Quellen und Bäche waren ausgetrocknet; Reiter konnten auf der Themse reiten.“ Dies war eben jene Zeit, in der Einheimische Dinge aus dem Schlamm holten, die die Flüsse vor langer Zeit verschwinden ließen.

[etd-related posts=“2732020″]

Hinzu kamen Stürme und Regen wie jener vom 5. Oktober 1570, die Flüsse über die Ufer treten ließen, Städte und Felder überfluteten sowie Ernten und Vieh vernichteten. 1574 folgte eine weitere Überschwemmung und Flutwellen, die zur Sichtung eines Wals in der Themse führten. Weitaus seltener waren Kälteeinbrüche. Im 16. Jahrhundert war die Themse nur in vier Jahren – 1516, 1537, 1564 und 1590 – zugefroren und Berichte über Kälte oder Schnee selten.

Eine Zeit von Eis und Feuer

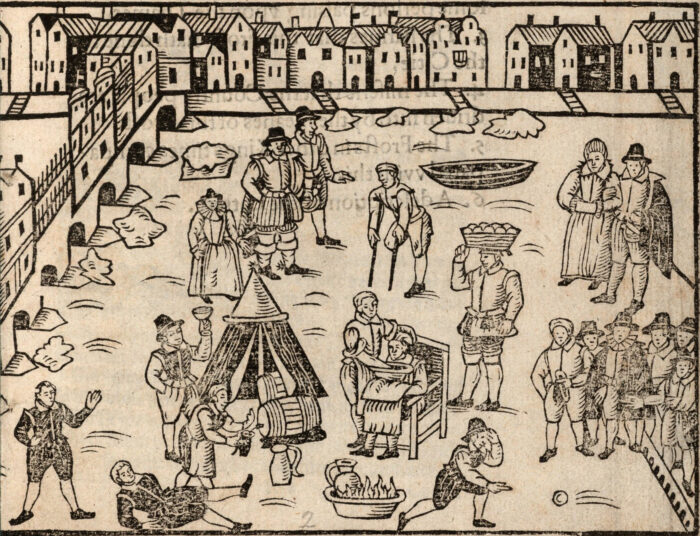

Im 17. Jahrhundert – das Jahrhundert der Frostmessen – schien die Kleine Eiszeit schließlich auch in England voll Einzug gehalten zu haben. So fror die Themse häufig so stark zu, dass auf ihr Stände aufgestellt und Freizeitaktivitäten durchgeführt wurden. Gleichzeitig sank die Zahl der Fluten deutlich.

Illustration von Menschen auf der zugefrorenen Themse während der sogenannten Großen Kälte von 1608 in London. Foto: Gemeinfrei

Lediglich der Frühling 1666 traf London mit einer sehr trockenen und heißen Phase stark. Wenige Monate später kam es mit dem Großen Brand von London zu einer der schlimmsten Katastrophen der Epoche.

Der englische Schriftsteller und Architekt John Evelyn schrieb zu diesem Ereignis: „Die Hitze, die durch eine lange Periode schönen und warmen Wetters noch verstärkt wurde, hatte die Luft entzündet […]“.

Das Gemälde zeigt den Großen Brand von London im September 1666. Foto: Gemeinfrei

Derartig räumlich und zeitlich stark eingeschränkte Ereignisse scheinen unserem allgemeinen Verständnis über die Kleine Eiszeit zu widersprechen. Tatsächlich lassen sich diese Aufs und Abs aber auch in den Archiven der Natur nachweisen.

Obwohl diese anders als Tagebücher kein exaktes Datum ausweisen können, bilden Bäume Jahresringe und manche Muscheln „Tagesringe“, aus denen sich sogar die Länge eines Tages vor Millionen Jahren ableiten lässt.

[etd-related posts=“3181883,3805283″]

Zugleich haben diese Zeitreihen den Vorteil, dass sie oft mehrere Generationen umfassen und nicht der subjektiven Wahrnehmung einzelner Autoren unterliegen. Weiterhin ermöglichen beispielsweise Bäume einen (fast) weltweiten Vergleich der Klimabedingungen einer bestimmten Periode.

2.000 Jahre wechselhaftes Klima

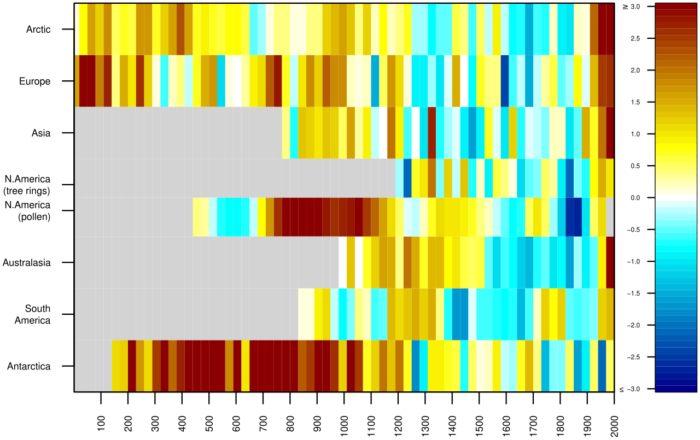

Ihre Auswertung zeigt wiederum, dass „frühere globale Klimaveränderungen […] starke regionale Auswirkungen“ hatten. Zu diesem Ergebnis kommen die Forscher des sogenannten Pages-2k-Projektes, die die Temperaturen der letzten ein bis zwei Jahrtausende für sieben kontinentale Regionen rekonstruierten. Dabei erkannten sie:

„Auf einer Zeitskala von mehreren Jahrzehnten bis zu Jahrhunderten zeigen die Temperaturschwankungen deutlich unterschiedliche regionale Muster, wobei die Ähnlichkeiten innerhalb jeder Hemisphäre größer sind als zwischen den Hemisphären.“

Abweichungen der Temperaturen in verschiedenen Regionen der Welt während der vergangenen 1.000 bis 2.000 Jahren. Foto: DeWikiMan, CC BY-SA 3.0 nach Pages 2k

Außerdem entdeckten sie in den Daten keine Hinweise auf eine „weltweite mittelalterliche Warmzeit oder Kleine Eiszeit“, vielmehr herrschten zwischen 1580 und 1880 „allgemein kalte Bedingungen […] unterbrochen in einigen Regionen durch warme Jahrzehnte“. Weiter schrieben sie: „Der Übergang zu diesen kälteren Bedingungen erfolgte in der Arktis, Europa und Asien früher als in Nordamerika oder den Regionen der südlichen Hemisphäre.“

Ferner kommen die Forscher zu dem Schluss, dass, global betrachtet, die „flächengewichtete durchschnittliche rekonstruierte Temperatur“ im Zeitraum 1971–2000 höher lag „als zu jedem anderen Zeitpunkt in fast 1.400 Jahren“. Betrachtet man die Kontinente einzeln, lassen die Daten diese Aussage indes nicht zu.

Unberücksichtigt bleibt dabei auch, dass insbesondere in Europa, der Arktis – ersichtlich aus der Korrektur der Studie zwei Jahre nach Veröffentlichung – und der Antarktis die Temperaturabweichungen früher ebenso hoch oder sogar höher waren als heute.

„Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen“

Bezüglich der Erwärmung der letzten Jahrzehnte, die vor allem in urbanen Regionen zu spüren ist, bleibt anzumerken: Sowohl besonders kalte als auch besonders warme Phasen traten in den vergangenen Jahrtausenden mehrfach auf. Teils dauerten sie wenige Jahrzehnte, teils mehrere Jahrhunderte. Über die Ursachen dieser früheren Warmphasen lassen die Temperaturdaten – weder jene in Klimaarchiven noch aus Tagebüchern – keine Rückschlüsse zu.

[etd-related posts=“4417884,4535186″]

Die Temperaturrekonstruktionen zeigen außerdem einen langfristigen Abkühlungstrend in fast allen Regionen, der im späten 19. Jahrhundert endete. Der viel zitierte Beginn der Wetteraufzeichnungen fällt in diese kälteste Phase. Im Durchschnitt der vergangenen 1.000 bis 2.000 Jahre war es somit praktisch immer „wärmer als zu Beginn der Wetteraufzeichnungen“.

Die Schlussfolgerungen der Pages-2k-Forscher beziehen sich zudem auf die weltweite Betrachtung und widersprechen damit nicht den Wetterbeobachtungen und Erfahrungen aus England oder Transsylvanien. Zugleich offenbaren die Daten innerhalb der einzelnen Kontinente starke Temperaturschwankungen binnen Jahrzehnten – einschließlich einer besonders kalten Phase in Europa gegen Ende des 16. Jahrhunderts.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion