Geht Deutschland wirklich das Wasser aus?

In Kürze:

- Nachrichten über Wassermangel in Deutschland machten auch diesen Sommer die Runde.

- Aus lokalen, teils hausgemachten, Problemen werden dabei landesweite Phänomene konstruiert.

- Fernwasserleitungen sind keine Notmaßnahme, sondern eine altbewährte Technik.

- Der deutsche Wassergebrauch ist seit Jahrzehnten rückläufig. Knapp 90 Prozent des Wasserdargebots verbleiben unangetastet in der Natur.

- Die jährliche Niederschlagsmenge ist nahezu unverändert, aber die Niederschlagsmuster verändern sich. Die Ursachen sind nicht abschließend geklärt.

Überschriften wie „Droht Deutschland das Trinkwasser auszugehen?“, „Wasserknappheit“ oder „Grundwasserstress“ eignen sich für viele Medien als zugkräftige Schlagzeilen – insbesondere in nachrichtenarmen Zeiten.

Auffällig ist dabei, dass häufig ein lokales Problem als Aufhänger dient, um in einem faktenarmen Bericht ein vermeintlich landesweites Phänomen zu konstruieren. So etwa in Formulierungen wie: „Deutschland gilt zwar als wasserreiches Land. Dennoch gibt es Regionen, wo die Wasserversorgung nur noch über Fernwasserleitungen oder mit Tankwagen gesichert werden kann.“ Grund genug, um sich mit dem Thema Wasser, Wasserkreislauf und Wasserversorgung in Deutschland intensiver zu beschäftigen.

[etd-related posts=“4284985″]

Notversorgung mit Tankwagen – ein hausgemachtes Problem

Im 400-Einwohner-Ort Solla im Bayerischen Wald zeigt sich exemplarisch, wie anfällig kleinräumige Trinkwasserversorgungen ohne Redundanz sind, wenn sie ausschließlich auf Quellen beruhen. Solche Strukturen sind in bayerischen Gemeinden noch immer verbreitet.

Die übergeordneten Behörden verweisen darauf, dass sie seit Jahren den Neubau einer Trinkwasserleitung bei der zuständigen Kommune anmahnen, da die bestehenden Leitungen undicht sind. Entsprechende Pläne lägen bereits seit 2004 vor. Auch der Anschluss an die zentrale Trinkwasserversorgung Bayerischer Wald wurde dem Ort mehrfach nahegelegt – bislang ohne Umsetzung.

Fernwasserversorgung seit 2.000 Jahren bewährt

Ein Blick in die Geschichte zeigt: Fernwasserversorgung ist keineswegs ein modernes Notinstrument, sondern seit Jahrhunderten bewährt. So versorgte die knapp 100 Kilometer lange „Eifelwasserleitung“ bereits vor knapp 2.000 Jahren das römische Colonia – heute Köln – mit täglich bis zu 20 Millionen Litern Wasser.

[etd-related posts=“4778274,4448863″]

Mit Industrialisierung, Bevölkerungswachstum und steigenden Hygieneanforderungen stieg der Wasserbedarf stetig. In Südwestdeutschland bestand so im Ballungsraum Stuttgart früher Handlungsdruck:

- Quantitativ: aufgrund unzureichender Quell- und Grundwasservorkommen etwa auf der Schwäbischen Alb.

- Qualitativ: weil karstige Böden oder verschmutzte Quellen eine sichere Versorgung unmöglich machten.

1912 fiel daher der Beschluss zur Gründung der Landeswasserversorgung Württemberg, 1917 ging sie in Betrieb. Durch die großräumige Verteilung ließen sich so regionale Engpässe ausgleichen und die Versorgung nachhaltig sichern. Viele Großstädte nutzen seit Jahrzehnten Fernwassersysteme oder kombinieren Grundwasserentnahme mit Talsperrenwasser. Bremen etwa bezieht neben viel Grundwasser auch zusätzlich Wasser von den Harzwasserwerken.

Damit bleibt festzuhalten: Fernwasserversorgung ist kein Symptom neuer regionaler Wasserknappheit, sondern seit Langem eine bewährte Strategie zur sicheren Versorgung.

Wasserbilanz in Deutschland

Ist also wirklich schon alles in trockenen Tüchern? Fragt man eine KI zum Thema Wasserknappheit in Deutschland, erhält man etwa folgende Antwort: „Aktuelle Berichte und Studien aus dem Jahr 2025 deuten auf eine zunehmende Wasserknappheit und Grundwasserproblematik hin. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) war das Frühjahr 2025 (Februar bis Mitte April) das trockenste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1931.“

Die KI leitet aus solchen Berichten ein generelles Problem ab. Um die Situation jedoch richtig einzuordnen, lohnt sich ein Blick auf konkrete Zahlen. Das Umweltbundesamt (UBA) stellt hierzu umfassende Daten bereit, darunter auch eine Wasserbilanz für Deutschland.

[etd-related posts=“4204688,4597318″]

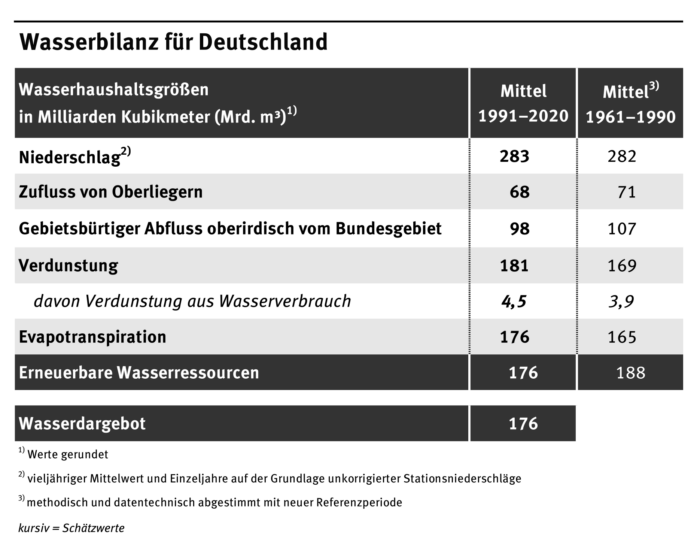

In der Wasserbilanz werden die Niederschläge und Zuläufe über Flüsse mit den Verdunstungen (Evapotranspiration) gegenübergestellt. Als Ergebnis erhält man die verfügbaren Wasserressourcen. Wichtig ist dabei: Es handelt sich um Durchschnittswerte für ganz Deutschland.

Im 30-jährigen Mittel sind die erneuerbaren Wasserressourcen leicht zurückgegangen. (Ausschnitt) Foto: Umweltbundesamt, Daten: Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

Wie die Tabelle zeigt, bleiben im Mittel rund 50 Prozent der Summe aus Zuflüssen und Niederschlägen als erneuerbare Wasserressource erhalten.

Mehr Wasser für die Natur

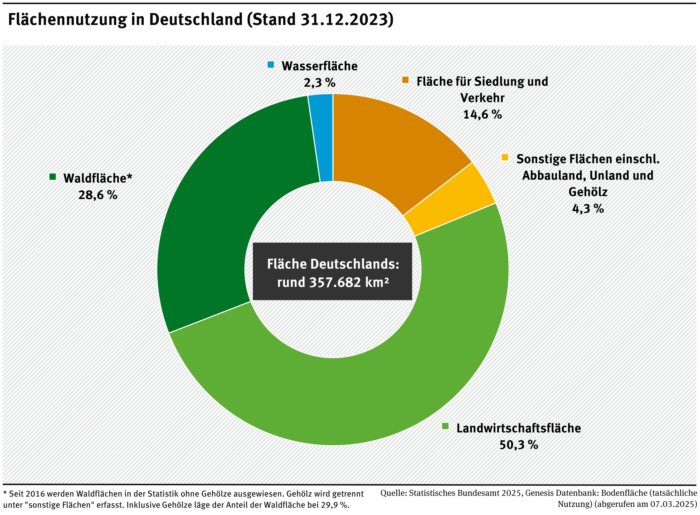

Die hohe Verdunstungsrate lässt sich leicht erklären, wenn man die Flächennutzung in Deutschland betrachtet: Von der Gesamtfläche (357.682 km²) entfallen 14,6 Prozent auf Verkehrs- und Siedlungsflächen, 29,9 Prozent auf Wälder und Gehölze und 50,3 Prozent auf landwirtschaftliche Nutzung.

Rund 80 Prozent der Fläche Deutschlands sind mit Vegetation bedeckt und tragen so zur Verdunstung bei. Foto: Umweltbundesamt, Daten: Statistisches Bundesamt

Damit sind rund 80 Prozent der Fläche mit Vegetation bedeckt, die maßgeblich zur Verdunstung beitragen. Das verdunstete Wasser steigt als Wasserdampf in die Troposphäre, während überschüssiges Wasser abfließt.

[etd-related posts=“5021586,4738739″]

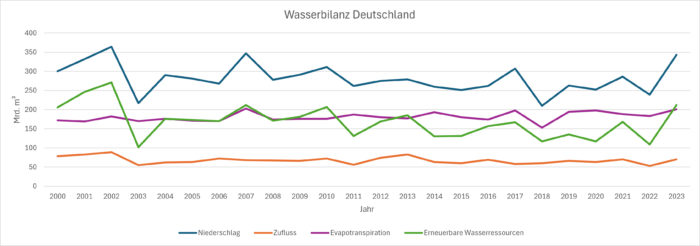

Die im Tabellenausschnitt dargestellten Werte sind Mittelwerte über jeweils 30 Jahre zwischen 1961 und 1990 sowie 1991 und 2020. In der vollständigen Tabelle sind die jährlichen Werte ab dem Jahr 2000 aufgeführt und nachfolgend dargestellt.

Entwicklung der Wasserbilanz in Deutschland. 2023 und 2007 teilen sich Rang drei der wasserreichsten Jahre seit der Jahrtausendwende. Foto: Manfred Brugger, Daten: Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz

Die grafische Darstellung zeigt, dass es in den vergangenen Jahren zeitweise einen geringeren Niederschlag gab, dies aber noch nicht als langjährige Tendenz gewertet werden kann, zumal in diesen Jahren eine Trendumkehr erkennbar ist.

Wenn also die Niederschläge nicht wesentlich gesunken sind, stellt sich die nächste Frage: Wie viel Wasser wird aus dem Wasserdargebot entnommen?

Wasserentnahme und -nutzung in Deutschland

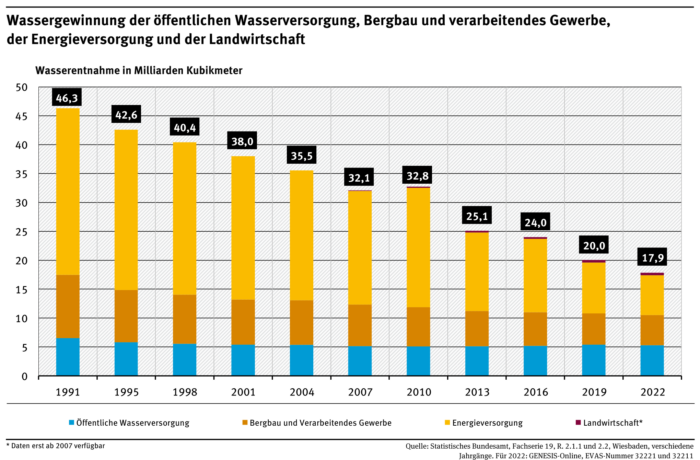

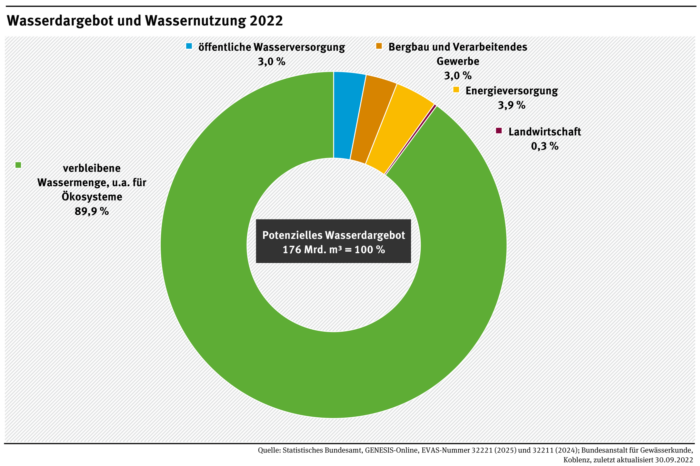

Nach Angaben des Umweltbundesamtes wurden im Jahr 2022 in Deutschland 17,9 Milliarden Kubikmeter (m³) Wasser aus Oberflächengewässern und dem Grundwasser entnommen. Dies entspricht 10,1 Prozent des langjährigen Wasserdargebotes. Die verbleibende Wassermenge stand der Natur zur Verfügung.

[etd-related posts=“4846092,3805283″]

Die Wasserentnahme und deren Nutzung seit 1991 ist beim UBA ebenfalls detailliert dargestellt. Wie unschwer zu erkennen ist, blieb der Anteil der öffentlichen Wasserversorgung nahezu konstant, während insbesondere die Anteile der Energieversorgung und des Bergbaus mit verarbeitendem Gewerbe massiv geschrumpft sind. Dies ist insbesondere auf den Kohleausstieg und die Stilllegung von Kraftwerken zurückzuführen. Die Wasserentnahmen der Landwirtschaft beliefen sich 2022 auf knapp 0,5 Milliarden Kubikmeter, was weniger als 0,3 Prozent des Wasserdargebotes ausmacht.

Die Wasserentnahme der öffentlichen Wasserversorgung ist seit über 30 Jahren nahezu konstant. Der Wasserbedarf der Industrie hat sich im gleichen Zeitraum etwa halbiert. Die Energieversorgung benötigt heute rund 75 Prozent weniger Wasser als 1991. Foto: Umweltbundesamt, Daten: Statistisches Bundesamt

Knapp 90 Prozent der verfügbaren Wasserressourcen verblieben 2022 unangetastet in der Natur. Foto: Umweltbundesamt, Daten: Statistisches Bundesamt

Als Zwischenergebnis kann festgehalten werden, dass sich das Wasserdargebot kaum verändert hat, die Wasserentnahmen im Mittel aber drastisch gesunken sind. Indizien für eine Übernutzung des Wasserdargebotes, einen sinkenden Grundwasserspiegel oder auch Wassermangel können daraus nicht abgeleitet werden. Regionale Unterschiede können aber auftreten.

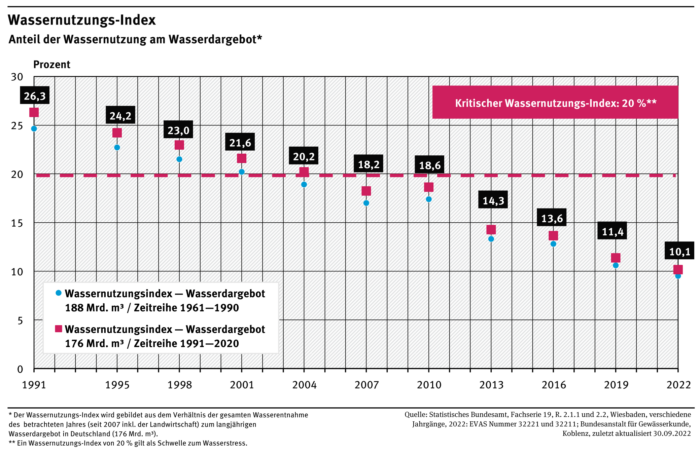

Wassernutzungs-Index

Der Wassernutzungs-Index ist wie folgt definiert: „Um die Auswirkungen der Wasserentnahmen auf die Gewässer beurteilen zu können, wird die Wassernachfrage dem Wasserdargebot gegenübergestellt. Übersteigen die Entnahmen 20 Prozent des verfügbaren Wasserdargebotes, ist dies ein Zeichen von Wasserstress“, erklärt das UBA. Weiter heißt es:

„Der Wassernutzungs-Index von Deutschland liegt seit 2007 unter dieser kritischen Marke, 2022 betrug er 10,1 Prozent”.

Der Wassernutzungs-Index betrachtet nicht die Wasserverwendung, sondern nur die Wasserentnahme. Wasser wird dabei generell nicht verbraucht, sondern nur gebraucht. Gerade im Energiebereich wurde sehr viel Wasser als Kühlwasser verwendet. Der dadurch erzeugte Wasserdampf kondensierte wieder und kam als Niederschlag in den Kreislauf zurück.

Werden über 20 Prozent der verfügbaren Wasserressourcen genutzt, spricht man von Wasserstress. Seit 2007 liegt die Bundesrepublik darunter, 2022 wurden nur knapp über ein Zehntel des Wasserdargebots benötigt. Foto: Umweltbundesamt, Daten: Statistisches Bundesamt

Trends bei den Niederschlägen

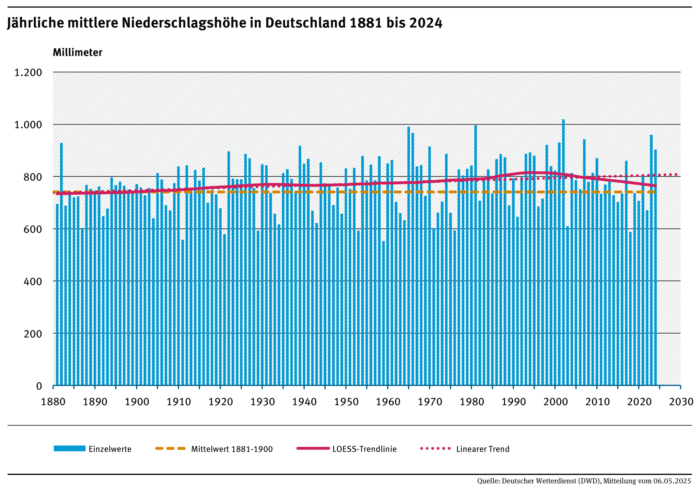

Laut Umweltbundesamt hat die mittlere jährliche Niederschlagsmenge seit 1881 um rund 9 Prozent zugenommen. Seit 2012 wurden in Deutschland zwar einige ausgesprochen trockene Jahre beobachtet, die Jahre 2023 und 2024 waren aber überdurchschnittlich nass. 2024 belegt auf der Rangliste der nassesten Jahre seit 1881 den 12. Platz, 2023 Rang 5.

2002 war das regenreichste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, gefolgt von einem der zehn trockensten Jahre. Im Durchschnitt dieser beiden Jahre fiel deutlich mehr Niederschlag als im langjährigen Mittel. Foto: Umweltbundesamt, Daten: Deutscher Wetterdienst

Niederschläge gibt es im Mittel in Deutschland also mehr als ausreichend, und ein nennenswerter Rückgang ist nicht nachweisbar. Es zeigen sich aber bei der zeitlichen und vor allem der regionalen Verteilung der Niederschläge starke Unterschiede.

[etd-related posts=“5210051″]

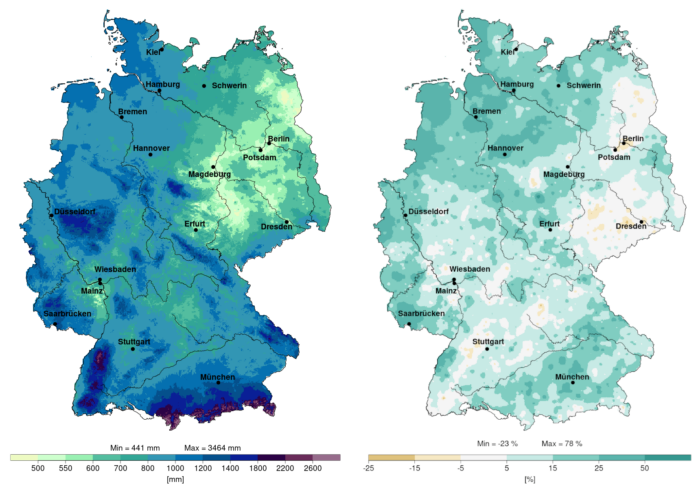

So fällt einerseits im Sommer zusehends weniger Regen, andererseits gleichen zunehmende Niederschläge vor allem im Winter das Defizit mehr als aus. Zugleich erreichten die Niederschläge 2024 in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz Platzierungen unter den 10 nassesten Jahren, während sie in Sachsen nur auf Platz 88 von 144 landeten.

Karte der Jahresniederschläge 2024 in Deutschland (links, in mm) und Veränderungen gegenüber dem vom DWD festgelegten Referenzzeitraum 1971 bis 2000 (rechts, in Prozent). Besonders im Nordwesten – wo viele Windräder stehen – ist es seither nasser geworden; hingegen im Osten trockener. Foto: ts/Epoch Times nach Umweltbundesamt, Daten: Deutscher Wetterdienst

Zu den Ursachen für die ungleiche Verteilung gibt es momentan keine eindeutigen Erklärungen. Eine Hauptursache dürfte im regionalen Energieentzug aus dem troposphärischen Windsystem durch Windindustrieanlagen zu finden sein. Die Nutzung der Windenergie bremst den Wind ab.

[etd-related posts=“5005519,3914026″]

Besonders problematisch ist, dass der Energieentzug insbesondere bei starkem Wind hoch ist. Damit kann er seine Transportfunktion für Wasser nicht mehr in dem Maße erfüllen, wie es natürlicherweise erforderlich wäre. So kann es vor Windkraftanlagen zu mehr Niederschlag kommen, vergleichbar mit Stau- oder Steigungsregen in Höhenlagen. Dieses Abregnen führt hinter Windkraftanlagen zu geringeren Niederschlägen oder sogar zu ihrem Ausbleiben. Dieser Zusammenhang sollte dringend näher untersucht werden, bevor Deutschland, in der Hoffnung, das Klima zu retten, mehr und mehr Windräder baut und dadurch der Umwelt nachhaltig schadet.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion