Studio Ghibli: 40 Jahre Glauben an die menschliche Kreativität

In Kürze:

Vor 40 Jahren, am 15. Juni 1985, gründeten Hayao Miyazaki und seine Kunstkollegen das Filmstudio Ghibli.

Mit Liebe zum Detail entwarfen die japanischen Zeichentrickmaler per Hand eine Reihe bekannter Animefilme wie „Mein Nachbar Totoro“ und „Chihiros Reise ins Zauberland“.

Eine vage Zukunft, geprägt von technologischen Fortschritten wie KI, könnte den lehrreichen Geschichten des Filmstudios ihre Magie nehmen.

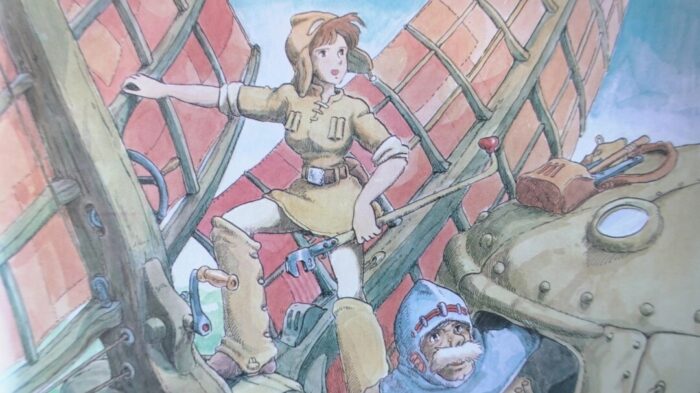

Zerstörte Orte, verseuchte Natur und Menschen, die von Hass und Gier erfüllt um ihr Überleben kämpfen. Mittendrin ist Nausicaä – ein mutiges und einfühlsames Mädchen, das die Hoffnung auf eine friedliche und bessere Welt noch nicht aufgegeben hat. Diese Situation erinnert nicht nur an vergangene Momente der Menschheit, sondern spielt sich auch heute noch in Teilen der Welt ab.

Ein Happy End hat diese Geschichte in einem japanischen Animefilm, denn das junge Mädchen schafft es, ihre Mitmenschen davon zu überzeugen, nicht gegen die Natur und damit nicht gegen sich selbst zu kämpfen.

Diese und viele weitere schöne und lehrreiche Filme im klassischen japanischen Zeichentrickstil stammen aus der Feder von Hayao Miyazaki, dem Gründer des Filmstudios Ghibli. Seine Geschichte und die des Filmstudios zeigen, dass sich Leid durch Kunst, Kreativität und Herz in etwas Schönes verwandeln kann – solange man nicht den Glauben an sich selbst und das Gute verliert.

Eine Illustration der Prinzessin Nausicaä aus der Geschichte „Nausicaä aus dem Tal der Winde“ von Hayao Miyazaki. Foto: Oliver Mantyk/Epoch Times

Die Gründung einer Schmiede voller Schätze

Bereits früh im Leben lernte Hayao Miyazaki, 1941 in Tokio geboren, die Schrecken der Menschheitsgeschichte kennen. Mit vier Jahren sah er, wie Bomben während des Zweiten Weltkrieges seine Heimat zerstörten. Nur zwei Jahre später erkrankte seine Mutter, zu der er eine enge Verbindung hatte, schwer. Statt zu spielen, kümmerten sich Miyazaki und seine Geschwister um ihre Mutter und den Haushalt.

Doch auch Miyazaki selbst litt an gesundheitlichen Problemen, weshalb er sich als schwacher und ungeschickter Außenseiter fühlte. Zuflucht boten ihm damals Filme und das Zeichnen. Da er zu Beginn keine Menschen zeichnen konnte, malte er stattdessen moderne Techniken wie Flugzeuge. Sein Interesse für das Fliegen kam jedoch nicht von ungefähr, denn sein Vater war in der Luftfahrt tätig.

Obwohl Miyazaki früh wusste, dass er Zeichner werden wollte, schloss er zunächst ein Studium in Politikwissenschaften und Ökonomie ab. In seinen Augen war er jedoch ein schlechter Student, da er viel Zeit mit der Kunst verbrachte.

Hayao Miyazaki als kleines Kind mit seiner Mutter Yoshiko Miyazaki. Foto: Gemeinfrei

Nach seinem Abschluss arbeitete Miyazaki in mehreren Zeichentrickstudios, wo er unter anderem bei Produktionen wie „Heidi“, das Mädchen aus den Alpen (1974), und „Anne of Green Gables“ mitwirkte. Während dieser Zeit lernte er auch den Regisseur Isao Takahata (1935–2018) kennen, der ein langjähriger Freund und Mitbegründer des Filmstudios Ghibli werden sollte. Wie Miyazaki prägten auch ihn die Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges, was sich in ihren gemeinsamen Werken zeigt.

Ihr Debüt und der Beginn ihrer Erfolgsgeschichte stellen der eingangs erwähnte Film „Nausicaä aus dem Tal der Winde“ dar. Zusammen mit dem Filmproduzenten Toshio Suzuki (*1948) schufen sie einen Anime, der in Japan Rekorde brach.

Ein Jahr nach der Veröffentlichung folgte die Gründung ihres Filmstudios Ghibli. Der Name „Ghibli“ stammt aus dem Arabischen und bezeichnet dort einen Wüstenwind der Sahara. Mit ihrem Unternehmen wollten die Gründer wortwörtlich Wind in die japanische Filmindustrie bringen – mit Erfolg.

Vom Echten inspiriert …

Ihr Erfolg – ab 2001 auch international mit dem Film „Chihiros Reise ins Zauberland“ – basiert vorrangig auf klassischen und authentischen Produktionen mit viel Liebe zum Detail. So sind die Filme und Serien fast ausschließlich per Hand gezeichnet und mit Aquarell- und Acrylfarben eingefärbt worden.

Von den bis zu 150.000 Einzelbildern pro Produktion sind nur wenige Minuten Filmmaterial computergeneriert. Diese werden sporadisch und gezielt eingesetzt, um Szenen zu verstärken oder zu untermalen. Zum Einsatz kommen dabei immer leuchtende Farben, die Fröhlichkeit, Hoffnung und Positivität vermitteln.

Hayao Miyazaki (l.) mit Toshio Suzuki (r.). Foto: Kristian Dowling/Getty Images

Auch die Schauplätze und Zeiten, in denen die Geschichten spielen, sind sorgfältig recherchiert und ausgewählt, damit sie perfekt zur Handlung passen. Dafür reisen die Filmemacher an die realen Orte, um möglichst viele Details einzufangen und später auf dem Papier zeichnerisch festhalten und den Zuschauern übermitteln zu können. Dank des sogenannten Trompe-l’œil, eines illusionistischen Malstils, stellen die Künstler ihre Schauplätze dreidimensional dar.

Abgerundet werden die Filme und Serien durch Musik des japanischen Komponisten Joe Hisaishi (*1950). Seine Werke enthalten je nach Thema klassische westliche Orchestermusik, traditionelle japanische Klänge oder moderne elektronische Musik.

… und vom Leben gezeichnet

Ebenfalls typisch Ghibli sind die weiblichen Hauptcharaktere: junge, starke, eigenständige Mädchen und Frauen, die verschiedene persönliche Eigenschaften mitbringen und dabei gern auch klassische Männerberufe ausüben.

Thematisiert werden häufig Naturverbundenheit, fortgeschrittene Techniken, Tradition und das Erwachsenwerden, aber auch die Auswirkungen von Krieg und die Zerstörung von Leben und Natur. Besonders letztere Themen beruhen auf den persönlichen Erlebnissen der Filmemacher während des Zweiten Weltkrieges.

[etd-related posts=“4619334,4106573″]

Künstlerisch werden die Themen durch die Darstellung fantasievoller Flugmaschinen, malerische Landschaften und Fabelwesen aus japanischen Volkssagen ergänzt. Bei der Entstehung seiner Geschichten folgt Miyazaki keinem festen Drehbuch.

Wir wissen nie, wohin die Geschichte gehen wird, aber wir arbeiten einfach weiter an dem Film, während er sich entwickelt“, erklärt Miyazaki.

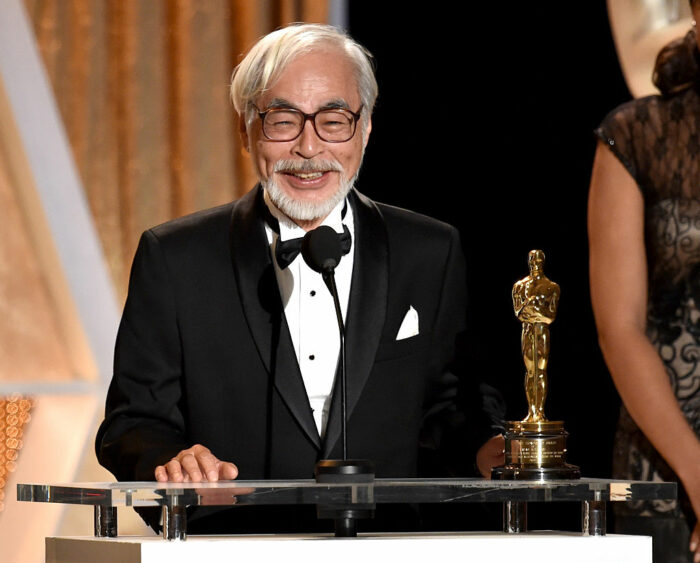

Hayao Miyazaki hat zwei Mal den Oscar für den besten Animationsfilm erhalten. Foto: Kevin Winter/Getty Images

Geschichten von Herzen

Die Intention von Hayao Miyazaki und seinen Kollegen ist es nicht, Filme nach neuesten Trends zu schaffen, sondern Filme, die von Herzen kommen und die Zuschauer berühren. Gleichzeitig sollen ihre Produktionen rein und echt sein und nicht nur die schönen Momente des Lebens zeigen.

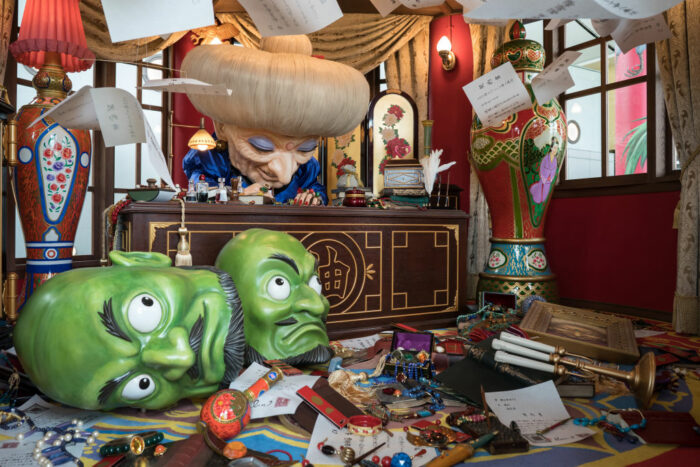

So ist „Chihiros Reise ins Zauberland“ ein Film für Mädchen, der nicht die übliche Verliebtheit und Romantik thematisiert. Vielmehr fungiert Chihiro als Vorbild für junge Mädchen in Zeiten von Überfluss und Massenkonsum. Dem klugen, aufmerksamen und genügsamen Mädchen gelingt es, den Verlockungen in einem verwunschenen Freizeitpark zu widerstehen und nach einer langen und anstrengenden Reise ihre durch Gier in Schweine verwandelten Eltern und verzauberten Mitmenschen vor dem bösen Einfluss einer Hexe zu retten.

Eine Darstellung der Hexe Yubaba aus „Chihiros Reise ins Zauberland“ im Ghibli-Park. Foto: Tomohiro Ohsumi/Getty Images

Aber auch die Filmemacher haben ihre Vorbilder und beziehen ihre Inspiration aus Romanen, Märchen und Sagen. Spürbar ist dies unter anderem im Film „Prinzessin Mononoke“, dessen Anfang an das französische Märchen „Die Schöne und das Biest“ erinnert. Und auch noch nach 40 Jahren lieben Ghibli-Fans die Geschichten.

„Einen Ghibli-Film anzusehen, ist wie Bücher zu lesen. Einige Kinder haben sie bereits 40 Mal gesehen, aber sie entdecken jedes Mal etwas Neues“, erklärt Miyuki Yonemura, Professorin für Kunsttheorie an der japanischen Senshū-Universität, die Beliebtheit der Filme.

Seinen Erfolg hat das Filmstudio laut Susan Napier, Professorin für Japanstudien an der Tufts University, seinen Gründern zu verdanken.

Was bei Ghibli auffällt, ist, wie das Studio in den letzten 40 Jahren eine Reihe von Werten und Ästhetiken vermittelt und bewahrt hat, die eindeutig von seinen Gründern und nicht von einem Unternehmensleitfaden geprägt sind“, so Napier.

Kommt mit KI das Ende der Ghibli-Ära?

Doch mit dem fortschreitenden Alter der Filmemacher wächst auch die Sorge der Ghibli-Fans. Einige Kritiker befürchten gar das Ende des Filmstudios, wenn sein kreativer Kopf für immer den Zeichenstift niederlegt. Mit der Übernahme des Filmstudios durch Nippon TV im Jahr 2023 und der vermehrten Nutzung schneller und günstiger computergenerierter Inhalte verstärkte sich die Angst, dass es bald keine Ghibli-Geschichten mehr gibt. Immer wieder kritisierte Hayao Miyazaki, dass die japanischen Animes zusehends unrealistischer werden.

Wenn man keine Zeit damit verbringt, echte Menschen zu beobachten, kann man es nicht darstellen, weil man es nie gesehen hat“, sagte Miyazaki über die Produktion realistischer Animes.

In der Vergangenheit versuchten viele Animemacher, den beliebten Ghibli-Stil zu kopieren – doch sie alle scheiterten an der hohen Qualität und der fehlenden Authentizität. Erneut für Aufruhr sorgte die Einführung von bildgenerierenden KIs, die massenhaft täuschend echte Bilder im Ghibli-Stil erschaffen können.

Inzwischen können bildgenerierende KIs eigene Bilder zu Fotos im Ghibli-Stil umwandeln, wodurch eine Urheberrechtsdebatte entfacht wurde. Foto: Manan Vatsyayana/AFP via Getty Images

In den Augen von Kritikern drohen dabei nicht nur Urheberrechtsverletzungen, sondern auch das Verschwinden handgemachter Werke.

[etd-related posts=“5189444,4943310″]

„Eine Beleidigung für das Leben selbst“

Auch Miyazaki zeigte sich 2016 bei einer ersten Begegnung mit KI-generierten Inhalten abgeneigt – doch nicht etwa im rechtlichen Sinne. Vielmehr äußerte er seine Bedenken in Bezug auf Echtheit und Würde, als ihm ein KI-generierter Zombie gezeigt wurde, der sich unnatürlich bewegte und verbog.

Wer auch immer so etwas erschaffen hat, hat keine Ahnung davon, was Schmerz ist. Ich bin zutiefst entsetzt. […] Ich empfinde dies als eine Beleidigung für das Leben selbst“, so Miyazaki.

Im Filmstudio Ghibli in Tokio werden noch immer Animes traditionell per Hand gezeichnet. Foto: Richard A. Brooks/AFP via Getty Images

Miyazaki lehnte für sich die Verwendung von solchen KI-Werken mit dieser Art Gruselfaktor strikt ab, da es ihm bei derartigen Darstellungen an Respekt gegenüber der Natur und dem Leben fehlt. Zudem besitzt die KI nicht die Erfahrungen und Erlebnisse, die Menschen machen können. Entsprechend wirken viele moderne, generierte Produkte entfremdet und seelenlos. Letztlich sieht der kreative Kopf des Ghibli-Studios darin einen großen Verlust.

Ich habe das Gefühl, dass wir uns dem Ende der Zeit nähern. Wir Menschen verlieren den Glauben in uns selbst“, sagt Miyazaki.

Vielleicht bedarf es in der heutigen Zeit mehr Menschen wie Nausicaä, die mutig und hoffnungsvoll vorangehen, zwischen zwei Welten vermitteln und nie die Verbindung zur Natur und das Vertrauen in ihr eigenes Können verlieren.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion