Wind hält sich nicht an den Plan der Regierung

In Kürze:

- Der Ausbau der Windkraft genießt seit Sommer 2022 durch das Wind-An-Land-Gesetz politischen Rückenwind.

- Deutschland liegt – je nach Windverhältnissen – unter den Ländern mit der höchsten Stromerzeugung aus Windkraft in Europa vorn.

- Mehr Windräder erhöhen die Spitzenleistung, können diese aber immer seltener bereitstellen.

- Jedes zusätzliche Windrad führt zur Reduzierung der Volllaststunden und damit auch zur Reduzierung der prozentualen Auslastung.

Der 7. Juli 2022 markiert einen Meilenstein für die Windenergiebranche in Deutschland: An diesem Tag verabschiedete der Bundestag das „Gesetz zu Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weiteren Maßnahmen im Stromsektor“. Es trat am 1. Februar 2023 in Kraft und wurde von den Ampelparteien SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP durchgesetzt.

Ein zentraler Bestandteil dieses Gesetzespakets war das sogenannte Windenergieflächenbedarfsgesetz. Damit setzte die Bundesregierung eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag um: 2 Prozent der Bundesfläche sollen künftig für die Windenergienutzung von Land bereitgestellt werden. Ziel war es, den Flächenmangel zu beheben und den Ausbau der Windenergie deutlich zu beschleunigen.

Im Interesse des Volkes und des Windes?

In seinem Eingangsstatement zur Aussprache vor der Abstimmung zeigte sich der damalige Bundesminister Dr. Robert Habeck überzeugt. Er sagte:

„Der Gesetzentwurf für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien sorgt dafür, dass wir die Mengen an Energie, die wir zur Einhaltung der klimapolitischen Beschlüsse der Vergangenheit brauchen, auch bereitstellen können.“

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes haben sowohl die Ausweisung geeigneter Vorranggebiete als auch die Planung und der Bau neuer Windindustriegebiete spürbar zugenommen. Dabei geraten jedoch zunehmend die Anliegen und Interessen der Anwohner in den Hintergrund. Denn, so fügte Habeck hinzu:

„Die erneuerbaren Energien bekommen jetzt den Rang eines überragenden öffentlichen Interesses und damit auch in der Abwägung von Schutzgütern in vielerlei Hinsicht einen Vorrang.“

Das lässt lokale Bedenken oftmals zweitrangig erscheinen. Die zentrale Frage allerdings, ob sich der Wind ebenfalls dieser Bedeutung bewusst ist und sich an die Gesetze hält, wurde nicht einmal angedacht. – Grund genug, dies einmal näher zu untersuchen.

[etd-related posts=“4489027″]

Wie viel Windkraft durchs Stromnetz weht

Als zentrale Interessenvertretung der europäischen Windindustrie engagiert sich „WindEurope“ aktiv für die Förderung der Windenergie in Europa. Mitglieder sind unter anderem Hersteller von Windkraftanlagen, Zulieferer, Energieversorger, Windparkentwickler, Finanz- und Forschungsinstitute sowie nationale Windenergieverbände.

Zugleich erstellt WindEurope vielfältige Informationsformate und führt Kampagnen durch, um die Vorteile der Windenergie bekannter zu machen, die gesellschaftliche Akzeptanz zu erhöhen und „verbreitete Mythen“ – was immer diese auch sein mögen – zu entkräften. Die von WindEurope bereitgestellten Daten gelten als vertrauenswürdig und fundiert.

Ein zentrales Angebot ist die tägliche Übersicht zur Stromproduktion aus Windenergie. Diese zeigt unter anderem den Anteil der Windenergie am europäischen Stromverbrauch, die erzeugte Strommenge – an Land und auf See – in GWh sowie die Länder mit der höchsten Tagesproduktion. Die Daten können per E-Mail abonniert werden.

[etd-related posts=“5195193″]

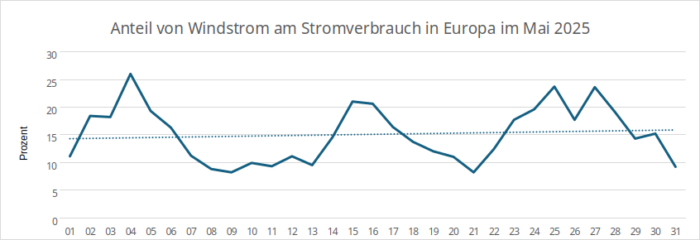

Eine Auswertung der Zahlen zeigt, dass der Anteil der Windenergie am europäischen Stromverbrauch im Mai 2025 zwischen 8,2 und 26 Prozent schwankte. Im monatlichen Durchschnitt liegt der Anteil bei rund 15 Prozent. Bei vergleichbaren Mittelwerten lieferte die Windkraft im Juni zwischen 9,7 bis 21,7 Prozent und im Juli betrug die Spanne 6,4 bis 20,3 Prozent.

Strom aus Windkraft deckte im Mai zwischen 8 und 26 Prozent des Tagesbedarfs. Foto: Manfred Brugger

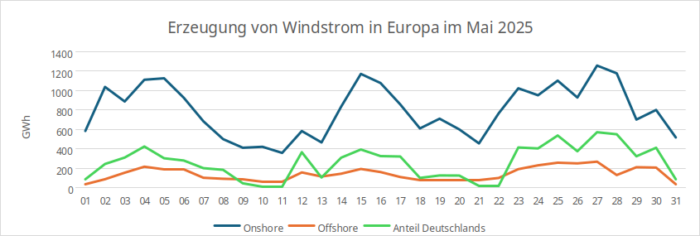

Die größten Produzenten im Mai – mit teils stark variierenden Tagesanteilen je nach Windaufkommen – waren Deutschland: 10 bis 571 Gigawattstunden (GWh) täglich, Spanien: 43–215 GWh, Frankreich: 15–230 GWh und Schweden: 23 GWh bis 198 GWh. Es folgten Polen, Dänemark und Finnland.

Deutschland ist – je nach Windverhältnissen – unter den Ländern mit der höchsten Stromerzeugung aus Windkraft in Europa. Die Spitzenwerte im Mai 2025 lagen um etwa Faktor 60 auseinander. Foto: Manfred Brugger

Mehr Windräder ≠ mehr Windstrom

Die tägliche Produktion von Windstrom in Deutschland lag im Mai im Schnitt bei 257,4 GWh. Dividiert man diesen Wert durch 24 Stunden, erhält man eine theoretische durchschnittliche (Dauer-) Leistung von 10,7 Gigawatt (GW). In Relation zur in Deutschland installierten Leistung in Höhe von 72,2 GW entspricht das etwas über 3,5 Volllaststunden oder einer Anlagenauslastung von 14,85 Prozent.

Europaweit sieht es nicht anders aus: Die durchschnittliche tägliche Windstromproduktion in Europa lag im Mai bei rund 935 GWh. Das entspricht einer Dauerleistung von knapp 39 GW. In Bezug zur installierten Leistung in Höhe von 284 GW errechnen sich 3,3 Volllaststunden sowie eine Auslastung von 13,72 Prozent. Bei differenzierter Betrachtung ergeben sich Auslastungen von 13,3 onshore sowie 16,2 Prozent offshore.

Bei weiterem Ausbau ist anzunehmen, dass die Werte weiter sinken und pro installiertem Gigawatt Leistung immer weniger Strom ins Netz eingespeist wird. Diese Entwicklung ist bereits in den Daten ablesbar. Der Grund dafür ist: Während mehr Windräder in Spitzenzeiten zwar mehr Strom erzeugen können, kann dieser über kurz oder lang weder genutzt noch gespeichert und muss abgeregelt werden.

[etd-related posts=“4845855,4549914″]

Mehr Windräder erhöhen also nicht automatisch auch den Windstromanteil. Zugleich reduzieren sich bei steigendem Anlagenpark sowohl die Volllaststunden als auch die Auslastung: Je mehr Windräder gebaut werden, desto geringer ist ihr Beitrag zur Stromerzeugung.

Mit anderen Worten: Die Sättigung im tatsächlichen Produktionsfenster mit ausreichendem Angebot an nutzbarem Wind ist bereits erreicht. Daraus kann mit großer Sicherheit abgeleitet werden, dass ein weiterer massiver Ausbau mit Windenergieanlagen zwar die Zahl der installierten Leistung erhöht, die Höhe der Peaks stark zunehmen wird, was zu Abschaltungen führt, aber kaum nennenswert mehr Windstrom ins Netz eingespeist werden wird. Der Anteil der Ausgleichszahlungen für Phantomstrom wird zunehmen bei gleichzeitiger überflüssiger Zerstörung der Umwelt.

[etd-related posts=“5144268,5158604″]

Vom Risiko zur Rendite: Wie Windkraft zur sicheren Einnahmequelle wurde

Den Schlusssatz von Robert Habeck bei der Aussprache zum Gesetz: „Was wir hier machen, ist, Deutschland wieder in eine energiepolitisch sichere Zukunft zu führen“ haben zwar die Mitglieder des Bundestages gehört, beim Wind ist dieser aber nicht angekommen. Und es bleibt die große Frage: Warum wird angesichts solcher Zahlen der weitere Ausbau der Windenergie so forciert?

Während der Betrieb von Windkraftanlagen in der Vergangenheit mit hohen Risiken und teils erheblichen finanziellen Verlusten verbunden war – im Donnersbergkreis (Rheinland-Pfalz) beispielsweise mit einem Minus von rund 2,6 Millionen Euro – hat sich der Wind inzwischen gedreht.

Was früher ein wirtschaftliches Wagnis war, ist heute zu einem lukrativen Geschäftsmodell geworden. Verantwortlich dafür sind vor allem zwei Faktoren: Zum einen die mögliche Direktvermarktung an der Strombörse, begünstigt durch den starken Anstieg der Strompreise in den vergangenen Jahren. Zum anderen das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das eine Mindestvergütung von derzeit bis zu 9,8 Cent pro Kilowattstunde garantiert, was de facto eine Absicherung nach unten ist, unabhängig vom Marktpreis.

[etd-related posts=“5072804,4472047″]

20 Jahre Einspeisevergütung für Windkraft und dann?

In Deutschland erhalten Betreiber von Windkraftanlagen damit über einen festgelegten Zeitraum von 20 Jahren garantierte Einspeisevergütungen, und dies ungeachtet der tatsächlichen Energieeffizienz oder ökologischen Qualität des Standorts. Die Wirtschaftlichkeit wird also primär durch staatliche Förderung sichergestellt, nicht zwangsläufig durch technische Leistungsfähigkeit oder Umweltverträglichkeit.

Zudem tragen Windstromproduzenten weder die Kosten für den Ausbau der Netzinfrastruktur noch für Backup-Kapazitäten oder den kurzfristigen meist sehr teuren Stromeinkauf bei Windflaute. Die finanziellen Risiken wurden so weitgehend sozialisiert, der Gewinn jedoch privatisiert.

[etd-related posts=“5002887,4718041″]

Aus dem einst unkalkulierbaren Risiko „Windkraft“ ist somit – zumindest aus Sicht vieler Investoren – eine staatlich abgesicherte Gelddruckmaschine geworden.

Weitere Fragen bleiben offen: Was passiert nach 20 Jahren mit den Anlagen, wenn die Förderung ausläuft und die Anlagen am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind? Wie wird dann die Stromversorgung aufrechterhalten werden können? Die Antwort auf diese Fragen kennt nicht einmal der Wind.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion