Heizungsgesetz: Bund „in Gesprächen“ – Bürger vorerst weiter im Unklaren

In Kürze:

- Die Bundesregierung wollte das Heizungsgesetz rückgängig machen, eine entsprechende Novelle fehlt aber nach wie vor.

- Laut neuesten Informationen des BMWE laufen die Gespräche dazu. Ein Gesetzesentwurf soll „so bald wie möglich“ kommen.

- Laut einem Gutachten gibt es allerdings kaum Spielraum für Änderungen der aktuellen Version des Heizungsgesetzes.

- Die Regierung teilte mit, weiterhin die Wärmewende finanziell zu fördern.

„Wir werden das Heizungsgesetz abschaffen. Das neue GEG machen wir technologieoffener, flexibler und einfacher.“ So steht es im Koalitionsvertrag.

Viele Menschen in Deutschland haben dementsprechend eine Änderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erwartet. Doch seit Monaten blieb die angekündigte Novelle aus.

Ministerium in Gesprächen

Eine neue Anfrage der Epoch Times an das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) ergab, dass sich das Ministerium bereits „hausintern in Gesprächen“ befindet.

„Ziel der Bundesregierung ist es, so bald wie möglich einen Gesetzentwurf für das GEG vorzulegen“, teilte eine Pressesprecherin mit.

Einen Zeitpunkt, bis wann damit zu rechnen ist, nannte sie jedoch nicht, ebenso konnte sie keine konkreten Details preisgeben. Gleichfalls blieb die Frage offen, worauf sich die Menschen in Deutschland und die Heizungsbranche einstellen müssen. Aufgrund der eingangs erwähnten Ankündigung im Koalitionsvertrag und des Ausbleibens eines konkreten Entwurfs der Bundesregierung herrscht weiterhin Unklarheit.

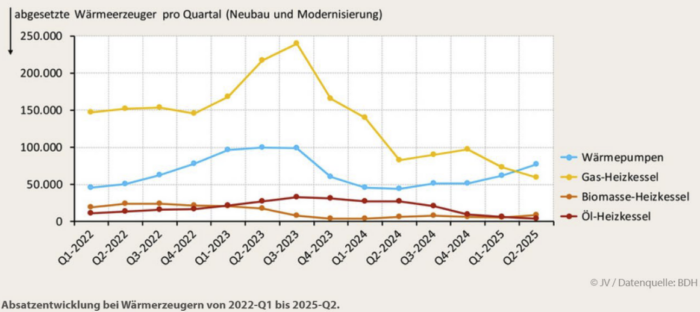

Bereits 2023 legten sich viele in Deutschland eine neue Gas- oder Ölheizung zu, obwohl die damalige Ampelregierung genau dies vermeiden und stattdessen den Absatz von Wärmepumpen wachsen sehen wollte. Der Wärmepumpenabsatz stagnierte jedoch und brach Ende 2023 sogar ein.

Absatzentwicklung verschiedener Heizsysteme von 2022 bis Mitte 2025. Foto: Präsentation FVEE-Jahrestagung von Fraunhofer ISE, Vaillant, ISFH

Zuletzt ging es hier jedoch wieder aufwärts. Laut des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP) lag der Absatz von Wärmepumpen zwischen Januar und Juni 2025 bei rund 139.000 Geräten. Im gesamten Vorjahr waren es 193.000 Einheiten.

[etd-related posts=“5272808″]

Kostenpunkt Wärmewende

Nach den Gesprächen wolle das Energieministerium gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) Vorschläge ausarbeiten. Die Sprecherin verwies darauf, dass für das Gebäudeenergiegesetz am Ende „Bezahlbarkeit und Akzeptanz der Maßnahmen im Gebäudebereich“ zentral seien.

Gerade die Kosten dieser Wärmewende sind ein markanter Punkt, der viele Menschen im Land bisher verunsichert hat. Bei den bekannten fossilen Heizungsformen sind den meisten die Kosten bekannt. Eine durchschnittliche Gastherme ist in der Regel für unter 10.000 Euro inklusive Montage erhältlich. Hingegen kann eine Wärmepumpe ohne Förderung ein Vielfaches davon kosten.

Hinzu kommen Sanierungsarbeiten, die am Gebäude nötig werden können, damit die Wärmepumpe effizient funktioniert. Das bedeutet oftmals noch höhere Kosten als allein der Einbau einer neuen Wärmepumpe.

[etd-related posts=“5194013,4912416″]

Kein Zurück zu Erdgas oder Heizöl?

Einen Ansatz zur anstehenden GEG-Novelle verriet die Sprecherin jedoch: „Bei der Gebäudeenergie soll mehr in einem Gesamtkomplex gedacht werden. Dazu kann zählen, dass nicht mehr der Jahresenergieverbrauch eines Gebäudes entscheidend ist, sondern die Emissionseffizienz.“ Die Emissionseffizienz beschreibt, wie viel CO₂ eine Produktionseinheit erzeugt. Je niedriger die CO₂-Emissionen, desto effizienter.

Die bloße Rücknahme der unter der Ampelregierung eingeführten Heizungsregeln würde laut einem im Auftrag des BWP erstellten Gutachten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von Gerichten korrigiert, wie der Verband mitteilte. Das hätte zudem „fatale Folgen für Verbraucher, Branche und die Glaubwürdigkeit der Politik“. Es drohe eine weitere Unsicherheit.

Laut dem Gutachten setze das bestehende Heizungsgesetz „verbindliches Europa- und Verfassungsrecht“ um. Die Verfasserin des Gutachtens, Miriam Vollmer, schilderte:

„Der Gesetzgeber hat Spielräume, aber er darf Hauseigentümern im Gebäudeenergiegesetz nicht freistellen, weiterhin wie bisher auf Erdgas oder Heizöl zu setzen.“

Förderung soll bleiben

Zudem wolle der Bund den Hauseigentümern weiterhin finanziell unter die Arme greifen, die auf ein Heizsystem mit mindestens 65 Prozent „erneuerbaren“ Energien umsteigen. „Eine Sanierungs- und Heizungsförderung werden wir dabei auch nach der Novellierung fortsetzen“, hieß es aus dem BMWE. Ob die Zuschüsse allerdings in gleicher Höhe wie bisher bleiben, teilte das Ministerium nicht mit.

Weiterhin kann die staatliche Förderung bis zu 70 Prozent der Investitionskosten für eine Wärmepumpe ausgleichen. Der maximale Förderbetrag liegt bei 30.000 Euro. Folgende Fördersegmente bietet der Bund den Immobilienbesitzern zurzeit an:

- Grundförderung: 30 Prozent für alle,

- Klimageschwindigkeitsbonus: 20 Prozent für selbst genutzte Wohngebäude,

- Einkommensbonus: 30 Prozent für selbst genutztes Wohneigentum. Hier ist das zu versteuernde Haushaltsjahreseinkommen relevant,

- Effizienzbonus: maximal 5 Prozent.

Bei maximalen förderfähigen Kosten von 30.000 Euro und bis zu 70 Prozent Förderpotenzial bietet der Staat für den Heizungstausch somit eine Erstattung von bis zu 21.000 Euro an.

Hier gilt das GEG schon jetzt

Ein Heizsystem mit 65-Prozent-Regel ist bereits seit Anfang 2024 in Neubauten in Neubaugebieten Pflicht. In Bestandsgebäuden gilt diese Pflicht aktuell bislang nicht.

Das ändert sich für Immobilien in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern jedoch ab Juli 2026. Wenn hier ein Heizungstausch ansteht, muss ein 65-Prozent-Heizsystem folgen. Ab Juli 2028 gilt diese Heizungstauschvorgabe dann auch für alle kleineren Gemeinden.

[etd-related posts=“5260219,5262141,5226681″]

Ziel des Heizungsgesetzes ist es, den Klimaschutz im Gebäudebereich durch einen schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen zu erhöhen.

Zu bedenken ist hier allerdings, dass Wärmepumpen mit Strom funktionieren. Wenn der Strom nun beispielsweise zu einem größeren Teil aus Gaskraftwerken stammt, ist die Klimabilanz fragwürdig. Eine Wärmepumpe gilt immer als nachhaltige Heizmethode und zählt als ein Heizsystem mit „erneuerbaren“ Energien, egal, mit welchem Strom sie betrieben wird.

Die amtierende Bundesregierung plant, in den kommenden Jahren die Errichtung vieler neuer Gaskraftwerke, um die Versorgungssicherheit des Landes zu gewährleisten.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion