Rechtswidrige Energiewende? Das sind die gesetzlichen Bedingungen für den Windradbau

In Kürze:

- Laut dem EEG soll die Energiewende stetig, kosteneffizient, umweltverträglich und netzverträglich sein.

- Dr. med. Stephan Kaula führt Argumente auf, warum hier ein Verstoß gegen das EEG vorliegt.

- Das Energieministerium verweist indes auf eine laufende Untersuchung, die den Status quo der Energiewende überprüft.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (kurz EEG) ist das grundlegende Gesetz für die Energiewende in Deutschland. Seit seiner Einführung im Jahr 2000 sorgt es maßgeblich dafür, dass sich der Anteil der „erneuerbaren“ Energien stetig erhöht. Bundesweit werden dazu etliche Photovoltaikanlagen (PV) und Windkraftanlagen errichtet.

Paragraf 1 Absatz 1 beschreibt direkt, was die Bundesregierung mit dem EEG erreichen will:

„Ziel dieses Gesetzes ist insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes die Transformation zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung, die vollständig auf erneuerbaren Energien beruht.“

Der zweite Absatz schreibt vor, dass die Stromerzeugung aus „Erneuerbaren“ bis zum Jahr 2030 auf mindestens 80 Prozent angestiegen sein soll. Im ersten Halbjahr lag dieser Anteil rein rechnerisch bei gut 54 Prozent des Stromverbrauchs. Im Vergleich zu den 57 Prozent im Vorjahreszeitraum war dies ein überraschender Rückgang trotz anhaltenden Zubaus.

Nur eine von vier Bedingungen erfüllt?

Spannend wird es allerdings beim dritten Absatz. Dieser lautet:

„Der für die Erreichung des Ziels nach Absatz 2 erforderliche Ausbau der erneuerbaren Energien soll stetig, kosteneffizient, umweltverträglich und netzverträglich erfolgen.“

Dass der Ausbau stetig vorankommt, ist wohl unbestritten. Vor allem die Solarenergie erfährt aktuell einen Zubau von rund 1 Gigawatt an installierter Leistung pro Monat.

Anders sieht es jedoch bei den übrigen drei gesetzlich geforderten Bedingungen aus. Einige Fachleute geben zu bedenken, dass diese bei der Energiewende in ihrer jetzigen Form nicht eingehalten würden. Ein Kritiker ist der Fachmann Stephan Kaula, der sich in den vergangenen Jahren intensiv mit den „erneuerbaren“ Energien beschäftigt hat. Er sagte:

„An Absatz 3 ist erkennbar, dass der Gesetzgeber wohl naiv davon ausging, allein durch stetigen Ausbau von Windkraft und Photovoltaik bis 2030 einen Anteil von 80 Prozent erneuerbarer Energien zu erreichen.“

Laut den Daten würde bereits bei rund 60 Prozent der Anteil an Überschussproduktion so stark zunehmen, dass die gleichzeitig im Gesetz geforderte Kosteneffizienz und Netzverträglichkeit nicht mehr gewährleistet seien. Kaula fügte hinzu: „Damit entsteht ein grober innerer Widerspruch im EEG.“

[etd-related posts=“5150494,5205036″]

Milliardenkosten stellen Kosteneffizienz infrage

Aus der Sicht von Kaula falle besonders die Finanzierbarkeit ins Gewicht: „Der größte Widerspruch ist die zunehmend fehlende Kosteneffizienz.“ Er kritisierte vor allem öfters auftretende Szenarien, in denen die Verwertung des erzeugten Stroms nicht mehr gewährleistet ist. In den vergangenen vier Jahren hat der Bund die Betreiber von „erneuerbaren“ Anlagen mit Ausgleichszahlungen für nicht eingespeisten Strom in Höhe von knapp 2 Milliarden Euro entschädigt.

Die Kosten für den Netzausbau in Form von Netzentgelten tragen letztlich die Endverbraucher. Foto: gopixa/iStock

Kaula fügte hinzu: „Solange der Netzausbau und die Speicherfrage nicht gelöst sind, ist die Genehmigung jedes weiteren Windrades nicht kosteneffizient und auch nicht netzverträglich und dient daher in dem Umfang auch nicht dem Erreichen des Klimaziels.“ Der Netzausbau hängt um rund sieben Jahre hinterher und der Ausbau von Batterieparks steht mit einer installierten Kapazität von derzeit 21,7 Gigawattstunden noch am Anfang.

Doch mit dem Zubau ergeben sich weitere Probleme.

„Je stärker Windkraft- und PV-Anlagen ausgebaut werden, desto größer werden Systemkosten, Redispatch-Aufwand und Umweltkonflikte“, schilderte Kaula.

Umweltverträglich oder umweltschädlich?

Der Ausbau der Windkraft ist ein Werkzeug, um das Ziel der Treibhausgasneutralität in Deutschland zu erreichen. Doch Kaula ermittelte, dass selbst eine Vervierfachung der Windkraft in Deutschland nicht annähernd das Ziel der Treibhausgasneutralität erreichen könne.

[etd-related posts=“4845855,5005519″]

Kaula kritisierte: „Dennoch fordert der Gesetzestext, der wesentlich von der Windkraftlobby vorformuliert wurde, auch über diesen Punkt hinaus den weiteren massiven Ausbau von Windkraft und Photovoltaik.“ Dabei verwies er auf Paragraf 2 des EEG. Darin steht:

„Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden.“

Kaula schlussfolgerte, dass das EEG Deutschland und seine Bürger damit in den finanziellen Kollaps zwinge. „Und die Windkraftlobby profitiert bis zuletzt.“

Hinzu kommt, dass für Windkraftanlagen immer häufiger viele Hektar an gesundem Wald weichen müssen und Bodenversiegelung stattfindet. Ein häufig aufgeführtes Argument ist zudem die Gefährdung von Vögeln, Fledermäusen und Insekten durch Windräder.

[etd-related posts=“5159862,5144268″]

Wenn bei einem Windrad ein Rotorblatt abbricht, können glasfaser- und kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe in die Umwelt gelangen. Foto: Epoch Times

Ebenso stellen die Rotorblätter ein Entsorgungsproblem dar. Durch Abrieb im Betrieb können Bestandteile der Rotorblätter in die Umwelt gelangen. Viele Anlagen verlieren bei Defekten zudem eine hohe Menge an Öl, die sich unkontrolliert in der Umgebung verteilen kann. Offenbar durch Infraschall von Windrädern berichteten viele Anwohner nahe Anlagen bereits über Unwohlsein.

[etd-related posts=“4605282,4999657″]

Netzverträglichkeit „nicht ausgereift“

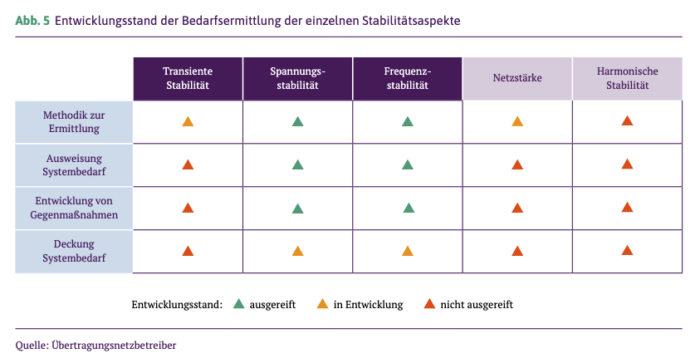

Zum Aspekt der Netzverträglichkeit lassen sich ebenfalls einige Punkte nennen, die diese infrage stellen. Beim Blick in den kürzlich veröffentlichten Systemstabilitätsbericht 2025 der Bundesnetzagentur wird ersichtlich, dass viele Bereiche der Netzstabilität „nicht ausgereift“ sind. Zehn von 20 Stabilitätsaspekten haben diese Bewertung erhalten. Laut dem Bericht würden unter anderem die „Erneuerbaren“ eine „große Herausforderung für einen robusten Systembetrieb darstellen“.

Entwicklungsstand der Bedarfsermittlung der einzelnen Stabilitätsaspekte. Foto: Bundesnetzagentur, Systemstabilitätsbericht 2025

Der Nachteil am fortwährenden Umstieg auf Windkraft und PV ist die volatile Stromerzeugung durch deren Wetterabhängigkeit. Gerade in den vergangenen Jahren sind Begriffe wie Dunkelflaute und Hellbrise – also Stromunterproduktion und Stromüberproduktion – entstanden.

Dabei müssen Kraftwerke eben so viel Strom erzeugen, wie die Verbraucher gerade benötigen. Durch den Umstieg auf diese wetterabhängige Stromproduktion gibt es aber immer wieder Stunden mit Überproduktion, gefolgt von Stunden mit Unterproduktion, wie auch die Daten zeigen.

Seit dem Blackout in Spanien wiesen mehrere Energieexperten auf die Wichtigkeit der sogenannten Momentanreserve hin. Diese erzeugen große Schwungmassen in Kraftwerksturbinen, die durch ihre Drehbewegung und Trägheit Frequenzschwankungen ausgleichen. Fossile und nukleare Kraftwerke sowie Wasserkraftwerke besitzen eine solche Momentanreserve, Windkraft- und PV-Anlagen nicht.

[etd-related posts=“5144676,5174655″]

Am 28. April hatten kurz vor dem Stromausfall in Spanien laut dem Energiefachmann Stefan Spiegelsperger nur noch 24 Prozent aller einspeisenden Kraftwerke diese Momentanreserve. Dieser Tiefstand war zu wenig für das Netz und es kam zum bekannten Totalausfall auf der Iberischen Halbinsel. Mit der Energiewende sinkt der Anteil der Momentanreserve in der deutschen Energieversorgung, und mit dem laufenden Kohleausstieg setzt sich dieser Trend weiter fort.

BMWE: Monitoring läuft bereits

Aus diesen Gründen hält Kaula das EEG für „klar verfassungswidrig“. Er fügte hinzu: „Dieser fortlaufende Gesetzesbruch von Paragraf 1 Absatz 3 durch die Behörden bleibt ungeahndet.“

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) verwies auf Anfrage der Epoch Times diesbezüglich auf das laufende Monitoring zum Stand der Energiewende. Damit wolle der Bund herausfinden, wie es um Versorgungssicherheit, Netzausbau, den Ausbau der „Erneuerbaren“, den Stand der Digitalisierung sowie den Stand des Wasserstoffhochlaufs steht.

[etd-related posts=“5182415,4882570″]

Laut dem Pressesprecher Daniel Greve untersucht das Monitoring auch, ob die nationalen und europäischen Klimaschutzziele erreicht werden können. „Unter Berücksichtigung der Klimaschutzziele ist eine konsequente Ausrichtung aller Bereiche auf Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit die Leitschnur des Monitorings und der darauf aufbauenden Handlungsoptionen.“

Greve wies zudem darauf hin, dass bei der Windkraft „die Umweltverträglichkeit, insbesondere auch Aspekte des Arten- und Lärmschutzes, betrachtet und berücksichtigt“ wird.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion