Windkraftanlagen verteilen 228 teils giftige Chemikalien – Ministerium: Ausbauziele bleiben

In Kürze:

- Eine Literaturstudie des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie hat die chemischen Emissionen von Offshore-Windkraftanlagen untersucht.

- Das Ergebnis: Sie können 228 chemische Substanzen, davon 62 besonders schädliche, an die Umwelt abgeben.

- Laut dem Wirtschaftsministerium wird die Studie nichts am Ausbau der Windkraft ändern.

- Auch dem Umweltbundesamt ist diese Chemikalienfreisetzung bekannt.

Die Windkraft spielt eine Schlüsselrolle bei der Energiewende. Bereits mehr als 30.800 große Turbinen können in Deutschland Strom produzieren. Davon stehen etwas über 1.600 auf dem Meer.

Eine internationale Studie unter Leitung des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) könnte dieser Form der Stromgewinnung einen herben Dämpfer bereiten. Darin fanden die Forscher um Studienleiterin Dr. Elena Hengstmann heraus, dass Offshore-Windräder 228 chemische Substanzen an ihre maritime Umgebung abgeben können.

Das ergaben Literaturrecherchen unter Mitwirkung des französischen Forschungsinstituts für die Nutzung der Meere und des belgischen Forschungsinstituts für Agrar-, Fischerei- und Lebensmittelforschung.

Emissionen zum Schutz des Windrades

Unter den Substanzen befinden sich vor allem Stoffe aus Korrosionsschutzsystemen. Sie machen rund 70 Prozent aller austretenden Chemikalien aus. Hinzu kommen zu rund 10 Prozent Öle und Schmierstoffe, die für den Betrieb notwendig sind. Ebenso können Kühl- und Feuerlöschmittel in die Umwelt gelangen.

[etd-related posts=“5227722,4628994″]

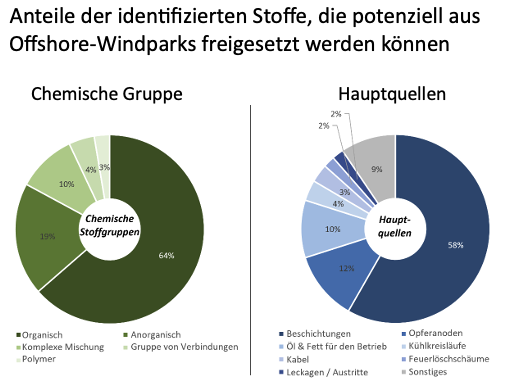

Der Großteil, also 64 Prozent der Substanzen, gehört zur Gruppe der organischen Stoffe, gefolgt von anorganischen Stoffen mit 19 Prozent. Von den 228 identifizierten Stoffen gelten 62 als besonders umweltrelevant, sprich umweltschädlich. Das liegt daran, dass sie auf Prioritätenlisten stehen, etwa bei der Europäischen Chemikalienagentur oder der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, die Stoffe nach ihrer Wirkung auf die Umwelt bewerten.

Kategorisierung der Substanzen, die Offshore-Windkraftanlagen an die Umwelt abgeben können. Foto: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hengstmann et al. 2025

Darunter sind laut BSH Stoffe, die potenziell toxisch, schwer abbaubar, hormonell wirksam oder krebserregend sein oder sich in der Nahrungskette anreichern können. Wie viel Material Offshore-Windparks tatsächlich freisetzen und welche Auswirkungen diese Emissionen auf die Meeresumwelt haben, müsse jedoch genauer erforscht werden. Das bildet die Grundlage dafür, die Meere zu schützen und nachhaltig zu nutzen.

[etd-related posts=“4476121,4992020″]

Beim Korrosionsschutz des Stahls setzen die Konstrukteure sogenannte Opferanoden ein. Diese schützen die Anlage durch einen elektrochemischen Prozess vor Abnutzung. Dafür verlieren die Opferanoden mit der Zeit Material. Hauptbestandteile der Opferanoden sind laut der Studie Aluminium und Zink. Doch sie enthalten auch Blei und Cadmium sowie in geringen Mengen Quecksilber, Nickel und Mangan. Wenn sich die Opferanoden im Laufe der Zeit abbauen, gelangen diese Stoffe ins Meer.

Hengstmann betonte: „Unsere Literaturstudie liefert eine wichtige Grundlage, um stoffliche Emissionen von Offshore-Windparks frühzeitig zu erkennen.“

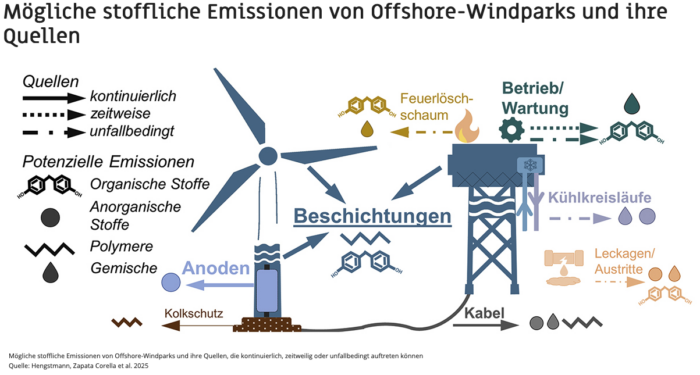

Mögliche stoffliche Emissionen von Offshore-Windparks und ihre Quellen, die kontinuierlich, zeitweilig oder unfallbedingt auftreten können. Foto: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, Hengstmann et al. 2025

Ein Verstoß gegen das EEG?

Als wichtiger Teil der Energiewende sollten Windkraftanlagen „im Interesse des Klima- und Umweltschutzes“ Strom produzieren. Deren Ausbau soll unter anderem „umweltverträglich […] erfolgen“. Diese Anforderung stellt das Erneuerbare-Energien-Gesetz.

Angesichts dieser Studienlage stellt sich die Frage, inwieweit ein weiterer Zubau – und Betrieb – von Offshore-Windkraftanlagen zu rechtfertigen ist.

[etd-related posts=“5212279,4269408″]

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat dazu einen klaren Standpunkt. Gegenüber Epoch Times teilte der Pressesprecher Tim-Niklas Wentzel mit, dass die neuen Ergebnisse keinen Einfluss auf die laufende Energiewende ausüben. „Die Studie hat keine Auswirkungen auf die Ausbauziele der Bundesregierung“, sagte er.

Das Ministerium begründet seine Aussage mit Deutschlands Position „im internationalen Vergleich“ als „Vorreiter“. Davon spricht auch das BSH. Wentzel erklärte: „Planfeststellungsbeschlüsse und Plangenehmigungen für Offshore-Windparks werden entsprechend den Vorgaben des Windenergie-auf-See-Gesetzes (WindSeeG) vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie nur erteilt, wenn unter anderem die Meeresumwelt nicht gefährdet wird.“ Besonderer Wert gelte hierbei Artikel 1 Absatz 1 Nummer 4 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen zur Vermeidung der „Verschmutzung der Meeresumwelt“.

Will ein Betreiber eine Windturbine in der deutschen Nord- oder Ostsee errichten, müsse er laut Wentzel „bereits in der Planungsphase ein Emissionskonzept beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie einreichen“. Dieses solle mögliche Emissionen und Maßnahmen zu deren Vermeidung oder Reduzierung beschreiben.

[etd-related posts=“4276818,5205036″]

UBA verweist auf eigenen (Basis-)Bericht

Die Erkenntnis, dass Windkraftanlagen auf See teils umweltschädliche Chemikalien an die Umgebung abgeben, ist der Bundesregierung nicht neu. Sowohl BMWE als auch Umweltbundesamt (UBA) wissen ihren Aussagen zufolge darüber Bescheid.

Das UBA konnte auf unsere Fragen wie „Welchen Einfluss hat das auf die maritime Landschaft?“, „Können diese Schadstoffe auch in unsere Nahrungskette (Fische) gelangen?“ oder „Was bedeuten die Ergebnisse für den weiteren Ausbau der Windkraft?“ konkret keine Antworten geben.

Stattdessen verwies Andrea Weiß, die Pressesprecherin der Behörde, auf einen UBA-Bericht für die Industrie und Genehmigungsbehörden, der im April 2024 erschienen ist. Dessen Ergebnisse seien in die neue BSH-Studie von Hengstmann et al. eingeflossen.

Unbeantwortet blieb derweil auch die Frage, wie es um Windkraftanlagen an Land aussieht. Während es 1.639 Offshore-Windkraftanlagen gibt, befinden sich an Land rund 29.900 Turbinen in Betrieb. Auch wenn diese beispielsweise keine Opferanoden aufweisen, können sie jährlich rund 100 Kilogramm Abrieb an verschiedenen Materialien haben – pro Anlage.

[etd-related posts=“5202195,5195193″]

Lösungen verfügbar, aber nicht verpflichtend

Angesichts des Ausbaus der Offshore-Windenergie hält es das Bundesamt für Seeschifffahrt für wichtig, stoffliche Emissionen zu überwachen und ihre Auswirkungen auf die Meeresumwelt zu untersuchen. Gleichzeitig sollten diese Emissionen durch den Einsatz umweltfreundlicherer Materialien und Techniken reduziert werden.

Die Studie zeige zudem, dass einige Emissionen technisch vermeidbar sein könnten. Dazu könnten alternative Korrosionsschutzsysteme, geschlossene Kühlsysteme oder biologisch abbaubare Betriebsstoffe beitragen.

Allerdings fehlten laut BSH branchenspezifische Standards, wie sie beispielsweise in der Schifffahrt verwendet werden. Die Studie empfiehlt daher verbindliche technische Leitlinien, die für die Genehmigung und den Betrieb von Offshore-Windparks gelten sollten.

[etd-related posts=“4191503,5072804″]

Vorschriften nur auf nationaler Ebene vorhanden

Die Studie vergleicht ebenfalls, wie die USA, Großbritannien und Deutschland stoffliche Emissionen von Offshore-Windparks regulieren. Die Ansätze unterscheiden sich stark und eine umfassende Regulierung fehlt bisher. In den USA und Großbritannien bewerten die Behörden während des Genehmigungsverfahrens Umweltaspekte unter Berücksichtigung potenziell freigesetzter Chemikalien.

Das BSH lege in Deutschland verbindliche technische und umweltbezogene Anforderungen für Offshore-Projekte fest. Dies beinhalte etwa die Abfallentsorgung, den Korrosionsschutz, das Abwassermanagement und den Einsatz von Kühl- oder Löschsystemen. So seien zinkbasierte Anoden zum Korrosionsschutz in deutschen Meeresgewässern verboten, ebenso wie biozidhaltige Beschichtungen zur Bewuchskontrolle.

[etd-related posts=“5232301,5214406″]

Solche Leitlinien sollten nicht nur national, sondern auch international gelten, forderte das Bundesamt für Seeschifffahrt. Schließlich würden sich stoffliche Emissionen von Offshore-Windkraftanlagen grenzüberschreitend in der Meeresumwelt verbreiten. Verschiedene Akteure sollten demnach ebenfalls frühzeitig einbezogen werden, um die Leitlinien zügig umzusetzen.

Hengstmann teilte hierzu mit: „Eine europaweite Abstimmung und Mindestvorgaben zur Überwachung und Reduzierung können den notwendigen Ausbau der Offshore-Windenergie umweltfreundlicher gestalten.“ Dies schütze sowohl das Klima als auch die Meeresumwelt.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion