Klonen und Wiederbeleben: Wird aus Fantasie bald Realität?

In Kürze:

- Seit 100 Jahren versuchen Wissenschaftler durch Klonen, Rückzüchtung und Gentechnik, ausgestorbene Arten zurückzuholen.

- Immer wieder treffen Erfolgsmeldungen von der Wiederbelebung ausgerotteter Arten ein, wie zuletzt jene der Schattenwölfe.

- Im Fokus der Forschung stehen neben Dinosauriern, Moas und Dodos auch Mammuts, Auerochsen und das fast ausgestorbene Nördliche Breitmaulnashorn.

- Die Kritik an der umstrittenen Technik reicht von Profit und Prestige bis zu Klimaschutz und Eingriffen in die Natur.

Im März dieses Jahres sorgte eine Meldung für Aufruhr: Die US-amerikanische Biotech-Firma „Colossal Biosciences“ ist dem Ziel, ausgestorbene Mammuts wiederzubeleben, einen Schritt nähergekommen.

Mit Hilfe der Genschere CRISPR/Cas9 gelang es dem Unternehmen, die DNA von Mäusen nach dem Vorbild des wolligen Eiszeitelefanten so zu verändern, dass ihnen statt des gewöhnlichen Fells dichte, lockige Mammuthaare wuchsen. Auf ähnliche Weise gelang der Firma auch die Wiedergeburt dreier Wölfe, die im Aussehen den ausgestorbenen Schattenwölfen gleichen.

Das undatierte Foto zeigt Romulus und Remus als Welpen. Foto: Uncredited/Colossal Biosciences/AP/dpa

Dies sind nicht die ersten und vermutlich auch nicht die letzten Versuche, ausgestorbene Tiere wieder zum Leben zu erwecken. Während einige an den Erfolg von Projekten dieser Art glauben, hegen andere Zweifel.

Doch wie sollen die ausgestorbenen Spezies wiederbelebt werden? Wer versuchte sich in der Vergangenheit bereits daran? An der Rückkehr welcher Tiere wird gearbeitet? Und welche Hindernisse treten dabei schon jetzt oder möglicherweise in der Zukunft auf? Ein Überblick.

Welche Verfahren sind möglich?

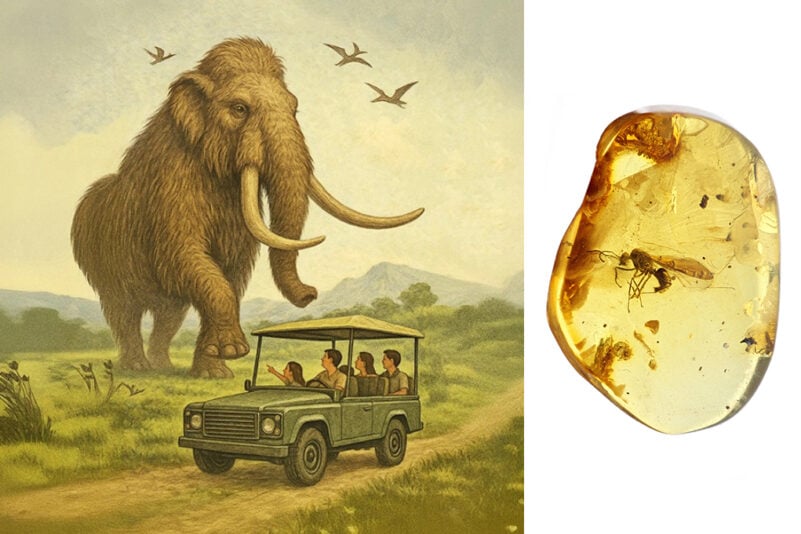

Viele Menschen erinnern sich bei den Worten „Wiederbeleben“ und „DNA“ an den Hollywood-Klassiker „Jurassic Park“, wo Forscher im Labor den durch Bernstein konservierten Moskito mit seinem getrunkenen Dinosaurierblut „anzapften“. Daraus gewannen sie lückenhafte Dino-DNA, die sie mit Frosch-DNA füllten und schließlich Urzeitechsen züchteten. Dass dieses Szenario sehr wahrscheinlich unmöglich ist, legten die Forscher um David Penney bereits 2013 in ihrer Studie dar.

Die im Film angewendete Praxis ist eine Mischung aus zwei heute geläufigen Methoden: der Klon- und der Gentechnik. Ein drittes mögliches Verfahren zur Wiederbelebung von Arten ist die Rückzüchtung.

Klontechnik

Das bekannteste, reale Ergebnis dieser Technik ist das 1996 geborene Schaf „Dolly“, das mittels „somatischem Zellkerntransfer“ entstand. Dabei wird der DNA-enthaltende Zellkern des zu klonenden Lebewesens ohne weitere genetische Veränderungen in eine leere Zelle gepflanzt. Die neu entstandene Zelle ist also eine exakte Kopie und besitzt somit dieselbe DNA wie ihre Vorlage. Nach dem Transfer reift die Zelle zu einem Embryo heran und kann durch eine Leihmutter ausgetragen werden.

Das ausgestopfte Schaf „Dolly“. Foto: Gemeinfrei

Voraussetzung ist also eine möglichst intakte Zelle. Mit diesem Verfahren erschufen Forscher weltweit bereits die Klone von Schafen, Schweinen, Kühen, Mäusen, Haustieren, Affen und dem kurz zuvor ausgestorbenen Pyrenäen-Steinbock. Letzterer überlebte aufgrund einer Fehlbildung nur wenige Minuten. Grundsätzlich kann mit dieser Methode ein ausgestorbenes Tier „originalgetreu“ wiederbelebt werden.

Rückzüchtung

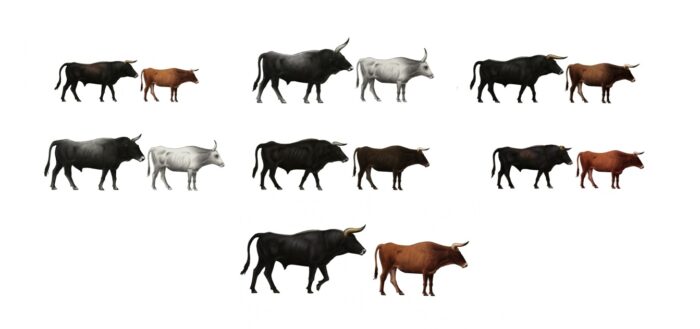

Ein weiteres Verfahren, das nah an der Reproduktion ausgestorbener Arten ist, ist die Rückzüchtung. Dies wird derzeit bei Rindern im Rahmen des Tauros-Programms angewendet, um den ausgestorbenen Auerochsen – auch Ur genannt – zurückzuholen. Hierbei werden Rinderrassen mit typischen Ur-Merkmalen gezielt gepaart, sodass letztlich wieder ein möglichst Ur-ähnliches Rind entsteht.

Voraussetzung für einen Erfolg dieser Methode ist, dass die ausgestorbene Spezies noch eng mit heute lebenden Arten verwandt ist und so ihre charakteristischen Merkmale erhalten geblieben sind.

Durch Rückzüchtung sollen aus sechs heutigen Rinderarten mit Ur-Merkmalen wieder ein Auerochsen-ähnliches Rind entstehen. Foto: DFoidl, Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

Gentechnik

Mit der Gentechnik gibt es ein drittes Verfahren zur Wiederbelebung ausgestorbener Tiere. Bei dieser Methode verändern Gentechniker gezielt Teile der DNA einer lebenden Spezies nach dem Vorbild der DNA ihrer nah verwandten, aber ausgestorbenen Art. Die modifizierte DNA kann schließlich wie beim Klonen in eine leere Zelle übertragen und ein genetisch veränderter Embryo von einer Leihmutter ausgetragen werden.

Dieses Verfahren ist trotz seiner jungen Entwicklung derzeit am weitesten vom Wiederbeleben einer ausgestorbenen Art entfernt. Wie eingangs an den „Wollhaarmäusen“ und den „Schattenwölfen“ gezeigt, entsteht nicht die „originalgetreue Kopie“ einer ausgestorbenen Art, sondern lediglich ein Wesen, das dieser (optisch) ähnelt.

Zum Vergleich: Links die „Wollhaarmaus“ und rechts die gewöhnliche Maus mit glattem Fell. Foto: Colossal Biosciences/dpa

Um eine Reproduktion möglichst nah am Original zu gewährleisten, müssten 200.000 bis 1,5 Millionen Positionen der DNA verändert werden, was finanziell und zeitlich derzeit nicht realisierbar ist. Zudem müsste das vollständige Erbgut des ausgestorbenen Tieres vorliegen und jene Sequenzen bekannt sein, die typisch für die alte Spezies sind.

Warum misslingen Klonen und Co. oft?

Obwohl es gelegentlich zur Geburt von geklonten oder gentechnisch veränderten Lebewesen kommt, ist die Misserfolgsrate der ethisch höchst umstrittenen Verfahren enorm hoch. Dies liegt zuweilen an verschiedenen Faktoren und spezifischen Hindernissen.

Vollständig bekannte DNA: Für bereits lang ausgestorbene Tiere wie Mammut, Dinosaurier und Wollnashorn ist es schwierig, das zwingend benötigte, vollständige Erbgut intakt zu finden.

Intakte Zellen: Für die Erschaffung eines Klons ist eine intakte Zelle entscheidend. Diese können zwar unter anderem in Gendatenbanken eingefroren sein, jedoch schützt sie dies nicht vor möglichen Zellschäden. Gesunde Klone reiften bislang nur aus bis zu 16 Jahre alten Zellen heran.

[etd-related posts=“5166919,4975864″]

Richtige Austragung: Eine weitere Hürde ist die Entwicklung und Geburt der wiederbelebten Spezies. Im Falle des Mammuts komme zwar eine Afrikanische Elefantenkuh als Leihmutter infrage, da diese Arten zu 98,55 Prozent miteinander verwandt sind, jedoch ist für andere Arten ein vergleichbarer Ersatz nicht so leicht zu finden. Hinzu kommen die Probleme bei eierlegenden Tieren. Bisher misslang ein Klonversuch von Vögeln, Reptilien und Co., da sich die Eier nicht richtig entwickelten.

Geringe Überlebensrate: Um ein lebendes Wesen zu erzeugen, bedarf es zudem oft hunderter Embryonen. Das zeigte unter anderem der Klonversuch des Pyrenäensteinbocks, bei dem nur eins von 439 Embryonen lebend auf die Welt kam. Dies macht die Verfahren zu einem langwierigen und teuren Prozess – besonders bei Elefanten, die nach einer Tragezeit von fast zwei Jahren oft nur ein Kalb zur Welt bringen.

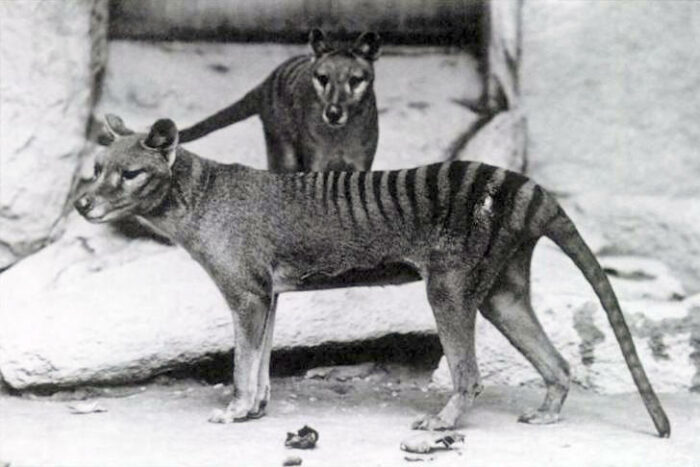

Über 100 Jahre Forschung

Erst 2013 versuchen Forscher, den in den 1980er-Jahren ausgestorbenen Südlichen Magenbrüterfrosch zu klonen und so wiederzubeleben. Trotz der erfolgreichen Produktion von Embryonen scheiterte der Versuch, da sich die Jungtiere nie zu einer Kaulquappe und letztlich nie zu einem Frosch entwickelten. Ebenfalls scheiterten im Jahr 2000 die Versuche, den ausgestorbenen Tasmanischen Tiger aus Proben ausgestopfter Exemplare zu klonen, sodass das Projekt nach fünf Jahren eingestellt wurde.

Einer der frühesten Wiederherstellungsversuche erfolgte nach dem Ersten Weltkrieg von den deutschen Zoodirektoren Lutz und Heinz Heck. Sie versuchten ab den 1920er-Jahren, den ausgestorbenen Auerochsen durch Kreuzungen verschiedener Rinderarten wiederzubeleben. In den 1930er-Jahren verkündeten die Zoodirektoren unter der Herrschaft von Adolf Hitler im Rahmen der Nazi-Propaganda ihren vermeintlichen Erfolg und entließen ihre Tiere in die Natur.

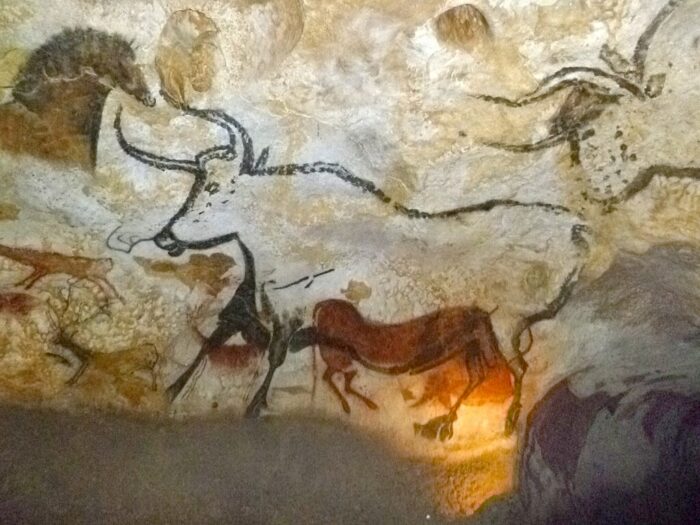

Steinzeitliche Zeichnungen eines Auerochsen aus der Lascaux-Höhle in Frankreich. Foto: JoJan, Wikimedia Commons | CC BY 4.0

Später stellte sich durch Untersuchungen heraus, dass die Tiere eine Mischung aus aggressiven spanischen Stieren sowie großen britischen und ungarischen Rindern waren. Mit dem bekannten Ur waren diese Rinder genetisch nicht verwandt.

Was wollen Forscher klonen und wiederbeleben?

Im Fokus der Forscher stehen neben praktisch bereits ausgestorbenen Tieren wie dem Nördlichen Breitmaulnashorn auch zahlreiche Wesen, die vor Hunderten bis Tausenden oder gar Millionen Jahren auf der Erde wandelten.

Nördliches Breitmaulnashorn

Heute gibt es nur noch zwei lebende, weibliche Exemplare des Nördlichen Breitmaulnashorns, die jedoch unfruchtbar sind. Mittels erhaltenem Genmaterial und dem Einsatz der Klontechnik wollen Forscher echte Nashorn-Nachkommen erschaffen. Das Ziel: die Reproduktion einer Nördlichen Breitmaulnashorn-Population und die Verhinderung des Aussterbens der Art.

Zwei Nördliche Breitmaulnashörner (Ceratotherium simum cottoni). Foto: Gary Daggers/iStock

Wollhaarmammut

Bei der Wiederbelebung des Mammuts kommt die Gentechnik und das vollständig entschlüsselte Genom des Urzeitelefanten ins Spiel. Durchführen will dies die Biotech-Firma „Colossal Biosciences“, die sich im Jahr 2021 die Rechte an der alleinigen Wiederbelebung des Mammuts gesichert haben soll. Geplant sei die Geburt eines kälteresistenten Elefanten im Jahr 2028, der wie ein Mammut aussieht und sich so verhält.

Rekonstruktion des Wollhaarmammuts (Mammuthus primigenius). Foto: Daniel Eskridge/iStock

Tasmanischer Tiger

Einen erneuten Versuch zur Wiederbelebung des 1936 ausgestorbenen Tasmanischen Tigers, auch Beutelwolf genannt, strebt ebenfalls „Colossal Biosciences“ an. Mittels der Gentechnik wollen die Forscher die DNA des genetisch nächsten Verwandten – der Dickschwänzigen Schmalfußbeutelmaus – so verändern, dass sie in Teilen der DNA des Beutelwolfes ähnelt. Da die verwandte Beutelmaus aufgrund ihrer Größe nicht als Leihmutter infrage kommt, soll ein künstliches Gerät entwickelt und gebaut werden.

Zwei Tasmanische Tiger (Thylacinus cynocephalus), auch Beutelwölfe genannt, in einem Zoo um 1904. Foto: Gemeinfrei

Dodo

Auch die Wiederbelebung des Dodos, eines bis zum 17. Jahrhundert auf Mauritius lebenden flugunfähigen Vogels, ist das Ziel von „Colossal Biosciences“. Wie bereits beim Mammut und Tasmanischen Tiger kommt wiederum Gentechnik zum Einsatz. Das Material zur gentechnischen Veränderung soll die Nikobartaube als nächstlebende Verwandte des Dodos liefern. Ob sich der Embryo in einem echten Ei oder einem künstlichen Gerät entwickeln soll, ist nicht bekannt.

Das Skelett und die Nachbildung eines Dodos (Raphus cucullatus) im Museum. Foto: BazzaDaRambler, Wikimedia Commons | CC BY 2.0

Wandertaube

Ebenfalls mit der Gentechnik soll die in Nordamerika beheimatete und 1914 ausgestorbene Wandertaube durch die Biotech-Firma „Revive & Restore“ wiederbelebt werden. Als genetische Vorlage soll die nah verwandte Schuppenhalstaube dienen. Die erste Taube dieser Generation soll 2025 ausgebrütet werden.

Zeichnung der ausgestorbenen Wandertaube (Ectopistes migratorius). Foto: Gemeinfrei

Quagga

Ähnlich wie den Auerochsen wollen Forscher des Quagga-Projekts in Südafrika durch gentechnikfreie, gezielte Rückzüchtung die 1883 ausgestorbene Unterart des Steppenzebras zurückbringen. Auch hier findet lediglich eine optische Annäherung an das Original statt. Ebenfalls in Diskussion ist ein Klonversuch des Quaggas. Dies könne mittels der DNA aus dem Knochenmark eines erhaltenen Skelettes und einem Steppenzebra als Leihmutter erreicht werden.

Zwei nahezu streifenlose Rau-Quaggas aus dem Quagga-Projekt in Südafrika. Foto: Quagga Project/dpa

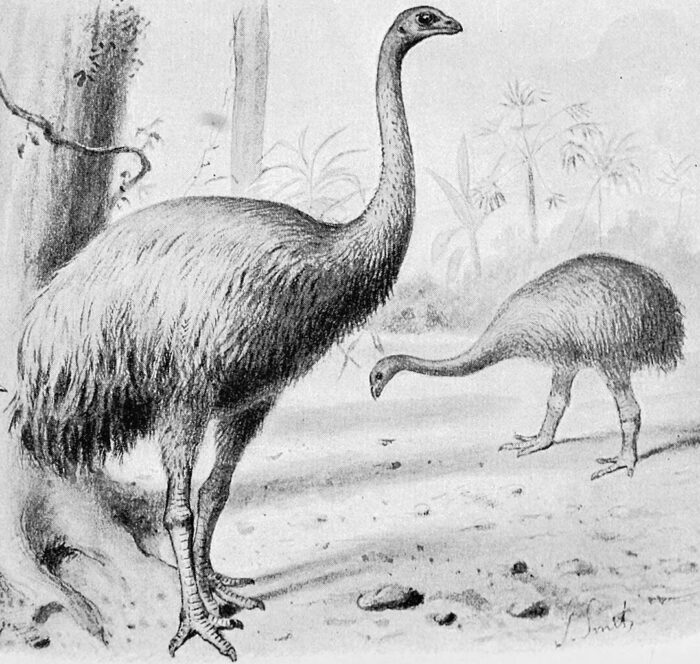

Moa

Ähnlich wie den Dodo will „Colossal Biosciences“ auch den im 14. Jahrhundert ausgestorbenen Moa, einen riesigen und flugunfähigen Laufvogel aus Neuseeland, wiederbeleben. Als genetisch nächsten Verwandten soll die DNA eines Tinamu gentechnisch verändert werden, sodass ein Moa-ähnlicher Vogel entsteht. Da die Eier keiner lebenden Vogelart groß genug wären, müsste ein künstliches Ei zur Brut entwickelt werden.

Zeichnung eines Moas (Dinornithidae). Foto: Gemeinfrei

Dinosaurier

In der Diskussion ist auch die Wiederbelebung von Dinosauriern mittels der Gentechnik – angeregt durch das Buch „Evolution rückwärts“ des Paläontologen Jack Horner. Demnach könnten sich Gentechniker die nahe Verwandtschaft von Vögeln mit den vor 66 Millionen Jahren ausgestorbenen Dinosauriern zunutze machen. Gezielte Veränderungen sollen dabei zur Bildung von Echsenmerkmalen in Vögeln führen. Auch in diesem Fall ist die Rückkehr „echter“ Dinosaurier technisch ausgeschlossen.

Die Dinosaurier sind die ältesten Lebewesen, die wiederbelebt werden sollen. Foto: Warpaintcobra/iStock

Zweischneidiges Schwert

Letztlich gibt es zwei Lager: die Befürworter und die scharfen Kritiker der Projekte. In den Augen der Unterstützer sind die Projekte ein Hoffnungsschimmer, bedrohte Arten wie das Nördliche Breitmaulnashorn doch noch vor dem Aussterben zu bewahren.

Außerdem führen Forscher wie der Bioinformatiker Timothy Hearn von der britischen Anglia Ruskin University an, dass wiederbelebte Arten eine Nische besetzen und wichtige ökologische Funktionen erfüllen könnten. Als Beispiel nennt der australische Biologe Ben Jacob Novak das Mammut, das das weitere Auftauen des Permafrostes verhindern könnte. Demnach könnten sie den Schnee zertrampeln, womit mehr kalte Luft in den Boden eindringt und ihn stärker gefrieren lässt.

[etd-related posts=“3188981″]

Doch wie sicher ist die Wiederansiedlung von Tieren, die vor Hunderttausenden Jahren in einer anderen Umwelt lebten? Würden die wiederbelebten Arten gedeihen oder eingehen, weil ungünstige Lebensbedingungen vorliegen? Oder würden gar die heute natürlich vorkommenden Arten von den Rückkehrern verdrängt werden? Dies sind alles Bedenken der Kritiker. Zudem bedürfe es laut dem Zoologieprofessor Nic Rawlence mindestens 500 Tiere, damit sie sich erfolgreich in der Natur wieder ansiedeln.

Der dafür benötigte Kosten- und Zeitaufwand wäre derzeit enorm hoch – für den Biologen Paul Ehrlich von der US-amerikanischen Stanford University zu hoch. In seinen Augen wäre es sinnvoller, die Ressourcen in die Erhaltung bedrohter Arten zu investieren. Ein Missbrauch der Wissenschaft zu Profitzwecken, wie Professor David Coltman von der Western University die Bestrebungen nennt, gehe am ethisch-vertretbaren Verhalten vorbei.

Kritiker sehen im Klonen ausgestorbener Tiere mehrere Gefahren. Foto: Epoch Magazine

In Jurassic Park scheiterte letztlich das Projekt. Es zeigte sich, dass sich die Natur nicht vom Menschen kontrollieren lässt und immer ihren Weg findet. Umso eindringlicher erscheint die Kritik einer Hauptfigur zu Beginn des Films:

„Die Wissenschaftler waren so sehr damit beschäftigt, zu überlegen, ob sie es tun können – ohne darüber nachzudenken, ob sie es auch tun sollten.“ – Dr. Ian Malcolm, Chaostheoretiker aus Jurassic Park

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion