Fallende Erde, riesige Wellen: Die antike Sicht auf Naturkatastrophen

In Kürze:

- Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass es bereits vor über 2.000 Jahren immer wieder Erdbeben und Tsunamis gab.

- Mit den Städten Nikomedia oder Helike gibt es Zeitzeugen früherer Ereignisse mit teils gewaltigen Ausmaßen.

- Laut antiken Überlieferungen glaubten die Menschen an Götter und sich bewegende Erdteile als Ursache der Katastrophen.

Der griechische Dichter Krinagoras von Mytilene (70 v. Chr.–18 n. Chr.) verfasste einst ein kleines Gedicht über ein Erdbeben und bat darin, dass sein Haus nicht zerstört werde:

„Erdbeben, gefürchtetste aller Erschütterungen […] verschone mein neu erbautes Haus, denn ich kenne keinen Schrecken, der dem Beben der Erde gleichkäme.“

Wie in heutiger Zeit hatten auch die Menschen der Antike viel über Naturkatastrophen zu sagen. Welche Informationen haben sie uns hinterlassen, und was können wir von ihnen lernen?

[etd-related posts=“4738739″]

Das Erdbeben von Nikomedia

Einer der anschaulichsten antiken Berichte über ein Erdbeben findet sich in den Schriften des römischen Historikers Ammianus Marcellinus (circa 330–395 n. Chr.). Am 24. August 358 n. Chr. kam es in Nikomedia, einer Stadt in der heutigen Türkei, zu einem schweren Erdbeben. Ammianus berichtete:

„Ein gewaltiges Erdbeben zerstörte die Stadt und ihre Vororte vollständig […] Da die meisten Häuser die Hänge des Hügels hinuntergerissen wurden, stürzten sie übereinander, während alles vom gewaltigen Getöse ihrer Zerstörung widerhallte.“

[etd-related posts=“5043009″]

Die Auswirkungen der Katastrophe waren verheerend. Die meisten Menschen wurden „mit einem Schlag getötet“, schrieb Ammianus. Andere, so berichtet er, waren „unverletzt unter den abgerutschten Hausdächern gefangen, um von den Qualen des Hungers verzehrt zu werden“.

Gefangen in den Trümmern, „mit gebrochenen Schädeln oder verstümmelten Armen und Beinen“, schwebten die verletzten Überlebenden „zwischen Leben und Tod“. Die meisten von ihnen konnten jedoch nicht geborgen werden, „trotz ihrer Bitten und Proteste“, die unter den Trümmern erklangen, so Ammianus.

Auch die römische Stadt Sabrata im heutigen Libyen wurde bei dem Erdbeben 365 n. Chr. beschädigt. Foto: Ghulam Hussain/iStock

Berühmte Naturkatastrophen in der antiken Welt

Eine Reihe von Naturkatastrophen, die mit Erdbeben und Tsunamis einhergingen, war ihrerseits bereits in der griechischen und römischen Antike besonders bekannt. Im Jahr 464 v. Chr. ereignete sich in Sparta ein gewaltiges Erdbeben. Augenzeugen berichteten, dass es stärker als jedes andere Erdbeben zuvor gewesen sei.

Laut dem griechischen Schriftsteller Plutarch (circa 46–119 n. Chr.) zerriss das Erdbeben „das Land der Lakedämonier in viele Schluchten“, brachte die Gipfel der umliegenden Berge zum Einsturz und „zerstörte die gesamte Stadt mit Ausnahme von fünf Häusern“.

In den Jahren 373–372 v. Chr. zerstörten Tsunamis zudem die griechischen Küstenstädte Helike und Buris und begruben sie im Meer. Ein unbekannter griechischer Dichter schrieb, dass die Mauern dieser Städte, in denen einst viele Menschen gelebt hatten, nun stumm unter den Wellen lagen, „bedeckt mit dickem Meeresmoos“.

[etd-related posts=“4243396,5015189 „]

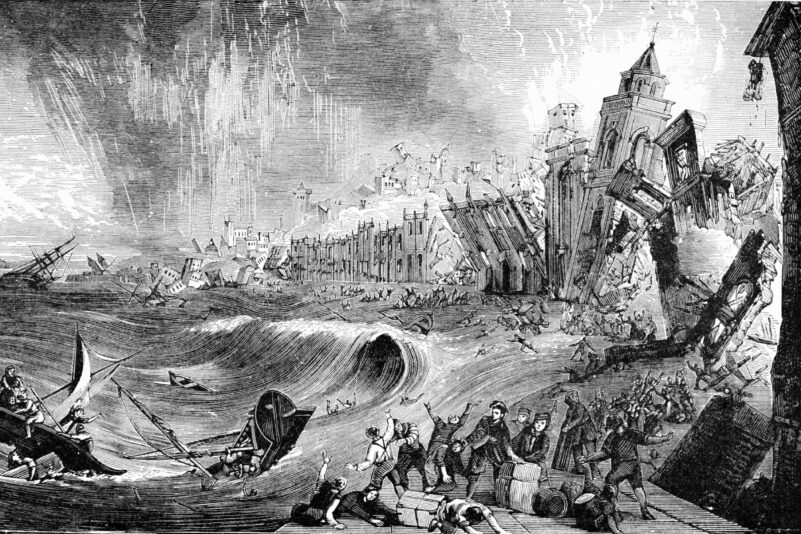

Doch der berühmteste antike Tsunami ereignete sich am 21. Juli 365 n. Chr. an der Nordküste Afrikas, wo die Römer herrschten. Wie wiederum Ammianus Marcellinus berichtete, ereignete sich früh am Morgen ein gewaltiges Erdbeben. Kurze Zeit später zog sich das Wasser von der Küste zurück:

„[…] das Meer mit seinen wogenden Wellen wurde zurückgetrieben und zog sich vom Land zurück, sodass die Menschen in dem so freigelegten Abgrund der Tiefe viele Arten von Meerestiere sahen, die im Schlamm feststeckten […] und riesige Berge und tiefe Täler, die die Natur in den unerforschten Tiefen verborgen hatte.“

Dann kehrte das Meer plötzlich mit voller Wucht zurück. Laut Ammianus brach es über das Land herein und zerstörte alles, was sich ihm in den Weg stellte:

„Die großen Wassermassen töteten viele Tausend Menschen durch Ertrinken […] die leblosen Körper der Schiffbrüchigen lagen auf dem Rücken oder auf dem Gesicht […] große Schiffe, die von den wütenden Stößen getrieben wurden, landeten auf den Dächern der Gebäude, und einige wurden fast 2 Meilen [Anm. d. Red.: über 3 Kilometer] landeinwärts getrieben.“

Antike Vorstellungen über Erdbeben und Tsunamis

Erdbeben waren in der Antike berühmt für ihr Geräusch. Der römische Gelehrte Plinius der Ältere (23–79 n. Chr.) erklärte, dass Erdbeben einen „furchtbaren Klang“ haben – wie „das Brüllen von Vieh, das Schreien von Menschen oder das Klirren von Waffen“.

Wie heute wollten die Menschen in der Antike wissen, was diese Phänomene verursachte. Es gab verschiedene Theorien. Einige machten Poseidon – den Gott des Meeres, der Erdbeben und der Pferde – für die Katastrophen verantwortlich. Laut Plutarch brachten die Menschen dem Meeresgott Opfergaben dar, um mögliche Erdbeben zu verhindern.

Das Mosaik zeigt Poseidon, den griechischen Gott des Meeres. Foto: Gemeinfrei

Andere Menschen suchten jedoch nach anderen als göttlichen Erklärungen. Eine Theorie stammt von dem Philosophen Anaximenes (circa 585–524 v. Chr.) und war, dass die Erde selbst die Ursache für Erdbeben sei. Anaximenes zufolge konnten sich große Teile der Erde unter dem Boden bewegen, einstürzen, sich ablösen oder abreißen und so Erschütterungen verursachen.

„Riesige Wellen“, so Anaximenes, „werden durch das Gewicht [der fallenden Erde] erzeugt, das von oben auf das [Wasser] herabstürzt“.

Die Menschen der Antike wussten nichts von Plattentektonik und der Kontinentaldrift. Diese wurden erst viel später, hauptsächlich durch die Pionierarbeit von Alfred Wegener (1880–1930), entdeckt.

[etd-related posts=“4358192,5185419″]

Vorbereitung auf Naturkatastrophen

Die alten Griechen und Römer hatten kaum Möglichkeiten, Tsunamis und Erdbeben vorherzusagen oder sich darauf vorzubereiten. Pherekydes von Syros (um 584 v. Chr. geboren) soll laut dem römischen Staatsmann Cicero (106–43 v. Chr.) ein Erdbeben „aufgrund der Erscheinung von Wasser aus einem Brunnen“ vorhergesagt haben.

Im Großen und Ganzen waren die Menschen der Antike jedoch den Ereignissen ausgeliefert. Wie der anonyme Verfasser von „Über den Kosmos“ einst schrieb, gehören Naturkatastrophen zum Leben auf der Erde:

„Heftige Erdbeben haben schon viele Teile der Erde zerrissen; gewaltige Regenstürme sind losgebrochen und haben sie überschwemmt; das Aufkommen und Zurückziehen der Wellen hat oft Meere zu trockenem Land und trockenes Land zu Meeren gemacht […].“

Zwar haben sich unser Verständnis dieser Ereignisse sowie unsere Fähigkeit, uns auf sie vorzubereiten und uns danach zu erholen, seit der Antike unermesslich verbessert, aber mit Erdbeben und Tsunamis werden auch wir immer zu tun haben.

Dieser Artikel erschien im Original auf theconversation.com unter dem Titel „,The great mass of waters killed many thousands’: how earthquakes and tsunamis shook ancient Greece and Rome“. Übernahme mit freundlicher Genehmigung des Autors. (redaktionelle Bearbeitung ts)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion