Die mysteriöse Prophezeiung vom göttlichen Knaben

In Kürze:

- Der Dichter Vergil (70–19 v. Chr.) lebte in einer ereignisreichen Zeit, in der das Römische Reich rund 30 Jahre vor der Geburt Christi von einer Republik zum Kaiserreich wurde.

- Zwischen 43 und 39 v. Chr. schrieb der Dichter eine Sammlung aus zehn Hirtengedichten namens „Eclogae“, wovon das vierte besonders brisant ist.

- „Eclogae IV“ ist wie ein Rätsel oder eine Prophezeiung geschrieben und kündigt das Kommen eines „göttlichen Knaben“ an, der später die ganze Welt friedlich regieren werde.

- Viele Gelehrte vermuten hinter dem Knaben aufgrund zahlreicher Hinweise den ersten römischen Kaiser Augustus oder Jesus Christus.

Der römische Dichter Vergil (70–19 v. Chr.) ist vor allem für sein episches Gedicht „Aeneis“ bekannt. Doch der Poet schrieb auch zehn Hirtengedichte, die er zusammen „Eclogae“ nannte – was übersetzt „Auswahl“ bedeutet.

Jene, teils gesungenen Gedichte schildern aus der Sicht von Hirten sowohl das idyllische Landleben inmitten von blühenden Feldern und vollen Obstgärten als auch politische Ereignisse und Unruhen während des ersten Jahrhunderts vor Christus. Das vierte Gedicht – „Eclogae IV“ – hebt sich jedoch wortwörtlich von den anderen ab.

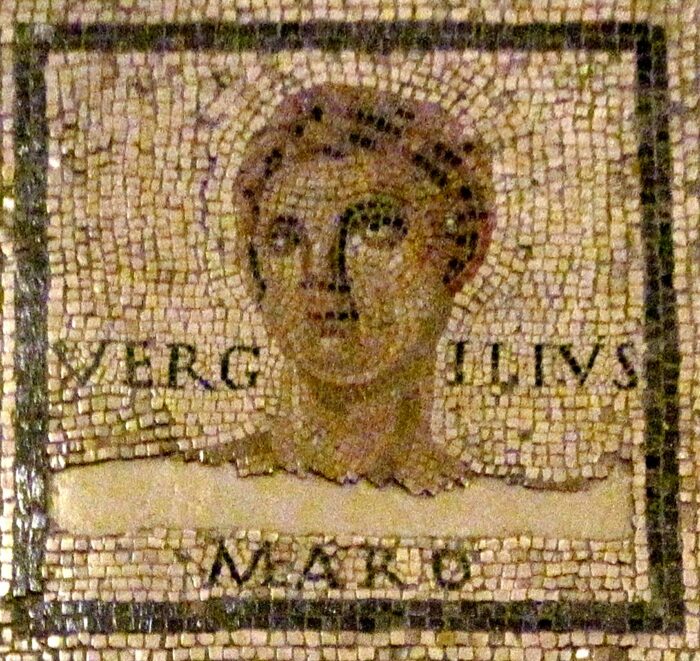

Vergils voller Name war Publius Vergilius Maro. Darstellung des Dichters auf einem Mosaik aus dem 3. Jh. n. Chr. Foto: QuartierLatin1968, Wikimedia Commons | CC BY-SA 3.0

Die „Eclogae IV“ – mit dem Beinamen „Der göttliche Knabe“ – verzaubert und verwirrt gleichzeitig ihre Leser seit Jahrhunderten, denn sie ist wie ein Rätsel oder eine Prophezeiung geschrieben.

Wenn es um ihre genaue Bedeutung geht, sind sich die Kritiker und Gelehrten – wie so oft – uneins. Es verwundert daher nicht, dass die mystischen Worte letztlich eine Kontroverse auslösten und damit zu den unterschiedlichsten Interpretationen führten.

„Eclogae IV“ – mysteriöse Worte von Vergil

Das Gedicht beginnt mit einer offensichtlichen Veränderung des Tons gegenüber den vorangegangenen Gedichten der Reihe. Der Dichter signalisiert damit, dass diese „Auswahl“ anders sein wird:

„Höheres lasset uns jetzt, sikelische Musen besingen, denn nicht jeden erfreun Tamarisken und niederes Strauchwerk! Singen wir Lieder dem Hain, so seien sie würdig des Consuls.“

Im Anschluss verkündet der Dichter den Anbruch eines neuen Zeitalters:

„Schon ist das Ende der Zeit nach dem Lied von Cumae gekommen. Und großartig beginnen den Lauf ganz neue Geschlechter. Schon kehrt wieder Astraea, es kehrt Saturnus’ Regierung: Neue Geburten entsteigen nun bald dem erhabenen Himmel.“

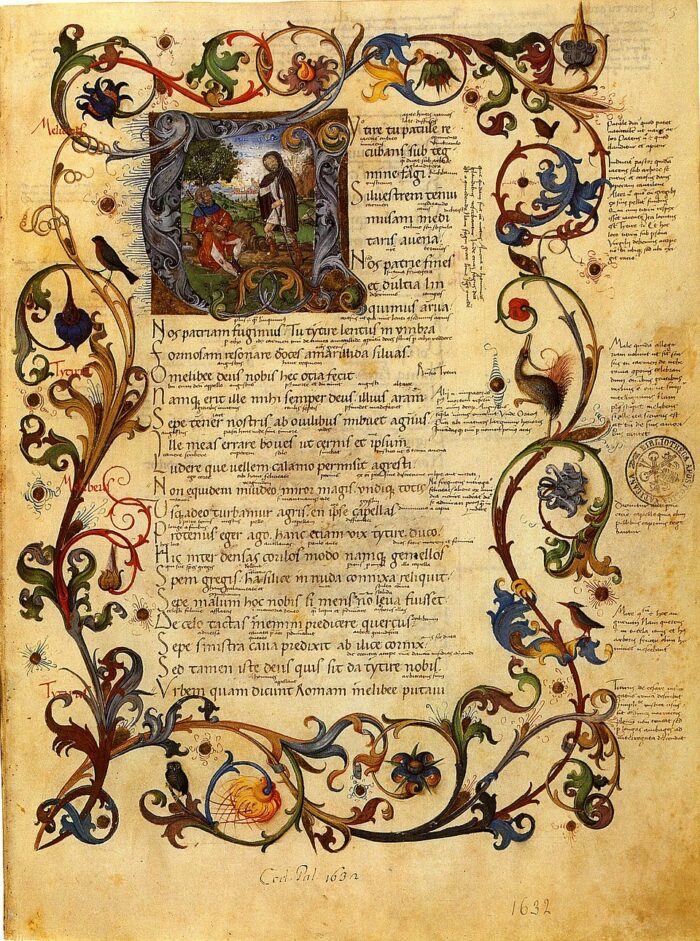

Mittelalterliche Kopie vom Beginn der „Eclogae“ Vergils. Foto: gemeinfrei

Dieses neue Zeitalter ist speziell mit der Geburt eines Kindes verbunden:

„Sei nur dem werdenden Knaben, mit dem sich das eiserne Alter schließt, und die goldene Zeit aufsteiget dem sämtlichen Erdkreis, sei nur, reine Lucina, ihm hold!“

Lucina ist der Beiname von Juno, der römischen Göttin der Geburt. Das lateinische Wort „Lux“, von dem Lucina abgeleitet ist, bedeutet „Licht“ und bezieht sich darauf, dass ein Kind das Licht der Welt erblickt. Vergil stellt den besagten Spross – einen Jungen – als Retter und Herrscher der Welt vor.

„Er wird die Gabe des göttlichen Lebens haben: wird Helden sehen, die sich mit Göttern vermischen, und wird selbst von ihnen gesehen werden, und im Frieden die Welt mit der Tugend des Vaters beherrschen.“

Nachdem Vergil die Herrschaft des Kindes über die Erde vorausgesagt hatte, folgen weitere geheimnisvolle Verse, in denen er beschreibt, wie die Natur den Knaben empfängt. Der Dichter sagt voraus, dass die Erde in sattem Grün erblühen wird: von Efeu und Fingerhut bis zum Dornbusch und Ziegen mit vollen Eutern.

Traditionelle Symbole

Die Efeupflanze hat eine reiche symbolische Tradition. Sie wurde mit Fruchtbarkeit und Obstgärten, aber auch religiöser Ekstase, dem Gott Dionysos und dem Theater in Verbindung gebracht. Im Zusammenhang mit diesem Gedicht könnte die immergrüne Kletterpflanze die Unsterblichkeit symbolisieren, da in dem Gedicht die unendliche Herrschaft des Knaben angesprochen ist.

Ebenso symbolreich ist der Fingerhut. In der römischen Mythologie berührte die Göttin Flora die junge Juno mit einem Fingerhut, sodass sie mit dem Gott Mars schwanger wurde. Diese Empfängnis ohne einen Vater kennen wir aus dem Christentum mit der jungfräulichen Geburt Jesu Christi.

Das Gemälde „Juno und Flora“ von Bon Boullogne, 1702. Foto:gemeinfrei

In den nächsten Zeilen ist von Kühen die Rede, die keine Angst mehr vor Löwen haben, und von der Vernichtung einer „Schlange“. Das Erwachsenwerden des jungen Helden fällt mit dem Reifen weiterer Früchte zusammen: Kornfelder, Brombeeren mit glänzenden Früchten, und Eichen, die eine süße Flüssigkeit absondern.

Die Herrschaft des Helden werde so friedlich und wohlhabend sein, dass sich eine Art Glückseligkeit über die Welt legen werde. Handel, Landwirtschaft und ähnliche Künste würden dann nicht mehr benötigt werden. Letztlich breite sich die Herrlichkeit des neuen Zeitalters aus und gedeihe in allem.

Vergil schließt das Gedicht, indem er auf den kleinen Jungen zurückkommt: „Fang an, kleiner Junge, deine Mutter mit einem Lächeln zu erkennen: Zehn Monde hat deine Mutter lange Mühen auf sich genommen. Fang an, kleiner Junge!“

Interpretationen rund um Vergil

Die „Eclogae“ mauserte sich im Leseverlauf vom Harfen- und Flötenspiel der Hirten zu einer großen Prophezeiung, die die ganze damalige Welt betraf. Entsprechend wurden verschiedene Deutungsversuche des Gedichts vorgeschlagen und diskutiert.

Eine davon ist die Lobpreisung der eigenen Dichtkunst Vergils, während andere glauben, dass der römische Poet über den Sohn eines Freundes, an den das Gedicht ursprünglich adressiert war, schreibt.

[etd-related posts=“5166164,5111671″]

Außerdem steht zur Debatte, dass der Dichter mit dem Knaben den Nachkommen des römischen Feldherren Marcus Antonius meinte, der in der Schlacht bei Actium 31 v. Chr. von Octavian geschlagen wurde. Keine dieser Interpretationen passt letztlich zum Ton des Gedichts. Es spricht von einer bestimmten Person, deren Herrschaft die ganze Welt verändern wird.

Angesichts der euphorischen Sprache und des Inhalts des Gedichts scheinen zwei andere Interpretationen zutreffender. Die erste besagt, dass mit dem „Herrscher der Welt“ der erste römische Kaiser Augustus gemeint ist.

Der Begründer des Römischen Kaiserreiches

Zur Zeit Vergils befand sich Rom mit seinen Bürgerkriegen unter Julius Caesar, Marcus Antonius und Kleopatra im Umbruch. Julius Caesar hatte seinen Großneffen Octavian zu seinem Adoptivsohn und Erben bestimmt. Nach der Ermordung Caesars besiegte der Erbe seinen Rivalen Marcus Antonius im Kampf um die Macht. Octavian legte seinen Geburtsnamen ab, nannte sich fortan Augustus und machte aus der Römischen Republik ein Kaiserreich. Es folgte eine Zeit des Friedens und der Stabilität, wie sie Rom lange nicht erlebte.

Vergil kannte Augustus persönlich. Es war der römische Kaiser selbst, dem Dichter den Auftrag erteilte, das spätere Meisterwerk – die „Aeneis“ – zu verfassen. Vergil hielt sogar private Lesungen aus der „Aeneis“ für Augustus und seine Familie ab.

Statue des Augustus als Pontifex Maximus, also dem obersten Priester des römischen Staatskults. Foto: Prof. Mortel, Wikimedia Commons | CC BY 2.0

Vielleicht sah Vergil in Augustus eine Art Erlöser, der der römischen Welt den lang ersehnten Frieden, Stabilität und Wohlstand brachte. Es ist nicht abwegig, dass er etwas zum Lob seines mächtigen Gönners schreiben wollte. Er tat dies in einigen Passagen der Aeneis – es gibt also einen Präzedenzfall dafür. Doch ist in „Eclogae IV“ auch die Rede von Kaiser Augustus?

Der kleine Junge, der heranwächst, um über die Welt zu herrschen, könnte auf den ersten Blick Augustus sein. Wie im Gedicht beschrieben, umfasste sein Herrschaftsgebiet in der Tat den größten Teil der damals bekannten Welt.

Diese Interpretation gerät jedoch ins Wanken, wenn man bedenkt, dass Vergil das Gedicht um 40 v. Chr. schrieb – rund zehn Jahre bevor Octavian zu Augustus und der erste römische Kaiser wurde. Konnte Vergil den Verlauf politischer Ereignisse genau vorhersagen? War es Zufall oder ist doch ein ganz anderer Mann gemeint?

Eine christliche Deutung

Einer zweiten Interpretation zufolge könnte Vergil das Kommen von Jesus Christus vorhergesehen haben. Das glauben zumindest frühe christliche Schriftsteller wie der heilige Augustinus. Seiner Vorstellung nach hatte Vergil gewissermaßen einen prophetischen Blick auf die kommende Erlösung der Welt und den Beginn des christlichen Zeitalters.

[etd-related posts=“5104718″]

Unter anderem deswegen machte Dante Alighieri den römischen Dichter zu einer zentralen Figur in seinem christlichen Gedicht „Die göttliche Komödie“. Im Mittelalter wurde Vergils „Eclogae“ als heidnisches Gegenstück zu den alttestamentlichen Prophezeiungen von Jesaja und anderen gesehen.

[etd-related posts=“5220430″]

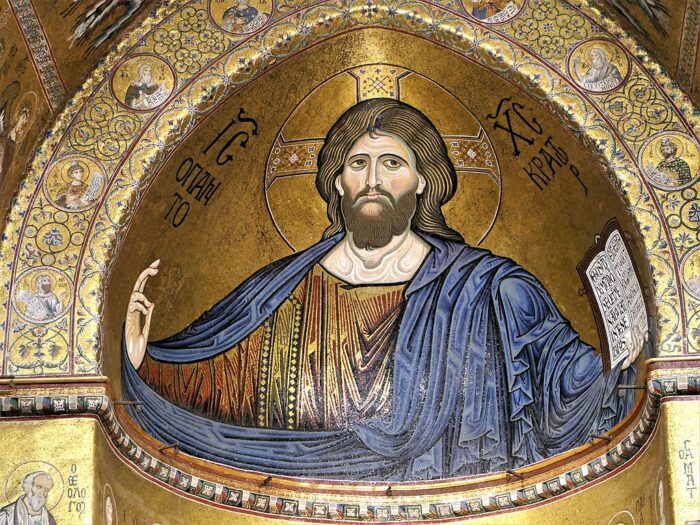

Unterstützt wird dies durch die christlichen Parallelen, die in dem Gedicht gezogen werden können. Dazu zählen unter anderem die Erwähnung einer Jungfrau, die Ankunft eines gottesähnlichen Helden, der Untergang der Schlange – ein traditionelles Symbol für den Teufel – und das große Ausmaß und die Dauer des Reiches des kleinen Jungen.

Mosaik mit Jesus Christus, dargestellt als Weltenherrscher – sogenannter Pantokrator. Foto: Rolf Dietrich Brecher, Wikimedia Commons | CC BY-SA 2.0

Was auch immer Vergil genau im Sinn hatte, es kann nicht geleugnet werden, dass das Gedicht eine unverwechselbare Kraft besitzt. Es ergreift den Geist und die Fantasie der Leser, sodass er eine Art Schwelle ins Unbekannte überschreitet. Die Verse sind es wert, gelesen zu werden – sei es wegen ihrer mystischen Worte oder ihrer poetischen Schönheit.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „‘Eclogue IV’: Virgil’s Mysterious Prophecy“. (redaktionelle Bearbeitung kms)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion