Geld vom Winde verweht? Hochrisikoanlage Bürgerbeteiligung Windkraft

Mit der Energiewende Geld verdienen – das klingt für viele Menschen verlockend. Wer kein eigenes Hausdach besitzt, um sich eine Solaranlage darauf zu installieren, kann bei einem Windkraftprojekt finanziell einsteigen.

Mit einer sogenannten Bürgerbeteiligung unterstützen Privatinvestoren den Bau eines Windrades. Es wird eine Rendite versprochen. Gleichzeitig soll dadurch die Akzeptanz dieser Kraftwerksart bei den Bürgern erhöht werden.

Doch ein genauer Blick auf eine solche Geldanlage kann sich durchaus lohnen. Das wagte kürzlich der Energieexperte und YouTuber Stefan Spiegelsperger. Er war mehr als 20 Jahre in der Finanzbranche tätig, hat mehrere Abschlüsse in diesem Bereich vorzuweisen und einige Jahre als Makler Finanzanlagen verkauft. Ein Angebot für Investoren machte ihn stutzig. Epoch Times fragte nach.

Guten Tag Herr Spiegelsperger, Sie haben sich einen Verkaufsprospekt zu einer Bürgerbeteiligung an einer geplanten Windkraftanlage angeschaut. Können Sie das Projekt kurz zusammenfassen?

Ein Zuschauer hat mir den Verkaufsprospekt für eine bestehende Windkraftanlage zugesandt. Diese liegt in Bayern in einem Schwachwindgebiet. Es geht um eine Windkraftanlage vom Typ ENERCON E-160 EP5 3 mit 5,56 MWp Nennleistung.

Hier haben Investoren mehr als 2,2 Millionen Euro investiert und dazu noch ein Bankdarlehen über 7,3 Millionen Euro beschafft. Die Gesamtkosten belaufen sich somit auf 9,5 Millionen Euro. Der Baubeginn war wohl 2023.

[etd-related posts=“5176046,5196025″]

Sie haben das Anlageobjekt in die Chancen-Risiko-Klasse (CRK) 5, also ein Hochrisikoobjekt, eingeordnet. Wie definiert sich diese Klassifizierung? Warum diese Einordnung?

Wenn man heute Kapitalanlagen an einen Anleger verkauft, muss man sicherstellen, dass diese Anlage auch vom Risikoprofil her zum Kunden passt. Dazu fragt man zum Beispiel nach Risikobereitschaft, Erfahrungen, Vermögen, Anlagedauer et cetera. Der Kunde wird dann in CRK-Gruppen eingeteilt, je nach Risikobereitschaft. Also darf man diesem auch nur Anlagen verkaufen, die dieser Risikogruppe entsprechen.

In die höchste Klasse, CRK 5, würde ich diese Anlage aus mehreren Gründen einstufen:

1. Zinsdifferenzgeschäft wegen Bankdarlehen: Ein Beispiel: Das Darlehen liegt bei 4,4 Prozent, der erwartete Gewinn bei 7 Prozent. Der Anleger erhält daraus die Differenz von 2,6 Prozent, das ist sein Gewinn. Wenn allerdings das Darlehen nicht bedient werden kann, kommt die ganze Anlage in die Zwangsversteigerung und das Geld des Kunden ist weg.

Das sind Geschäfte für Profis.

2. Hohes Risiko: Zum Beispiel, wie lange gibt es noch die EEG-Förderung [Anm. d. Red.: durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz] vom Staat? Wie lange gibt es die Höherförderung von zusätzlich 55 Prozent in Schwachwindgebieten? Ohne diese beiden Faktoren ist das Modell nicht tragfähig.

3. Das Geld ist erst einmal weg bis 2045 und man hat keine Chance, da heranzukommen. Man erhält für eine sehr lange Zeit nur die jährlichen Ausschüttungen.

Auf Anfrage der Epoch Times teilte die Sparkassen-Finanzgruppe mit, dass die Einordnung in die gesetzlich definierten CRK hierbei immer von der konkreten Ausgestaltung des Produkts abhänge. Es gebe Bürgerbeteiligungsprojekte im Bereich Windkraft, die für bestimmte Anlegergruppen interessant seien. „Wie bei allen Anlagemöglichkeiten gilt, dass Interessenten sich vorab mit dem Projekt, dem Betreiber, den Vertragsbedingungen und den regionalen Rahmenbedingungen auseinandersetzen sollten und prüfen, ob die jeweilige Anlage zu ihrem Portfolio passt“, so die Pressesprecherin Wiebke Schwarze.

Sind solche Anlagen wegen staatlicher Zuschüsse sonst nicht immer garantiert ertragreich? Oder wie sind hier die Erfahrungen von Anlegern ähnlicher, früherer Projekte?

Da ich mich seit 2002 mit dem Thema befasse, weiß ich, dass vor allem früher viele dieser Projekte kaum Ertrag abwarfen. Zum Beispiel wichen die Windprognosen von der Realität ab.

Bei diesem besagten Invest ist selbst die Prognose bei nur 4,92 Prozent Rendite – und das für 20 Jahre fest – mit hohem Risiko verbunden. Solche Anlagen werfen sonst eher 10 bis 15 Prozent ab.

Für dieses Windrad gibt es zum Beispiel zwei Windgutachten, eines mit 5,0 Meter pro Sekunde (m/s, entspricht 18 km/h) und eines mit 5,48 m/s Windgeschwindigkeit. Daraufhin nahm man einfach den Mittelwert von 5,24 m/s für die Prognose.

Was aber, wenn es doch nur 5,0 m/s sind? Also noch weniger Ertrag? Dann bleibt kaum eine Rendite übrig.

[etd-related posts=“5205036,4489027″]

Welche Leistungserträge sind in dieser Region zu erwarten?

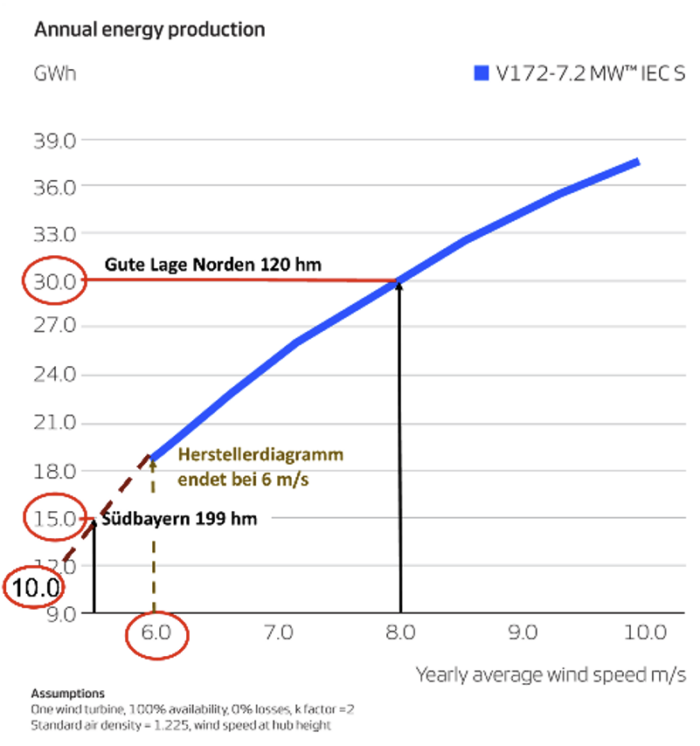

Nimmt man zum Beispiel die Anlage EnVentus V172-7.2 MW, eine Windkraftanlage für Schwachwind, so endet das Diagramm des Herstellers bei 6,0 m/s durchschnittlicher Windgeschwindigkeit. Also selbst der Hersteller kann sich nicht vorstellen, dass jemand bei noch weniger Wind ein Windrad baut.

Mit 5,24 m/s befinden wir uns hier sehr weit darunter.

Jährlicher Ertrag in Gigawattstunden für eine Windkraftanlage EnVentus V172-7.2 MW in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit in Metern pro Sekunde. Foto: Stefan Spiegelsperger/Vestas

Während diese Anlage im Norden bis zu 30 Gigawattstunden (GWh) im Jahr liefert, liefert sie hier in Bayern nur 10 bis 11 GWh, also knapp ein Drittel des Ertrags. Die Kosten sind aber in Bayern oft höher, da man einen höheren Turm bauen muss.

Das ist so, als ob man einen Sportwagen mit einem Fiat Gogo vergleicht.

[etd-related posts=“5080470,5157788″]

Wer verdient garantiert an der Anlage und in welchem Umfang?

Da gibt es mehrere. Zunächst bekommt der Projektentwickler und -planer rund 660.000 Euro für eine Anlage.

In 20 Jahren verdienen laut Prognoserechnung:

- Die Bank 3,85 Millionen Euro durch Zinsen

- Die Firma, die die Anlage technisch wartet, rund 1,7 Millionen Euro

- Kaufmännische und technische Betriebsführung rund 735.000 Euro

- Der Steuerberater rund 262.000 Euro

- Die Gemeinde rund 365.000 Euro

- Der Verpächter für das Grundstück rund 913.000 Euro.

Somit bestehen hohe Kosten für ein solches Projekt und all das schmälert die Rendite enorm. Das erklärt, warum gerade die Planer und Bürgermeister solche Projekte meist befürworten.

[etd-related posts=“5205651,5195193″]

Worauf muss sich der an dem Projekt beteiligte Bürger einstellen?

Dass er eine kleine Rendite erhält, wenn alles glatt läuft, oder dass ein Teil des Geldes weg ist, wenn etwas anders läuft als geplant. Das ist bei Hochrisikoanlagen ganz normal. Nur normalerweise lässt man sich das bezahlen.

Im schlimmsten Fall können auch seine bereits erhaltenen Ausschüttungen wieder einkassiert werden.

Ein hohes Risiko begleitet solche Bürgerbeteiligungen häufig. Bei ähnlichen Investitionsmöglichkeiten ist ebenfalls ein entsprechender Risikohinweis angegeben. Dieser lautet: „Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.“

Erfahrungen mit Bürgerbeteiligung Windkraft hat auch der Vorstand der Bundesinitiative Vernunftkraft, Dr. Christoph Canne. Auch er warnt vor dieser Investitionsform. Sie sei eine „Benachteiligung für den Bürger“, da dieser den Status eines „nachrangigen Gläubigers“ habe. Er habe keinerlei Vorteile und müsse warten, bis alle anderen Gläubiger zu 100 Prozent befriedigt sind.

Ein „Totalverlust“ sei dabei nicht ausgeschlossen. Laut Canne gebe es keine dahinterliegende Absicherung wie bei Bankeinlagen oder Bundesanleihen. „Wenn der Wind schlecht weht oder eine Gesellschaft betrügerisch handelt, ist man voll dabei.“ Hierbei nannte er den Fall einer Bürgerbeteiligung in Bayern, die im Jahr 2022 Insolvenz angemeldet hatte.

Bei veränderten Bedingungen könne zudem der Zinsanspruch verfliegen. Der Ertragszins könne sinken oder gar ausfallen. Laut Canne sollte der Anleger vor allem die aktuelle politische Situation berücksichtigen. Er verwies darauf, dass Ministerin Reiche die Förderung von kleinen Solaranlagen aussetzen und allgemein alle Betreiber von „erneuerbaren“ Energien finanziell am Netzausbau beteiligen will. Das deutet auf mögliche ungünstigere Marktbedingungen für diese Art von Projekten hin.

[etd-related posts=“5207475,5213719″]

Was heißt das für den nicht beteiligten Bürger?

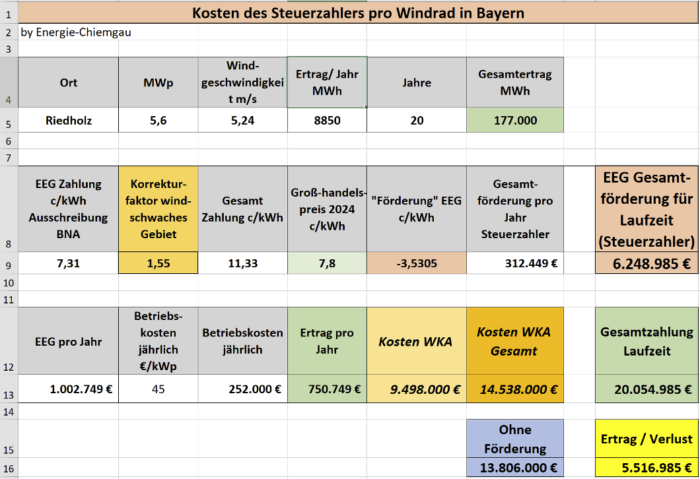

Dass er dieses Windrad voraussichtlich mit circa 6 Millionen Euro Steuern in 20 Jahren bezuschusst, plus 1,8 Millionen Euro Mehrwertsteuer, die der Betreiber nicht zahlen muss. Und das für ein Windrad – in Zahlen: eins. Ohne diese Beteiligung würde diese Anlage Verluste erleiden.

Von Spiegelsperger errechnete Bilanz für eine Windkraftanlage in Bayern. Foto: Stefan Spiegelsperger

Wäre ich noch aktiver Makler und mir würde solch eine Anlage zum Verkauf vorgelegt, würde ich das meinen Kunden nicht vermitteln.

Vielen Dank für das Gespräch.

Das Interview führte Maurice Forgeng.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion