Sinkendes Testosteron – 7 Tipps für Männer (und Frauen) gegen die stille Schrumpfkur

In Kürze:

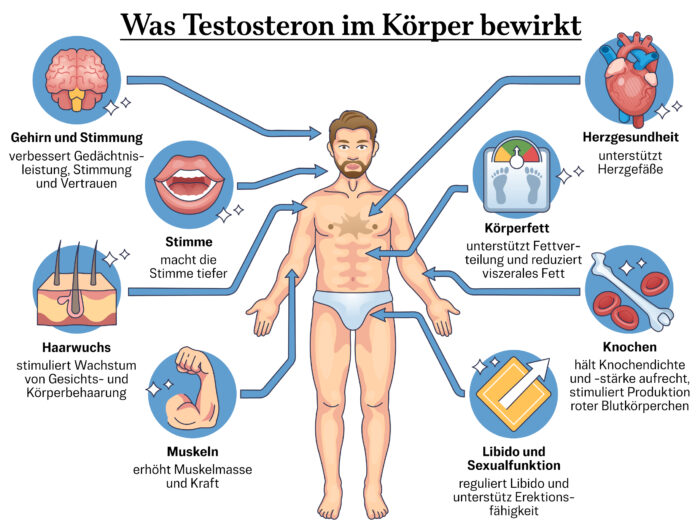

- Testosteron sorgt für Stimmbruch, lässt die Körperhaare sprießen und beeinflusst die Libido.

- Mit der Zeit sinkt der Testosteronspiegel, nicht nur im Alter, sondern auch in der gesamten Gesellschaft.

- Die Ursache liegt in unserem Lebensstil. Die Lösung ebenfalls.

- Auch Frauen haben und brauchen Testosteron für Knochen, Muskeln, Energie und Lust

- Schreiben Sie Ihre Fragen zu diesem Artikel in die Kommentare. René Gräber wird sie in einem separaten Artikel beantworten.

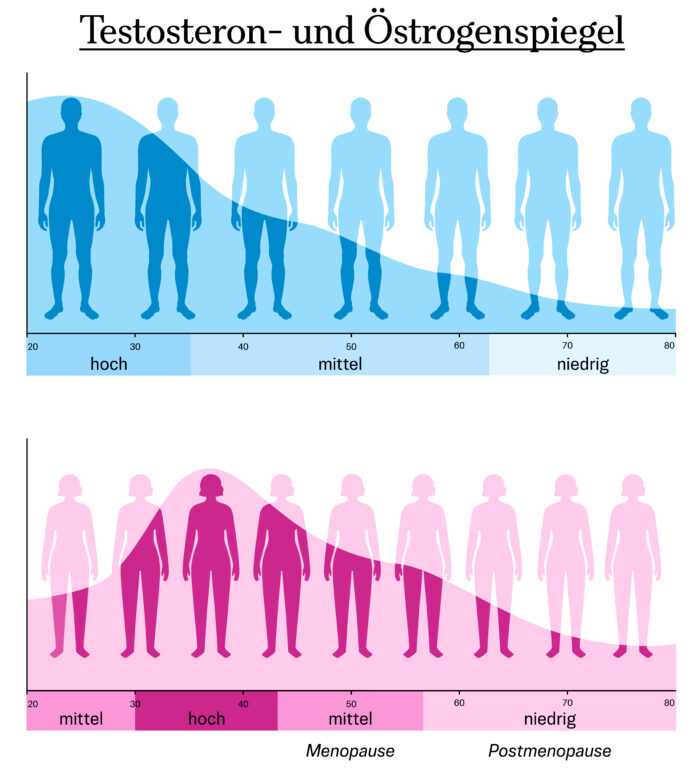

Es betrifft fast jeden Mann ab 40. Nicht plötzlich, sondern schleichend: weniger Antrieb, schlechtere Regeneration, mehr Bauch, weniger Lust. „Stress, Alter, normaler Alltag …“ – so wird es gern abgewiegelt. Nur: Die Daten zeigen seit Jahrzehnten einen klaren Abwärtstrend. Nicht nur altersbedingt, sondern quer durch die Jahrgänge. Parallel brechen die Spermienzahlen ein. Das hat Gründe – und Folgen.

Was hat sich verändert?

Seit ich die Zahlen dazu verfolge, zeigen Untersuchungen sinkende Testosteronwerte bei Männern seit den 70ern bis heute. „Methodische Effekte“ gibt es immer, doch der Trend bleibt stabil. Dazu kommt, dass die Referenzbereiche „harmonisiert“ wurden. Das klingt gut, bedeutet aber oft, dass man sich an zunehmend übergewichtige Populationen anpasst. Was statistisch als „normal“ gilt, ist physiologisch längst nicht optimal. Wer heute „im Normbereich“ liegt, kann sich trotzdem halbleer fühlen.

[etd-related posts=“5274581,5291525″]

Auch bei der Fruchtbarkeit dasselbe Bild: Metaanalysen berichten deutliche Rückgänge der Spermienkonzentration über Jahrzehnte. Lebensstil, Umweltchemikalien und Übergewicht spielen hinein. Unterm Strich heißt das: immer weniger Androgenwirkung im Alltag der Männer.

Testosteron wird hauptsächlich in den Hoden produziert, wirkt jedoch im und am ganzen Körper. Foto: ts/Epoch Times nach VectorMine/iStock

Frauen haben auch Testosteron

Testosteron ist jedoch kein reines „Männerhormon“. Frauen produzieren es in kleineren Mengen, wichtig für Knochen, Muskeltonus, Stimmung und auch die Libido. Ein Mangel bleibt oft unerkannt, weil die Messung komplex ist. Bestimmte Medikamente – vor allem kombinierte Antibabypillen – erhöhen das sogenannte Sexualhormon-bindende Globulin (SHBG) stark und drücken damit das freie, biologisch aktive Testosteron.

Wer wissen will, wo er steht, kann das messen lassen. Blöd nur, dass Kassen und viele Ärzte kaum Interesse zeigen. Wer Klarheit will, muss meist selbst zahlen: Gesamttestosteron, Bindungsprotein SHBG, Albumin (für freies Testosteron berechenbar), LH/FSH, DHEA-S, Ferritin und Schilddrüsenwerte – am besten zweimal gemessen.

Zahlen sind nicht alles, aber sie helfen. Wichtiger als die nackte Zahl sind die Symptome. Ein Mann mit 350 Nanogramm pro Deziliter und hohem SHBG kann „funktionell hypogonadal“ sein, während einer mit 450 und niedrigem SHBG sich fit fühlt. Hypogonadismus bezeichnet bei Männern die fehlende oder verminderte hormonelle Aktivität des Hodens, bei Frauen mangelnde Östrogen- beziehungsweise Progesteronproduktion.

Junge Männer weisen lange Zeit hohe Testosteronspiegel auf. Sinkt der Spiegel in der zweiten Lebenshälfte, spricht man von der sogenannten Andropause. Zum Vergleich: Östrogenspiegel der Frau. Foto: ts/Epoch Times nach Pikovit44/iStock

Testosteron-Ersatz – Hilfe oder Abkürzung?

Eine Testosteron-Ersatztherapie (TRT) hilft Männern mit echtem Hypogonadismus. Das Problem ist, viele bekommen sie erst, wenn sie formal unter dem Grenzwert liegen und das ist aus meiner Sicht meist zu spät. Außerdem hat eine TRT Konsequenzen: Die eigene Hormonachse wird unterdrückt, die Fruchtbarkeit kann leiden, der Hämatokrit kann steigen.

Eine gute TRT imitiert die natürliche Physiologie mit stabilen Spiegeln statt „Berg-und-Tal“-Injektionen. Auch erfolgt eine regelmäßige Kontrolle von Hämatokrit, PSA, Blutdruck und Schlafapnoe. Vor allem aber basiert sie auf einem optimierten Lebensstil. Sonst ist es, als würden Sie ein Leck im Dach mit frischer Farbe überstreichen.

Der Hebel liegt bei Ihnen – natürlich und wirksam

1. Körperzusammensetzung zuerst

Viszerales Fett ist der Testosteron-Killer Nummer eins. Es wandelt männliche Hormone in Östrogen um, fördert Entzündung und stört den Zuckerstoffwechsel. Mann sollte 12 bis 15 Prozent Körperfett haben – kein „Sixpack-Wahn“, aber metabolisch freundlich. Ab hier steigen Antrieb, Schlaf und Hormonlage fast von selbst.

2. Schlaf – das „versteckte TRT“

Schlafmangel stört die hormonellen Impulse aus dem Gehirn, die Testosteronproduktion bricht ein. Deshalb: feste Zubettgehzeit, dunkles Zimmer, 90 Minuten vor dem Schlafen keine Bildschirme – Stichwort blaues Licht –, kein Alkohol. Und 2 Stunden vorher keine Kohlenhydrate (Zucker). Diese hemmen die nächtliche Ausschüttung von Wachstumshormonen, welche die Regeneration fördern.

[etd-related posts=“5168852,5070406″]

3. Training – schwer, kurz, sauber

Krafttraining baut nicht nur Muskeln auf, es verschiebt die gesamte hormonelle Balance in Richtung Vitalität. Männern ab 50 oder 60 rate ich, zuerst vorhandene Schmerzzustände in den Griff bekommen und Beweglichkeit wiederherstellen, dann gezielt Kraft aufbauen.

Zwei bis drei Ganzkörpereinheiten pro Woche genügen, wenn sie sauber ausgeführt sind. Entscheidend ist nicht das Gewicht auf der Hantel, sondern die Regelmäßigkeit und Technik. Stundenlanges Ausdauertraining – vor allem in einem Kaloriendefizit – signalisiert dem Körper Mangel, nicht Stärke und dies dämpft die Hormonproduktion.

4. Ernährung – essen wie ein Organismus, nicht wie eine App

Wir bestehen aus Wasser, Mineralstoffen, Fetten und Eiweiß – nicht aus Zucker. Zucker ist Treibstoff, kein Baustoff. Deshalb: Protein hochfahren – etwa 1,6 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht täglich, verteilt auf zwei bis drei Mahlzeiten.

Ich rate zu Rindfleisch oder Huhn aus guter Haltung, Eier, Hülsenfrüchte. Vegetarisch geht, muss aber klug kombiniert werden, zum Beispiel Bohnen mit Reis, Eier oder Quark als Basis. „Fettspar-Diäten“ sind Hormonbremsen. Proteinpulver funktionieren, viele reagieren jedoch mit Verdauungsproblemen. Besser sind echte Lebensmittel oder gut verträgliche Aminosäurenmischungen.

[etd-related posts=“5281140,4942017″]

5. Blutzucker und Umweltgifte – die unsichtbaren Saboteure

Insulin reguliert nicht nur Blutzucker, sondern auch das bindende Eiweiß SHBG. Dauerhafte Blutzuckerspitzen durch Snacks, Säfte oder Süßes treiben SHBG nach oben – freies Testosteron sinkt.

Die Lösung liegt in wenigen, ausgewogenen Mahlzeiten, reich an Eiweiß und Ballaststoffen – und nach dem Essen ein kurzer Spaziergang.

Hinzu kommen Alkohol, Nikotin und Plastikweichmacher (BPA, BPS). Alkohol schädigt die Hoden direkt und verschlechtert den Schlaf. Nikotin verengt Gefäße und stört die Keimzellen. Weichmacher und Duftstoffe, einschließlich in Raumsprays und Billigkosmetik, wirken hormonaktiv – oft schon in kleinsten Mengen. Besser ist Glas statt Plastik und Naturkosmetik statt Chemiecocktail.

6. Mikronährstoffe – klein, aber entscheidend

Vitamin D, Magnesium, Zink und Selen gehören zu den Klassikern – und sie wirken besonders dann, wenn tatsächlich ein Mangel besteht. Der Zielwert für Vitamin D3 liegt idealerweise zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter. Magnesium – am besten als Citrat oder Bisglycinat – sollte in einer Dosis von etwa 200 bis 400 Milligramm abends eingenommen werden.

Zink – 10 bis 25 Milligramm täglich – kann zeitlich begrenzt sinnvoll sein, wobei das Spurenelement Kupfer im Blick bleiben sollte. Selen empfiehlt sich in einer Menge von 100 bis 200 Mikrogramm, besonders bei niedrigen Ausgangswerten. Auch das Spurenelement Bor kann hilfreich sein, da es das bindende Eiweiß SHBG senkt. Adaptogene wie Ashwagandha wiederum reduzieren Stress und stabilisieren so indirekt die Hormonlage.

7. Medizinische Bremsen erkennen

Eine Varikozele (Hodenkrampfader) kann die Hormonproduktion stören. Ebenso eine träge Schilddrüse, Eisenmangel oder Schlafapnoe. Auch Medikamente können Testosteron drücken: Statine, Betablocker, Antidepressiva, Kortison, Protonenpumpenhemmer. Wer sie langfristig nimmt und Antriebslosigkeit, Muskelschwund oder Libidoverlust bemerkt, sollte die Werte prüfen und mit seinem Arzt sprechen.

[etd-related posts=“5259704″]

Fazit

Bevor jemand nach der Spritze ruft, sollte das Fundament stehen. Zwölf Wochen konsequent leben: Schlafhygiene, Training, Eiweiß, Bauchfett runter, Alkohol raus, Plastik weg. Vitamin D, Magnesium, Zink, Selen auffüllen – aber gezielt. Dann neu messen. Wenn danach echte Mangelzeichen bleiben, kann man über TRT reden.

Testosteron lässt sich reparieren, nicht über Nacht, sondern durch einen Alltag, der stimmt.

Und die Frauen?

Auch sie brauchen Testosteron: für Knochen, Muskeln, Energie und Lust. Zu viel SHBG, etwa durch die Pille, drückt das freie Hormon. Bei Mangel kann DHEA helfen, aber nur nach Messung und in niedriger Dosis. Der Rest bleibt gleich: Schlaf, Eiweiß, Bewegung, Mikronährstoffe – nur feiner abgestimmt.

Dieser Artikel ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion