Preisschock Energiewende: Finanzierungslücke von 346 Milliarden Euro

In Kürze:

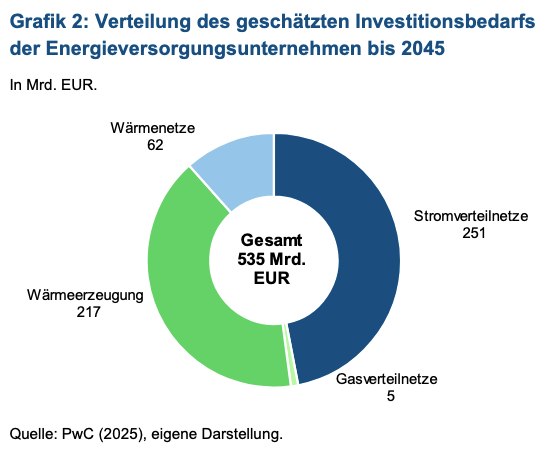

- Der Ausbau der Strom- und Gasverteilnetze kostet bis 2045 insgesamt 535 Milliarden Euro, das meiste entfällt auf die Stromnetze.

- Eine PwC-Studie zeigt, dass den betroffenen Energieunternehmen eine Finanzierungslücke von 346 Milliarden Euro bevorsteht.

- Es benötigt neue, auch private Finanzierungsansätze, die über Kreditaufnahmen hinausgehen.

Die Energie- und die Wärmewende sind in vollem Gang. Immer wieder bestätigt sich allerdings, dass Bund, Länder und Kommunen bei deren Umsetzung mit hohen Kosten konfrontiert sind.

So müssen Energieversorger bis zum Jahr 2045 insgesamt 535 Milliarden Euro in Strom- und Gasverteilnetze sowie in die netzgebundene Wärmeversorgung investieren. Auf diese Summe kommt eine neue Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland. In Auftrag gegeben hat sie die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

[etd-related posts=“5290734″]

Größte Kosten bei Stromnetzen

Von dieser guten halben Billion entfällt mit 251 Milliarden Euro fast die Hälfte auf den Ausbau der Stromverteilnetze. 217 Milliarden Euro sind für die Wärmeerzeugung vorgesehen. Die Wärmenetze beanspruchen noch 62 Milliarden Euro. Am wenigsten kosten die Gasverteilnetze, hier hat die Studie 5 Milliarden Euro errechnet. Rund zwei Drittel dieser Investitionen dürften bis zum Jahr 2035 anfallen.

Verteilung des geschätzten Investitionsbedarfs der Energieversorgungsunternehmen bis 2045. Angaben in Milliarden Euro. Foto: KfW-Studie „Finanzierungsbedarf für die regionale Energie- und Wärmewende aus Sicht der Energieversorgungsunternehmen“

Die Energiewende hat den Nachteil, dass die Netze immer größere Strommengen über weitere Distanzen befördern müssen. Wenn bei Wind die Windkraftanlagen im Norden Deutschlands überschüssigen Strom produzieren, müssen die Netzbetreiber Anlagen abregeln, weil der Strom nicht nach Süddeutschland gelangen kann. Dieses Problem sollen neue Stromautobahnen wie die Trasse SuedLink künftig lösen.

Was ist finanzierbar und was fehlt?

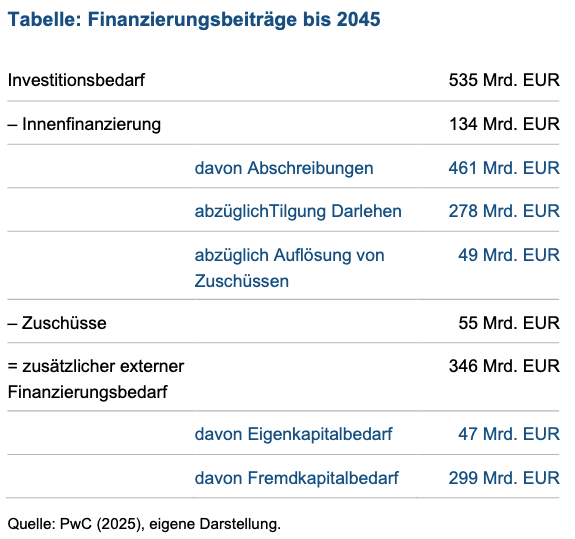

Laut der KfW werden die Unternehmen und ihre Eigentümer finanziell „neu denken müssen“. Aus eigener Tasche werden sie in den kommenden 20 Jahren nur 134 Milliarden Euro, also rund ein Viertel der anfallenden Kosten, decken können. Neu eingenommene Zuschüsse in Form von Fördermitteln und Baukostenzuschüssen könnten weitere 55 Milliarden Euro oder gut zehn Prozent abdecken.

Übrig bleibt jedoch eine Finanzierungslücke von 346 Milliarden Euro. Das entspricht rund 65 Prozent des Gesamtinvestitionsbedarfs. Diese Lücke müssten die Energieversorger durch neues Eigenkapital in Höhe von geschätzt 47 Milliarden Euro sowie durch Fremdkapital in Höhe von 299 Milliarden Euro schließen.

Aufsplittung der Finanzierungsbeiträge für die Energie- und Wärmewende auf regionaler Ebene bis 2045. Foto: KfW-Studie „Finanzierungsbedarf für die regionale Energie- und Wärmewende aus Sicht der Energieversorgungsunternehmen“

Davon wird das meiste Kapital bereits in den kommenden zehn Jahren benötigt. So liegt der Eigenkapitalbedarf bis 2035 bei 40 Milliarden Euro und der Fremdkapitalbedarf bei 218 Milliarden Euro. Für die Berechnung haben die Studienautoren angenommen, dass die investierenden Unternehmen eine Eigenkapitalquote von mindestens 25 Prozent aufrechterhalten.

[etd-related posts=“5297474,5286194″]

Reicht selbst die Kreditfinanzierung nicht aus?

„Die Energieversorger müssen in den kommenden Jahren gewaltige Investitionen für die Energiewende stemmen. Die klassische Kreditfinanzierung stößt dabei an ihre Grenzen“, erklärte Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. „Für eine erfolgreiche Modernisierung der Energieinfrastruktur braucht es auch auf politischer Ebene Überlegungen, wie der finanzielle Instrumentenkasten erweitert werden kann.“

Henry Otto, Leiter Energy Consulting bei PwC Deutschland, bestätigte die immense Herausforderung für die Energiebranche.

„Unsere Analyse zeigt, dass fast alle Unternehmen in den nächsten Jahren zusätzliches Eigenkapital und erheblich mehr Fremdkapital benötigen“, schilderte er.

Otto fügte hinzu: „Neben klassischen Bankkrediten müssen neue Finanzierungsinstrumente, Partnerschaften und innovative Modelle entwickelt werden. Es braucht eine gemeinsame Anstrengung von Kommunen, Banken, Investoren und Förderinstituten, um die Energiewende erfolgreich zu finanzieren.“

Mit Investoren ist hier auch privates Kapital gemeint.

[etd-related posts=“5285181,5291582″]

Die Grenzen der Finanzierungsmöglichkeiten

Der hohe Investitionsbedarf trifft laut der Studie regionale Stadtwerke besonders hart. Oftmals fließen deren Gewinne in die Querfinanzierung anderer kommunaler Aufgaben. Daher stehen diese Mittel nur begrenzt zur Mitfinanzierung der Energiewende zur Verfügung.

Auch die Aufnahme von Fremdkapital über Bankenkredite dürfte eingeschränkt sein. PwC schätzt, dass sich die von deutschen Banken an Energieversorger gewährten Kredite aktuell auf rund 130 Milliarden Euro belaufen.

Unter Berücksichtigung von Tilgungen von Bestandskrediten wäre bis zum Jahr 2035 mit einem Nettozuwachs von 100 Milliarden Euro zu rechnen, sollte der Fremdkapitalbedarf allein über neue Kreditaufnahmen gedeckt werden. Insbesondere bei regionalen und auf die Energiewirtschaft ausgerichteten Banken dürften die Möglichkeiten für eine derart starke Kreditausweitung begrenzt sein.

Kreative Ansätze

Um das Finanzierungsangebot zu verbreitern, schlägt die Studie verschiedene Ansätze vor. Einem zufolge könnten größere Energieversorger verstärkt Schuldscheindarlehen nutzen.

Eine weitere Finanzierungsmöglichkeit wären geeignete Förderprogramme, etwa durch eine Kofinanzierung von mehreren Förderinstituten oder Unternehmen oder die staatliche Übernahme eines Teils des Kreditausfallrisikos. Das bedeute jedoch eine weitere Mehrbelastung für den Steuerzahler. Die Verbriefung von Krediten und die Weiterverteilung des Risikos an Dritt-Investoren könnten Hausbanken entlasten und Kapazitäten für Neukredite schaffen.

Für die Eigenkapitalstärkung kommunaler Energieversorger liegt bereits ein Vorschlag des Verbands öffentlicher Banken vor. Dieser würde teilweise eine Anpassung des Kommunalrechts in den Bundesländern erfordern.

[etd-related posts=“5282017,5249072″]

Auch mezzanine Kapitalinstrumente, also solche, die die Merkmale von Eigen- und Fremdkapital verbinden, könnten unter Einbindung von Förderinstituten eine Lösung darstellen. Diese würden gegenüber dem traditionellen Kreditkapital nachrangig behandelt, hätten aber keine Mitbestimmungsrechte.

Ebenso könnten Kapitalverwaltungsgesellschaften zusätzliche Mittel privater Investoren poolen und in Form von Nachrangkapital zur Finanzierung einer breiten Anzahl von Energieversorgern einsetzen.

Egal, welche Finanzierungsoptionen letztlich zum Einsatz kommen: Letztlich werden die Kosten der Energie- und Wärmewende wahrscheinlich zu einem Großteil an die Strom- oder Heizkunden sowie an die Steuerzahler weitergegeben.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion