Von „überrascht“ zu „fassungslos“: Widerstand in Bayern gegen Windkraft

In Kürze:

- Nahe der Bayerischen Gemeinde Haiming sollen 27 neue, 286 Meter hohe Windkraftanlagen im Wald errichtet werden.

- Der Diplominformatiker Berthold Schönhoff hat genauer hingeschaut und gleich mehrere Problematiken im Zuge des Bauvorhabens entdeckt.

- Seine Bürgerinitiative ist Teil eines größeren süddeutschen Bündnisses, das sich gegen den Ausbau der Windkraft wehrt.

- Die Gemeinde hat zwei Bürgerbegehren abgelehnt, der Bürgermeister nimmt Stellung zu gleich mehreren Vorwürfen.

Das Ziel ist gesetzlich festgelegt: Mindestens 1,8 Prozent der Landesfläche Bayerns sollen bis 2032 für Windkraftanlagen ausgewiesen sein. Klingt zunächst überschaubar, zudem sind es in anderen Bundesländern bis zu 2,2 Prozent. Dennoch reden wir hier von rund 1.270 Quadratkilometern, die der Freistaat insgesamt der Windkraft im Rahmen der Energiewende widmen soll.

Bayern ist jedoch mit zahlreichen kleinen und großen Ortschaften gesäumt. Somit tangiert das Thema Windkraftausbau mit jedem zusätzlichen Windrad immer mehr Anwohner.

27 Windräder mit 286 Meter Höhe

Einer davon ist der studierte Diplominformatiker Berthold Schönhoff. Er lebt in der ostbayerischen Gemeinde Haiming, direkt an der Grenze zu Österreich. Da er sich nun in Altersteilzeit befindet, kann er sich intensiver mit den Energiewendeplänen seiner Region beschäftigen.

Bisher gibt es in seiner Gegend nur eine Windkraftanlage, allerdings 15 Kilometer entfernt und schon mehr als 20 Jahre alt. Die Enercon E 44 in Bildsberg bei Tann mit ihrer Gesamthöhe von 66 Metern ist deutlich kleiner als heutige Anlagen.

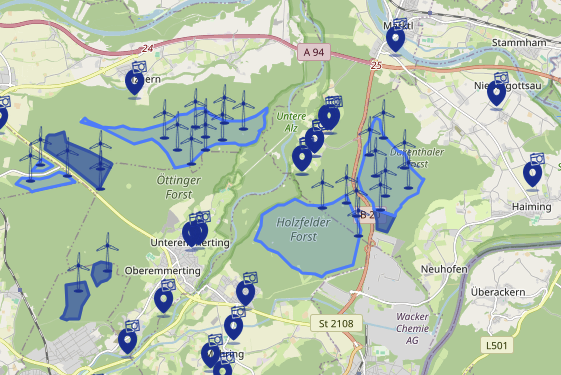

Doch schon bald soll in der Region mitten im Waldgebiet und in unmittelbarer Nähe seiner Gemeinde der Windpark Altötting entstehen. Das sind 27 moderne Windräder des Typs Nordex N175/6.X mit je 6,8 Megawatt Nennleistung und 286,5 Meter Gesamthöhe. Anfangs war geplant, 40 dieser Windkraftanlagen zu errichten.

Geplante Standorte der 27 Windkraftanlagen des Windparks Altötting. Haiming liegt rechts im ausgewählten Bildbereich. Foto: Qair Deutschland GmbH/OpenStreetMap

„Am Anfang war ich der Sache neutral gegenüber eingestellt“, schilderte Schönhoff. „Ich dachte, im Kontext der Energiewende ist jede Kilowattstunde grün erzeugter Strom erst mal gut.“

„Dann fing ich an, mich mit dem Thema zu beschäftigen und fand das Projekt dann sehr schnell überhaupt nicht mehr gut“, so der Diplominformatiker.

Trinkwasser in Gefahr

Besonders große Sorgen bereitet Schönhoff, dass der geplante Windpark die Trinkwasserversorgung in seiner Region gefährden könnte. Er teilte uns mit, dass sich das Projektgebiet ausschließlich in Wasserschutzzonen und Wasservorranggebieten erstreckt. Er merkte an: „Das allein wäre schon Grund genug, keine Windkraftanlagen zu bauen.“ Dabei erwähnte er die „nicht ungewöhnlichen Ölverluste“ bei Windrädern. Tritt von einer solchen Anlage Öl aus, kann es direkt in die Natur, den Erdboden und somit ins Trinkwasser gelangen.

[etd-related posts=“4628994″]

Laut dem Diplominformatiker komme noch hinzu, dass im gesamten Projektgebiet eine PFAS-Kontaminierung durch die hiesige chemische Industrie herrscht. PFAS steht für Per- und Polyfluoralkylsubstanzen, auch als Ewigkeitschemikalien bezeichnet, da sie sich nahezu ewig halten. „Der Schadstoff ist in den oberen Bodenschichten gebunden. Jede Erdbewegung birgt die Gefahr weiterer Auswaschungen in das Grundwasser“, gibt Schönhoff zu bedenken. Die Folgen wären verheerend.

[etd-related posts=“5234234″]

„Die heute schon explodierten Kosten für Trinkwasserfilterung steigen weiter. Am Ende bezahlt das der Steuerzahler“, beklagt Schönhoff. „Die Industrie hat sich mit einer Einmalzahlung, die früher aufgebraucht ist als geplant, freigekauft. Gewinne privatisieren, Kosten sozialisieren – das finde ich vom Grundsatz her nicht gut.“

Der Diplominformatiker Berthold Schönhoff engagiert sich. Foto: Berthold Schönhoff

1.000 neue Anlagen bis 2030

Doch irgendwie sollen die vom Bund vorgegebenen Ausbauziele umgesetzt werden. Die Länder stehen unter Druck. Die Bayerische Staatsregierung hat dazu die Bayerische Erneuerbare-Energien-Strategie erstellt. Als eine der fünf Säulen des Energieplans Bayern 2040 soll sie in den kommenden 15 Jahren im Bereich der Energieversorgung das Ziel der Klimaneutralität erreichen.

„Bis 2030 ist ein Zubau von 1.000 neuen Windenergieanlagen angestrebt“, heißt es in der Strategie. Doch damit nicht genug: „Der dann erreichte hohe jährliche Zubau soll im Anschluss weiter fortgeführt werden.“ Im September 2024 waren in Bayern laut dem Dokument bereits 1.152 Windkraftanlagen in Betrieb.

[etd-related posts=“4489027″]

Auf Anfrage der Epoch Times teilte das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie mit: „Windenergiegebiete werden im Zuge der Regionalplanung ausgewiesen und umfassen sowohl Waldstandorte als auch Offenland-Standorte.“ Sprich: Auch im Freistaat kommt der Wald längst für die Windkraft infrage.

Wie viel sind 1,8 Prozent Bayerns?

Das Ministerium weist jedoch auf den verhältnismäßig geringen Flächenbedarf hin. „Eine Windkraftanlage beansprucht dauerhaft eine Fläche von rund 0,5 Hektar (ha) [Anm. d. Red.: 5.000 Quadratmeter]“, so der stellvertretende Regierungssprecher Jürgen Marks. „Diese Fläche muss von Vegetation freigehalten werden. Nur circa 500 bis 700 Quadratmeter werden durch die Fundamentfläche der Anlage versiegelt.“

[etd-related posts=“4933796,5217025″]

Bei 1.000 neuen Windkraftanlagen in Wäldern wären demnach rund 500 ha Wald beansprucht – sprich: müssen weichen. „Das entspricht circa 0,019 Prozent der Waldfläche Bayerns“, teilte Marks mit. Aktuell habe Bayern laut dem Ministerium 0,65 Prozent [Stand: 30. Juni 2025] seiner Regionsfläche an Vorranggebieten und Vorbehaltsgebieten für Windenergie ausgewiesen.

Es bestehe laut Marks jedoch eine große Differenz zwischen 1,8 Prozent der Landesfläche Bayerns – rund 127.000 ha, das entspricht etwa 178.000 Fußballfeldern oder knapp der sechsfachen Fläche Münchens – und der tatsächlichen Flächeninanspruchnahme durch Windkraftanlagen. Das begründe sich damit, dass es sich beim 1,8-Prozent-Ziel um Flächen handele, die für die Windenergienutzung langfristig gesichert werden sollten. Nicht jeder Hektar dieser Flächen werde jedoch zwingend durch Windenergie genutzt.

Im Bündnis: Eine von 36 Initiativen

Da Schönhoff nicht der Einzige ist, der sich gegen die Pläne des Landes wehrt, hat er sich mit Gleichgesinnten in seiner Region zusammengeschlossen. Es entstand die BürgerInteressen-Gemeinschaft Haiming („BIG Haiming“).

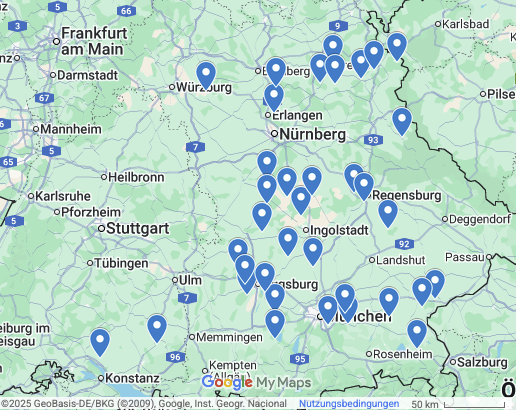

Doch damit nicht genug: Um eine noch stärkere Wirkung zu erzielen, hat sich die BIG Haiming wiederum dem „Bündnis Haltet Inne – Windkraft braucht Grenzen“ angeschlossen. Dieses umfasst inzwischen insgesamt 36 lokale Bürgerinitiativen, die meisten davon in Bayern und zwei in Baden-Württemberg nahe Bayern. Immer wieder schließen sich dem Bündnis neue lokale Bürgerinitiativen an. Gemeinsam fordern sie ein sofortiges Moratorium über den weiteren Ausbau der Windkraft.

Standorte der 36 Bündnismitglieder. Foto: Bündnis Haltet Inne/Google Maps

Diese Forderung begründet das Bündnis unter anderem mit dem Ausmaß der Ausbaupläne. Diana Mayer, Mitglied der Bürgerinitiative Gegenwind Marxheim und Mitglied im Bündnis teilte der Epoch Times mit: „Allein in der Region 10 – Ingolstadt mit den umliegenden Landkreisen – sind laut Plan 250 bis 350 zusätzliche Windräder geplant – trotz großer Sperrflächen durch Natur und zwei Militärflughäfen in Neuburg und Manching.“

Laut Mayer bedeute dies für einzelne Gemeinden, dass sie letztlich bis zu 30 Prozent ihrer Gemeindefläche für Windkraft freigeben müssten. „Diese Maßlosigkeit ist weder verhältnismäßig noch wirtschaftlich sinnvoll. Man denke nur an die Überproduktion von Strom und die ständig abgestellten Windräder bei windstarken Zeiten. Daher fordern wir eine Neubewertung der aktuellen Energiepolitik und deshalb ein sofortiges Moratorium“, so Mayer.

[etd-related posts=“5222382,5249072″]

Schwachwindgebiet Bayern

Auch aus Sicht von Schönhoff lohnen sich Windkraftanlagen in Bayern kaum. Denn neben möglichen Abschaltungen bei Stromüberproduktion bringt die einzelne Anlage in Bayern deutlich weniger Ertrag, als wenn sie in Norddeutschland stehen würde. Das liegt daran, dass Bayern als Schwachwindgebiet zählt.

„Bei uns herrscht eine mittlere Windgeschwindigkeit von rund 5,6 Meter pro Sekunde [m/s, entspricht 20,2 km/h]. In Hessen sind es rund 8 m/s. Weil der Energieertrag im Quadrat mit der Windgeschwindigkeit steigt, produziert ein Windrad in Hessen daher etwa die doppelte Strommenge wie hier“, erklärte er. Aufgrund dieses Sachverhalts gilt Bayern – neben Baden-Württemberg und dem Saarland – als Schwachwindgebiet. Daher fällt dort die staatliche Förderung 55 Prozent höher aus.

[etd-related posts=“5214406″]

„Im Verhältnis zum investierten Geld wird vergleichsweise wenig Strom produziert“, sagte Schönhoff. „Wenn wir im Zeitalter knapper Kassen Geld investieren, sollten wir es da tun, wo der größte Energieertrag erwirtschaftet wird und nicht dort, wo Unternehmen sich die Taschen gerne mit Fördergeldern füllen wollen“, kritisierte der Diplominformatiker.

Brennende Seltenheit?

Ebenso äußerte Schönhoff seine Bedenken über eine höhere Waldbrandgefahr. Die geplanten Windkraftanlagen stehen allesamt im Bannwald. „Zugegeben brennen Windräder selten“, sagte er. Es gibt zehn bis zwölf Brände bei 30.000 installierten Anlagen. „Aber bei den 27 Anlagen hier bedeutet das, dass in den nächsten 100 Jahren eines dieser Windräder im direkten Umfeld der chemischen Industrie im Wald abbrennen wird, wo es nicht gelöscht werden kann.“

„Die Waldbrandgefahr und damit einhergehend die Gefahr eines größeren Chemieunfalls sind nicht akzeptabel“, fügte er hinzu.

Überdies könne er noch auf Naturschutz und Naherholung eingehen. Jedoch seien die erwähnten Argumente seiner Aussage nach „die wirklichen Killerpunkte“ gegen die Windkraft in seiner Region.

[etd-related posts=“4487506,4158908″]

Hat der Gemeinderat Angst vor den Bürgern?

Deswegen musste sich die Gemeinde längst mit Bürgerbegehren auseinandersetzen. Diese fragten danach, ob der Bau der Windkraftanlagen im Wald auf dem Gemeindegebiet verhindert werden soll.

„Die Bayerischen Staatsforsten (BaySF), denen das Projektgebiet gehört, hatten eine Selbstverpflichtung, die besagte, dass Windkraftanlagen nur gebaut werden, wenn die Gemeinden, deren Gebiet betroffen ist, zustimmen“, schilderte Schönhoff. Anfangs habe sich die BaySF noch daran gehalten. Denn: „Die Gemeinden, die der Anfrage nicht zugestimmt hatten – Emmerting und Kastl –, waren von Anfang an aus dem Planungsgebiet ausgenommen.“

Das erste Bürgerbegehren hat die Gemeinde laut Schönhoff allerdings nicht zugelassen. „Das hat mich sehr überrascht.“ Dies habe sich damit begründet, dass sich einer der drei aufgeführten Vertreter zurückgezogen hatte. Allerdings hätten die zwei verbliebenen völlig ausgereicht, da die bayerische Gemeindeordnung nur einen Vertreter fordere. „Hier wurde mir bewusst, dass der Gemeinderat Angst vor seinen Bürgern hat und deshalb eine Abstimmung mit allen Mitteln verhindern möchte“, schlussfolgerte der Diplominformatiker.

Die Epoch Times konfrontierte die BaySF mit den Vorwürfen. Sie teilte mit, dass für sie Bürger- und Kommunalfreundlichkeit an erster Stelle stehe. Ebenso verwies sie auf die Zuständigkeit bei der Gemeinde Haiming, da diese über die Zulässigkeit von Bürgerbegehren entscheide.

[etd-related posts=“5202195,5159862″]

Die Gemeinde Haiming teilte uns mit, sie habe sich mit der Ablehnung des Bürgerbegehrens an geltendes Recht gehalten. Es habe „die formellen Voraussetzungen nicht erfüllt“. Christian Szegedi, Bürgermeister von Haiming, erklärte: „Ein Vertreter des Bürgerbegehrens hatte seine Unterstützung zurückgezogen. Damit entsprach das Bürgerbegehren bei der Einreichung nicht mehr dem Stand, den es hatte, als es den ,Unterstützern‘ zur Unterschrift vorgelegt wurde. Es war formell rechtswidrig und daher nicht zuzulassen.“

Fassungslos über Ablehnung des Bürgerbegehrens

Daraufhin gab es noch ein zweites Bürgerbegehren. „Daran habe ich aktiv mitgewirkt“, teilte Schönhoff mit. Wenige Wochen zuvor gab es auch in der Nachbargemeinde Neuötting ein nahezu wortgleiches Bürgerbegehren. Die Gemeinde ließ es nicht zur Abstimmung zu.

Für Schönhoff waren die Ablehnungsgründe „nicht nachvollziehbar“. Er sagte: „Deshalb haben wir sie Punkt für Punkt in einem Brief an alle Gemeinderäte kommentiert und baten die Gemeinde, im Fall einer Ablehnung in Haiming auf unsere Argumente einzugehen.“

[etd-related posts=“4476121″]

Dennoch wurde das zweite Bürgerbegehren in Haiming nicht zur Abstimmung zugelassen. Das bestätigte auch der Bürgermeister. „Das zweite Bürgerbegehren wurde zunächst in Neuötting abgelehnt, dann am 26. August 2024 in Haiming. Hier ‚als materiell unzulässig wegen fehlendem rechtlichen Regelungsgehalt der Fragestellung‘“, schilderte Szegedi.

„Hat mich die Nichtzulassung des ersten Bürgerbegehrens noch überrascht, war ich jetzt fassungslos“, so Schönhoff.

„Der Text des Ablehnungsbescheids war schon vor der Sitzung geschrieben und den Gemeinderäten als Sitzungsvorlage zugeleitet worden“, beklagte er. Und die Gemeindeverwaltung sei auf die Argumente der Bürgerinitiative „mit keinem Satz“ eingegangen.

Ablehnung nicht rechtens, Zulassung auch nicht

Den Antrag auf das erste und/oder zweite Bürgerbegehren hatten laut dem Diplominformatiker 31 Prozent der Wahlberechtigten und 37 Prozent der Haushalte unterschrieben. „Im Nachgang berichtete mir noch ein Gemeinderat, dass der Bürgermeister, ein Richter a.D., auf die Gemeinderäte Druck ausgeübt hatte. Dazu ließ er sie im Vorfeld wissen, dass sie rechtlich verpflichtet wären, das Begehren abzulehnen und sich bei anderem Abstimmungsverhalten strafbar machen würden.“ Damit war für Schönhoff endgültig klar: „Die Gemeinderatssitzung war ein abgekartetes Spiel und im Vorfeld alles abgesprochen.“

[etd-related posts=“5212279,4706123″]

Eine juristische Überprüfung im Eilverfahren in der Nachbargemeinde Neuötting habe später ergeben, dass der hauptsächliche Ablehnungsgrund der Gemeinde nicht rechtens war. „Leider sah das Gericht aber einen weiteren Grund für die Nichtzulassung, den die Gemeinde nicht thematisiert hatte. Jetzt war klar, so kommen wir nicht weiter. Es braucht andere Wege“, teilte Schönhoff mit.

Bürgermeister weist Vorwürfe zurück

Der Bürgermeister ist jedoch anderer Ansicht: „Es ist falsch, wenn nun behauptet wird, dass der Ablehnungsgrund nicht rechtens gewesen wäre.“ Szegedi beruft sich dabei auf das Verwaltungsgericht, das in der Fragestellung des Bürgerbegehrens „einen irreführenden, jedenfalls unklaren Inhalt“ erkannt habe. Somit habe dem Bürgerbegehren „keine unmittelbare Rechtswirkung […] zukommen“ dürfen.

Szegedi ging zudem auf den Wechsel im Bürgermeisteramt Anfang Mai ein. „Die Sitzung vom 26. August 2024 war durch meinen Amtsvorgänger, den angesprochenen Richter a.D., wie immer gut vorbereitet und in der Sitzungsladung wurden alle Teile des Bürgerbegehrens materiell-rechtlich bewertet.“ Szegedi fuhr fort:

„Dass hier in irgendeiner Form Druck ausgeübt worden wäre, kann ich mir nicht vorstellen. Ebenso ist falsch, dass es keine Nachfragen gegeben hätte. Es wurde beiden Vertretern der BI in der Sitzung Rederecht gewährt, es wurden Fragen an diese gerichtet. Das ist alles protokolliert.“

Zudem wies der Bürgermeister darauf hin, dass er schon früh einen größeren Mindestabstand der Windräder zu den Wohngebieten ausgehandelt habe. Ebenso habe er erreicht, dass „statt der ursprünglich geplanten zehn Windräder aktuell nur sieben, gegebenenfalls sogar nur sechs, auf unserem Gemeindegebiet geplant sind“. Die Gemeinde setze auch „weiterhin auf Dialog“. Somit weist Szegedi die Vorwürfe der BIG Haiming zurück.

[etd-related posts=“4701086,5227722″]

Überdies informierte Szegedi darüber, dass der Aufsichtsrat der BaySF bereits im Sommer 2024 entschieden hat, die sogenannte Kommunalklausel abzuschaffen. Damit habe die BaySF auf Ankündigungen von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) reagiert. Der Zweck ist, die Windkraftprojekte in Bayern schneller umsetzen zu können. Als Beispiel wird der Windpark Altötting genannt. Darin steht:

„Mit der Abschaffung der Kommunalklausel entfällt diese Veto-Möglichkeit für die umliegenden Gemeinden, sodass die Planungen nun ohne lokale Hindernisse fortgeführt werden können.“

Ist die Bevölkerung pro Windkraft?

Das Bündnis Haltet Inne bestätigte die von Schönhoff geschilderte Vorgehensweise: „Die betroffene Bevölkerung wird oft übergangen – das ist diplomatisch formuliert. Präziser: Bürgerbeteiligung findet statt, wenn bereits alles entschieden ist. Proteste werden als ‚Fortschrittsfeindlichkeit‘ diskreditiert. Ist das noch Demokratie?“

Das Bayerische Staatsministerium reagierte mit einer anderen Sichtweise auf unsere Anfrage dazu. Laut dem stellvertretenden Regierungssprecher Marks sei die Energiewende „ein Großprojekt, das nur im Einvernehmen mit Bürgerinnen und Bürgern gelingen kann“. Dazu verwies er auf eine Befragung der FA Wind und Solar vom Herbst 2024. Demnach hätten 78 Prozent der Befragten die Nutzung und den Ausbau der Windenergie an Land im Rahmen der Energiewende als „wichtig“ oder „sehr wichtig“ bewertet.

„Der Bevölkerung stehen alle gesetzlichen Möglichkeiten der Mitsprache beziehungsweise politischen Beteiligung, zum Beispiel auf kommunaler Ebene oder auf regionalplanerischer Ebene, zum Beispiel im Zuge des öffentlichen Beteiligungsverfahrens, offen“, erklärte Marks. Bevor die Behörden also die Vorranggebiete verbindlich festlegen, müssten die Fachstellen und die Öffentlichkeit gehört werden.

[etd-related posts=“5252323″]

Marks fuhr fort: „Jeder kann die Planung einsehen, digital oder vor Ort, und seine Anliegen dazu einbringen. Alle Stellungnahmen werden vollständig erfasst, inhaltlich gesichtet und entsprechend den darin vorgetragenen Einwendungen gewürdigt.“ Letztlich könne ein regionaler Planungsverband das Windsteuerungskonzept erst nach Abschluss des Beteiligungsverfahrens beschließen.

Die Hoffnung bleibt

Trotz der Herausforderungen hat Schönhoff weiterhin Hoffnung auf Erfolg, wie er uns mitteilte. Dazu würden Erfolge wie ein Gerichtsurteil aus der Gemeinde Höhenkirchen bei München beitragen, das den Bau eines Windrades in einer Wasserschutzzone untersagt habe.

„Wir gehen davon aus, dass wir das Projekt nach Erteilung der Baugenehmigung zusammen mit einem klageberechtigten Umweltverband mit dem Trinkwasserargument kippen können“, sagte er. „Für uns spricht, dass wir nicht nur ein Trinkwasserschutzgebiet haben, sondern zusätzlich die PFAS-Problematik, die die möglichen Auswirkungen auf das Trinkwasser verschärft.“ Deswegen hält er einen Erfolg vor Gericht umso wahrscheinlicher.

Berthold Schönhoff wehrt sich mit seinen Weggefährten des BIG Haiming somit aktiv gegen die Ausweitung der Energiewende in seiner Region. Wie es letztlich ausgeht, bleibt abzuwarten.

[etd-related posts=“4493621,5007074″]

Das Bündnis Haltet Inne spricht derweil einige Empfehlungen an betroffene Bürger aus, in deren Umgebung ein Windpark entstehen soll. Diese lauten:

- Informieren Sie sich bei der Gemeinde, dem Landratsamt und bestehenden Bürgerinitiativen über die Planungen.

- Sprechen Sie Verantwortliche direkt an. Bürgermeister, Gemeinderäte, Landrat und Bürgerenergiegenossenschaften sollten aktiv ins Gespräch einbezogen werden. Dulden Sie keine Intransparenz.

- Nutzen Sie offizielle Quellen. Die aktuellen Planungsstände der Vorrangflächen sind auf den Webseiten der Planungsverbände veröffentlicht.

- Hinterfragen Sie die Versprechungen der Windkraftlobby. Viele Aussagen sind interessengeleitet und reines Marketing. Wichtig sind seriöse, belegbare Argumente zu Versorgungssicherheit, Naturschutz, Landschaftsschutz, Ressourcenverbrauch, Umzingelung und Bedrängung, Lärm, Geldströmen – wer verdient daran? – oder Verpächterrisiken.

- Schließen Sie sich einer lokalen Bürgerinitiative an. Unterstützen Sie deren Aktionen, bleiben Sie dabei friedlich, demokratisch und gesprächsbereit.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion