„8 bis 10 Grad wärmer“: Deutsche Forscher messen „übermäßige Hitze in Städten“

In Kürze:

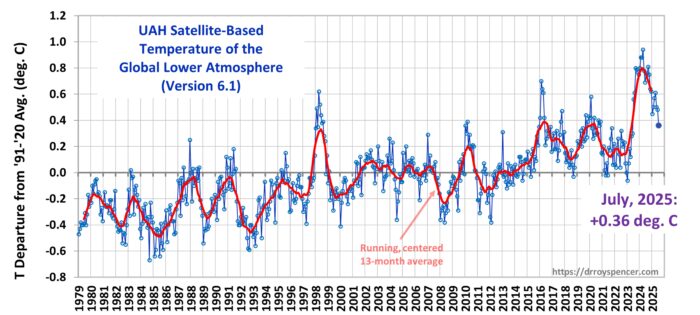

- Die Temperaturen im Juli 2025 lagen im globalen Durchschnitt etwa ein Drittel Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt.

- Dichte Bebauung und versiegelte Flächen erhöhen die Temperaturen in Städten weit stärker.

- Sommerliche Temperaturunterschiede von bis zu 30 Grad Celsius sind in deutschen Großstädten nachweisbar.

- Grün- und Wasserflächen bringen erhebliche Abkühlung, Nächte hingegen nicht unbedingt.

Auf „deutlich unter 2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau“ möchten die Unterzeichner des Pariser Klimaabkommens den Anstieg der durchschnittlichen Erdtemperatur halten. Idealerweise solle der Temperaturanstieg nicht mehr als 1,5 Grad Celsius betragen. Beide Werte wurden erstmals seit Aufzeichnungsbeginn am 17. November 2023 überschritten. An jenem Tag lag die weltweite Durchschnittstemperatur 2,06 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Epoch Times berichtete.

[etd-related posts=“5210051,5185271″]

Die höchste monatliche Abweichung verzeichnete die NASA vor knapp eineinhalb Jahren. Im April 2024 lagen die Temperaturen im Mittel um 1,05 Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt der Satellitenmessungen, die im Jahr 1979 begonnen hatten. Seither sind die Werte wieder gefallen. Im Juli 2025 betrug die Abweichung der globalen Mitteltemperatur vom langjährigen Mittel noch +0,36 °C.

Die Temperaturen im Juli 2025 überstiegen das langfristige Mittel um +0,36 Grad Celsius. Der langfristige Trend liegt bei +0,16 Grad Celsius pro Jahrzehnt. Foto: Dr. Roy Spencer, University of Alabama, Huntsville

Rückblickend lässt sich sagen, dass die Jahre 2023 und 2024 deutlich zu warm waren. Die Ursachen, sowohl für die übermäßige Erwärmung in diesem Zeitraum als auch für den anschließenden Rückgang, sind Gegenstand der wissenschaftlichen Debatte. Eine Möglichkeit ist, dass die Schadstoffbelastung während der Corona-Zeit und durch Umweltschutzmaßnahmen deutlich gesunken ist, wodurch die Bewölkung zurückgegangen ist und mehr Sonnenenergie die Erdoberfläche erreicht hat.

[etd-related posts=“4739580,4894162″]

Nachvollziehbare Hitze in deutschen Großstädten

Doch es gibt auch Faktoren, die die Temperaturen bereits heute weit über die Pariser Klimaziele hinaus haben steigen lassen. Einen davon untersuchte jüngst das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und lieferte erstmals eine systematische Analyse der Verteilung der Oberflächentemperatur für Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern in Deutschland.

Darin kommen die Forscher zu dem Schluss, „dass die Versiegelung die Hitzebelastung in unseren Städten verstärkt“. Gerade in hochversiegelten, dicht bebauten Stadtlagen komme es zu erhöhten Temperaturen.

Was „erhöht“ bedeutet, erläuterte Prof. Hannes Taubenböck vom Earth Observation Center des DLR:

„Unsere Auswertungen zeigen im Detail, dass die Differenzen von Oberflächentemperaturen zwischen Innenstadtgebieten und ländlichen Räumen teilweise 8 bis 10 Grad betragen können.“

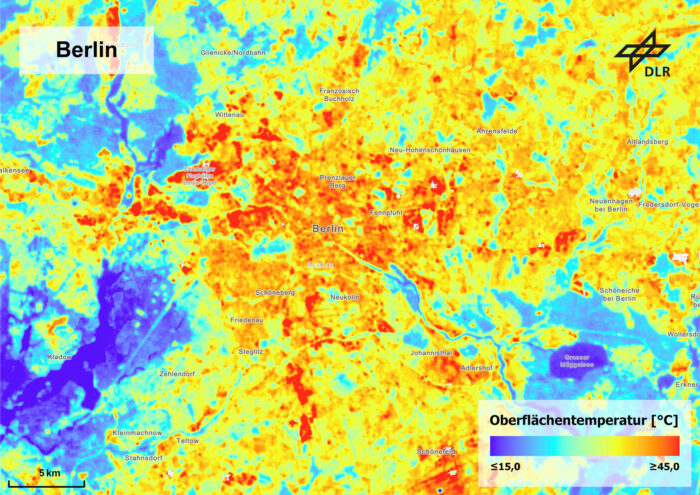

Für mehr als 70 ausgewählte deutsche Großstädte, darunter Berlin, München, Frankfurt am Main, Stuttgart, Köln und Hamburg, sei dies nun räumlich aufgelöst entsprechend der geografischen Lage und Struktur nachvollziehbar. – Auf den vom DLR bereitgestellten Karten werden indes sogar „Differenzen von Oberflächentemperaturen“ von bis zu etwa 30 Grad Celsius ausgewiesen.

Mittelwerte der Oberflächentemperaturen mittags in den Sommermonaten Juni, Juli und August in den Jahren 2013 bis 2024 für den Großraum Berlin. Foto: DLR, CC BY-NC-ND 3.0

Nicht nur am Beispiel von Berlin wird auf diesen Karten schnell sichtbar, wo die „Hotspots“ liegen: Einerseits ist es im Stadtzentrum wärmer als in den Randbereichen, andererseits dominieren jene Stadtgebiete mit dichter Bebauung. Besonders hohe Temperaturen herrschen etwa im Gebiet des Flughafens Tegel, in Berlin Moabit, Marienfelde und Lichtenrade sowie im Gewerbegebiet Herzbergstraße.

[etd-related posts=“4774517″]

Kühlung durch Stadtgrün

Allgemein zeigt sich laut den Forschern: Städtische Strukturen mit geringer Bebauungsdichte und hohem Grünanteil weisen geringere Temperaturdifferenzen zum Umland auf als dicht bebaute Gebiete mit geringerem Grünanteil. Grüne und blaue Infrastruktur – also Vegetation und Wasserflächen – haben abhängig von ihrer Größe eine signifikante Temperaturwirkung, schreibt das DLR. Doch bereits einzelne Bäume und Baumgruppen können die Temperaturen senken.

Bezogen auf Berlin stechen mit Grunewald, Tiergarten und Treptower Park/Plänterwald eben solche kühleren, bewaldeten Gebiete ins Auge. Auch der Park Tempelhofer Feld ist erkennbar – einschließlich höherer Temperaturen auf den beiden ehemaligen Start- und Landebahnen. Sowohl der nordöstlich gelegene Volkspark Hasenheide als auch die angrenzenden Friedhöfe unterbieten die Temperaturen auf dem ehemaligen Flugplatz wiederum. Noch niedriger sind die Temperaturen nur auf den Wasserflächen von Havel, Spree und Dahme und ihren Seen.

[etd-related posts=“4574895″]

Schon heute werden jene Elemente – Wälder und Wasserflächen – wegen ihres Kühlungseffekts gezielt in der Planung einbezogen. Es müsse jedoch berücksichtigt und immer bedacht werden, dass in jeder Stadt Nutzungskonflikte bestehen. Dabei stehen ausgedehnte Grünflächen grundsätzlich dem Bedarf an Wohnraum und Verkehrsinfrastruktur entgegen.

Ferne Beobachter, lokale Ursachen

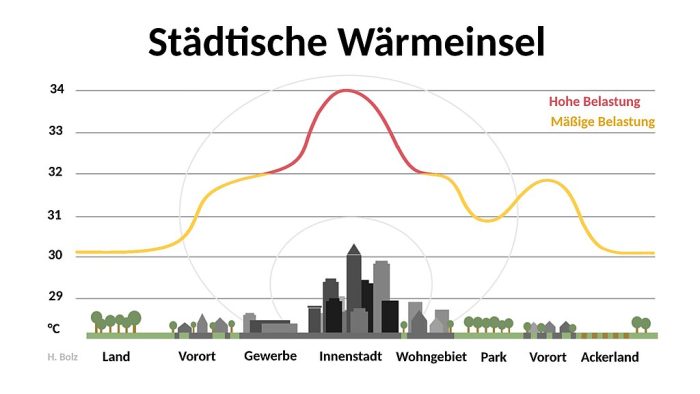

Messdaten zur Lufttemperatur in Städten sind nicht flächendeckend verfügbar und lokale Hitzespitzen lassen sich oft nicht nachweisen. Eine Lösung bietet die Fernerkundung, beispielsweise per Satellit, mit der flächendeckend Temperaturen erfasst werden. Gemessen wird dabei üblicherweise die Oberfläche. In Wäldern sind dies etwa die Baumkronen, bei Seen die Wasseroberfläche, in Städten Hausdächer oder Straßen.

In diesem Zusammenhang verweisen die Forscher darauf, dass Oberflächen- und Lufttemperatur sich „nicht eins zu eins entsprechen“. Da sie aber in direktem Zusammenhang stünden und ähnliche räumliche Muster aufwiesen, könne man Hitzeinseln eindeutig anhand der Oberflächentemperaturen identifizieren.

Schematische Darstellung und Temperaturverteilung einer städtischen Wärmeinsel. Foto: Herbert Bolz, CC BY 4.0

Auch die Daten für die aktuelle Auswertung stammen von thermischen Aufnahmen der US-amerikanischen Landsat-Satelliten. Konkret handelt es sich um die Oberflächentemperaturen von Juni, Juli und August in den Jahren 2013 bis 2024. Die Landsat-Satelliten überfliegen die gesamte Erde. Die Überflüge über die deutschen Großstädte fanden jeweils am späten Vormittag oder gegen Mittag statt.

[etd-related posts=“3518189,4685329″]

„Informationen aus dem Weltraum sind grundlegend für ein noch besseres Verständnis von Prozessen wie den klimatischen Entwicklungen in Städten und Ballungsräumen“, sagte Prof. Anke Kaysser-Pyzalla, Vorstandsvorsitzende des DLR, anlässlich der Veröffentlichung.

Temperaturen für jeden Quadratmeter

Anschließend berechneten die Forscher die Durchschnittstemperaturen für die Sommermonate. Für die weitere Auswertung bezogen sie zudem Variablen wie Stadtgröße, Lage in Deutschland und Lage im Stadtgebiet hinzu. Auch verschiedene Stadtstrukturtypen wie Einfamilienhausgebiet, Großwohnsiedlung oder Blockbebauung wurden berücksichtigt, um die Lufttemperaturen einzelner Straßenzüge zu simulieren.

Die Kombination von Erdbeobachtungsdaten, Lagedaten und Stadtklimamodellen ermöglichte schließlich, „die Temperaturverteilung in verschiedenen Stadtgebieten mit bis zu einem Meter Auflösung detailliert zu simulieren“. Dazu schrieben die Forscher:

„Mit diesen Simulationen auf Gebäudeebene lassen sich wichtige Faktoren wie Beschattung und Exposition einzelner Bereiche präzise erfassen.“

So könne gezielt analysiert werden, „wo in der Stadt die Hitzebelastung besonders hoch ist“.

[etd-related posts=“4023527″]

Unterschiede zwischen Stadt und Land, nicht aber zwischen Tag und Nacht

Dr. Thilo Erbertseder, der im DLR zu Stadtklima und Gesundheit forscht, ergänzte:

„Aus der Fernerkundung haben wir mittlerweile umfangreiche Daten, um räumliche Hitzehotspots zu identifizieren, zu quantifizieren und zu überwachen. Dieses Wissen kann eingesetzt werden, um die Hitzebetroffenheit der Stadtbevölkerung zu reduzieren.“

Wie diese Belastung für einzelne Städte oder Regionen im Detail aussieht, ist das Thema weiterer Forschungen. In einer Studie am Beispiel Augsburg konnte das DLR schon vor einigen Jahren nachweisen, dass während einer Hitzewelle mehr als die Hälfte der (Stadt-)Bevölkerung auch nachts dauerhaft hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Das habe zur Folge, dass der Organismus des Menschen sich kaum von der Hitze erholen könne, so der damalige Studienleiter Dr. Tobias Leichtle.

[etd-related posts=“4392735,4368451″]

Doch Hitzestress hängt nicht allein von der Oberflächen- oder Lufttemperatur ab. Aus umweltmedizinischer Sicht spielen Faktoren wie Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und Strahlung ebenfalls eine Rolle.

Jeder Einzelne kann die Hitzebelastung für Menschen beeinflussen. Das erklärt, warum Temperaturen von 30 Grad hierzulande nicht selten zu Hitzefrei führen, am Strand jedoch mitunter als kühl empfunden werden – und warum Menschen nicht selten im Sommer in (meist) wärmere Regionen in Urlaub fliegen.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion