Böse Forscher oder böse Forschung? Die alternative Ansicht vom Monster in Frankenstein

In Kürze:

- 1818 erschien in England der Roman „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“ von Mary Shelley, in dem die Hauptfigur mittels moderner Wissenschaft ein Monster schuf.

- Ein Vergleich mit dem heutigen Zeitalter der Technologie zeigt, dass nicht die Erfindung, sondern der Erfinder und seine Intention zum Unheil führen.

- Mit dem Prometheus-Mythos gibt es eine zweite, ähnliche Geschichte aus dem antiken Griechenland, die auf ein gutes Ende hoffen lässt.

Wir haben viele moderne Mythen, die uns helfen, die Geschehnisse in der heutigen Welt zu erklären. Der vielleicht bedeutendste davon entstand zu Beginn der Moderne – kurz vor der Industriellen Revolution.

Die rasante Entwicklung, die im 19. Jahrhundert in Großbritannien ihren Anfang nahm, führte das Inselreich für fast ein Jahrhundert zu weltweitem Einfluss. Eine rasante Entwicklung spiegelt auch der Mythos wider: Er heißt Frankenstein.

Wer ist das Monster?

Mythen verkörpern die Tiefen des alten Denkens, aber in symbolischer, fantasievoller und erzählerischer Form durch alle Zeiten. Sie überbrücken ausnahmslos die Kluft zwischen dem Sichtbaren – unserer heutigen Welt – und dem Unsichtbaren: der emotionalen, psychologischen und sogar spirituellen Realität, in der eine andere Ordnung des Seins Vorrang hat.

[etd-related posts=“5191595″]

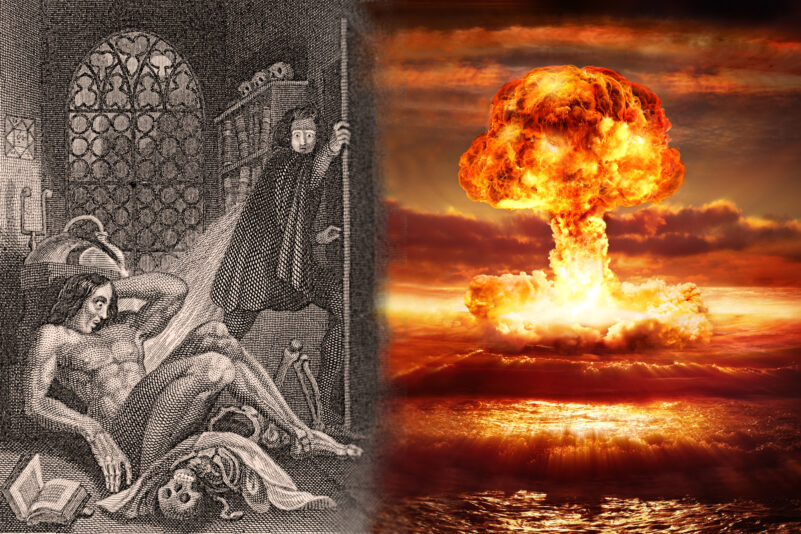

Bevor wir ein paar Worte zu diesem modernen Mythos sagen, müssen wir vielleicht die größte Herausforderung unserer Zeit, das Zeitalter der Technologie, klar benennen. Zunächst hatten wir die industrielle Revolution, jetzt das sogenannte Informationszeitalter – beides von Technologie geprägt. Die Technologie hat uns Atomwaffen, Spionagegeräte und -software sowie Düngemittel gebracht, die die Erde vergiften. Und diese Liste ließe sich endlos fortsetzen.

Was ist also mit Frankenstein? Der Frankenstein-Mythos hat etwas Seltsames an sich. Es gibt ein fast universelles Missverständnis darüber, wer Frankenstein ist. Wenn man einem Durchschnittsbürger diese Frage auf der Straße stellt, lautet oft die Antwort: Ein Monster, das tot war, elektrisiert wurde und zum Leben erwachte.

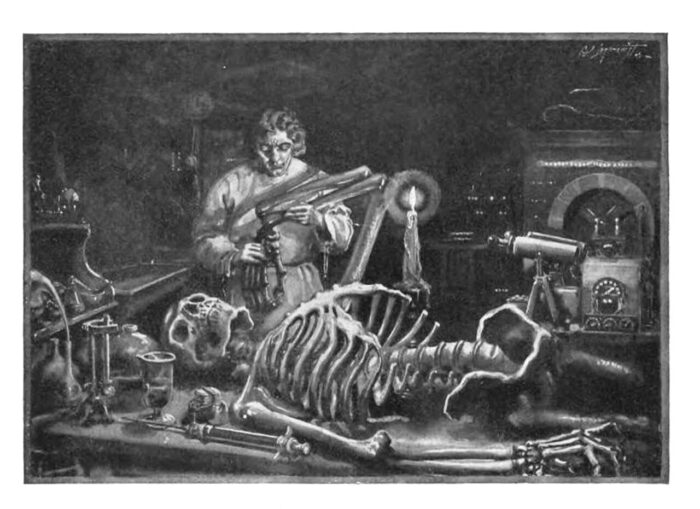

Viktor Frankenstein bei seiner Arbeit im Labor. Foto: Gemeinfrei

Aber nein, Frankenstein ist nicht das Monster. Das Monster ist der Wissenschaftler, sein Schöpfer, Viktor Frankenstein. Tatsächlich gibt Mary Shelley dem wiederbelebten Wesen nie einen Namen, obwohl es sich selbst später als Adam bezeichnet. Damit wird eine Parallele zu einer noch älteren Geschichte aus der Bibel gezogen, in der Gott zunächst Adam und später Eva erschuf.

Die Lehre von Frankenstein alias Technologie

Warum verwechseln fast alle das Monster mit seinem Schöpfer? Ein Teil der Antwort lautet: Die Verwirrung entsteht, weil auf einer tiefen psychologischen oder spirituellen Ebene eine Übertragung der Schuld stattfindet.

Ohne auf die Feinheiten der Handlung einzugehen, die dazu führen, dass das Wesen zum Mörder wird, sage ich, dass diese Übertragung der Schuld das ist, was die Gesellschaft will. Das Objekt wird zum Schuldigen, nicht das Subjekt, das es erschafft.

Noch einfacher ausgedrückt: Die Gesellschaft will Wissenschaft und Technologie nicht für die Schrecken verantwortlich machen, weil sie – oder zumindest wichtige Teile davon – die Macht und die Vorteile genießen, die Wissenschaft und Technologie mit sich bringen.

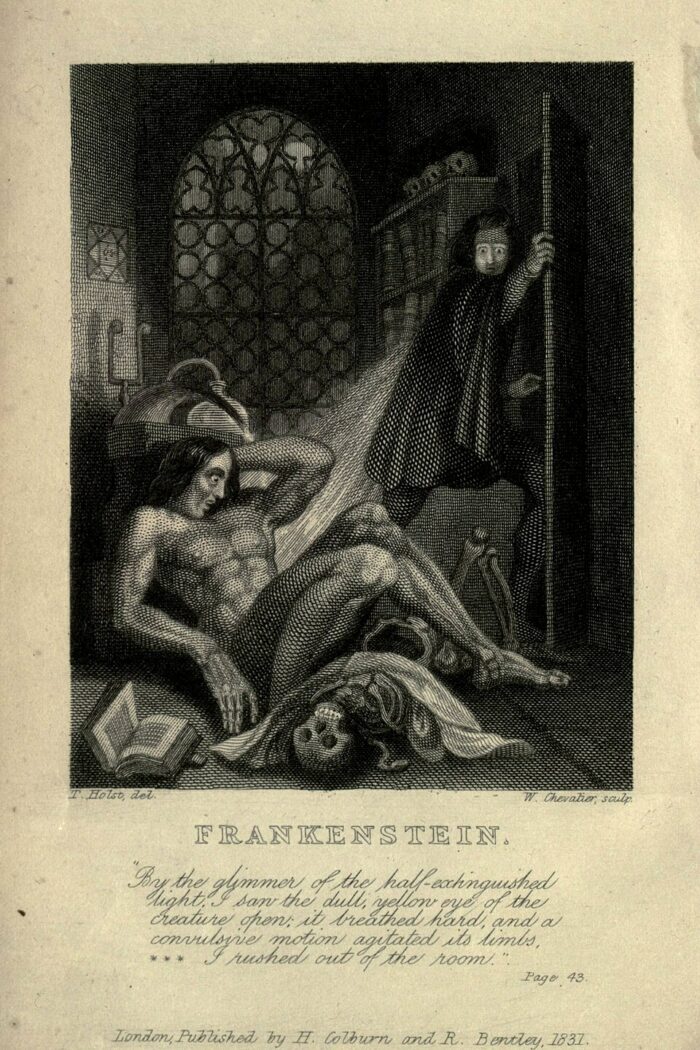

Nach vollendeter Arbeit wendet sich Frankenstein bestürzt und angeekelt von seinem erschaffenen Wesen ab. Foto: Gemeinfrei

So sind in unseren Augen oft die Atomwaffen das Schreckliche. Biologische und chemische Kriegsführung sind unmenschlich und grausam. Und so weiter. Aber wer erschafft diese Dinge? Warum beschuldigen wir das Produkt – das Objekt –, wenn der Schöpfer – das Subjekt – es mit all seinen zerstörerischen Eigenschaften erdacht und gebaut hat?

Kurz gesagt, wir entlasten die Wissenschaftler und Erfinder und genehmigen auf diese Weise weitere dieser Technologien. Diese sind für die Menschheit und den Planeten potenziell zerstörerisch, was wir ironischerweise „Fortschritt“ nennen.

[etd-related posts=“5203042″]

Eine Geschichte, zwei Mythen

Und hier kommen wir zu einer wichtigen Unterscheidung zwischen dem Frankenstein-Mythos und dem ursprünglichen Prometheus-Mythos, auf dem er basiert – wie der Untertitel bereits andeutete. Die Geschichte von Mary Shelley ist also eine Art Nacherzählung eines älteren Werkes.

Im griechischen Mythos war Prometheus ein guter Titan, der die Menschen liebte und ihnen gegen den ausdrücklichen Wunsch des Göttervaters Zeus das Geheimnis des Feuers brachte. Das Feuer war schließlich die Grundlage von Technik und Zivilisation.

Es gibt verschiedene Varianten der Geschichte. Im Wesentlichen bestrafte Zeus jedoch Prometheus für seinen Verstoß und kettete ihn an einen Felsen. Ein Adler kam, um die Leber des unsterblichen Schuldigen zu fressen, die sich über Nacht regenerierte – jeden Tag. Mit anderen Worten: Die Freisetzung der Technologie in Form des Feuers stellte eine Form der ewigen Folter dar.

Das Gemälde „Der gefesselte Prometheus“ von Jacob Jordaens (1593–1678), 1640, Öl auf Leinwand. Foto: Gemeinfrei

Doch der alte Mythos hat etwas Besonderes an sich: ein Happy End. Zwar enden die Erzählungen auf unterschiedliche Weise, jedoch versöhnt sich Zeus fast immer mit Prometheus und der Titan erlangt seine Freiheit wieder. Zeus akzeptiert also die Tat von Prometheus, und der Göttervater gewährt den Menschen das Feuer und somit die Technologie. Bei Frankenstein hingegen gibt es kein „Ende gut, alles gut“.

Ein düsteres Ende

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde die Technik als unumschränkter Segen betrachtet. Doch Mary Shelley sah die Dinge anders. Ihr Viktor Frankenstein, der sich der Ungeheuerlichkeit seiner Taten bewusst ist, weil er die menschlichen Grenzen überschritten und versucht hat, ein Gott zu sein, indem er Leben erschaffen hat, will seine Schöpfung vernichten.

[etd-related posts=“5214464,4288596″]

Dazu folgt er seinem „Adam“ in die Arktis, wo er vor seiner vollendeten Tat stirbt. Seine Schöpfung wandert in die eisige Einöde, um ihren eigenen Tod zu suchen. Findet er ihn? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass die Umgebung, in der sie sich begegnen, an einen anderen Ort erinnert.

Die Einöde und Kälte der Arktis erinnern uns an Dantes „Inferno“, die Hölle. Die tiefsten Tiefen sind nicht heiß, sondern gefroren, und die Bewohner – die Verdammtesten von allen – sind im Eis gefangen.

Wie passend also, dass Mary Shelleys Finale im Eis stattfindet. Prometheus büßte jeden Tag seine Leber ein – jenes Organ, in dem die Griechen den Sitz der Gefühle sahen. Die Menschen in der Hölle sind in ähnlicher Weise aller menschlichen Gefühle beraubt, während sie für ihre Verbrechen leiden.

Mary Shelley (1797–1851), geborene Mary Godwin, schrieb das Werk Frankenstein. Foto: Gemeinfrei

Frankenstein und die Moral von der Geschicht’

Welcher Mythos passt also zu uns heute? Wird sich die Technologie als Segen für die Menschheit erweisen, und wird alles glücklich enden? Oder werden wir nach einer Art Verwüstung in der eisigen Wüste landen?

Diese Frage könnte ein anderer griechischer Mythos klären, der zugleich weniger bekannt ist als Prometheus oder Frankenstein. Wahrscheinlich haben die meisten Menschen sogar noch nie von dieser Figur gehört, die einen Auftritt in Dantes „Inferno“ erhielt.

Fortsetzung folgt …

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Myths for Our Times, Part 1: Frankenstein and the Age of Technology“. (redaktionelle Bearbeitung kms)

Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers oder des Interviewpartners dar. Er muss nicht zwangsläufig die Sichtweise der Epoch Times Deutschland wiedergeben.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion