Kostenstreit entbrannt: Betreiber von Kernkraftwerk Hamm-Uentrop insolvent

In Kürze:

- Die Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) hat bezüglich des Kernkraftwerks Hamm-Uentrop Insolvenz beantragt.

- Das Land Nordrhein-Westfalen und der Betreiber haben ihren Hals aus der Schlinge gezogen.

- Es geht um mehr als eine halbe Milliarde Euro.

Der Thoriumhochtemperaturreaktor (THTR 300) in Hamm-Uentrop ist bereits seit 1988 nicht mehr in Betrieb. Vor dem geplanten Rückbau hat der Betreiber, die Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG), jetzt die Insolvenz beantragt.

Für die anstehenden Kosten in Höhe von Hunderten Millionen Euro soll nun das Bundesland Nordrhein-Westfalen aufkommen. Die Kosten sind jedoch in Relation zu setzen.

Finanzplanung scheiterte

Wie das Amtsgericht Dortmund laut „Merkur“ mitteilte, entstand der Insolvenzantrag, nachdem die Finanzplanung zum geplanten Rückbau ergebnislos geblieben war. Darüber habe David Bunzel aus der zuständigen Kanzlei Husemann & Partner am Donnerstag, 25. September, informiert. Die Kanzlei gilt als vorläufiger Insolvenzverwalter.

Im Vorfeld hatte die Betreibergesellschaft bereits die Möglichkeit gesucht, dass der Bund und das Land NRW die Rückbaukosten und die Kosten für die Entsorgung und Endlagerung des radioaktiven Materials übernehmen. Dazu ging bereits vor wenigen Monaten eine entsprechende Klage der Betreibergesellschaft beim Oberlandesgericht Düsseldorf ein. Am 5. Juni 2025 wiesen die Richter die Klage jedoch zurück.

[etd-related posts=“5224961,5205651″]

HKG-Geschäftsführer Volker Dannert teilte laut WDR dazu mit: „Damit steht die HKG unverändert vor der Situation einer ungeklärten Finanzierung der Restabwicklung des einst von Bund und Land NRW initiierten Forschungsprojekts.“ Er sei überzeugt, dass sein Unternehmen für die künftigen Kosten nicht aufkommen muss.

Davon lässt sich ableiten, dass das Land NRW und die HKG mit der Insolvenz nicht mehr in der Pflicht sind, die Kosten zu übernehmen. Somit wird letztlich nur noch der Bund als Kostenträger übrig bleiben. Der Grund: Dieser muss laut dem Gesetz die nukleare Sicherheit gewährleisten.

Die geschätzten Kosten haben sich bereits erhöht: Ursprünglich war die Rede von 347 Millionen Euro. Vor knapp zwei Jahren lag die prognostizierte Summe bei 516 Millionen Euro.

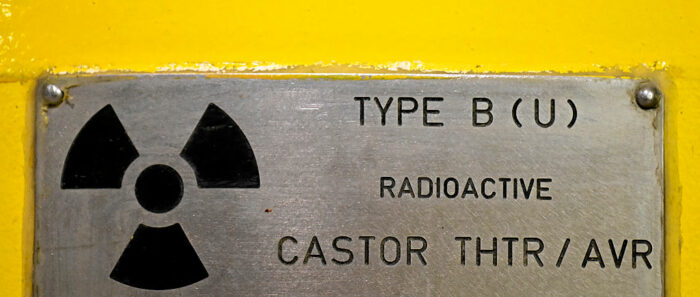

Ein Warnschild auf einem Castorbehälter für hoch radioaktive Abfälle aus dem Hochtemperaturreaktor Hamm-Uentrop im Zwischenlager Ahaus in Westdeutschland am 18. September 2025. Foto: Ina Fassbender/AFP via Getty Images

Reaktor im „Sicheren Einschluss“

Im Gegensatz zu allen anderen noch bestehenden stillgelegten Kernreaktoren in Deutschland befindet sich der THTR 300 im Zustand „Sicherer Einschluss“. Das beschreibt den Zeitraum zwischen der Stilllegung eines Kernkraftwerks und dem Beginn seines Rückbaus. In diesem Zustand befindet sich der Reaktor nun schon seit rund 37 Jahren.

Erst im Jahr 2030 soll der Rückbau beginnen. Der Grund für die lange Phase im „Sicheren Einschluss“ ist die hohe Radioaktivität. Im „Sicheren Einschluss“ können kritische Elemente abklingen. Schätzungen zufolge wird der Rückbau zehn bis 15 Jahre in Anspruch nehmen. Am Beispiel manch anderer Reaktoren kann der Rückbau aber auch mehrere Jahrzehnte dauern.

[etd-related posts=“5183632,5181307″]

Ein experimenteller Reaktor

Der THTR-300 war ein experimenteller Kugelhaufenreaktor. Die Entwickler wollten damals mit der 300-Megawatt-Anlage noch effektiver Strom aus Kernkraft gewinnen.

Baubeginn war bereits 1971. Seit September 1983 lief er im Testbetrieb, ab Juni 1987 wechselte er dann in den kommerziellen Leistungsbetrieb. Bis zu seiner Stilllegung im September 1988 brachte er es auf rund 423 Tage Volllastbetriebsdauer. Ab 1985 traten mehrere Störfälle auf wie Bruchschäden an Brennelementen, Probleme mit Graphitdübeln und den Brennelementekugeln.

Der Rückbau eines Kernkraftwerks erweist sich als Herausforderung. Radioaktive Komponenten erfordern einen besonderen Umgang bei der Demontage der Anlage. Das verzögert die Dauer und kann die Kosten erhöhen.

Diese Kosten müssen jedoch stets in Relation gestellt werden. Energieerzeugung ist oftmals teuer. Auch die Errichtung der „erneuerbaren“ Energien kostet Milliarden. So musste der Bund allein für die Auszahlung der Einspeisevergütung im vergangenen Jahr rund 18,5 Milliarden Euro auf das EEG-Konto einzahlen.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion