Realitätscheck zur Energiewende: Wie es mit Wind- und Solarenergie weitergeht

In Kürze:

- Der Monitoringbericht für die 21. Legislaturperiode von zwei Instituten durchleuchtet verschiedene Aspekte der Energiewende.

- Der künftige Strombedarf soll ansteigen, entgegen dem aktuell rückläufigen Trend.

- Ein Augenmerk gilt der Industrie und wie gut deren Interessen mit der Klimapolitik vereinbar sind.

- Sowohl gesicherte Leistung als auch die Stromnetze müssen stärker ausgebaut werden.

- Ministerin Katherina Reiche hat daraufhin bereits konkrete Schlüsselmaßnahmen vorgeschlagen.

Der lang erwartete Monitoringbericht zur deutschen Energiewende ist am Montag, 15. September, erschienen. Dieser trägt den Titel „Energiewende. Effizient. Machen“. Er soll den Status quo der Energiewende aufzeigen und gilt als Richtschnur, wie die deutsche Bundesregierung ihre Energiepolitik künftig fortführt.

Die Transformation unserer Energieversorgung ist inzwischen höchst umstritten. Die einen befürworten einen noch schnelleren Umstieg auf eine möglichst hundertprozentige Versorgung primär durch Windkraft und Photovoltaik. Andere wiederum sehen in diesem Umbau die Versorgungssicherheit und die Bezahlbarkeit des Stroms stark gefährdet.

[etd-related posts=“4645085,5030737″]

Erstellt haben den Bericht das Unternehmensberatungsinstitut BET Consulting und das Energiewirtschaftliche Institut an der Universität zu Köln EWI im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWE).

Welche Schwerpunkte analysiert der Bericht?

Das BMWE gab diesen Monitoringbericht in Auftrag, weil der Koalitionsvertrag zur 21. Legislatur eine solche Untersuchung der Energiewende vorgeschrieben hatte. Insgesamt untersuchten die Wissenschaftler der beiden Institute sechs Themenfelder:

- Der zu erwartende Strombedarf,

- der Stand der Versorgungssicherheit,

- der Stand des Netzausbaus,

- der Stand des Ausbaus der erneuerbaren Energien,

- der Stand der Digitalisierung und

- der Stand des Wasserstoffhochlaufs.

Strombedarf soll steigen

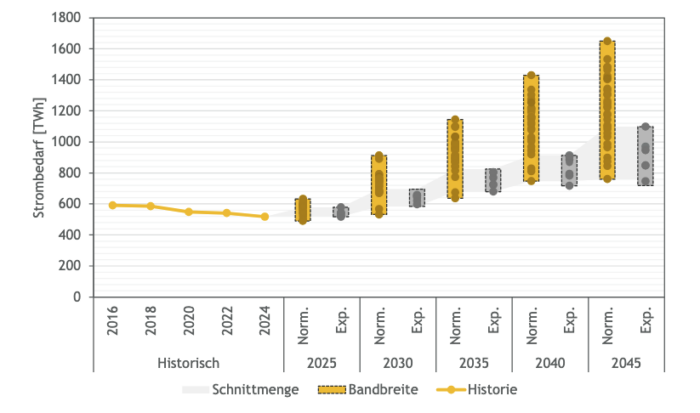

In mehreren untersuchten Szenarien beobachteten die Institute einen starken künftigen Anstieg des Strombedarfs. Sofern Deutschland seine Klimaziele erreichen wird, wird ein starker Anstieg des Strombedarfs erwartet.

Im vergangenen Jahr lag der Jahresstromverbrauch bei rund 465 Terawattstunden (TWh). Laut dem Bericht soll er im Jahr 2030 im Bereich zwischen 600 und 700 TWh liegen, je nach normativen oder explorativen (erforschenden) Szenarien. Es besteht jedoch eine Unsicherheit im Niveau des Anstiegs und der Geschwindigkeit.

Entwicklung des Bruttostromverbrauchs. Foto: EWI & BET (2025): Energiewende. Effizient. Machen. – Monitoringbericht zum Start der 21. Legislaturperiode, im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie

Der Trend der vergangenen Jahre zeigt dabei insgesamt eher einen Rückgang der Stromnachfrage. Darauf weist auch der neue Bericht hin: „Seit den Krisenjahren ab 2019 und verstärkt seit der Energiekrise 2022 ist der industrielle Stromverbrauch rückläufig. Eine vollständige Rückkehr zum Vorkrisenniveau ist hier seither nicht zu verzeichnen.“

[etd-related posts=“5226681,5182415″]

Die untersuchten explorativen Szenarien würden eher von einem moderateren Anstieg der Stromnachfrage ausgehen. Die Klimaziele würden dabei allerdings verfehlt werden. „Die Entwicklung des Strombedarfs hängt wesentlich von zu treffenden klima- und industriepolitischen Entscheidungen ab“, heißt es im Monitoring. Dies wird bereits als „eine Abwägung zwischen industriepolitischen und klimapolitischen Zielen“ gedeutet.

Warnung vor weiterer Deindustrialisierung

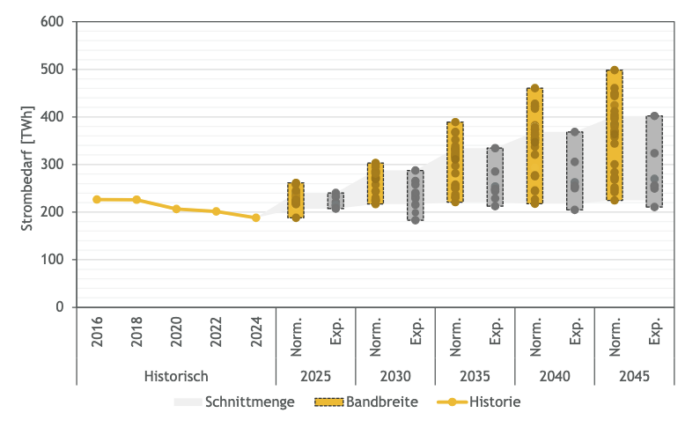

Sofern sich die deutsche Industrie nicht noch weiter verringert, wie in den vergangenen Jahren bereits geschehen, also stabil bleibt, erhöhe sich ihr Strombedarf, so die Studienautoren. Wenn allerdings „energieintensive Prozessschritte ausgelagert werden“, reduziere sich der Strombedarf der deutschen Industrie weiter.

In wenigen Szenarien mit gleichbleibender Industrie muss der Staat Finanzhilfe leisten, damit die deutschen Industriebetriebe sich an die Klimaziele anpassen und gleichzeitig „wirtschaftlich tragfähig“ sein können.

Entwicklung des Strombedarfs im Industriesektor. Foto: EWI & BET (2025): Energiewende. Effizient. Machen. – Monitoringbericht zum Start der 21. Legislaturperiode, im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie

In einigen Fällen müsse die Industrie auch selbst in die Tasche greifen. So würden sich die höchsten Netto-Mehrausgaben für die Industrie im Szenario „Fokus Wasserstoff“ ergeben. Dabei ist die Rede von insgesamt 475 Milliarden Euro für den Zeitraum 2025 bis 2045.

Doch der Bericht erwähnt auch Unsicherheiten bei den Elektrifizierungspfaden der Industrie. Das betreffe etwa „die langfristige Vereinbarkeit der mit den Zielpfaden verbundenen Energiepreisniveaus mit der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Industrie“. Oder einfacher: Ob die Energiepreise langfristig auf dem aktuellen Stand bleiben und die Industrie trotzdem wettbewerbsfähig bleibt.

Der Bericht weist zudem klar darauf hin, dass ein Anstieg der Energiepreise durch Einhalten der Klimaziele möglich ist. In diesem Fall „könnte sich dies auf Produktionskosten auswirken“. Die Folge wären eine weitere Deindustrialisierung und damit ein noch geringerer Strombedarf.

Versorgungssicherheit fragwürdig, Flexibilität gefordert

Eine hohe Versorgungssicherheit herrscht, wenn ein Stromsystem zu jeder Zeit eine sichere Stromversorgung garantieren kann. Die Institute betonen die Wichtigkeit des Ausbaus „von gesicherter Leistung sowie eine Erhöhung von Flexibilitäten bei Einspeisern und Entnahmen“.

Mit „gesicherter Leistung“ sind steuerbare Grundlastkraftwerke gemeint, die Strom liefern können, wenn die Sonne nicht ausreichend scheint und auch die Windkraft schwächelt. Hierfür kommen künftig nur Gaskraftwerke infrage, da die Bundesregierung weiter am Atomausstieg festhält und Kohle ebenso heruntergefahren werden soll. Die Bundesnetzagentur sprach hier kürzlich von einem zusätzlichen Bedarf von bis zu 35,5 Gigawatt (GW) bis 2035.

[etd-related posts=“5236485″]

Unter „Flexibilitäten“ sind etwa Stromspeicher, Elektrofahrzeuge oder netzdienliches Verbrauchsverhalten gemeint. Letzteres besagt, künftig soll sich der Verbrauch der Erzeugung anpassen, nicht umgekehrt wie bisher. Das Wort „Flexibilität“ kommt dabei im Monitoring knapp 250 Mal vor, was dessen Wichtigkeit zeigt. Sowohl der Ausbau der „gesicherten Leistung“ als auch die „Flexibilitäten“ sind „zur Aufrechterhaltung des definierten Versorgungssicherheitsstandards erforderlich“.

Laut dem Bericht sei die „zukünftige marktseitige Versorgungssicherheit […] unsicher“. Sie richte sich maßgeblich nach der Entwicklung der Stromnachfrage, nach steuerbaren Kapazitäten und nach den Flexibilitäten. Die netzseitige Versorgungssicherheit hänge vom Netzausbau, vom Redispatch und notfalls von Netzreservekraftwerken ab.

In diesem Zuge weist das Monitoring auch auf den kürzlich erschienenen Systemstabilitätsbericht 2025 der Übertragungsnetzbetreiber hin. Dieser zeigte massive Sicherheitslücken im bereits stark umgebauten Stromnetz auf. Gleichzeitig wies er auf dringenden Handlungsbedarf bei der Deckung von Momentanreserve- und Blindleistungsbedarfen hin.

[etd-related posts=“5212279,5123560″]

Kosteneffizienz „unzureichend“

Im Weiteren kritisierten die Institute, dass viele Studien den Aspekt der Kosteneffizienz der Energiewende „nur unzureichend“ berücksichtigen. Sie solle künftig stärkere Berücksichtigung in politischen Entscheidungen finden.

Die Autoren empfehlen hierzu „ein systemdienliches Zusammenspiel von steuerbaren Kraftwerken, erneuerbaren Energien, Flexibilitäten einerseits sowie Netzen andererseits“. Ein solches könne die Systemkosten reduzieren.

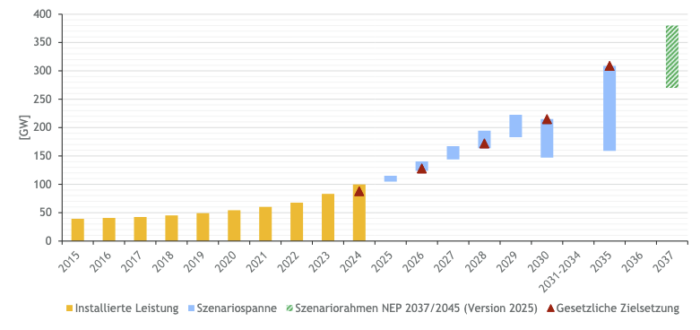

Ausbau der „erneuerbaren“ Energien

Trotz zunehmender Drosselungen von Windkraft- und Solaranlagen ist laut dem Monitoring der Ausbau der „erneuerbaren“ Energieanlagen „weiterhin in hohem Umfang notwendig, um die Klimaziele zu erreichen“. Das könnte laut manchen Fachleuten anders aussehen, wenn Kernkraftwerke die „gesicherte Leistung“ bilden würden.

Die Photovoltaik dürfte laut den Instituten das EEG-Ziel (Erneuerbare-Energien-Gesetz) für 2030 von 215 GW erreichen. Das wäre allerdings nur möglich, wenn die Rahmenbedingungen bestehen blieben. Diese will Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) jedoch ändern. „In den letzten Monaten ist festzustellen, dass sich die Zubaudynamik im Segment der Aufdachanlagen abschwächt. Dies könnte auch negative Effekte auf die Zielerreichung bis 2030 haben, wenn sich dies fortsetzt und nicht anderweitig kompensiert wird“, heißt es.

Installierte Leistung und Entwicklungspfade der erneuerbaren Stromerzeugungstechnologie Photovoltaik für die Jahre 2015–2037. Foto: EWI & BET (2025): Energiewende. Effizient. Machen. – Monitoringbericht zum Start der 21. Legislaturperiode, im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie

Nach den vorhandenen explorativen Szenarien werde Wind an Land sein EEG-Ziel von 115 GW bis 2030 womöglich verfehlen. Aktuell sind es 66,3 GW, der Zubau geht nur langsam voran. Wind auf See dürfte die gesetzlichen Ziele von 30 GW für 2030 aufgrund netzbedingter Verzögerungen erst im Jahr 2032 erreichen.

Das Monitoring hält das gesetzliche Ziel von mindestens 80 Prozent „erneuerbarer“ Stromerzeugung bis 2030 für „erreichbar“. Zuletzt war der Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung allerdings rückläufig. „Die Erreichung des EE-Strommengenziels hängt stark von den tatsächlichen Wetterbedingungen und Abregelungen ab“, heißt es im Bericht. Die Wissenschaftler geben daher eine Spanne zwischen 62 Prozent und 97 Prozent „Erneuerbaren“-Anteil am Bruttostromverbrauch für das Jahr 2030 an.

Relevant für den Zubau „erneuerbarer“ Energien seien zudem die spezifischen gesetzlichen Vorgaben.

[etd-related posts=“5217025,5205036″]

Netzausbau weiter „zwingend erforderlich“

Eine wichtige Maßnahme der Energiewende bleibt der Netzausbau im Transport- und Verteilnetz. Das Monitoring bezeichnet ihn als „zwingend erforderlich“. Das ermögliche erst die Netzintegration der „erneuerbaren“ Energiequellen.

In den vergangenen Jahren habe es verschiedene Verzögerungen gegeben. Der Übertragungsnetzausbau erfolgt nicht kontinuierlich. Doch die Institute vermuten aufgrund des aktuell erwarteten Ausbaus des landseitigen Übertragungsnetzes deutliche Fortschritte bis 2030.

Die Kosten für die Umsetzung des Netzentwicklungsplans seien wegen angespannter Lieferketten jedoch von 320 auf 440 Milliarden Euro gestiegen – nur im Übertragungsnetz. Hinzu kommen weitere Kosten im Verteilnetz. Auch hier habe es einen Kostenanstieg auf deutlich über 235 Milliarden Euro bis 2045 gegeben. Die Institute berufen sich dabei auf Daten der veröffentlichten Netzausbaupläne. Es ist die Rede von einer Verdopplung der bisherigen jährlichen Investitionsbedarfe.

Weitere Erhöhungen seien wahrscheinlich, da rund 20 bis 25 Prozent der Niederspannungs- und Mittelspannungsebene in den bisherigen Ausbauplänen nicht eingeschlossen und zudem die im Markt beobachteten Preissteigerungen bislang nicht ausgewiesen wären.

Möglich könnten auch Gesamtnetzkosten von mehr als einer Billion Euro sein. Erst kürzlich ermittelte eine Studie im Auftrag der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) für diese Sparte 1,2 Billionen Euro bis 2049, die gesamte Energiewende komme auf bis zu 5,4 Billionen Euro.

Die Wissenschaftler empfehlen die nationale Umsetzung der RED-III-Richtlinie, was Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen könnte.

Maßnahmen durch Reiche

Auf Grundlage des Berichts schlägt Reiche zehn konkrete wirtschafts- und wettbewerbsfreundliche „Schlüsselmaßnahmen“ vor. In diesem Zehn-Punkte-Plan ist beschrieben, was seit Kurzem als „Hellbrise“ beziehungsweise als „Dunkelflaute“ bezeichnet wird:

„Die installierte Leistung aus Solar und Wind reicht heute phasenweise weit über den realen Bedarf hinaus, während zu Zeiten mit wenig Wind und wenig Sonne die Versorgungslücke nur durch fossile Erzeuger oder Importe geschlossen werden kann.“

Ministerin Katherina Reiche (CDU) will bei der Energiewende die Kosten auf den Prüfstand stellen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Als ersten Schritt würde Reiche deswegen künftig nur so viel zubauen lassen, wie das Stromsystem tatsächlich benötigt und es ökonomisch effizient ist. Das soll die Systemkosten reduzieren und ineffiziente Überkapazitäten vermeiden. Ebenso beabsichtigt die Ministerin, die fixen Einspeisevergütungen für neue Solaranlagen abzuschaffen sowie die Vergütung bei negativen Preisen vollständig zu beenden.

Neben dem fortlaufenden Ausbau der „erneuerbaren“ Energien sollen auch Netze und die dezentrale Flexibilität synchron ausgebaut werden. Am 2030er-Ziel des 80-Prozent-„Erneuerbaren“-Anteils will sie aber festhalten.

[etd-related posts=“5129773,5214406″]

Wichtig ist Reiche auch die Versorgungssicherheit. Dazu will sie Ausschreibungen für flexible Grundlastkraftwerke, insbesondere Gaskraftwerke mit Umstellungsperspektive auf Wasserstoff, priorisieren. „Bis Ende dieses Jahres brauchen wir Klarheit über die ersten Ausschreibungen für den Zubau von neuen Gaskraftwerken“, schreibt die CDU-Politikerin.

Im Weiteren legt sie ihr Augenmerk auf Flexibilität und Digitalisierung, zukunftsgerichtete Forschung, die Förderung des Wasserstoffhochlaufs und den Einsatz von CCS-Technologie in Kraftwerken.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion