Rauf oder runter? Rätsel um Entwicklung des deutschen Strombedarfs

In Kürze:

- Mehrere Studien und Organisationen prognostizieren einen deutlichen Anstieg beim deutschen Stromverbrauch.

- Die Daten der vergangenen Jahre zeigen jedoch vielmehr einen negativen Trend.

- Die Ursache für diese Diskrepanz findet sich in der deutschen Wirtschaft. Ein naheliegender Sektor fällt hier besonders auf.

Immer wieder ist zu hören, dass der Strombedarf von Deutschland in den kommenden Jahren und Jahrzehnten deutlich ansteigen wird. Das begründe sich mit der umfassenden Elektrifizierung unserer Gesellschaft.

Sei es auf unseren Straßen durch die sogenannte Verkehrswende durch immer mehr E-Autos oder in unseren Heizungskellern mit der Wärmewende: Hier sollen künftig primär Wärmepumpen zum Einsatz kommen, die mit Strom statt mit fossilen Brennstoffen wie Gas oder Öl funktionieren. Auch die zunehmende Automatisierung von Industrieprozessen soll den Strombedarf erhöhen.

[etd-related posts=“5207637,5212279″]

Wird sich der Strombedarf verdoppeln?

Gleich mehrere Ausarbeitungen prognostizieren eine deutlich steigende Stromnachfrage in Deutschland. Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Path to Zero werde sich der Bedarf bis 2045 auf bis zu 881,5 Terawattstunden (TWh) pro Jahr erhöhen. Das entspricht fast dem Doppelten des aktuellen Bedarfs.

Dabei seien die errechneten 881,5 TWh kein Ergebnis eines Extremszenarios. Es handele sich vielmehr um ein konservatives Szenario mit einem verlangsamten Umstieg auf Elektromobilität und elektrische Wärmepumpen. Zudem gehe Path to Zero hier von hohen Wasserstoffimporten statt von eigener, stromintensiver Wasserstoffproduktion aus.

[etd-related posts=“4882570,4802644″]

Stromverbrauchsprognosen für Deutschland bis 2045. Foto: mf/Epoch Times, Daten: SMARD, Handelsblatt

Das Ergebnis deckt sich mit verschiedenen Energiewendestudien der vergangenen Monate, wie „Handelsblatt“ ausgewertet hat. Neben der neuen Studie von Path to Zero untersuchte die Zeitung auch Publikationen von Agora Energiewende, McKinsey, EnBW und Epico. Drei der Studien schätzen den Strombedarf im Jahr 2045 sogar auf mehr als 1.000 TWh ein.

Dieser Ansicht ist auch Matthias Reckzügel, Professor für innovative Energiesysteme an der Hochschule Osnabrück. Schafft es die Politik, ihre angestrebten Elektrifizierungspläne erfolgreich umzusetzen, rechnet Reckzügel mit einem Jahresstromverbrauch von 1.000 bis 1.500 TWh. Falls alle Sektoren umgehend eine komplette Elektrifizierung erfahren, seien sogar rund 2.500 TWh pro Jahr nötig.

Der Bundesverband Erneuerbare Energie sagt ebenfalls einen Verbrauchsanstieg voraus. So soll der jährliche Bruttostromverbrauch bereits bis 2030 von aktuell 510 auf bis zu 705 TWh ansteigen.

Verbrauch aktuell rückläufig?

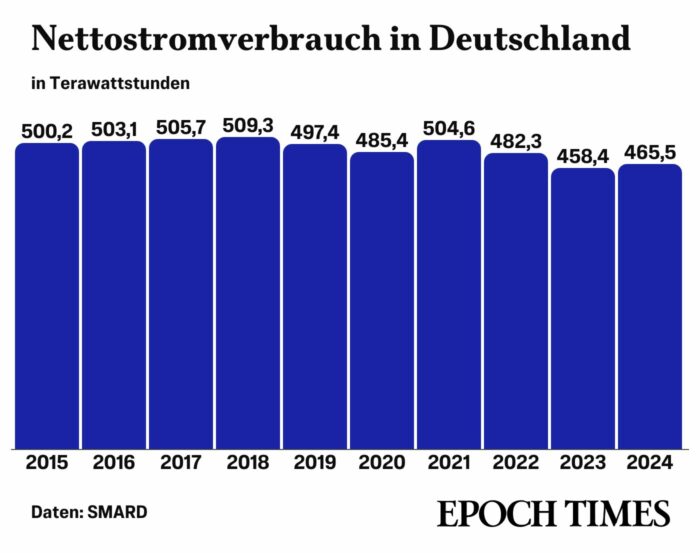

Der Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre lässt von all dem nichts erahnen. Vielmehr ist eine Stagnation oder ein leichter Abwärtstrend zu erkennen. Im vergangenen Jahr lag der Nettostromverbrauch, auch als Netzlast bezeichnet, bei insgesamt 465,5 TWh. Das ist ein leichter Anstieg von 1,5 Prozent im Vergleich zu 2023. Allerdings war der Verbrauch 2021 schon bei 504,6 TWh. Noch höher war er im Jahr 2018. Seither ist er um 8,6 Prozent gegenüber 2018 beziehungsweise 7,7 Prozent gegenüber 2021 gesunken.

Jährlicher Stromverbrauch in Deutschland seit 2015. Foto: mf/Epoch Times, Daten: SMARD

Einen neuerlichen Abwärtstrend zeigen zudem die Stromverbrauchsdaten vom ersten Halbjahr 2025. Von Januar bis Juni hatte die Bundesrepublik einen Bedarf von 232,1 TWh. Im Vorjahreszeitraum belief sich der Nettostromverbrauch auf 233,7 TWh – ein Rückgang von 0,7 Prozent.

Gestiegener Strombedarf in mehreren Sparten

Dabei hätte der Stromverbrauch bereits in den vergangenen Jahren ansteigen müssen. So sind etwa die Bestandszahlen von Elektroautos deutlich gestiegen. Anfang 2015 gab es nur 18.948 E-Autos auf deutschen Straßen, was einem Anteil von 0,04 Prozent des hiesigen Pkw-Bestands entsprach. Fünf Jahre später waren es bereits 136.617 Elektroautos. Der Anteil kletterte damit auf 0,29 Prozent. Anfang 2025 wuchs der E-Auto-Bestand auf 1.651.643 auf nunmehr 3,35 Prozent an.

[etd-related posts=“5117149,5157788″]

Eine rasante Verbreitung fand ebenfalls bei den Wärmepumpen statt. Belief sich deren Bestand Anfang 2017 noch auf rund 750.000 Anlagen, sind 2025 schon rund 2,1 Millionen Wärmepumpen im Einsatz.

Der jährliche Strombedarf aller reinen E-Autos in Deutschland liegt bei rund 4,7 TWh, was 1 Prozent des deutschen Jahresstromverbrauchs entspricht. Mit rund 6,3 TWh ist der Strombedarf aller deutschen Wärmepumpen im Bestand etwas höher.

Hinzu kommt noch ein erhöhter Strombedarf durch Automatisierung in der Industrie. Genaue Daten liegen hierzu nicht vor. Als Hinweis dient aber der Anstieg des Stromverbrauchs der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) um 7,9 TWh von 2015 bis 2025. Diese Sparte kommt der Automatisierung nahe. Dieser Wert stellt allerdings nur einen Maximalwert dar, da nicht der gesamte IKT-Verbrauch auf industrielle Automatisierung entfällt.

Wie sich diese Bereiche künftig weiterentwickeln werden, bleibt abzuwarten. Zuletzt schwächte sich der Boom bei E-Autos und bei Wärmepumpen stark ab. Zugleich stehen mit Regularien wie der CO₂-Steuer und dem von der EU anvisierten Verbrennerverbot ab 2035 für Neuwagen die Weichen aktuell auf Elektrifizierung.

Warum geht der Verbrauch zurück?

Die große Frage ist nun, warum der deutsche Stromverbrauch nicht längst einen deutlichen Anstieg erfahren hat. Die Antwort ist primär in der Wirtschaft zu finden. Aufgrund zahlreicher Krisen wie Corona-Pandemie, Energiekrise und hoher Energiepreise durchlebt Deutschland eine hohe Zahl an Insolvenzen, Betriebsschließungen und Verlagerungen in der Industrie und im Gewerbe.

[etd-related posts=“4955979,5152581″]

Unlängst brach eine Debatte über die Situation um den Standort Deutschland aus. Einige Kritiker sprechen bereits von einer laufenden Deindustrialisierung, nicht zuletzt wegen der schwächelnden Automobilindustrie, des einstigen Zugpferds des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Die deutsche Wirtschaft befindet sich mitten in einer Rezession.

Viele Unternehmen schließen ihre Produktionsstandorte hierzulande und siedeln sich im Ausland an. Die Produktionszahlen in der Industrie erreichen immer wieder Tiefstände.

Ein großer Standortnachteil von Deutschland sind vor allem die hohen Strompreise, die mit die höchsten in ganz Europa sind. Gleichzeitig haben bereits viele Unternehmen über Stromengpässe geklagt. Erst im vergangenen Jahr stufte die Industrie- und Handelskammer die Energieversorgung als „nicht verlässlich“ ein.

Die marode Stimmung in der deutschen Wirtschaft spiegelt sich auch im Bruttoinlandsprodukt (BIP) wider. In den vergangenen beiden Jahren war dieses Barometer für die wirtschaftliche Leistung im Minus: 2023 bei –0,3 Prozent und 2024 bei –0,2 Prozent. Mit Ausnahme des Pandemiekrisenjahres 2020 befand sich das deutsche BIP seit 2010 stets im positiven Bereich. Im zweiten Quartal 2025 schrumpfte die deutsche Wirtschaft erneut. Das BIP sank um 0,3 Prozent.

[etd-related posts=“5184629,5218916″]

Weniger Industrie – weniger Stromverbrauch

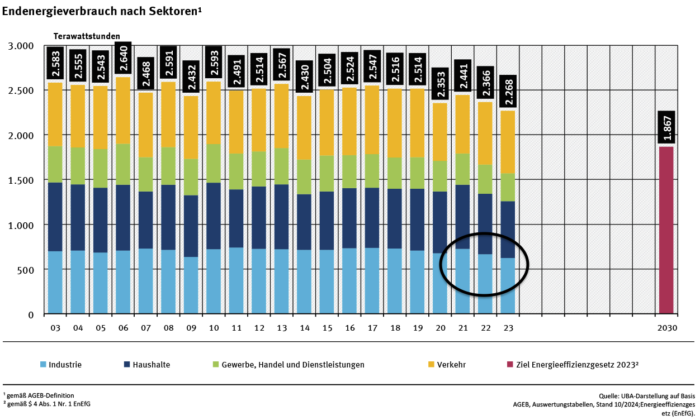

Die zahlreichen Insolvenzen, Werksschließungen und Abwanderungen wirken sich auf den Energieverbrauch der deutschen Industrie aus. Seit 2021 sank der Verbrauch deutlich.

Endenergieverbrauch nach Sektoren. Von 2021 bis 2023 ist ein deutlicher Rückgang bei der Industrie (hellblaue Balken) zu erkennen (schwarzer Kreis). In den Jahren davor hielt er sich weitgehend konstant. Foto: Umweltbundesamt

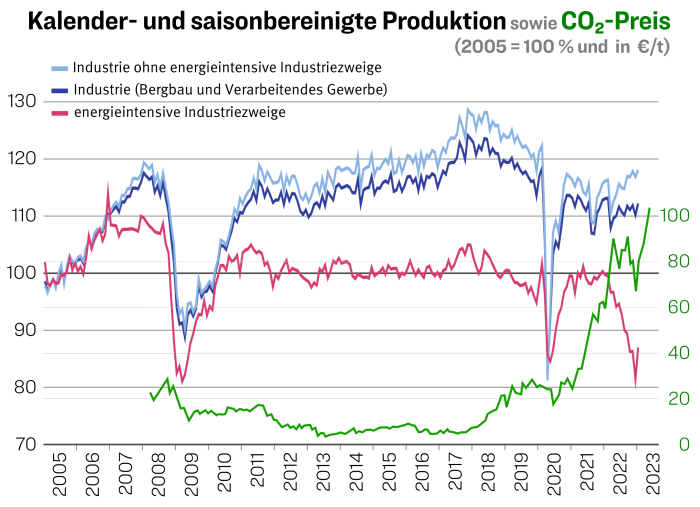

Einen gewissen Einfluss haben sicherlich auch Energiespar- und Effizienzmaßnahmen. Allerdings sind diese nicht erst seit 2021 in der deutschen Wirtschaft ein Thema. Ausschlaggebend sind hier besonders die energieintensiven Industriezweige. Das Statistische Bundesamt hat bei deren Produktion seit Anfang 2022 fast durchgehend eine rückläufige Entwicklung registriert.

Die energieintensive Industrie in Deutschland schwächelt nicht erst seit dem Ukraine-Konflikt. Spätestens seit Anfang 2018, dem ersten Preissprung der CO₂-Zertifikate, geht es bergab. Foto: ts/Epoch Times, mit Material von Statistisches Bundesamt und Wien Energie

Im Zeitraum von Februar 2022 bis Juli 2023 sank die Produktion in der energieintensiven Industrie um 16,7 Prozent. Das ist weit mehr, als die gesamte Industrieproduktion im selben Zeitraum schrumpfte. Hier lag der Rückgang nur bei 2,8 Prozent.

[etd-related posts=“4845855,5182415″]

Debatte des „Erneuerbaren“-Ausbaus

Die anfangs erwähnten Studien unterscheiden sich teils erheblich in ihren Empfehlungen für den Fortgang der Energiewende in Deutschland. Alle ausgewerteten Szenarien und Prognosen planen jedoch mit steigender Stromnachfrage sowie einem weiteren deutlichen Zubau der „erneuerbaren“ Energien.

So geht etwa eine Studie des Energiekonzerns EnBW bei Photovoltaik nur von einem Zubau auf 254 Gigawatt bis 2045 aus – deutlich weniger als die anderen Studien. Trotzdem müsste auch für dieses Ziel die hohe Zubaugeschwindigkeit der vergangenen Jahre erhalten bleiben. Aktuell hat die Photovoltaik in Deutschland eine installierte Leistung von 110,3 Gigawatt (Stand 26. August 2025).

Die Geschwindigkeit des Ausbaus der Erneuerbaren in Deutschland steht derzeit politisch zur Debatte: Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat ein „Energiewende-Monitoring“ in Auftrag gegeben, das am 31. August fertig werden soll. Hintergrund sind die zuletzt niedrigeren Wachstumsprognosen.

(Mit Material von dts)

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion