Philippsburg: Kernkraftwerk weicht Megabatteriepark – Verein: „Ein Rückschritt“

In Kürze:

- EnBW plant für den Kraftwerksstandort Philippsburg einen großen Batteriepark.

- Noch stehen allerdings die Genehmigung und die Investitionsentscheidung aus.

- Überraschend unterschiedlich ist der Vergleich der Stromausbeute des Großspeichers und früherer Reaktoren.

- Der Rückbau der Reaktoren ist im Prozess. Dennoch besteht die Hoffnung auf eine Wiederinbetriebnahme.

Philippsburg war in der Vergangenheit berühmt für sein Kernkraftwerk. Doch nach 35 Jahren Betriebszeit musste es der Betreiber, die EnBW Kernkraft GmbH, im Rahmen des deutschen Atomausstiegs bereits 2019 endgültig stilllegen.

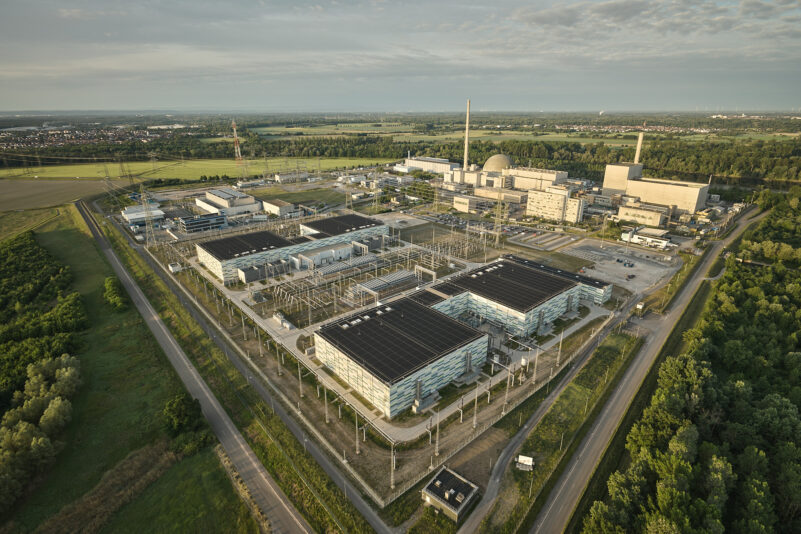

Dennoch dürfte dieser Kraftwerksstandort auch in Zukunft noch ein wichtiger Knotenpunkt der deutschen Energieversorgung sein. Denn laut EnBW soll dort einer der größten Batteriespeicher Deutschlands entstehen.

Ein Verein, der sich weiterhin für die Kernkraft in Deutschland einsetzt, bezeichnet diese Entwicklung hingegen als „Rückschritt“.

Knotenpunkt im deutschen Stromnetz

Für den neuen Batteriepark auf dem Kraftwerksgelände sind eine Leistung von 400 Megawatt (MW) und eine Kapazität von 800 Megawattstunden (MWh) angegeben. Das bedeutet, dass der voll aufgeladene Speicher diese Leistung theoretisch für zwei Stunden abgeben kann, bis er vollständig entladen ist.

Steht mehr Strom aus Windkraft- und Solaranlagen zur Verfügung, als Haushalte und Industrie gerade benötigen, nimmt der Speicher den überschüssigen Strom aus dem Netz auf. Wird der Strom später im Netz benötigt, kann der Batteriespeicher diesen wieder einspeisen.

Allerdings befindet sich das Projektvorhaben noch in einem frühen Stadium, wie die EnBW-Pressesprecherin Ramona Sallein der Epoch Times mitteilte. „Das Vorliegen einer Baugenehmigung und die finale Investitionsentscheidung der EnBW stehen noch aus.“

[etd-related posts=“5205520,5008419″]

Der Energieanbieter bezeichnet die Bedingungen für einen Batteriespeicher an diesem Standort als „optimal“. Das wichtigste Argument ist der vorhandene Netzanschluss. „Hier liegt bereits eine Anschlusszusage durch TransnetBW vor“, so Sallein. „Zugleich ist der Bedarf nach der kurzfristig verfügbaren Flexibilität im Energiesystem, die dieser Speicher zur Verfügung stellen kann, sehr hoch.“ Das bedeutet, dass die häufigen Stromüberschüsse – besonders durch Solarenergie – dringend Zwischenspeichermöglichkeiten erforderlich gemacht haben.

Die Realisierung dieses Batterieparks dauere laut Sallein jedoch noch bis Ende 2027 an – bei optimalem weiteren Verlauf. Verzögerungen trotz guter Bedingungen könnte es durch aktuelle Anmeldestaus für Batterieparks geben.

„Ein Rückschritt“ in Bezug auf Energieversorgung?

Der kernkraftbefürwortende Verein Nuklearia ist hingegen nicht sonderlich erfreut über die Entwicklung am Standort Philippsburg. Niels Harksen, Pressesprecher von Nuklearia, schilderte der Epoch Times auf Anfrage: „Deutschland verlor ein hervorragendes Kernkraftwerk, das günstig, planbar und umweltfreundlich Strom produzierte.“

Laut Harksen sei der geplante Batteriepark im Vergleich zur Leistungsausbeute der Kernreaktoren „ein Rückschritt“. Er erklärte: „Während allein Block 2 des Kernkraftwerks Philippsburg bei voller Last täglich rund 33.650 MWh Strom erzeugte, kann der Batteriespeicher lediglich 800 MWh einspeichern – Strom, der zuvor zudem in einem anderen Kraftwerk produziert werden musste.“

Block 1 hatte mit 890 MW weniger Leistung als Block 2, erreichte aber im Schnitt auch noch rund 21.350 MWh Strom pro Tag. Als noch beide Blöcke in Betrieb waren, haben diese somit in Summe täglich rund 55.000 MWh bereitgestellt.

Der angegebene Kapazitätswert könnte sich durch die Anknüpfung an die neue Gleichstromverbindung Ultranet verbessern. Diese Trasse soll voraussichtlich Ende 2026 fertiggestellt sein und Windstrom aus Norddeutschland im Südwesten des Landes verfügbar machen. Dazu hat der Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW direkt neben dem Energiepark bereits ein großes Gleichstrom-Umspannwerk errichtet.

Bei ausreichendem Stromangebot ermöglicht dieser Netzausbau unter Umständen mehrere Lade- und Entladezyklen pro Tag. Ausgelegt sind die Speicher in der Regel auf zwei Lade- und Entladephasen pro Tag, auch 2-Stunden/2-Zyklen-Speicher genannt. Gibt es jedoch keinen Stromüberschuss, kann der Großspeicher gar nicht aufgeladen werden – und gibt somit auch keinen Strom ab.

[etd-related posts=“3697275,4963013″]

„Erneuerbare“ benötigen eine jederzeit verfügbare Reserve

Aus der Sicht von Nuklearia könnten Windkraft und Solarenergie „nicht dieselbe Versorgungssicherheit gewährleisten wie ein Kernkraftwerk“. Sein Argument: „Kernkraftwerke produzieren Strom, unabhängig von Tageszeit und Wetter. Windkraft- und Photovoltaikanlagen dagegen erzeugen stark schwankend.“

Dabei erwähnte er die sogenannten Dunkelflauten in den Wintermonaten, wenn die Produktion von Wind und Solar „auf einen Bruchteil des Durchschnittswertes abfällt“. Gerade im Winter können Dunkelflauten laut Harksen jedoch „mehrere Tage, in manchen Fällen sogar Wochen dauern“. Er fügte hinzu: „Batteriespeicher mit ausreichend Speicherkapazität für diese Zeiträume wären unerschwinglich teuer.“

Aus der Sicht von Harksen benötigten Windkraft- und Solaranlagen daher für eine zuverlässige Stromversorgung zusätzlich zu Batterieparks auch noch eine Backup-Infrastruktur aus Kraftwerken mit planbarer Leistung. „Das ist auch der Grund, warum sowohl Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) als auch Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) auf den Neubau von Gaskraftwerken setzen.“

[etd-related posts=“4359501,5178170″]

Festhalten an der Energiewende

Trotz dieser Leistungsunterschiede von Kernkraft und Großspeicher hält EnBW am Weg der Energiewende fest. Peter Heydecker, Vorstand für Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur bei EnBW, erklärte die wichtige Aufgabe von Großbatteriespeichern.

Sie dienten dazu, „kurzfristig zwei Seiten miteinander in Einklang zu bringen: die wetterabhängige Erzeugungsleistung der erneuerbaren Energien und den tatsächlichen Strombedarf von Haushalten, Gewerbe und Industrie“. Die Stromspeicher würden die nötige Flexibilität im Stromnetz garantieren.

Auch Bürgermeister Stefan Martus teilte freudig mit: „Philippsburg ist bereits seit einem halben Jahrhundert einer der wichtigsten Energiestandorte in ganz Deutschland. Diese herausragende Rolle soll unsere Gemeinde auch in Zukunft haben: als Ankerpunkt und riesiger Speicher für eine nachhaltige Stromerzeugung.“

Laut EnBW werde das Großprojekt ohne staatliche Förderung realisiert. Neben den Erlösen aus der Vermarktung der Strommengen soll sich der Speicher über das Angebot von netzdienlichen Leistungen finanzieren.

Die obere Hälfte des Sicherheitsbehälters im Block 1 des Kernkraftwerks Philippsburg ist mittlerweile komplett verschwunden und gibt den Blick auf das umgebende Reaktorgebäude frei. Der Reaktordruckbehälter in der Bildmitte ist für seine Zerlegung mit Planen abgetrennt. Foto: EnBW

[etd-related posts=“5226681″]

Rückbau der Reaktoren

Im Kernkraftwerk produzierten damals zwei Reaktoren Strom für die Region. Seit 2017 und 2020 läuft deren Rückbau. Nach Aussage von Sallein befinde sich die Fläche außerhalb des Anlagengeländes der beiden Kraftwerksblöcke und stünde somit unabhängig vom Rückbau der Kernkraftwerksblöcke zur Verfügung. „Der Standort für das Projektvorhaben Batteriepark befindet sich im Energiepark Philippsburg, im nördlichen Teil des Geländes, nahe des TransnetBW-Konverters“, sagte sie.

Trotz des laufenden Rückbaus äußerte Harksen Hoffnung, dass eine Wiederinbetriebnahme der beiden Reaktoren stattfinden könne. Er stellte fest: „Der obige Vergleich zeigt, dass ein Kernkraftwerk den Standort weitaus besser nutzt als ein Batteriespeicher.“ Es hänge lediglich von der Politik ab. Sofern diese durch eine Änderung des Atomgesetzes den Betrieb von Kernkraftwerken in Deutschland wieder erlaubt, könne eine Reaktivierung von Block 2 des KKW Philippsburg beginnen.

Da der Rückbau von Block 1 drei Jahre früher begann, ist dieser weiter fortgeschritten. Sallein teilte der Epoch Times hierzu mit, dass der Betreiber bei Block 1 „bereits den Reaktordruckbehälter – also das frühere Herzstück der Anlage – vollständig entkernt und zerlegt“ hat. Zudem seien „im Maschinenhaus der Generator, große Teile der Turbinen sowie viele weitere Komponenten und Anlagenteile vollständig demontiert“.

[etd-related posts=“5181307,5183632″]

Anders sieht es in Block 2 aus. Sallein schilderte: „In KKP 2 liegt der Fokus aktuell auf der Demontage und Zerlegung der Einbauten des Reaktordruckbehälters – diese Arbeiten sind weit fortgeschritten.“ Zuvor hätten die Arbeiter den Primärkreis dekontaminiert, die Hauptkühlmittelleitungen vom Reaktordruckbehälter getrennt und zahlreiche Systeme dauerhaft außer Betrieb genommen. Insgesamt könne der Rückbau eines Reaktors laut Sallein „rund 15 Jahre dauern“.

„Wir sind zuversichtlich, dass ein Weiterbetrieb beispielsweise zur Versorgung eines KI-Rechenzentrums wirtschaftlich sinnvoll wäre“, gibt sich Harksen hoffnungsvoll. Die aktuelle Bundesregierung hat bisher keinen konkreten Richtungswechsel in der Atompolitik kommuniziert.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion