Gefahr oder wichtige Ergänzung? Die Vor- und Nachteile der Kernkraft

In Kürze:

- Die Kernkraft bringt verschiedene Vor- und Nachteile mit sich.

- Die Nachteile: Gefahr eines Super-GAUs, Missbrauch ist möglich und die Akzeptanz schwankt.

- Die Vorteile: hohe Leistungsausbeute, hohe Verfügbarkeit und geringer CO₂-Ausstoß.

- Atommüll hingegen hat neben den bekannten Nachteilen auch einen weniger bekannten Vorteil.

Kaum eine Kraftwerksart ist so umstritten wie die Kernkraft. Sowohl Kritiker als auch Befürworter finden sich in Regierungspositionen, in namhaften Organisationen und in der Bevölkerung.

Laut Daten der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA sind weltweit aktuell 416 Kernreaktoren in Betrieb. Der größte Anteil davon befindet sich mit 94 Einheiten in den USA, auf Platz zwei liegt China mit 58 Reaktoren, die fast alle in den vergangenen drei Jahrzehnten entstanden sind. Knapp dahinter liegt Frankreich mit 57 Reaktoren.

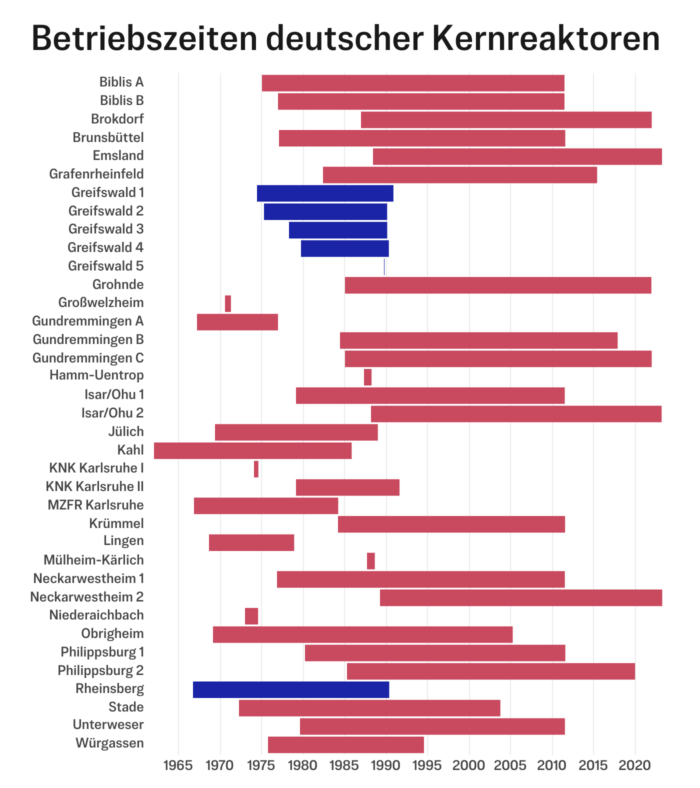

Das benachbarte Deutschland ist vor etwa 2,5 Jahren komplett aus der Kernkraft ausgestiegen. In der Spitze hatten West- und Ostdeutschland in Summe in den späten 1980er-Jahren insgesamt 28 Reaktoren an 21 Kraftwerksstandorten gleichzeitig in Betrieb.

Betriebszeiten aller 37 Kernreaktoren in Ost- (indigo) und Westdeutschland (rot). Foto: ts/Epoch Times

Gemeinsam haben die weltweiten Kernkraftwerke heute einen Anteil von rund 9 Prozent an der globalen Stromerzeugung. Seit dem Jahr 2001 ist dieser Anteil von 16,9 Prozent nahezu konstant gesunken – und das, obwohl die durch Kernreaktoren gewonnene Stromausbeute im selben Zeitraum minimal angestiegen ist. Das liegt vor allem am Boom der „erneuerbaren“ Energien und am weltweit gestiegenen Energiebedarf.

Im Folgenden analysieren wir, warum die Kernkraft so umstritten ist und welche Vor- und Nachteile sie hat.

Atommüll: Gefahr – und gefragter Brennstoff?

Ein vehementes Argument gegen die Kernkraft ist der resultierende Atommüll. Die abgebrannten Brennstäbe sind hoch radioaktiv und machen rund 3 Prozent des gesamten Atommüllaufkommens aus. Von ihnen geht jedoch rund 95 Prozent der gesamten Strahlung aus. Diese kann für eine extrem lange Zeit eine Gefahr für Mensch und Natur darstellen.

Es dauert mitunter Zehntausende Jahre oder weitaus länger, bis Brennstäbe signifikant an Radioaktivität verlieren. Besonders problematisch sind die langlebigen Isotope wie Plutonium-239 mit einer Halbwertszeit von gut 24.000 Jahren. Das wird deutlich übertroffen von Uran-238, das eine Halbwertszeit von knapp 4,5 Milliarden Jahren hat.

Bis heute gibt es kein fertiges Endlager für hoch radioaktiven Atommüll. – Noch, denn ab kommendem Jahr soll das Endlager Onkalo in Finnland fertiggestellt sein. Auch das benachbarte Schweden hat Anfang dieses Jahres mit dem Bau eines unterirdischen Endlagers begonnen. Die Fertigstellung soll in den 2030er-Jahren erfolgen.

[etd-related posts=“5181307,5183632″]

Die meisten Reaktoren können den nuklearen Brennstoff nur zu rund 5 Prozent nutzen, ehe er zu Atommüll wird. Einige wenige Reaktortypen können Brennstäbe aber länger verwenden – so etwa der Brutreaktor, auch Schneller Brutreaktor genannt. Diesen Namen verdankt er dem Umstand, dass er statt mit thermischen Neutronen mit schnellen Neutronen betrieben wird.

Russland betreibt seit 2016 erfolgreich den BN-800. Er gewinnt Strom zu 60 Prozent mit „abgebrannten“ Brennstäben anderer Kraftwerke, also mit Atommüll. China hat zwei Schnelle Brutreaktoren errichtet, wovon einer bereits in Betrieb ist. Indien betreibt ebenfalls seit Kurzem einen Brutreaktor.

Auch das Konzept des Dual-Fluid-Reaktors kann neben Thorium und Uran abgebrannte Brennelemente als Brennstoff verwerten. In Ruanda soll 2026 ein Versuchsreaktor entstehen.

Diese Reaktortypen können die Menge des Atommülls zumindest eindämmen, wenn auch nicht vollständig beseitigen. Der daraus resultierende Atommüll strahlt dann nur noch Hunderte statt Hunderttausende Jahre und mehr.

Viel konstante Energie aus den Atomen

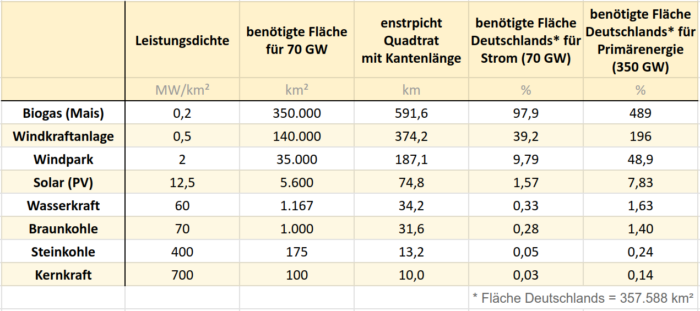

Ein Vorteil der Kernkraft ist die hohe Leistungsdichte. Der Diplom-Physiker Dieter Böhme bezifferte diese auf 700 Watt pro Quadratmeter (W/m²). Zum Vergleich: Steinkohle habe rund 400 W/m², Braunkohle 70 W/m². Die „erneuerbaren“ Kraftwerksarten besitzen jeweils noch weniger.

Leistungsdichte ausgewählter Energieträger. Foto: ts/Epoch Times nach Dipl.-Phys. Dieter Böhme

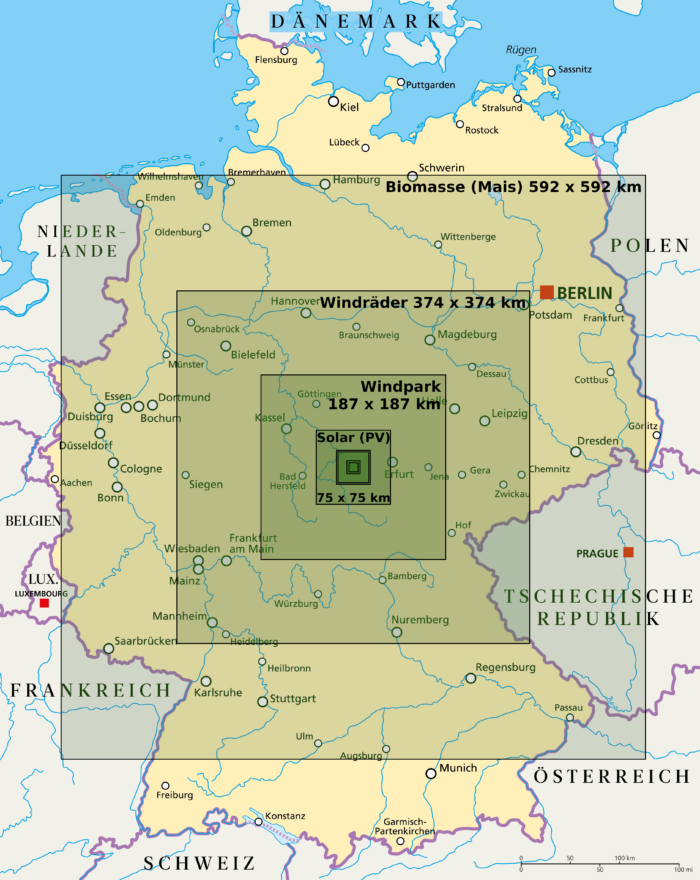

Je höher die Leistungsdichte, desto geringer ist die benötigte Fläche für eine bestimmte Leistungsmenge. Den größten Flächenbedarf hat Biogas. Es wäre laut Böhme nahezu die gesamte Fläche von Deutschland für Äcker nötig, wenn der Strombedarf aus Biogasanlagen gedeckt werden soll.

Bei hundertprozentiger Stromversorgung durch Kernkraft wären demnach lediglich 100 Quadratkilometer oder 0,03 Prozent der Landesfläche nötig. Das entspricht der Fläche der Stadt Heilbronn.

Flächenbedarf ausgewählter Energieträger zur Bereitstellung von 70 Gigawatt. Dies entspricht der maximalen Netzlast (Strom) Deutschlands. Die Quadrate innerhalb PV umfassen Wasserkraft, Braun- und Steinkohle sowie Kernkraft. Foto: ts/Epoch Times mit Material von PeterHermesFurian/iStock

Hohe Unfallgefahr bei Fehlern

Unvergessen sind jedoch die historischen Kernschmelzen von Tschernobyl im Jahr 1986 und Fukushima im Jahr 2011. Auch gab es weltweit einige weitere, weniger bekannte Reaktorunfälle mit partiellen Kernschmelzen wie beim Kernkraftwerk Three Mile Island in den USA im Jahr 1979. Solche Zwischenfälle sind meist aufgrund von bekannten Sicherheitslücken und Bedienungsfehlern entstanden.

[etd-related posts=“5008419″]

Beim bisher größten Super-GAU im ukrainischen Tschernobyl führten gleich mehrere Umstände und Fehler zur Katastrophe. Das Unglück geschah während eines Testszenarios. Kurz nach Testbeginn kam es zu zwei Explosionen mit Materialauswurf.

Im Vorfeld dieses Tests haben die Anlagenbetreiber mehrfach gegen die Betriebsvorschriften verstoßen sowie Sicherheits- und Warnsignale ignoriert oder deaktiviert. Mit einem vorsichtigeren Handeln wäre es wohl nie zu diesem Unglück gekommen.

Ein außergewöhnliches lokales Ereignis löste auch die Kernschmelze im japanischen Fukushima aus: ein Megaerdbeben mit anschließendem Tsunami. Allerdings richteten beide Naturkatastrophen keine direkten Schäden an den Reaktoren an. Der mangelnde Schutz vor Flutwellen sowie weitere bauliche und technische Mängel begünstigten letztlich den Super-GAU.

Beim japanischen Unglück ist eine hohe Menge an radioaktivem Material hauptsächlich in den Pazifik entwichen. Bei Tschernobyl verbreiteten sich die radioaktiven Stoffe auch weitläufig in der Atmosphäre.

Versorgungssicherheit durch grundlastfähige Energieerzeugung

Kernkraftwerke sind grundlastfähig. Mit Ausnahme von gelegentlichen Wartungen können sie durchgehend hohe Leistung in die Netze einspeisen. Das bietet ein hohes Maß an Versorgungssicherheit. Die drei letzten in Deutschland abgeschalteten Kernkraftwerke gehörten mit einer Verfügbarkeit von über 90 Prozent zu den besten ihrer Art. Im Durchschnitt liegt die Verfügbarkeit bei etwa 80 bis 85 Prozent.

[etd-related posts=“5224036,5216552″]

Missbrauch möglich

Ein weiterer Nachteil ist, dass die Kerntechnologie missbraucht werden kann, um damit nukleare Waffen zu entwickeln. Die Atombombe ist nach der Wasserstoffbombe die zerstörerischste Waffe, die je durch Menschenhand entstanden ist.

Niedriger CO₂-Ausstoß

Ein weiterer Vorteil von Kernkraftwerken – angesichts der Klimadebatte – ist ihr geringer CO₂-Ausstoß. Pro erzeugter Kilowattstunde emittieren sie nur 5 Gramm Kohlenstoffdioxid-Äquivalente. Alle anderen Kraftwerksarten – selbst Windkraft- und Photovoltaikanlagen – führen zu höheren Emissionen.

Um die Dekarbonisierung im Zuge der Energiewende zu realisieren, wäre die Kernkraft ein idealer Partner für Windkraft und Solarenergie. Viele Fachleute, einschließlich der Technikhistorikerin Anna Veronika Wendland, argumentieren deswegen, dass ein Land seine Klimaziele am besten mit Kernkraft im Kraftwerksportfolio erreichen kann.

[etd-related posts=“5174723,5205651″]

Partner bei der Energiewende

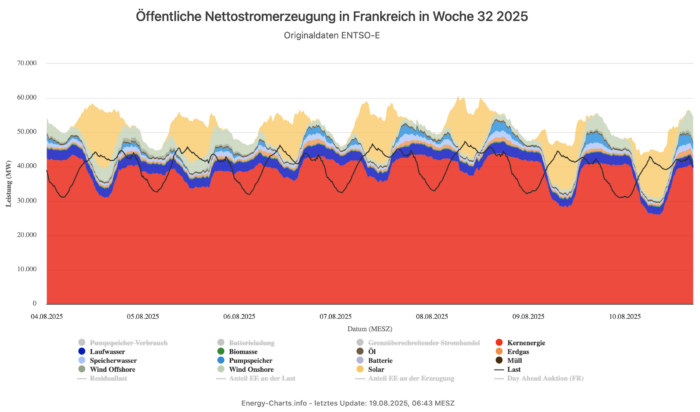

In der Diskussion um die mögliche CO₂-arme Ergänzung der Erneuerbaren wird immer wieder behauptet, Kernkraftwerke kämen dafür nicht infrage, denn sie seien nicht in ausreichendem Maß steuerbar. Stromdaten aus Frankreich beweisen das Gegenteil. Dort reduzieren die Betreiber deren Leistung regelmäßig zur Mittagszeit, um dem Strom von den nur teilweise regelbaren Photovoltaikanlagen „Platz“ zu gewähren.

Auf diese Weise bildet Kernkraft eine stabile Versorgungsbasis, während vor allem die Photovoltaik die Mittagsspitzen ergänzt. In dieser Kombination kann Frankreichs Energieversorgung eine der niedrigsten CO₂-Emissionen in Europa vorweisen. Gleichzeitig ist das Land überwiegend stromautark und ist Nettostromexporteur.

Die Stromerzeugung Frankreichs in Kalenderwoche 32 (4. bis 10. August). Foto: energy-charts.info/Fraunhofer ISE

Schwankende Akzeptanz der Bevölkerung

Verschiedene Ereignisse wie etwa Reaktorkatastrophen oder Energiemangel beeinflussen maßgeblich, inwieweit die Menschen die Kernkraft akzeptieren oder ablehnen. Nach den beiden Super-GAUs sank die Akzeptanz jeweils deutlich, besonders nach der Katastrophe in Fukushima. Die Akzeptanz sank nicht zuletzt aufgrund von kritischen Äußerungen aus der Politik und von verschiedenen Medien.

Allerdings hat die Energiekrise vor wenigen Jahren die Akzeptanz wieder erhöht. Durch die massiv gestiegenen Energiepreise nahm die Ablehnung ab. Kurz vor dem deutschen Atomausstieg im April 2023 wollte eine Mehrheit von rund 70 Prozent die Kernkraft mindestens teilweise weiter nutzen. Laut einer Umfrage für Verivox im April dieses Jahres befürworteten 55 Prozent der Befragten den Wiedereinstieg in die Kernkraft.

[etd-related posts=“5019245,5182697″]

Lange Bauzeiten?

Kernkraftwerken wird nachgesagt, dass ihr Bau lange dauert, teilweise länger als ein Jahrzehnt. Ein aktuelles Beispiel ist das Kernkraftwerk Hinkley Point C in Großbritannien. Zwar begann dessen Bau im Jahr 2017, also vor acht Jahren. Doch die Fertigstellung wird Schätzungen zufolge erst in vier oder fünf Jahren erfolgen.

Dieses Kraftwerk ist gleichzeitig relativ teuer. Die Kosten werden derzeit mit umgerechnet 55 Milliarden Euro beziffert – das ist vergleichsweise teuer für ein Kernkraftwerk. Die Kosten stiegen aufgrund von Bauverzögerungen, der Inflation und einem höheren Materialbedarf.

Auch andere Kraftwerke waren erst nach mehr als einer Dekade errichtet. Finnlands jüngstes Kraftwerk, das 2022 fertiggestellte Kraftwerk Olkiluoto-3, hatte eine Bauzeit von rund 18 Jahren. Hier gab es unter anderem Probleme bei der Koordination, die den Bau verzögerten.

Das sind jedoch Extrembeispiele. Die durchschnittliche Bauzeit eines Kernkraftwerks beträgt knapp 7 Jahre. Ungeschlagener Rekordhalter ist das Kernkraftwerk Vallecitos in den USA, das 1957 ans Netz ging. Die Bauzeit belief sich auf nur 21 Monate. Allerdings hatte es nur einen kleinen Reaktor mit 24 Megawatt.

[etd-related posts=“5130713,5144676″]

Lebenszeiten von 80 Jahren?

Die Lebenszeit eines Kernkraftwerks ist üblicherweise auf 30 bis 40 Jahre ausgelegt. Wenn die Kraftwerke den technischen Sicherheitsanforderungen entsprechen, kann sich ihre Laufzeit auf 60 oder 80 Jahre verlängern. In den USA haben bereits mindestens zehn Kernkraftwerke eine Laufzeitverlängerung auf 80 Jahre erhalten.

Die Laufzeiten von Windrädern, Photovoltaikanlagen und vor allem Batterieparks sind in der Regel deutlich kürzer. Die Lebensdauer von Großbatterien liegt bei 10 bis 15 Jahren, Wind- und Solaranlagen werden üblicherweise für 20 Jahre ausgelegt, können aber teilweise auch 30 oder 40 Jahre in Betrieb sein.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Kernkraft sowohl mehrere Vorteile, aber ebenso einige Nachteile hat. Entscheidet sich ein Land dazu, diese strahlende Technologie zu nutzen, sollten auch die Schattenseiten bedacht werden. Wenn ein Betreiber die Gefahren so gut wie möglich auf null senken kann, kann er von den vielen Vorteilen profitieren.

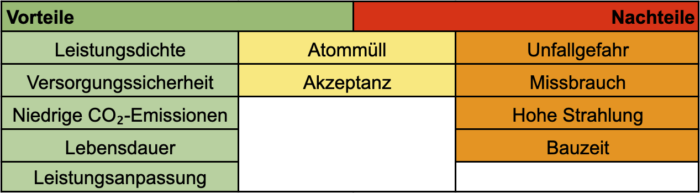

Die Vor- und Nachteile der Kernkraft in der Übersicht. Foto: mf/ts/Epoch Times

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion