Auf der Suche nach dem Gold: Die Geschichte des gelbglänzenden Fiebers

In Kürze

- Gold gehört zu den seltensten und begehrtesten Materialien der Welt.

- Seit 6.000 Jahren suchen Menschen fieberhaft nach dem edlen, gelbglänzenden Metall.

- Der Goldrausch war kein einmaliges Abenteuer, sondern ein wiederkehrendes Phänomen.

- Ein Hamburger fand sein Glück in Australien: Es wog 93 Kilogramm. Schwerreich wurden auch zwei Briten.

Auf der Suche nach dem großen Glück und Geld durchforsten Menschen bis heute die Erde. Während die einen mit tonnenschweren Baggern und Bulldozern den Boden in Alaska umgraben, riskieren andere in der stürmischen Beringsee ihr Leben, um das Gold aus den Tiefen des Pazifischen Ozeans zu fischen. Wieder andere suchen unter der gleißenden Sonne im australischen Outback mit Pfanne oder Metalldetektor nach dem großen Fund.

Ihre mutigen Versuche begeistern die Menschen noch immer, sodass sich Fernsehsendungen über Schatzsucher auf der ganzen Welt großer Beliebtheit erfreuen. Doch die modernen Abenteurer sind nicht die Ersten, die das gelbglänzende Fieber ergriffen hat. Eine Frage, die sich viele Menschen stellen, ist: Woher wissen die Goldsucher, wo sie graben müssen?

Woher kommt das Gold?

Australien, Kanada und die USA sind schon lange für ihre reichen Goldvorkommen bekannt, doch auch in Deutschland liegt das Edelmetall in der Erde. Im Schnitt liegt der Anteil des Goldes in der Erdkruste weltweit bei 4 Gramm pro 1.000 Tonnen Gestein. Warum das schwere Material heute jedoch in der Erdkruste vorhanden ist, stellt viele Geologen vor ein Rätsel.

Es ist bekannt, dass das irdische Gold in der Frühzeit unserer Erde entstand, sehr wahrscheinlich durch Kernfusion während des Zusammenbruchs einer Supernova. Zu dieser Zeit besaß unser Planet jedoch noch keine feste Kruste.

Gold kommt in der Natur primär in gediegener Form vor. Foto: bodnarchuk/iStock

Wie blieb das Gold trotz seiner hohen Dichte dann in der Erdkruste, ohne ins Erdinnere zu versinken? Einer Theorie zufolge haben wir dies den Einschlägen großer Gesteinsobjekte wie Asteroiden zu verdanken.

Im Laufe der Zeit hat sich das Edelmetall als goldhaltiges Gestein in Primärlagerstätten – hauptsächlich zwischen Quarzadern – angereichert. Verwittert das Golderz, kann sich das Edelmetall sekundär zwischen Sand oder Kies in sogenannten Seifen ablagern. Letztere waren vor allem das Ziel der ersten Goldsucher.

[etd-related posts=“5134970,4861268″]

2.000 Jahre auf der Suche

Einige der ältesten bekannten Goldobjekte stammen aus der Zeit um 4600 bis 4300 v. Chr. und wurden in Warna, Bulgarien, gefunden. Innerhalb der nächsten Jahrtausende verbreitete sich die Kunde von der Gewinnung und Verarbeitung des Edelmetalls, wie die in Deutschland entdeckte Himmelsscheibe von Nebra und das Grab des Bogenschützen bei Stonehenge zeigen.

Der erste schriftliche Nachweis für die Suche nach dem Gold stammt aus Ägypten. Dem Turiner Papyrus, einer bedeutenden altägyptischen Karte, nach betrieben die Ägypter bereits um 1000 v. Chr. eine Goldmine.

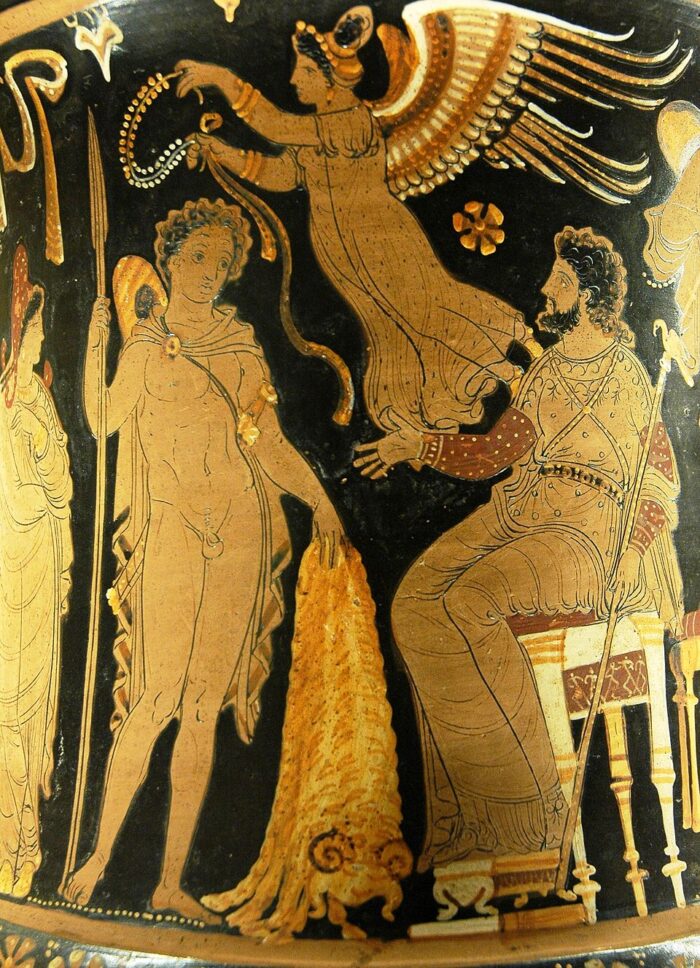

Auch die antiken Griechen kamen dem Geheimnis des Edelmetalls auf die Spur. So erklärt Plinius der Ältere in seinem Werk „Naturalis historia“, woran Gold erkannt wird und wie man die Lagerstätten finden kann. Außerdem zeigen der Mythos vom Goldenen Vlies und die Argonautensage, wie begehrt der Rohstoff bereits vor 2.000 Jahren war.

Iason, der Anführer der Argonauten, bringt das gestohlene Goldene Vlies. Bei dem Goldenen Vlies handelt es sich um das Fell des Chrysomeles, eines goldenen Widders. Foto: Gemeinfrei

Neben den Ägyptern waren es vor allem die Römer, die Goldabbau in großem Stil betrieben. Sie gewannen das Gold aus Primär- und Sekundärlagerstätten, über wie unter Tage, wobei sie sich die Kraft des Wassers zunutze machten. Die größte und bekannteste römische Goldmine sind die Las Médulas in Spanien, in denen über 250 Jahre hinweg mehr als 1.000 Tonnen Gold aus einer Tiefe von bis zu 300 Metern gefördert wurden.

In den Las Médulas bauten die Römer vom 1. bis zum 3. Jahrhundert n. Chr. Gold ab. Foto: Lerestock/iStock

Im 14. und 15. Jahrhundert wurde schließlich das Raurisertal in Österreich zum wichtigsten europäischen Abbaugebiet für Gold. Etwa 10 Prozent des damals weltweit abgebauten Goldes sollen hier gewonnen worden sein. Das restliche Edelmetall kam primär aus Afrika und Amerika, was dazu führte, dass die Europäer mehr Entdeckungsreisen durchführten. Der berüchtigte Goldrausch, bei dem sich zahlreiche freie Männer ihr Glück in der Goldsuche erhofften, ist jedoch ein Phänomen der Neuzeit.

Männer im Goldfieber

Die Gerüchte von fernen Goldländern wie dem legendären Eldorado kursierten immer wieder im Laufe der Jahrhunderte. Es verwundert daher nicht, dass das Goldfieber die Menschen meist in die Neue Welt lockte.

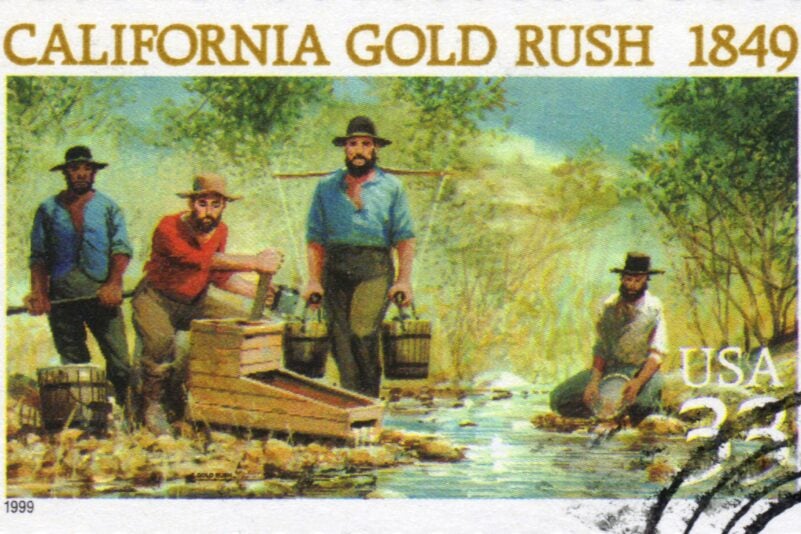

Der erste große Goldrausch der Geschichte ereignete sich in den Jahren 1693 bis 1695 in Brasilien. Damals förderten die Menschen dort bis zu 15 Tonnen Gold pro Jahr und verfrachteten es nach Europa. Im 19. Jahrhundert folgten weitere Goldrauschereignisse in Nordamerika, unter anderem der Kalifornische Goldrausch (1848–1854) und der Pikes-Peak-Goldrausch (1858–1865). Zu dieser Zeit betrug der Wert einer Unze Gold rund 17 US-Dollar. Heute sind es über 4.000 US-Dollar.

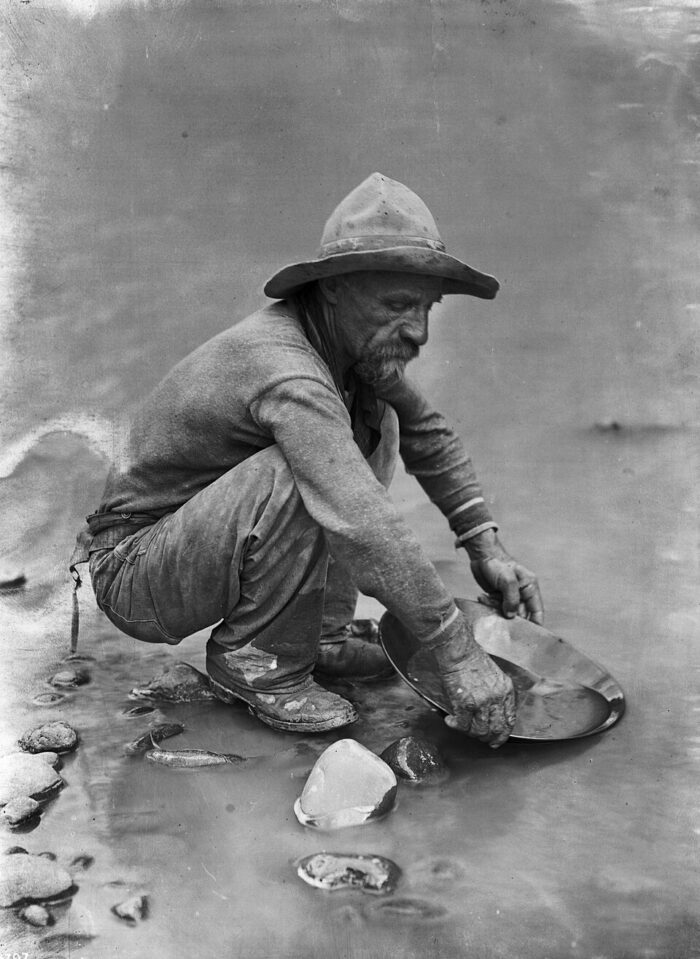

Das typische Bild eines Goldsuchers: Ein Mann hockt am Fluss und wäscht Sediment in seiner Pfanne. Foto: Gemeinfrei

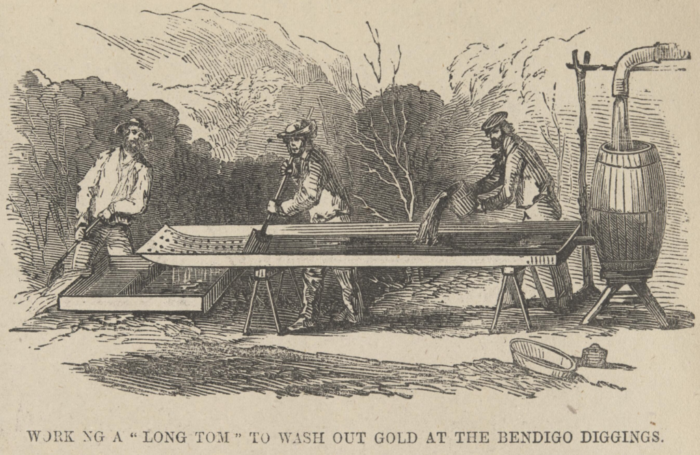

Um das Gold aus dem Boden zu holen, kamen je nach Ort und zur Verfügung stehenden Mitteln die bekannte Goldpfanne, eigentlich Sichertrog genannt, oder Waschrinnen zum Einsatz. Letztere besaßen spezielle Einlagen, die durch ihre Struktur beim Waschen das Gold auffingen. Dafür dienten früher Schaffelle, zwischen deren Wolle sich das Gold absetzte. Ob dies möglicherweise der Ursprung für den Mythos des Goldenen Vlieses ist, ist unbekannt.

Weitere Goldrauschereignisse fanden in Australien (um 1850), Neuseeland (1860er-Jahre) und Südafrika (1890er-Jahre) statt. Besonders Australien profitierte nach dem Fund eines 40 Kilogramm schweren Goldnuggets von den Zuwanderungen der Goldsucher. Mit der Verzehnfachung der Bevölkerung wandelte sich Down Under langsam von einer Strafkolonie zu einem eigenen Staat.

Die Zeichnung zeigt drei Goldsucher an einer Waschrinne. Foto: Gemeinfrei

Nicht immer endete ein Goldrausch für die Sucher glücklich. Zu den wenigen Gesegneten gehörte unter anderem Bernhardt Holtermann (1838–1885) aus Deutschland.

Ein Deutscher findet sein Glück

Bernhardt Holtermann, am 29. April 1838 in Hamburg geboren, war der Sohn eines Händlers. Nachdem er seine schulische Ausbildung abgeschlossen hatte, arbeitete er für wenige Jahre im Unternehmen seines Onkels.

Um jedoch den Dienst in der preußischen Armee zu umgehen, reiste der damals 20-Jährige kurzerhand mit dem Schiff über Liverpool, England, nach Australien. Dort angekommen wollte sich Holtermann in Sydney mit seinem Bruder treffen, der jedoch fieberhaft in einer Goldmine arbeitete.

Mit seinen geringen Englischkenntnissen hatte der junge Holtermann zunächst Schwierigkeiten, in Australien Fuß zu fassen. Seine Arbeit als Kellner in einem Hotel in Sydney erbrachte ihm dann die zukunftsweisende Begegnung mit dem erfahrenen Goldgräber Hugo Louis Beyers. Gemeinsam kauften sie sich 1861 ein Stück Land, auf dem sie nach Gold suchten.

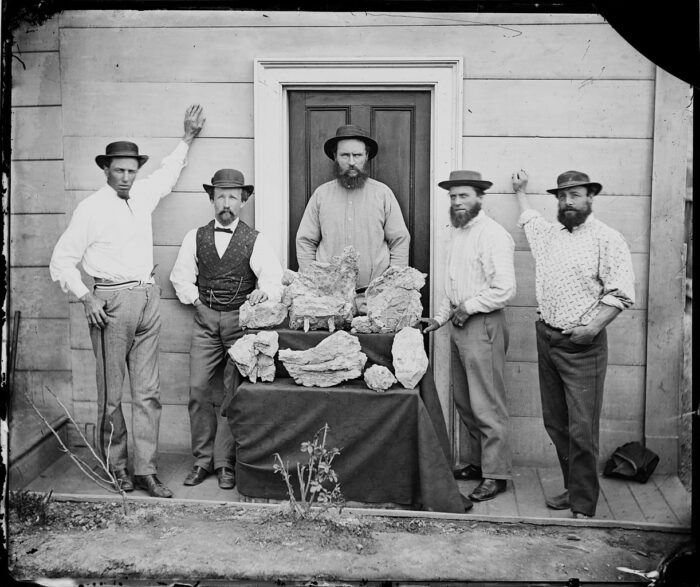

Bernhardt Holtermann (2. v. l.) und Hugo Louis Beyers (2. v. r.) mit einigen kleineren Funden aus der Star-of-Hope-Mine. Foto: Gemeinfrei

Es folgten rund zehn Jahre voller Höhen und Tiefen. Da oft nicht genügend Geld für den Dauerbetrieb einer Mine vorhanden war, musste Holtermann zwischenzeitlich als Bäcker, Metzger und Fährmann arbeiten. Außerdem entkam Holtermann nur knapp dem Tod, nachdem er durch explodierenden Sprengstoff in seiner Goldmine schwer verletzt worden war.

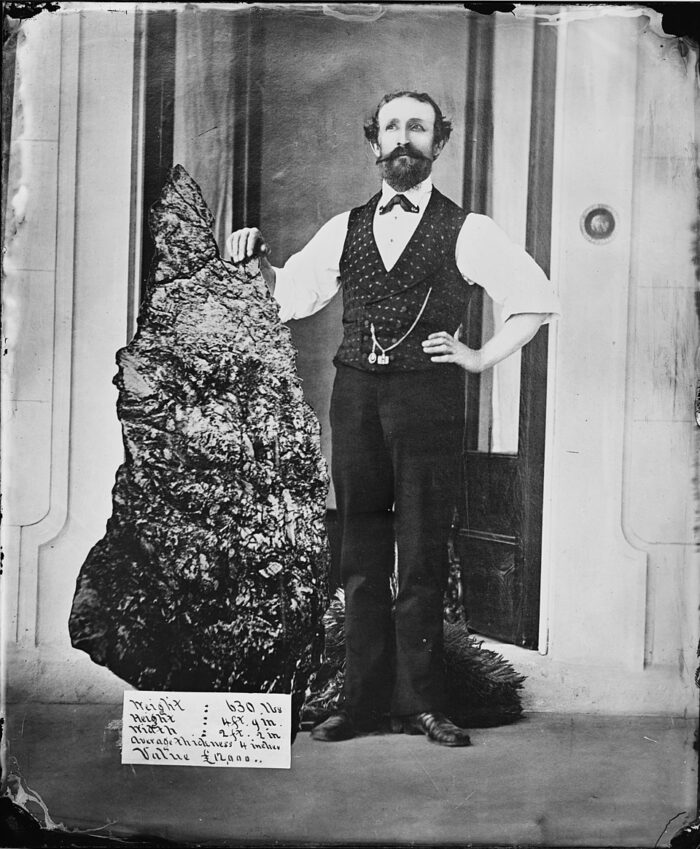

Ein sensationeller Fund am 19. Oktober 1872 veränderte Holtermanns Leben schließlich grundlegend. Aus seiner Mine kam ein 300 Kilogramm schwerer Goldquarzstein zutage. Dieser Klumpen ging als „Holtermann-Nugget“ in die Geschichte ein, da er 93 Kilogramm (rund 3.000 Unzen) Gold enthielt. Der Wert des Stücks war so hoch, dass ihn allein sein Anteil an dem Fund zu einem wohlhabenden Mann machte.

Der Hamburger Bernhardt Holtermann (1838–1885) mit seinem Fund: einem Quarz mit 90 Kilogramm eingeschlossenem Gold. Foto: Gemeinfrei

100 Kilogramm Gold: Das größte Nugget der Welt

Der Rekord für das größte jemals gefundene Goldnugget geht jedoch an zwei Engländer. John Deason und Richard Oates entdeckten am 5. Februar 1869 bei Moliagul in Australien ein fast 100 Kilogramm schweres Nugget unterhalb eines Baumes.

Sie transportierten das Nugget mit einem Karren zu Deasons nahe gelegener Hütte, in der seine Frau Catherine im Haushalt arbeitete. Als er zurückkam, verkündete er seiner Gattin, dass er ihr etwas zu zeigen habe. Da sie wusste, dass ihr Mann gerne Gäste zum Abendessen einlud, sagte sie: „Ich hoffe, es ist nicht wieder ein ungebetener Fremder.“ – „Nein, es ist ein willkommener Fremder“, antwortete er.

Da keine Waage groß genug war, musste der Goldklumpen in drei Teile zerschlagen werden. Er ging als „Welcome Stranger“-Goldnugget (Der willkommene Fremde) in die Rekordbücher ein. Diese und andere Erfolgsgeschichten leben bis heute weiter und entfachen immer wieder ein neues Goldfieber.

vielen Dank, dass Sie unseren Kommentar-Bereich nutzen.

Bitte verzichten Sie auf Unterstellungen, Schimpfworte, aggressive Formulierungen und Werbe-Links. Solche Kommentare werden wir nicht veröffentlichen. Dies umfasst ebenso abschweifende Kommentare, die keinen konkreten Bezug zum jeweiligen Artikel haben. Viele Kommentare waren bisher schon anregend und auf die Themen bezogen. Wir bitten Sie um eine Qualität, die den Artikeln entspricht, so haben wir alle etwas davon.

Da wir die Verantwortung für jeden veröffentlichten Kommentar tragen, geben wir Kommentare erst nach einer Prüfung frei. Je nach Aufkommen kann es deswegen zu zeitlichen Verzögerungen kommen.

Ihre Epoch Times - Redaktion